শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

আওরঙ্গজেব

ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

মুহি উদ-দিন মুহাম্মাদ[ক] (৩ নভেম্বর ১৬১৮ – ৩ মার্চ ১৭০৭)[১] যিনি মূলত আওরঙ্গজেব,[খ][৪] বা প্রথম আলমগীর[গ] নামেও পরিচিত, ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে তার মৃত্যুর আগ পর্যন্ত ৪৯ বছর মুঘল সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে তিনি প্রায় সম্পূর্ণ ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেছিলেন[৬][৭][৮] তার ফতোয়া-ই-আলমগীরীর শরিয়াহ আইন এবং ইসলামি অর্থনীতির মাধ্যমে।[৬][৭][৯][১০] তিনি ছিলেন বাবর, হুমায়ুন, আকবর, জাহাঙ্গীর এবং শাহ জাহানের পরে ষষ্ঠ মুঘল সম্রাট। তিনি সম্রাট শাহজাহানের পুত্র। তিনি একজন দক্ষ সামরিক নেতা ছিলেন[১১] যার শাসন প্রশংসার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, যদিও তাকে ভারতীয় ইতিহাসের সবচেয়ে বিতর্কিত শাসক হিসাবেও বর্ণনা করা হয়েছে।[১২] তিনি ইংরেজদের পরাজিত করেছিলেন ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধে।[১৩][১৪]

আওরঙ্গজেব কুরআনের একজন হাফেজ ছিলেন এবং সম্রাট হওয়া সত্ত্বেও তিনি সাধারণভাবে জীবনযাপন করেছেন।[১৫][১৬][১৭] তিনি টুপি এবং নিজের হাতের লিখা কুরআন বিক্রি করতেন আর রাজ্যের সম্পদ ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহার করতেন না।[১৮][১৯]

মুঘল সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের শাসনকালে বিভিন্ন যুদ্ধের মাধ্যমে সাম্রাজ্যের সীমানা বহুদূর বিস্তৃত হয়।[২০][২১] তার আমলে দক্ষিণাঞ্চলে ৪০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার ভূখণ্ড মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।[২২] ১৫ কোটি ৮৯ লক্ষ প্রজা তার শাসনাধীন ছিল।[২৩] তার সময় মুঘল সাম্রাজ্যের বাৎসরিক করের পরিমাণ ছিল ৪৫০ মিলিয়ন ডলার, যা তার সমসাময়িক চতুর্দশ লুইয়ের আমলে ফ্রান্সের বাৎসরিক কর এর চেয়ে ১০ গুণ বেশি ছিল।[২৪] তার শাসনামলে ভারত চীনকে ছাড়িয়ে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ অর্থনীতি হিসেবে গড়ে উঠেছিল। যার পরিমাণ ছিল ৯০ বিলিয়ন ডলার, ১৭০০ সালে সমগ্র পৃথিবীর মাথাপিছু আয়ের এক চতুর্থাংশ।[২৫]

আওরঙ্গজেব শাসক হিসেবে বিতর্কিত এবং সমালোচিত ছিলেন।[২৬] তার পূর্বসূরীদের ধর্মীয় সহিষ্ণুতার নীতি উপেক্ষা করে তিনি ভারতে জিজিয়া করের প্রবর্তন করেছিলেন। তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের শাসক সম্ভাজিকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন।[২৭][২৮] তিনি নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুরকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করেন[২৯] কারও কারও মতে তার আমলে অনেক হিন্দু মন্দির ধ্বংস করা হয়েছিল। কিন্তু অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে তার হিন্দু মন্দির ধ্বংসের বিষয়টি অতিরঞ্জিত।[৩০][৩১] শুধু তাই নয় তিনি মন্দির নির্মাণে অর্থ অনুদানও করেছিলেন।[৩২] তার আমলে তার পূর্বসূরীদের তুলনায় প্রশাসনে মুঘল প্রশাসনের সর্বোচ্চ সংখ্যক হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল।[৩৩] তিনি শিয়া মুসলিম এবং হিন্দুদের ধর্মান্ধতার বিরুদ্ধচারণ করেন।[৩৩] ভারতীয় দার্শনিক শিবলী নোমানী আওরঙ্গজেব পর এক নজর রচনার মাধ্যমে তার উপর উত্থাপিত সকল অভিযোগের জবাব প্রদান করেন।

তার মৃত্যুর পর ভারতের মধ্যযুগীয় যুগ শেষ হয় এবং ইউরোপীয় আক্রমণ শুরু হয়। আওরঙ্গজেবকে প্রায়ই আমিরুল মুমিনিন (বিশ্বাসীদের নেতা) ডাকা হয় এবং উমর ইবনুল খাত্তাব ও সালাহউদ্দিন ইউসুফ ইবনে আইয়ুবের মত বিশিষ্ট খলিফাদের সাথে তুলনা করা হয়।[৩৪][৩৫]

Remove ads

প্রাথমিক জীবন

ঔরঙ্গজেব ৩ নভেম্বর ১৬১৮ তারিখে গুজরাতের বাহবা-এ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শাহজাহান এবং মুমতাজ মহলের তৃতীয় সন্তান।[৩৬] ১৬২৬ সালে তার পিতার এক ব্যর্থ বিদ্রোহের পর আওরঙ্গজেব এবং তার ভাই দারাশুকোকে লাহোরের দরবারে জিম্মি হিসাবে তাদের পিতামহের নিকট রাখা হয়।[৩৬] ১৬২৮ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি শাহজাহান নিজেকে সম্রাট হিসেবে ঘোষণা করার পরে তিনি আগ্রার দুর্গে বসবাস শুরু করেন। সেখানে আরবি এবং ফারসি ভাষায় তিনি শিক্ষা গ্রহণ করেন। তার দৈনিক ভাতা হিসেবে পাঁচশত রুপি নির্ধারণ করা হয় যেটা তিনি ধর্ম ও ইতিহাস শিক্ষার পেছনে খরচ করেন।

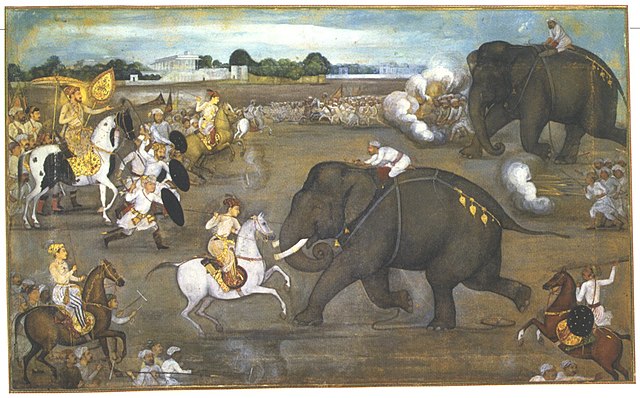

২৮ মে ১৬৩৩ সালে আওরঙ্গজেব অল্পের জন্য হাতির পায়ের নিচে পদদলিত হয়ে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে যান। তিনি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে উন্মত্ত হাতিটির মোকাবেলা করেছিলেন।[৩৭] তার এই সাহসিকতায় সম্রাট অত্যন্ত খুশি হয়ে তাকে বাহাদুর খেতাবে ভূষিত করে দুই লাখ রুপি পুরস্কার প্রদান করেছিলেন। এই ঘটনার স্মরণে ফারসি এবং উর্দু ভাষায় পংক্তিমালার মাধ্যমে আরঙ্গজেব বলেছিলেন।[৩৮]

যদি সেদিন হাতির সাথে যুদ্ধটা আমার মধ্য দিয়ে শেষ হতো তাহলে কোন লজ্জা ছিল না। লজ্জা তো এমন কি কোন সাম্রাজ্যকেও ঢেকে দিতে পারে। এতে কোন অগৌরবের কিছু নেই। লজ্জা সেখানে যা ভাইয়েরা আমার সাথে করেছে।

Remove ads

সামরিক অভিযান এবং প্রশাসন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

বান্ডেলার যুদ্ধ

ওটরা শাসনকর্তা যুহজার সিংহ মুঘল আদেশ অমান্য করে অন্য একটি এলাকা আক্রমণ করায় আওরঙ্গজেব তার বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেন।[৩৯] আওরঙ্গজেব পুরো বাহিনীর পেছনে ছিলেন এবং তার সেনাপতিদের পরামর্শ অনুসারে অভিযানটি পরিচালনা করেছিলেন। এই যুদ্ধে মুঘল বাহিনী জয়লাভ করে যুহজার সিংহকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল।[৩৯]

দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি

১৬৩৬ সালে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন।[৪১] তৃতীয় মুর্তজা শাহের পুত্র নিজাম শাহি আহমদনগরের মুঘল সম্রাট শাহজাহান কর্তৃক নিযুক্ত জায়গীরকে ক্ষমতাচ্যুত করে রাজ্য বিস্তার শুরু করে। ১৬৩৬ সালে আওরঙ্গজেব নিজাম শাহী বংশের পতন ঘটান।[৪২] ১৬৩৭ সালে আরঙ্গজেব সাফাবিদ শাহজাদি দিলরাস বানু বেগমকে বিয়ে করেন। মৃত্যুর পরে তিনি রাবিয়া উদ-দুরানি নামে পরিচিত হয়েছিলেন। তিনি আওরঙ্গজেবের অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী ছিলেন।[৪৩][৪৪][৪৫] হীরা বাই নামে একজন দাসীর প্রতিও তার গভীর অনুরাগ ছিল। খুব অল্প বয়সে তার মৃত্যুতে তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হয়েছিলেন। বৃদ্ধ বয়সে উদয়পুরী বাই নামে একজন উপপত্নীর রূপে তিনি অত্যন্ত মুগ্ধ ছিলেন। পরে তাকে দারাশিকো'র সহচরী হিসেবে নিয়োগ করা হয়েছিল।[৪৬] একই বছর ১৬৩৭ সালে, আওরঙ্গজেবকে একটি ছোট্ট রাজপুত রাজ্য, বাগলানাকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য দায়িত্ব দেয়া হয়। সে দায়িত্ব তিনি খুব সহজেই পালন করেছিলেন[১৫]

১৬৪৪ সালে আওরঙ্গজেব এর ভগিনী জাহানারা অগ্নিকান্ডে আহত হন। তার সুগন্ধির বোতল থেকে নির্গত সুগন্ধিতে আগুন ধরে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। এই দুর্ঘটনা রাজপরিবারে সংকটের জন্ম দিয়েছিল। খবর শোনার পর আওরঙ্গজেব আগ্রায় প্রত্যাবর্তন না করায় সম্রাট শাহজাহান তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন। হাজার হাজার মুঘল জায়গীর রাজধানীতে এসে তাদের সমর্থন ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেছিলেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] আওরঙ্গজেব পূর্ণ সামরিক পোশাক পরিধান করে মুঘল প্রাসাদ চত্বরে প্রবেশ করলে সম্রাট শাহজাহান তার প্রতি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন এবং তাকে দাক্ষিণাত্যের রাজ প্রতিনিধির পদ থেকে বহিষ্কার করেন। তিনি তাকে সম্রাটের সামরিক মর্যাদাপূর্ণ রক্তিম তাবুর ব্যবহার থেকেও বিরত করেন। অন্য মতে আওরঙ্গজেব কে তার পদ থেকে বহিষ্কার করার কারণে তিনি সব রকম রাজকীয় বিলাস জীবন ত্যাগ করে ফকিরের বেশ ধারণ করেছিলেন।[৪৭]

১৬৪৫ সালে সাত মাসের জন্য তাকে মুঘল দরবার থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। এরপর সম্রাট তাকে গুজরাতের সুবাদার হিসেবে নিয়োগ করেন। সেখানের মুঘল শাসনের স্থায়িত্ব আনার জন্য সম্রাট তাকে পুরস্কৃত করেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

১৬৪৭ সালে আওরঙ্গজেবকে গুজরাতের সুবাদার পদ থেকে সরিয়ে বালখ এর সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দান করা হয়। তিনি তার ছোট ভাই মুরাদ বক্স এর স্থলাভিষিক্ত হন। মুরাদ বক্স সেখানকার সুবাদার হিসেবে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিলেন। এই এলাকা তখন উজবেক এবং টার্কদের আক্রমণের মুখে ছিল। সেখানে রাইফেলধারী এবং গোলন্দাজ বাহিনীর সমন্বয়ে মুঘলদের অধীনে একটি দুর্দান্ত সেনাবাহিনী ছিল। সেখানে দু'পক্ষের সেনাবাহিনী একটি অচল অবস্থার মধ্যে ছিল এবং আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করেন যে যুদ্ধবিধ্বস্ত এই দেশে সেনাবাহিনী বেশি দিন টিকে থাকতে পারবে না। শীতের শুরুতে আওরঙ্গজেব এবং তার বাবা সেখানে উজবেকদের সাথে একটি নামমাত্র চুক্তি করেন। চুক্তিতে বিশাল এলাকা হস্তান্তরের বিনিময়ে উজবেকরা মুঘলদের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেয়। এরপর প্রচন্ড তুষারপাতের মধ্য দিয়ে কাবুলে ফেরার পথে মুঘল বাহিনী উজবেক এবং অন্যান্য উপজাতিদের আক্রমণের শিকার হয়। দুই বছরের অভিযানের শেষে আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করেন যে বিপুল পরিমাণ অর্থ খরচ করে এই যুদ্ধে মুঘলদের খুব সামান্যই লাভ হয়েছিল।[৪৮]

মুলতান এবং সিন্দের সুবাদার নিয়োজিত হবার পর আওরঙ্গজেব আরো কিছু সামরিক অভিযানের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। ১৬৪৯ এবং ১৬৫২ সালে ১০ বছরের মুঘল নিয়ন্ত্রণে থাকার পরে উক্ত এলাকা তাদের হস্তগত হয়। আওরঙ্গজেব এর নেতৃত্বে মুঘলরা সাফাবিদদের সেখান থেকে বিতাড়িত করার চেষ্টা করে। যুদ্ধ উপকরণের সরবরাহে ত্রুটি এবং প্রচন্ড শীতের কারণে মুঘলরা এই অভিযানে ব্যর্থ হয়। ১৬৫৩ সালে দারাশিকো'র নেতৃত্বে দ্বিতীয়বার অভিযানেও সফলতা আসেনি।[৪৯]

দারাশিকোকে কান্দাহার বিজয়ের দায়িত্ব দিয়ে আওরঙ্গজেবকে পুনরায় দাক্ষিণাত্যের প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। আওরঙ্গজেব সন্দেহ করেন যে পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে দারাশিকো সম্রাটকে তার বিরুদ্ধে বিষিয়ে তুলেছিল। আওরঙ্গজেবের বরাদ্দকৃত দুইটি জায়গীর দাক্ষিণাত্যে বদলি করা হয়। দাক্ষিণাত্য অপেক্ষাকৃত গরিব এলাকা হওয়ায় আওরঙ্গজেব অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এই প্রদেশটি অর্থনৈতিকভাবে এতটাই অনুন্নত ছিল যে মালওয়া এবং গুজরাত থেকে প্রাপ্ত অনুদানের মাধ্যমে এর প্রশাসনিক খরচ চালাতে হতো। এর ফলে পিতা পুত্রের মধ্যে মনোমালিন্যের সূচনা হয়েছিল। শাহজাহানের ইচ্ছে ছিল আরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে কৃষির উন্নতি করেন।[৫০] আরঙ্গজেব এর জন্য মুর্শিদকুলি খানকে নিয়োগ দেন।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] মুর্শিদকুলি খান কৃষি জমির উপর জরিপ করেন এবং উপযুক্ত কর নির্ধারণ করেন। রাজকর বাড়ানোর উদ্দেশ্যে তিনি প্রজাদের কৃষিঋণ, বীজ, সেচ, ব্যবস্থা এবং গবাদি পশু প্রদানের ব্যবস্থা করেন। ধীরে ধীরে দাক্ষিণাত্যের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হতে থাকে।[৪১][৫১] কিন্তু সম্রাটের অভিপ্রায়ের তুলনায় এই উন্নতির গতি ছিল মন্থর।[৫০]

আওরঙ্গজেবের পরিকল্পনা ছিল গোলকন্ডার কুতুব শাহী এবং বিজাপুরে আদিল শাহী এর দখলকৃত অঞ্চল মুঘলদের আয়ত্বে আনার। এর ফলে প্রদেশের অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হবার পাশাপাশি এসব অঞ্চলে মুঘলদের প্রভাবও বৃদ্ধি পেত। আওরঙ্গজেব ধারণা করেন যে শাহাজাদা দারা শিকোর প্ররচনায় সম্রাট শাহজাহার তাতে সম্মত হননি। সম্ভবত দারাশিকো আওরঙ্গজেবের আসন্ন সফলতায় ঈর্ষান্বিত হয়ে সম্রাটকে প্রভাবিত করেছিলেন। মুঘল বাহিনী এসব অঞ্চল বিজয়ের একদম দ্বারপ্রান্তে থাকলেও সম্রাট সম্মত না হওয়ায় তাদের সাথে আলোচনায় বসতে হয়েছিল।[৫০]

ধারাবাহিক সামরিক অভিযানসমূহ

শাহজাহানের চার পুত্রই বিভিন্ন প্রদেশের সুবাহদার হিসাবে নিয়োজিত ছিলেন। সম্রাট সর্বদা তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র দারা শিকোকে অধিক প্রাধান্য দিতেন। [৫২] অপর তিন ভ্রাতা এতে ক্ষুব্ধ ছিলেন এবং নিজেদের মধ্যে দারার বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছিলেন। মুঘল সাম্রাজ্যে এমন কোন পূর্বাধিকার ছিল না যে সম্রাটের মৃত্যু হলে তার জ্যেষ্ঠ্য পুত্র সিংহাসনের উত্তরাধিকারী হবেন।[৫০] সিংহাসনের দাবিদারদের মধ্যে যুদ্ধ এবং মৃত্যু, পিতাকে সিংহাসনচ্যূত করে ক্ষমতা দখল করা প্রভৃতি ঘটনার মধ্য দিয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ক্ষমতার পালা বদল ঘটত। মূলত সামরিক শক্তির বলেই বিষয়টি নিষ্পত্তি হত।[৫০] শাহজাহানের চার পুত্রই শাসক হিসাবে যোগ্য ছিলেন। কিন্তু মূল ক্ষমতার দ্বন্দ্ব শুধুমাত্র দারাশিকো এবং আওরঙ্গজেবের মধ্যে সিমীত ছিল। কারণ ক্ষমতার আড়ালে থাকা অনেক রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য প্রভাবশালীদের সমর্থন এই দুইজনের পেছনে বেশি ছিল।[৫৩] আদর্শগত দিক দিয়েও তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য ছিল। দারাশিকো ছিলেন সম্রাট আকবর এর মত ধর্মনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। অপরদিকে আওরঙ্গজেব ছিলেন একজন রক্ষনশীল মুসলিম। তবে সামরিক ও বেসামরিক কর্মকর্তাদের আনুগত্য দারাশিকো এবং আওরঙ্গজেবের আদর্শ ও নীতির উপরে নির্ভর করেনি বরং অনেকটা তাদের নিজ স্বার্থ, রাজপরিবারের নৈকট্য এবং এই দুজনের নেতৃত্ব ও প্রতিভার উপর নির্ভর করেছিল। [৫৪][৫৫] এই দুই শাহাজাদার বিভক্তি শাহী প্রশাসনের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদ তৈরী করতে পারেনি। তবে শাহী পরিবারের সদস্যরা দুই জনের সমর্থনে বিভক্ত হয়ে পরেছিল। মুঘল শাহাজাদী জাহানারা ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গিতে দারাশিকোর মতাদর্শে বিশ্বাসী হলেও তিনি আওরঙ্গজেবকেই সমর্থন করতেন।[৫৬]

শাহজাহান দারা শিকোকে পরবর্তি সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করার পর অসুস্থ হয়ে নতুন নির্মিত নগরী শাহজাহানাবাদে (পুরাতন দিল্লি) চিকিৎসাধিন হন। তিনি মূত্রথলির পীড়ায় ভুগছিলেন। এ সময় সম্রাট শাহাজাহান মারা গেছেন এমন একটি গুজব ছড়িয়ে পরে। অন্যান্য ভাইয়েরা ধারণা করেছিলেন ক্ষমতা দৃঢ় করার কৌশল হিসাবে দারা পিতার মৃত্যুর সংবাদ গোপান করেছিলেন। শাহ সুজা যিনি তখন বাংলার সুবাহদার হিসাবে ১৬৫৭ সাল থেকে দায়িত্ব পালন করছিলেন, তিনি নিজেকে রাজমহলের নবাব হিসাবে ঘোষণা করে তার সেনা ও নৌ বাহিনী নিয়ে রাজধানী আগ্রার উদ্দেশে যাত্রা করেন। বেনারসের নিকট দারা শিকোর পুত্র সুলায়মান শিকোহ ও রাজা জয় সিংহের নেতৃত্বে প্রেরিত বাহিনীর সাথে তাদের যুদ্ধ হয়।[৫৭] শাহাজাদা মুরাদের ন্যায় দাক্ষিনাত্য থেকে আওরঙ্গজেব এবং গুজরাত থেকে শাহজাদা মুরাদও একই ভাবে সসৈন্যে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা করেন। তাদের এই সামরিক অভিযান পরিচালনার কারণ সম্রাটের মৃত্যু নিয়ে গুজব নিয়ে ভুলবুঝাবুঝি না পরিস্থিতির সুযোগ নেবার অভিপ্রায় তা নিশ্চিত নয়।[৫০]

১৬৫৬ সালে মুসা খান নামে কুতুব শাহী রাজবংশের একজন সেনাপতি ১২,০০০ মাস্কেটিয়ার্সের একটি বাহিনীকে আওরঙ্গজেব আক্রমণের নেতৃত্ব দেন এবং পরে একই অভিযানে আওরঙ্গজেব ৮,০০০ ঘোড়সওয়ার এবং ২০,০০০ কর্ণাটক মাস্কেটিয়ার্স নিয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সওয়ার হন।[৫৮]

কিছুটা সুস্থ হয়ে শাহজাহান আগ্রায় ফিরে আসেন। দারাশিকো তাকে মুরাদ ও সুজার বিরুদ্ধে সৈন্যে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করেন। তারা ইতোমধ্যে তাদের নিজ নিজ প্রদেশের স্বাধীন শাসক হিসাবে নিজেদেরকে ঘোষণা করেছিলেন। ইতমধ্যে ১৬৫৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শাহজাদা শাহ সুজা বেনারসে দারা শিকোর বাহিনীর কাছে পরাজিত হন। মুরাদের বিরুদ্ধে প্রেরিত বাহিনী আবিষ্কার করে যে আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের বাহিনী জোটবদ্ধ হয়েছে । [৫৬] তাদের মধ্যে এই মর্মে চুক্তি হয় যে, ক্ষমতায় যেতে পারলে তারা সমগ্র সাম্রাজ্য নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেবে।[৫৯] ১৬৫৮ সালের এপ্রিল মাসে দারা শিকোর বাহিনী আওরঙ্গজেবের বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়। দারাশিকো'র মূলবাহিনী তখন পলাতক সুজাকে অনুসরণ করে বিহার পর্যন্ত চলে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেব বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য দারাশিকো কাশিম খাঁ এবং যশোবন্ত সিংহকে পাঠান। এদের মধ্যে কোন একটা ভুল বোঝাবুঝির জন্য আওরঙ্গজেব যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের সম্মিলিত বাহিনী রাজধানী আগ্রার দিকে অগ্রসর হয়। একদিকে আওরঙ্গজেব বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে এবং অন্যদিকে মুরাদকে শাহ সুজা কে ধাওয়া করতে যাওয়া তার অপর সেনাবাহিনী বিহার থেকে অতি দ্রুত রাজধানীতে ফেরত আসা সম্ভব নয় বুঝতে পেরে দারাশিকো আওরঙ্গজেব বাহিনীকে প্রতিহত করার জন্য জোট গঠন করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ইতোমধ্যে আওরঙ্গজেব উপযুক্তদের তার জোটে অন্তর্ভুক্ত করে ফেলেছিল। দারাশিকো তরিঘড়ি করে আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করে। তার অপ্রস্তুত সেনাবাহিনী আওরঙ্গজেব এর যুদ্ধবাজ এবং অতন্ত সুশৃংখল সেনাবাহিনীর মোকাবেলা করতে মে মাসের শেষের দিকে সামুগর যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হয়। সমর নায়ক হিসেবে দারাশিকো কিংবা তার সৈন্যগণ কেউই আওরঙ্গজেব এর সেনাবাহিনীর সমকক্ষ ছিল না। দারাশিকো এই যুদ্ধ জয়ের বিষয়ে অতি আত্মবিশ্বাসী ছিলেন। তার পিতা জীবিত থাকা অবস্থায় ভাইদের বিরুদ্ধে এ ধরনের যুদ্ধ পরিচালনা করতে অনেকেই তাকে নিষেধ করেছিল। সিংহাসন প্রাপ্তির জন্য এতটাই মরিয়া ছিলেন যে তিনি এ পরামর্শে কর্ণপাত করেননি।[৫৬] "দারাশিকো'র পরাজয়ের পর শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দি করা হয়। সেখানে তিনি দীর্ঘ আট বছর তার প্রিয় কন্যা জাহানারার তত্ত্বাবধানে ছিলেন।"[৬০]

এরপর আওরঙ্গজেব তার মিত্র মুরাদ বক্সের সাথে করা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে ছিলেন। সম্ভবত এই অভিপ্রায় তার অনেক আগে থেকেই ছিল। [৫৯] আওরঙ্গজেব মুরাদকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী করেন। গুজরাতের এক দেওয়ানকে হত্যার দায়ে ৪ ডিসেম্বর ১৬৬১ সালে তার মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়। [৬১] ইতোমধ্যে দারা সৈন্য বাহিনী সংগ্রহ করে পাঞ্জাবে চলে যান। শাহজাদা সুজার সন্ধানে যে সেনাবাহিনীর প্রেরণ করা হয়েছিল তারা ভারতের পূর্বাঞ্চলে আটকা পরে। জেনারেল জয় সিং এবং দিলির খান আওরঙ্গজেব এর নিকট আত্মসমর্পণ করেন কিন্তু দারার পুত্র সোলায়মান সুখন পালিয়ে যান। আওরঙ্গজেব শাহ সুজাকে বাংলার সুবাহদার পদ গ্রহণের প্রস্তাব করেছিলেন। কিন্তু তিনি নিজেকে বাংলার স্বাধীন নবাব হিসাবে ঘোষণা করে, ধীরে ধীরে তার এলাকা বৃদ্ধি করতে শুরু করায় আওরঙ্গজেব তার বিরুদ্ধে সেনা অভিযান প্রেরণ করেন। খাজহুয়ার যুদ্ধে শাহ সুজা আওরঙ্গজেবের নিকেট পরাজিত হন। এরপর শাহ সুজা বর্তামান মিয়ানমারের আরাকান অঞ্চলে পালিয়ে যান। সেখানে স্থানীয় শাসকরা তাকে হত্যা করে।[৬২] মুরাদ, শাহ সুজার পতন এবং শাহজাহান আটক হবার পর, আওরঙ্গজেব দারাশিকো'র উদ্দেশ্যে অভিযান প্রেরণ করেন। দারাশিকো কে তিনি ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত তারা করেন। আওরঙ্গজেব প্রচার করে যে দারাশিকো আর মুসলিম নেই। তার বিরুদ্ধে মুঘল উজির সাদ উল্লাহ খানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার অভিযোগ আনা হয়। দুটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পর দারাশিকো তার একজন সেনাপতির বিশ্বাসঘাতকতার জন্য আওরঙ্গজেব এর নিকট পরাজিত হন। শেষ সেনাপতি দারাশিকো কে বন্দি করেন তাকে দিল্লি নিয়ে আসেন। ১৬৫৮ সালে মুঘল সম্রাট হিসেবে আওরঙ্গজেবের অভিষেক হয়।

১০ আগস্ট ১৬৫৯ সালে ধর্ম ত্যাগের অভিযোগে দারাকে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। তার কর্তিত মস্তক শাহজাহান এর নিকট প্রেরণ করা হয়েছিল। দুর্বল অসুস্থ বৃদ্ধ শাহজাহানকে আগ্রা দুর্গে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু আওরঙ্গজেব কখনোই তার পিতা সম্রাট শাহজাহানের প্রতি দুর্ব্যবহার করেননি। ১৬৬৬ সালে গৃহবন্দি সম্রাট শাহজাহান মারা যান।[৫৯]

Remove ads

শাসনকাল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আমলাতন্ত্র

আওরঙ্গজেবের প্রশাসনে হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যা মুসলিম কর্মচারীদের চাইতে বেশি ছিল। ১৬৭৯ এবং ১৭০৭ সালে মুসলিম এবং হিন্দু কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল প্রায় অর্ধেক। তাদের মধ্যে অনেকেই রাজপুত এবং মারাঠা ছিল। তার আমলে প্রচুর হিন্দু এবং শিয়া মুসলমান কর্মচারীদের নিয়োগের বিরুদ্ধে সুন্নি মুসলিমরা অভিযোগ করেছিল। তিনি সেই অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ”ধর্মের সাথে জাগতিক কাজের কি সম্পর্ক? প্রশাসনের কর্মচারীদের ধর্মীয় গোঁড়ামিতে এত উৎসাহের কারণ কি? তোমার ধর্ম তোমার কাছে আমার ধর্ম আমার কাছে।” একজন ব্যক্তি ধর্মীয় পরিচয় এর চাইতে তিনি তার যোগ্যতা কে অধিক গুরুত্ব দিতেন।[৩৩] আওরঙ্গজেবের আমলে মুঘল অভিজাত শ্রেণীতে ৩১.৬ শতাংশ হিন্দু ধর্মালম্বী ছিল যা অন্যান্য মুঘল সম্রাটদের আমলের চাইতে অনেক বেশি।[৬৩][৬৪] তার আমলে হিন্দু মসনবদারদের সংখ্যা ২২% থেকে ৩১% শতাংশে উন্নীত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ করবার জন্য আওরঙ্গজেব তাদেরকে ব্যবহার করেছিলেন।[৬৫] ১৬৫৮ থেকে ১৬৫৯ সালে যশোবন্ত সিংহ নামে একজন অভিজাত রাজপুত ও যোধপুরের শাসক, আওরঙ্গজেবের ভাষায়, “মসজিদ ধ্বংস করে সেখানে মন্দির নির্মান করেছিলেন”, তথাপি আওরঙ্গজেবের সাথে তার সম্পর্কের অবনতি হয়নি। ১৬৭০ সালে যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তাদের সম্পর্কে কোনরূপ অবনতি হয়নি।[৬৬]

ইসলামি আইনের প্রবর্তন

আওরঙ্গজেব একজন ধর্মপ্রাণ মুসলিম ছিলেন। তার পূর্ববর্তী তিন সম্রাটের নীতি অনুসরণ করে তিনি ইসলামকে প্রভাবশালী ধর্মীয় শক্তি হিসাবে ব্যবহার করতে সচেষ্ট ছিলেন। তার এই চেষ্টা অপরাপর শক্তিগুলোর সাথে তাকে সংঘাতের দিকে ঠেলে দিয়েছিল।[৬৭] ঐতিহাসিক ক্যাথরিন ব্রাউন এর মতে, আওরঙ্গজেবের নামটি এমন ছিল যে, "প্রকৃত ইতিহাসকে বিবেচনায় না নিয়ে তাকে একজন ধর্মীয় গোঁড়ামি ভিত্তিক রাজনীতিক হিসেবে কল্পনা করতে উদ্বুদ্ধ করে।[৬৮] ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক নীতি বিবেচনায় আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের পর তার পূর্বসূরিদের মতো ধর্মনিরপেক্ষতার দৃষ্টিভঙ্গি বেছে নেননি। সম্রাট শাহজাহানও আকবরের উদারনীতি থেকে সরে এসেছিলেন অবশ্য তা কখনোই হিন্দু ধর্মালম্বীদের উপর নিপীড়নমূলক ছিল না।[৬৯] আওরঙ্গজেব এই প্রয়াসকে কিছুদূর এগিয়ে নিয়ে ছিল।[৭০] ১৬৫৯ সালে প্রধান কাজী তাকে সম্রাটের মুকুট পড়াতে অস্বীকার করেছিলেন। আওরঙ্গজেব এর পিতা এবং ভাইদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযানের সমালোচনা মোকাবেলা করতে রাজনৈতিকভাবে তিনি ইসলামকে অবলম্বন করেছিলেন। তিনি নিজেকে 'শরিয়া আইনের রক্ষক' হিসেবে ঘোষণা করেন। ঐতিহাসিক ক্যাথেরিন ব্রাউন বর্ণনা করেন যে আওরঙ্গজেব কখনোই সংগীতের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেননি।[৭১] আওরঙ্গজেব কয়েক শত ফকীহগণ এর সাহায্য নিয়ে ইসলাম ধর্মের হানাফী মাযহাবের নিয়ম কানুন আইনে রুপান্তর করেছিলেন। যা ফতোয়া-ই-আলমগীরী নামে পরিচিত।[৭১] এটাও খুব বাস্তবসম্মত যে উত্তরাধিকার এর জন্য বিশাল যুদ্ধ, অন্যান্য সামরিক অভিযানের খরচ এবং সম্রাট শাহজাহানের অতিমাত্রায় রাষ্ট্রীয় খরচ বৃদ্ধির কারণে মুঘল সাম্রাজ্য সাংস্কৃতিক বিকাশের জন্য যথেষ্ট অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হয়নি।[৭২]

আওরঙ্গজেব মুঘল সাম্রাজ্যের মদ্যপান, জুয়া, খোজা করন, দাস ব্যবসা, মাদক ব্যবসা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেছিলেন।[৭৩] তিনি জানতে পারেন যে সিন্ধু, মুলতান, ঠাট্টা বিশেষ করে বেনারসের ব্রাহ্মণরা তাদের বক্তৃতায় প্রচুর মুসলমান ধর্মালম্বীদের আকৃষ্ট করছিল। তিনি এসব এলাকার সুবাহদারদের নির্দেশ দেন যেন তারা এসব এলাকার হিন্দুদের সব রকম ধর্মীয় উপসনালয় এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়।[৭৪] যে সকল মুসলিম অমুসলিমদের মত বেশভূষার ধারণ করবে তাদেরকে শাস্তি প্রদান করার জন্য আওরঙ্গজেব সুবাহদারদের আদেশ করেছিলেন। হিন্দু মতালম্বী সাধক সুফি সাধক সারমাদ কাশানি এবং নবম শিখ গুরু তেগ বাহাদুর এর মৃত্যুদণ্ড তার ধর্মীয় নীতির সাক্ষ্য দেয়। প্রথমোক্ত ব্যক্তি বেদাতের অপরাধে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিল।[ঘ][৭৫][৭৬][৭৭]

কর নীতি

১৬৭৯ সালে যে সকল অমুসলিম মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক বাহিনীর হয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে না তাদের উপর তিনি জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন।[৭৮] এছাড়াও তিনি ও মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর ৫% এবং মুসলিম ব্যবসায়ীদের উপর আড়াই শতাংশ হারে বৈষম্যমূলক কর ধার্য করেছিলেন। তিনি হিন্দু কানুনগো এবং পাটোয়ারীদের প্রশাসন থেকে বহিষ্কার করেছিল।[৬৫][৭৯][৮০][৮১]

বেশ কিছু ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আওরঙ্গজেব জিজিয়া কর আরোপ করেছিলেন। এসকল ঘটনাসমূহ হল, ১৬৭৮ সালে রাজপুতদের মহাবিদ্রোহ, শিয়া গোলকুন্ডা এবং মারাঠাদের ঐক্যবদ্ধ আক্রমণ এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণ। ঐতিহাসিক জামাল মালিকের মতে, যিনি কাফি খানের সমসাময়িক ছিলেন (তার পরিবার আওরঙ্গজেব এর কর্মচারী ছিল) উল্লেখ করেন যে জিজিয়া শুধুমাত্র কাগজ কলমেই আরোপ করা হয়েছিল।[৬৫]

মসজিদ ও মন্দির বিষয়ক নীতি

আওরঙ্গজেব তার আমলে বেশ কিছু মসজিদ এবং মন্দির ধ্বংস করেছিলেন উদাহরণ হিসেবে বিশ্বনাথ মন্দিরের নাম উল্লেখ করা যায়।[৮২][৮৩] এই মন্দির ছিল আওরঙ্গজেব এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কেন্দ্রবিন্দু। মসজিদ তৈরির নামে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য তৈরি করা গোলকুন্ডা জামে মসজিদ[৮৪] ধ্বংসের নির্দেশও তিনি দিয়েছিলেন। আধুনিক ইতিহাসবিদরা ঔপনিবেশিক ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসবিদদের চিন্তা-বিদ্যালয়কে প্রত্যাখ্যান করেন এই ধ্বংসধর্মীয় উগ্রতা দ্বারা পরিচালিত হওয়ার বিষয়ে; বরং সার্বভৌমত্ব, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের সঙ্গে মন্দিরের মেলামেশার ওপর জোর দেওয়া হয়।[৮৫][৮৬]

মসজিদ নির্মাণকে প্রজাদের প্রতি রাজকীয় কর্তব্য হিসেবে বিবেচনা করা হলেও আওরঙ্গজেবের নামে বেশ কয়েকটি দৃঢ়তা রয়েছে, মন্দির, গণিত, চিশতি মন্দির এবং গুরুদ্বার, উজ্জয়িনীর মহাকালেশ্বর মন্দির, দেরাদুনের একটি গুরুদ্বার, চিত্রকূটের বালাজি মন্দির, গুয়াহাটির উমানান্দা মন্দির এবং শতরুঞ্জয় জৈন মন্দির সহ অন্যান্য।[৮২][৮৩][৮৭][৮৮]

আওরঙ্গজেব হিন্দুদের ধর্মীয় নগরী বেনারস এর নাম পাল্টে মুহাম্মদাবাদ করেছিলেন। তিনি হিন্দুদের তিনটি পবিত্র মন্দির, কাশী বিশ্বনাথ মন্দির, কেশব দেও মন্দির এবং সোমনাথ মন্দির ধ্বংস করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন। [৭৪] ১৬৭৯ সালে তিনি বেশ কিছু হিন্দু মন্দির ধ্বংসের নির্দেশ দেন যেগুলো মূলত তার শত্রুরা ব্যবহার করছিল। এই মন্দির গুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য খান্ডালা, উদয়পুর, চিতোর এবং যোধপুরের মন্দির।

অনেক পণ্ডিত অবশ্য বর্ণনা করেন আওরঙ্গজেব প্রচুর মন্দির তৈরিও করেছিলেন ইয়ান কপল্যান্ড বর্ণনা করেছেন যে তিনি যে কয়টি মন্দির ধ্বংস করেছিলেন তার চাইতে অনেক বেশি মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। তিনি নতুন মন্দির নির্মাণ করতে নিষেধ করেন নি এবং পুরাতন মন্দির রক্ষণাবেক্ষণ এবং মেরামত করতে অনুমতি দিয়েছিলেন। তিনি তার অনুগত জয়গীরদের অনেক মন্দিরে প্রচুর উপঢৌকন দিয়েছেন। শাহী ফরমান বলে তিনি অনেক মন্দিরকে পৃষ্ঠপোষকতা দিয়েছিলেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো উজজিন এর মহাকালেশ্বর মন্দির, চিত্রকূট এর বালাজি মন্দির, গৌহাটির উমানানন্দ মন্দির এবং শাত্রঞ্জ এর জৈন মন্দির।[৮৯]

বিরোধীদের দমন

আওরঙ্গজেবের দীর্ঘ সম্রাট জীবনে প্রথম বহুল আলোচিত দণ্ডাদেশ ছিল তার ভাই শাহজাদা দারাশিকো কে মৃত্যুদণ্ড প্রদান। এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ মুখ্য ছিল। অওরঙ্গজেব যে তার ভাই শাহজাদা মুরাদ বক্স কে নর হত্যার দায়ে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেছিলেন। আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে তার বন্দি ভ্রাতুষ্পুত্র সোলাইমান শিখন কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করার মিথ্যা অভিযোগ উঠেছিল।[৯০]

১৬৮৯ সালে আওরঙ্গজেব দ্বিতীয় মারাঠা ছাত্রপতি (রাজা) সম্ভাজিকে মৃত্যুদন্ড প্রদান করেন। একটি মামলায় বিহারের বুরহনপুর [৯১] এর মুসলিমদের বিরুদ্ধে হত্যাকাণ্ড পরিচালনা এবং সন্ত্রাসের দায়ে তাকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয় যা অত্যন্ত সময়োচিত সিদ্ধান্ত ছিল। [৯২]

১৬৭৫ সালে শিখ নেতা গুরু তেজ বাহাদুর কে আওরঙ্গজেব এর নির্দেশে গ্রেফতার করা হয়। ধর্ম অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত হবার পরে তাকে মৃত্যুদন্ডে প্রদান করা হয়।[৯৩] আওরঙ্গজেবের আমলে গুজরাতের সুবাহদার কে প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাসের অবমাননা করার জন্য মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করা হয়।[৯৪]

মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন বৃদ্ধি

সিংহাসনে আরোহণ করার পরপরই ১৬৫৭ সালে আওরঙ্গজেব বিজয়পুরের অবাধ্য সুলতানদের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান শুরু করেন। এই যুদ্ধে মুঘলরা রকেট ব্যবহার করেছিল।[১০০] দুর্গের প্রাচীর বেয়ে ওঠার সময় মুঘল সৈন্যরা গ্রেনেড এবং রকেট ছুড়ছিল। একটি রকেট গোলা বারুদের স্তূপে আঘাত করলে ব্যাপক বিস্ফোরণ হয় এবং সিডি মারজান নিজে মারাত্মকভাবে আহত হন। ২৭ দিন ধরে চলা তুমুল যুদ্ধের পর মুঘল বাহিনীর নিকট বিদার এর পতন হয়।[১০০]

১৬৬৩ সালে আওরঙ্গজেব এর লাদাখ ভ্রমণের সময় এই অঞ্চলে মুঘলরা সরাসরি কর্তৃত্ব স্থাপন করে। দেলদান নামগয়ালের মতো শাসকরা মুঘলদের বশ্যতা স্বীকার করে নেয় এবং উপঢৌকন প্রেরণ করে। লেহতে দেলদান নামগয়াল একটি গ্র্যান্ড মসজিদ মুঘলদের উৎসর্গ করেছিলেন।[১০১]

১৬৬৪ সালে আওরঙ্গজেব শায়েস্তা খানকে বাংলার সুবাদার নিয়োগ করেন। শায়েস্তা খান এই এলাকা থেকে পর্তুগিজ এবং আর্কানি জলদস্যুদের বিতাড়িত করেছিলেন। ১৬৬৬ সালে তিনি আরাকান রাজার অধিকার থেকে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ পর্যন্ত চট্টগ্রাম একটি গুরুত্বপূর্ণ বন্দর হিসেবে টিকে ছিল।[১০২]

১৬৮৫ সালে আওরঙ্গজেব তার পুত্র মোহাম্মদ আজম শাহকে বিজাপুরের দুর্গ দখল করতে পাঠান। তার সাথে ছিল ৫০ হাজার মুঘল। সিকান্দার আদিল শাহ ছিলেন বিজাপুরের শাসনকর্তা। তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে সামন্ত হিসেবে দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানান। মুঘলরা বিজাপুরের দুর্গের দিকে অগ্রসর হতে পারেনি তার কারণ উভয় দলই ভারী কামান দ্বারা সুসজ্জিত ছিল।[১০৩] ৪ সেপ্টেম্বর ১৬৮৬ সালে আওরঙ্গজেব নিজে বিজাপুরের যুদ্ধে যোগদান করেন। অষ্টম দিনের মাথায় তার নেতৃত্বে মুঘল বাহিনী জয়লাভ লাভ করে।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

কুতুব শাহী বংশের শাসক আবুল হাসান কুতুব শাহ আওরঙ্গজেব এর নিকট আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকার করেছিল। কুতুব শাহ এবং তার লোকজন গোলকুন্ডা দুর্গের অবস্থান গ্রহণ করে এবং বিখ্যাত হীরার খনি কল্লোড় খনির নিরাপত্তা নিশ্চিত করে। সম্ভবত তখনকার সময় এই খনিতে পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি হীরা উৎপাদিত হতো। বলাবাহুল্য ১৬৮৭ সালে এই খনি ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি অর্থনৈতিক সম্পদ। আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে কুতুবশাহী শাসকের বিরুদ্ধে গোলকুন্ড দুর্গ অবরোধ করে ছিলেন। কুতুবশাহী শাসকরা বংশ-পরম্পরা ধরে সেখানে অত্যন্ত সুরক্ষিত একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। দুর্গটি মাটি থেকে ৪০০ ফিট উঁচুতে অবস্থিত ছিল এবং একটি আট মাইল লম্বা গ্রানাইট পাথরের প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। অত্যন্ত মজবুত প্রধান ফটকটি যেকোনো সামরিক হাতির আক্রমণ প্রতিহত করতে সক্ষম ছিল। অত্যন্ত সুরক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও আওরঙ্গজেব এর বাহিনী এক রাতে উঁচু মাচান বানিয়ে এই দুর্ভেদ্য প্রাচীর টপকে দুর্গের ভেতরে প্রবেশ করে। দীর্ঘ আট মাসের অবরোধ যুদ্ধে মুঘলরা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তার মধ্যে অন্যতম ছিল তাদের সেনাপতি কিলিচ খান বাহাদুরের মৃত্যু। এরপর আওরঙ্গজেব বাহিনী দুর্গের একটি প্রধান ফটক দখল করে নেয় যার ফলশ্রুতিতে আবুল হাসান কুতুব শাহ শান্তিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করেন।

সামরিক সরঞ্জাম

১৭ শতকে মুঘলরা কামান তৈরিতে দক্ষ ছিল।[১০৪] জাফর বক্স নামে সে সময় মুঘলদের গোলন্দাজ বাহিনীতে একটি বিখ্যাত কামান ছিল। কামনটি ব্রোঞ্জ এবং লোহার মিশ্রণে তৈরি করা হয়েছিল। সে সময় এই কামান ছিল অত্যন্ত আধুনিক যুদ্ধ সরঞ্জাম এর নিদর্শন।[১০৫] আওরঙ্গজেবের কামান বহরে আজদাহা পাইকার [১০৬] নামে একটি কামান ছিল যা একসাথে ৩৩.৫ কেজি পরিমাণ তোপ দাগতে সক্ষম ছিল। ফতেহ রহবের নামে ২০ ফিট দৈর্ঘ্য একটি কামানের গায়ে আরবি এবং ফারসি লিপি উৎকীর্ণ ছিল।

ইব্রাহিম রওজা নামে আরেকটি বিখ্যাত কামান ছিল। কামানটি তার একাধিক ব্যারেল (নল) এর জন্য বিখ্যাত ছিল।[১০৭] আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক ভার্নিয়ের বর্ণনা করেছেন যে একেকটি কামান দুইটি ঘোড়া দিয়ে বহন করা হতো।[১০৮]

অধিকাংশ সৈন্য তীরধনুক ব্যবহার করত। দেশীয় তলোয়ারের মান খারাপ ছিল। মুঘল সেনাবাহিনীর জন্য ইংল্যান্ড থেকে তলোয়ারের আমদানি করা হতো। গোলন্দাজ বাহিনীতে মুঘলদের পরিবর্তে ইউরোপিয়ান তোপচিদের অগ্রাধিকার দেয়া হতো। অন্যান্য অস্ত্রের মত ছিল রকেট, ফুটন্ত পানির কড়াই, গাদা বন্দুক, এবং পাথর ছোড়ার গুলতি।[১০৯] মুঘল সেনাবাহিনীতে অবরোধ যুদ্ধে পারদর্শী সিপাহীরা এবং গোলন্দাজ শাখা আওরঙ্গজেবের আমলে উদ্ভব হয়েছিল।[১১০]

- দৌলতাবাদ কামান

- কালার বাঙাদি কামান

- অনেকগুলো দৌলতাবাদ কামানের একটি

- কিলকিলা কামান

- অরঙ্গবাদ কামান

যুদ্ধের হাতি

১৭০৩ সালে করমন্ডল এর মুঘল সেনাপতি দাউদ খান পন্নী ১০,৫০০ মুদ্রা ব্যবহার করে শ্রীলঙ্কা থেকে ৩০ থেকে ৫০ টি হাতি ক্রয় করেছিলেন।[১১১]

শিল্প ও সংস্কৃতি

আওরঙ্গজেব তার পূর্বসূরীদের তুলনায় অনেক অনাড়াম্বর ছিলেন। তিনি ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি পছন্দ করতেন। তার শাসনামলে লাহোরের বাদশাহী মসজিদ এবং আওরঙ্গবাদে তার স্ত্রী রাবিয়া উদ দুরানির স্মরণে বিবি কা মাকবারা নির্মাণ করেছিলেন।

ইসলামিক ক্যালিগ্রাফি চর্চায় আওরঙ্গজেব পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বিশেষ করে শিল্পী সাঈদ আলী তাবরেজীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১১২]

- মুহাম্মদ মহসিন লাহুরীর আঁকা ধৈর্যের গুনাবলীর উপরে কয়েকটি চরণ।

- আব্দুল্লাহ তাহের লাহুরীর আঁকা দাম্পত্য জীবনের জন্য পরামর্শ।

- আবদাল্লাহ লাহুরীর হাফেজ এর কর্ম।

- তাহের লাহুরীর হাফেজের কর্ম।

স্থাপত্য

আওরঙ্গজেব তার পিতার মতো স্থাপত্যে আগ্রহী ছিলেন না। দিল্লির লালকেল্লার ভিতরে তিনি মোতি মসজিদ নামে একটি মার্বেল পাথরের মসজিদ তৈরি করেছিলেন। তিনি লাহোরে বাদশাহী মসজিদ নির্মাণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১১৩] তিনি বেনারসেও মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন শ্রীনগরে যে মসজিদটি নির্মাণ করা হয়েছিল তা আজও কাশ্মীরের সবচেয়ে বড় মসজিদ। মায়ের স্মৃতি রক্ষার্থে আওরঙ্গজেবের পুত্র ঐতিহাসিক দর্শনীয় স্থান, বিবি কা মাকবারা তৈরি করেছিলেন। প্রতীয়মান হয় যে তাজমহলের নকশা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এই স্মৃতিসৌধটি তৈরি করা হয়েছিল।[১১৪]

- ১৭ শতাব্দীতে লাহোরে নির্মিত বাদশাহী মসজিদ।

- আওরঙ্গজেব মসজিদ এবং তদসংলগ্ন ঘাট।

- সুফি সাধক সৈয়দ আব্দুল রহিম শাহ বুখারী এর মাজার। আওরঙ্গজেব এই মাজার তৈরি করেছিলেন।

বস্ত্র শিল্পের প্রসার

শাহী পরিবারের ফরাসি চিকিৎসক ফান কুইজ বার নিয়ার এর বর্ণনায় পাওয়া যায় যে মুঘল সাম্রাজ্যের আমলে ভারতের বস্ত্র শিল্প সুদৃঢ় অবস্থানে উন্নত হয়েছিল। সে সময় বিভিন্ন কারখানায় বুটিদার রেশমি কাপড়, সিল্ক এবং অন্যান্য দামি মসলিন প্রস্তুত হতো। এসকল কারখানাগুলোতে শত শত মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছিল।

- মোগল আমলে ভারতে প্রস্তুতকৃত শাল বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

- কারিগররা শাল প্রস্তুত করছে।

- মুঘলদের রাজকীয় গালিচা।

Remove ads

কূটনৈতিক সম্পর্ক

সারাংশ

প্রসঙ্গ

সম্রাট হবার পরপরই তিনি মক্কা এবং মদীনায় উপহার স্বরূপ গালিচা, বাতি এবং টালি প্রেরণ করেছিলেন। সুরাটে বড় জাহাজ নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছিলেন যেন এসকল উপহার সামগ্রী এবং হজব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হজযাত্রীদের এই জাহাজে করে সেখানে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয়।

মির আজিজ বাদাকসি এ সকল খরচের যোগান ও আনুষঙ্গিক বিষয়টি নেতৃত্ব দিতেন। তিনি মক্কায় স্বাভাবিকভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তবে মৃত্যুর আগে তিনি ৪৫০০০ রৌপ্যমুদ্রা এবং বেশ কয়েক হাজার কাফতান বিতরণ করেছিলেন।[১১৬][পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন]

উজবেকিস্তানের সাথে সম্পর্ক

১৬৫৮ সালে উজবেক শাসক সুবাহান কুলি সর্বপ্রথম নতুন সম্রাট আওরঙ্গজেব কে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। ১৬৪৭ সালে যখন আওরঙ্গজেব যখন বালকের সুবাদার ছিলেন তখন থেকে উজবেক শাসকের সাথে তার মিত্রতা ছিল।

সাফাবিদ বংশের শাসকদের সাথে সম্পর্ক

১৬৬০ সালে আরঙ্গজেব পারস্যের সুলতান দ্বিতীয় আব্বাসের প্রেরিত প্রতিনিধি গ্রহণ করেছিলেন। যদিও, কান্দাহারের নিকট নিযুক্ত মুঘল সেনাবাহিনীর ওপর তারা আক্রমণ করার পর মুঘলদের সাথে তার সম্পর্কের টানাপোড়েন শুরু হয়। আরঙ্গজেব পুনরায় আক্রমণের উদ্দেশ্যে ইন্দুস নদী অববাহিকায় তার সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছিলেন। কিন্তু ১৬৬৬ সালে দ্বিতীয় আব্বাসের মৃত্যুর পর তাদের শত্রুতার নিরসন হয়।

আরঙ্গজেব এর বিদ্রোহী পুত্র সুলতান মুহাম্মদ আকবর পারস্যের সম্রাট সুলতান প্রথম সুলাইমান এর আশ্রয় প্রার্থী হয়েছিলেন কিন্তু সুলায়মান তাকে তার পিতার বিরুদ্ধে ভারতে সামরিক অভিযান করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।[১১৭]

ফরাসিদের সাথে সম্পর্ক

১৬৬৭ সালে ফরাসি ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধি দিলি গো যে এবং রেবারতে আওরঙ্গজেবকে সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের একটি পত্র প্রদান করেন এবং দাক্ষিণাত্যে ফরাসি বণিকদের নিরাপত্তা বিধানের জন্য অনুরোধ করেন। এই চিঠির জবাবে আওরঙ্গজেব তাদেরকে সুরাটে কারখানা স্থাপন করার পরামর্শ দিয়েছিলেন।

- মুঘল সৈন্যদের কুচকাওয়াজ (আরঙ্গজেব)

- ফ্রানকোইস ভার্নিয়ের, একজন ফরাসি চিকিৎসাবিদ মুঘল ১২ বছর সম্রাট আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত চিকিৎসক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি তার অভিজ্ঞতা ট্রাভেলারস ইন দ্য মুঘল এম্পায়ার বইতে লিপিবদ্ধ করেছেন।

- (১৬৫০-১৭১৮) সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের দরবারের ভূগোলবিদ ভীনকেনজো করনিলি কর্তৃক প্রস্তুতকৃত মুঘল সাম্রাজ্যের ম্যাপ।

- ফরাসি দাক্ষিণাত্যের ম্যাপ।

মালদ্বীপের সুলতানের সাথে সম্পর্ক

১৬৬০ সালে মালদ্বীপের সুলতান প্রথম ইব্রাহিম ইস্কান্দার আরঙ্গজেব এর প্রতিনিধি, বালসরের ফৌজদারকে তাকে সাহায্যের অনুরোধ করেছিল। আরঙ্গজেব ওলন্দাজ এবং ইংরেজদের বাণিজ্য জাহাজের দৌরাত্ম্য সম্পর্কে অবহিত ছিলেন কিন্তু তথাপি সমুদ্রে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ আরো বৃদ্ধি করার কোনো চেষ্টা করেনি। মালদ্বীপ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত না থাকায় তিনি এই অনুরোধে কোন সারা দেননি।[১১৮]

অটোমানদের সাথে সম্পর্ক

আওরঙ্গজেব তার পূর্বপুরুষদের মত এই অটোমান সাম্রাজ্যের খিলাফাতের দাবি অস্বীকার করতেন। তিনি মাঝে মাঝে অটোমান সাম্রাজ্যের শত্রুদের সাহায্য করেছিলেন, অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বসরার গভর্নরকে তিনি ভারতে আশ্রয় দিয়েছিলেন। এবং মুঘল প্রশাসনে তাদের পরিবারকে অতি উচ্চ পদ দান করেছিলেন। আরঙ্গজেব অটোমান সম্রাট সুলতান দ্বিতীয় সুলায়মানের বন্ধুত্বের প্রস্তাব কেও অগ্রাহ্য করেছিলেন।[১১৯] সুলাইমান আওরঙ্গজেব কে খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে অংশ নিতে অনুরোধ করেছিলেন। [১২০]

ইংরেজদের সাথে সম্পর্ক

১৬৮৬ সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সমগ্র ভারত জুড়ে ব্যবসা করার অনুমতি পত্র বা শাহী ফরমান পেতে ব্যর্থ হয়। এর ফলে ইংরেজরা তথাকথিত ইঙ্গ-মুঘল যুদ্ধের সূচনা করেছিল।[১২১] ব্রিটিশদের বিপর্যয়ের মাধ্যমে এই যুদ্ধ শেষ হয়। আওরঙ্গজেব তাদের বিরুদ্ধে সিদি ইয়াকুব এর নেতৃত্বে ইথিওপিয়ার সৈন্যদের নৌ সেনাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি শক্তিশালী নৌ-বহর প্রেরণ করেছিলেন। ১৬৮৯ সালে তারা বোম্বে বন্দর অবরোধ করেছিল।[১২২][পৃষ্ঠা নম্বর প্রয়োজন] ১৬৯০ সালে কোম্পানির প্রতিনিধি দল আওরঙ্গজেবের দরবারে এসে নতমস্তকে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিল। বিপুল পরিমাণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করে ভবিষ্যতে সদাচরণের অঙ্গীকার করেছিল।

সেপ্টেম্বর ১৬৯৫ সালে ইংরেজ জলদস্যু হেনরি এভরি সুরাট বন্দরের কাছে একটি মুঘল নৌবহরকে লুট করে। নৌবহরটি হজব্রত পালন শেষে মক্কা থেকে ভারতে ফিরছিল। ক্ষুব্ধ আওরঙ্গজেব তৎক্ষণাৎ বোম্বাইতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত একটি শহর আক্রমণের নির্দেশ দিয়েছিলেন। ব্রিটিশরা ক্ষতিপূরণ বাবদ ছয় লক্ষ পাউন্ড পরিশোধ করার পর তিনি সে নির্দেশ প্রত্যাখ্যান করেন।[১২৩] ইতোমধ্যেই আওরঙ্গজেব ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির চারটি কারখানা বন্ধ এবং কারখানার সকল কর্মচারী ও ক্যাপ্টেনকে বন্দি করার নির্দেশ দিয়েছিলেন (উন্মত্ত জনতার প্রহারে মৃতপ্রায় অবস্থায়)। এভেরি ধরা না পড়া পর্যন্ত ভারতে সকল ব্রিটিশ কারখানা এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়ার হুমকি দিয়েছিলেন।[১২৩] প্রিভি কাউন্সিল এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এভেরিকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মোটা অঙ্কের পুরস্কার ঘোষণা করেছিল। এটাই ছিল ইতিহাসে সর্বপ্রথম বিশ্বব্যাপী হুলিয়া জারির ঘটনা।[১২৪]

১৭০২ সালে আওরঙ্গজেব সুবাদার দাউদ খান পন্নী কে কর্নাটকে প্রেরণ করেন। সেখানের সেন্ট জর্জ দুর্গ কে তিন মাস ধরে অবরোধ করে রাখেন।[১২৫] দুর্গের গভর্নর থমাস পিট ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির নির্দেশে মুঘলদের সাথে সন্ধি করেন।

Remove ads

প্রশাসনিক সংস্কার

রাজস্ব

আরঙ্গজেব এর কোষাগারে এক বছরে এক শত মিলিয়ন পাউন্ডের অধিক রাজস্ব জমা পড়তো। তখনকার বিশ্বে যা ছিল ফ্রান্সের সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের রাজস্বের চাইতে ১০ গুণ বেশি।[২৪] মুঘল সাম্রাজ্যের চব্বিশটি প্রদেশের ভূমি কর কাস্টমসের শুল্ক এবং অন্যান্য কর থেকে এই রাজস্ব সংগৃহীত হত।[১২৭]

মুদ্রা

- আধা রুপি

- রুপি যেখানে পূর্ণ নাম খোদাই করা আছে।

- চতুর্ভুজ নকশা সংবলিত রুপি।

- আওরঙ্গজেবের আমলে দস্তার দাম।

তারপরও প্রতি সম্রাটদের মতো তিনি প্রায় মুদ্রার উপরে কোরআনের আয়াত লেখার বিরোধী ছিলেন। কারণ মুদ্রা প্রায়শই হাত ও পায়ের স্পর্শ এ আসতো। কার আমলে মুদ্রার একপিঠ এর মুদ্রার প্রচলন এর সাল এবং অপর পিঠে একটি দ্বিপদী কবিতা থাকতো:[১২৮]

বাদশা আওরঙ্গজেব আলমগীর

স্বাক্ষরিত মুদ্রা এই দুনিয়ার বুকে একটি পূর্ণ চন্দ্রের ন্যায়।[১২৮]

Remove ads

বিদ্রোহ দমন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আওরঙ্গজেবের আমলে, পশ্চিম এবং উত্তর ভারতের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠী যেমন মারাঠা, রাজপুত হিন্দু জাঠ এবং শিখরা ক্রমে সামরিক শক্তি অধিকারী হতে থাকে এবং রাজনৈতিকভাবে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে পরে।[১২৯]

- ১৬৬৯ সালে হিন্দু জাঠ কৃষকরা মথুরার ভরতপুরে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ভরতপুরকে তারা পৃথক প্রদেশ হিসেবে ঘোষণা করেছিল। কিন্তু মুঘলদের সাথে যুদ্ধের তারা পরাজিত হয়।

- ১৬৫৯ সালে শিবাজী মুঘল রাজপ্রতিনিধি শায়েস্তা খানের বাহিনীকে আচমকা আক্রমণ করে এবং আওরঙ্গজেব এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। শিবাজী দাক্ষিণাত্য এবং সুরাট আক্রমণ করে বিশাল অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণে সচেষ্ট হন। ১৬৮৯ সালে আওরঙ্গজেবের বাহিনী শিবাজী এর পুত্র সম্ভাজিকে গ্রেফতার করে ও মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত করে। কিন্তু মারাঠারা যুদ্ধ চালিয়ে যায় এবং প্রকৃতপক্ষে এটাই ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের শুরু।[১৩০]

- ১৬৭৯ সালে তরুণ রাজপুত্রকে পরবর্তী রাজা হিসেবে অনুমতি না দিয়ে যোধপুর নিজের নিয়ন্ত্রণে নেয়ায়, দুর্গাদাস রাঠোর এর নেতৃত্বে রাজপুত্র আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। এই ঘটনা রাজপুতনায় আরো অনেক বিদ্রোহের জন্ম দিয়েছিল।[১৩১]

- ১৬৭২ সালে সতনামী শাখার লোকজন দিল্লির কাছে ভিরবনের নেতৃত্বে নারনালের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে। আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপে কঠোরভাবে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়। অল্প সংখ্যক বিদ্রোহী পালিয়ে যেতে পেরেছিল।[১৩২]

- ১৬৭১ সালে সরাইঘাট এর যুদ্ধে মুঘলরা দ্বিতীয় মীর জুমলা এবং সয়েস্তা খার নেতৃত্বে সাম্রাজ্যের সর্ব পশ্চিমের অঞ্চল অহম রাজ্য আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়।

- মহারাজা ছাত্রসাল একজন মধ্যযুগীয় ভারতীয় বীর মুঘল সম্রাট আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল এবং বুন্দেলখন্ডএ পান্না রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।[১৩৩]

জাঠ বিদ্রোহ

১৬৬৯ সালে হিন্দু জাঠরা আওরঙ্গজেব এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। ধারণা করা হয় যে জিজিয়া নামক ধর্মীয় করের প্রবর্তনের ফলে এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।[১৩৪] তিলপতের গোকুলা নামক একজন জাঠ এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৬৭০ সালের মধ্যে ২০০০ জাঠ বিদ্রোহীকে দমন করে মুঘল সেনাবাহিনী তিলপতের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করে।[১৩৫]

গোকুলা মুঘলদের হাতে নিহত হলেও জাঠরা তাদের তৎপরতা চালিয়ে যায়। গোকুল আর পুত্র রাজারাম জাঠ মুঘল সম্রাট আকবরের সমাধি আক্রমণ করে সেখানকার দামি গালিচা, স্বর্ণ এবং রৌপ্য লুঠ করে। কবর থেকে আকবরের দেহাবশেষ বের করে আগুনে নিক্ষেপ করে।[১৩৬][১৩৭][১৩৮][১৩৯][১৪০][১৪১][১৪২] আওরঙ্গজেব মোহাম্মদ বিদার বখতকে এই বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করেন। ৪ জুলাই ১৬৮৮ মুঘল বাহিনী রাজা রাম জাঠকে গুলি করে হত্যা করে। তার খন্ডিত মস্তক আওরঙ্গজেব এর নিকট পাঠানো হয়।[১৪৩]

আওরঙ্গজেব এর মৃত্যুর পরে ভবন সিংয়ের নেতৃত্বে জাঠরা ভরতপুরে একটি স্বতন্ত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

মুঘল মারাঠা যুদ্ধ

১৬৫৭ সালে দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব গোলকুন্ডা এবং বিজাপুর আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজা শিবাজি মুঘলদের বিরুদ্ধে গেরিলা যুদ্ধের মাধ্যমে তার পিতার আমলের তিনটি দুর্গ পুনরুদ্ধার করেন। এই বিজয়ের ফলে অন্যান্য স্বাধীন মারাঠা গোত্রের নেতৃত্ব শিবাজীর হাতে চলে আসে। মারাঠারা আদিল শাহ এর নেতৃত্বে মুঘল বাহিনীকে চোরাগুপ্তা হামলার মাধ্যমে পর্যুদস্ত করে। তারা মুঘলদের দুর্গ এবং অস্ত্র শস্ত্র নিজেদের হস্তগত করে। [১৪৪] শিবাজীর দুর্বল অস্ত্রশস্ত্রের অধিকারী ক্ষুদ্র সেনাবাহিনী মুঘলদের ব্যাপক আক্রমণের বিরুদ্ধেও টিকে থাকে। শিবাজী নিজে আদিল শাহের সেনাপতি আফজাল খানকে হত্যা করে।[১৪৫] এ ঘটনার পর মারাঠারা ক্রমে একটি শক্তিশালী সামরিক শক্তি হিসেবে আবির্ভূত হয় এবং ধীরে ধীরে মুঘল অধিকৃত এলাকাগুলো নিজেদের দখলে নিতে থাকে।[১৪৬] শিবাজীর সামরিক অভিযান ধীরে ধীরে মুঘল শক্তিকে নিষ্ক্রিয় করতে থাকে।[১৪৭] ১৬৫৯ সালে আওরঙ্গজেব তার অত্যন্ত বিশ্বাসী সেনাপতি এবং সম্পর্কে চাচা শায়েস্তা খানকে গোলকুন্ডা দুর্গ বিদ্রোহীদের দখল থেকে পুনরুদ্ধারের জন্য প্রেরণ করেন। শায়েস্তা খান মারাঠাদের দখলকৃত অঞ্চলের গমন করেন এবং পুনাতে তার সামরিক ঘাঁটি গাড়েন। কিন্তু এক রাতে সুবাদারের প্রাসাদে এক বিবাহ অনুষ্ঠানের সময় শিবাজী নিজে এক দুর্ধর্ষ আক্রমণ পরিচালনা করে। এই আক্রমণে শায়েস্তা খাঁর পুত্র নিহত হয় এবং শায়েস্তা খান আহত হন। আক্রমণে তার তিনটি আঙুল হারাতে হয়েছিল। এই ঘটনার পর শায়েস্তা খাঁ কে বাংলার সুবাদার হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়।

শিবাজী মুঘলদের অধিকৃত দুর্গ এবং বিজাপুরের জন্য উভয় দুর্গ দখল করে নেয়। এরপর আওরঙ্গজেব দৌলতাবাদ দুর্গের ২ টি বিখ্যাত কামান মারাঠাদের আক্রমণে ব্যবহার করার আদেশ দেন। আওরঙ্গজেব আম্বার এর সেনাপতি রাজপুত রাজা জয় সিং কে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করার নির্দেশ দেন। জয় সিং পুরানদার দুর্গ দখল করে নেন। এক ভয়ংকর যুদ্ধে মারাঠা সেনাপতি মুরারবাজির পতন হয়। আসন্ন পরাজয় উপলদ্ধি করে শিবাজী মুঘলদের সাথে সন্ধি করেন এবং দিল্লিতে আওরঙ্গজেবের সাথে আলোচনা করতে রাজি হন। জয় সিং শিবাজী কে তার নিরাপত্তা বিধানের প্রতিশ্রুতি দেন এবং তার নিজের পুত্র প্রথম রাম সিংয়ের জিম্মায় শিবাজী কে অর্পণ করেন। যদিও শিবাজী এবং তার পুত্র সাম্বাজী আওরঙ্গজেবের সাক্ষাৎ লাভের উদ্দেশ্যে মুঘল দরবারে পৌঁছানোর পর পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। সেখানের পরিস্থিতি রাজা রাম সিংয়ের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। আগ্রায় মারাঠা নেতাদের গৃহবন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু শিবাজী এবং সম্ভাজি সেখান থেকে পলায়ন করেন।[১৪৮] ১৬৭৪ সালে দাক্ষিণাত্যে পৌঁছানোর পর শিবাজী নিজেকে মারাঠাদের রাজা ছত্রপতি হিসেবে ঘোষণা করে।[১৪৯] আওরঙ্গজেব তার বিরুদ্ধে সেনাবাহিনীর প্রেরণ অব্যাহত রাখে, তথাপি ১৬৮০ সালে শিবাজীর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত তিনি দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র সম্ভাজি মারাঠাদের নেতা হন। সামরিক অথবা রাজনৈতিকভাবে দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করার সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছিল। [১৫০]

১৬৮৯ সালে মুঘল সেনারা সম্ভাজিকে গ্রেফতার করে হত্যা করে। তার উত্তরাধিকারী ছত্রপতি রাজারাম এবং তার বিধবা পত্নী তারাবাঈ ভিন্ন ভিন্ন যুদ্ধে মুঘলদের মোকাবেলা করেছিল। ১৬৮৯-১৭০৭ সালের মধ্যে বিবদমান অঞ্চল গুলোর নিয়ন্ত্রণ বিচ্ছিন্ন যুদ্ধের মধ্য দিয়ে বেশ কয়েকবার হাত বদল হয়। মারাঠাদের কোন কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থা না থাকায় আওরঙ্গজেবকে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এর ফলে মুঘলদের প্রচুর জনবল এবং অর্থ খরচ হয়। অপরদিকে আওরঙ্গজেবের তৃতীয় পুত্র সুলতান মোহাম্মদ আকবর মুঘল দরবার পরিত্যাগ করে আরো কিছু মসনবদারদের সাথে নিয়ে দাক্ষিণাত্যের মুসলিম বিদ্রোহীদের সাথে যোগদান করেন। প্রতিউত্তরে আওরঙ্গজেব তার রাজধানী আওরঙ্গাবাদ এ নিয়ে যান এবং দাক্ষিণাত্যের অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে আকবর আরো দক্ষিণে গিয়ে সম্ভাজির আশ্রয় প্রার্থী হন। [১৫১] এরপর তিনি পারস্য পলায়ন করেন তার আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি। আওরঙ্গজেব আরও পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে মারাঠা অধিকৃত অঞ্চলের সাতারা দখল করে নেন। কিন্তু মারাঠারাও মুঘলদের এলাকা দখল করতে থাকে। এসব এলাকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো তামিলনাড়ুর মালওয়া, হায়দ্রাবাদ এবং জিনজি। দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে সামরিক অভিযান পরিচালনা করেও আওরঙ্গজেব স্থায়ী কোনো সুবিধা করতে পারেনি। [১৫২] এভাবে আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ দমন করার জন্য পরিচালিত যুদ্ধে এক পঞ্চমাংশ সামরিক শক্তিকে হারিয়েছিলেন। রাজধানী উত্তর ভারত থেকে বহুদূর অগ্রসর হয়ে দাক্ষিণাত্যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় ৮৮ বছর বয়সে তিনি মারা যান। তার মৃত্যু ছিল স্বাভাবিক। [১৫৩]

আওরঙ্গজেব প্রথাগত সামরিক কৌশল থেকে সরে এসে শুধুমাত্র বিচ্ছিন্নতাবাদীদের দমনের জন্য মুঘল সামরিক শক্তির আমূল পরিবর্তন নিয়ে এসেছিলেন। আওরঙ্গজেবের শাসনামলে মারাঠারা দুইবার গুরুত্বপূর্ণ সমুদ্র বন্দর সুরাট ধ্বংস করেছিল।[১৫৪]

ঐতিহাসিক ম্যাথিউ হোয়াইট করেন যে ২.৫ মিলিয়ন সৈন্য মুঘল মারাঠা যুদ্ধে মারা গিয়েছিল (প্রতি বছর ১০০০০০ জন)। এছাড়াও দুর্ভিক্ষ, প্লেগ এবং খরায় আক্রান্ত হয়ে আরও ২ মিলিয়ন বেসামরিক মানুষ মারা গিয়েছিল।[১৫৫]

- দাক্ষিণাত্যের মালভূমি তে মুঘল সেনাবাহিনী।

- ১৭০৫ সালে আওরঙ্গজেবের সবশেষ সামরিক অভিযান। তিনি ৫০০,০০০ সৈন্যের নেতৃত্ব দিচ্ছেন।

- মুঘল আমলে গাদা বন্দুক হাতে একজন অভিজাত ব্যক্তি।

অহম অভিযান

যখন আরঙ্গজেব এবং তার ভ্রাতা শাহ সুজা নিজেদের মধ্যে সংঘাতে লিপ্ত ছিলেন সেই সংকট ময় সময় অরাজকতার সুযোগ নিয়ে আসাম এবং কুচবিহারের কিছু হিন্দু রাজা মুঘল এলাকা দখল করে নিয়েছিল। তিন বছর নিশ্চুপ থাকার পর ১৬৬০ সালে বাংলার সুবাদার দ্বিতীয় মীর জুমলাকে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করার নির্দেশ দেয়া হয়।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন][১৫৬]

নভেম্বর ১৬৬১ সালে মুঘলরা অভিযান শুরু করে। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই কুচবিহারের রাজধানী তারা দখল করে নেয় এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সাথে একীভূত করে। মুঘল সেনাবাহিনী আসামের অঞ্চলগুলো দখল করতে শুরু করে। দ্বিতীয় মীর জুমলা অহম রাজ্যের রাজধানী গারঘগাও এর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। ১২ মার্চ ১৬৬২ সালে তিনি সেখানে পৌঁছান। সেখানকার রাজা সুত আমলা মুঘল বাহিনীর অগ্রসরের সংবাদ পেয়ে পলায়ন করে। মুঘলরা ৮২ টি হাতি, তিন লক্ষ নগদ রুপি, ১০০০ ভেড়া এবং ১৭৩ গোলা ধান জব্দ করে।[১৫৭]

মার্চ ১৬৬৩ সালে মীর জুমলা ঢাকায় ফেরার পথে স্বাভাবিকভাবে মারা যান।[১৫৮]

চক্রধজ সিংহ এর উত্থানের পর মুঘলদের সাথে অহমদের সংঘর্ষ বন্ধ হয়নি। চক্রধজ সিংহ মোগলদের ক্ষতিপূরণ দিতে অস্বীকার করেছিলেন। এসময় সংগঠিত যুদ্ধগুলোতে যুদ্ধের সময় মুঘল বাহিনীকে অনেক কষ্টের মধ্য দিয়ে যেতে হয় হয়েছিল। মথুরাপুরের নিকটে মনোয়ার খান নামে এক ব্যক্তি তখন মুঘলদের রসদ সরবরাহ করে সাহায্য করেছিলেন। ১৬৬৭ সালে গোহাটির ফৌজদার সৈয়দ ফিরোজ খান এর নেতৃত্বে মুঘল সেনাবাহিনী অহম সেনাবাহিনী কর্তৃক দুবার আক্রান্ত হবার পর এবং ১৬৭১ সালে সরাইঘাট যুদ্ধের পরও এ অঞ্চলে মুঘলদের কর্তৃত্ব বজায় ছিল।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন]

১৬৭১ সালে মুঘল এবং অহমরাজ লচিত বর্ফুকানের মধ্যে সরাইঘাট এর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। মুঘল বাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন কাচুয়ার রাজা প্রথম রাম সিং। বর্তমানে গুহাটির ব্রহ্মপুত্র নদীর পাড়ে সরাইঘাট নামক স্থানে এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল। শক্তিতে দুর্বল হয়েও অহম সেনাবাহিনী মোগলদের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ জয়লাভ করেছিল। চেনা এলাকা, কূটনৈতিক আলোচনার মধ্য দিয়ে সময়ক্ষেপণ, মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ, গেরিলা কৌশল এবং সামরিক গোয়েন্দা বাহিনীর উপযুক্ত ব্যবহারের মাধ্যমে অহমেরা এই যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। নৌযুদ্ধে মুঘলদের দুর্বলতাও তারা কাজে লাগিয়েছিল।

সরাইঘাট এর যুদ্ধ ছিল আসামে মুঘলদের পরিচালিত সর্বশেষ যুদ্ধ। প্রথমদিকে মুঘলরা গুহাটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে পারলেও পরে ১৬৮৮ সালে ইতাখুলির যুদ্ধে অহমেরা এর নিয়ন্ত্রণ পুনরায় গ্রহণ করে। এই নিয়ন্ত্রণ তাদের শাসনামলের শেষ দিন পর্যন্ত বজায় ছিল।[১৫৯]

সৎনামী বিরোধিতা

১৬৭২ সালের "দন্তহীন শতবর্ষী বৃদ্ধা"র নির্দেশে সৎনামী নামক এক হিন্দু ভক্তসাধক গোষ্ঠী মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।[স্পষ্টকরণ প্রয়োজন] সাম্রাজ্যের প্রধান কৃষি নির্ভর এলাকায় এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। সৎনামিরা তাদের মাথা এবং ভুরু ও মুণ্ডন করত। উত্তর ভারতের বিভিন্ন এলাকায় তাদের মন্দির ছিল। দিল্লি থেকে ৭৫ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমের একটি এলাকায় এই বিদ্রোহ সংঘটিত হয়েছিল।[১৬০]

সৎনামিরা মনে করত যে মুঘলদের বন্দুকের গুলি তাদেরকে হত্যা করতে পারবে না এবং যে কোন স্থানে তারা নিজেদের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারে। সৎনামিরা মুঘল রাজধানী দিল্লির দিকে অগ্রসর হয়। প্রথম দিকে অল্প সংখ্যক মুঘল সৈনিককে তারা পরাজিত করে।[১৩২]

এ বিদ্রোহ দমন করতে আওরঙ্গজেব ১০,০০০ সেনা এবং গোলন্দাজ বাহিনীর প্রেরণ করেছিলেন। তিনি তার ব্যক্তিগত শাহী নিরাপত্তা বাহিনীকে বেশ কয়েকটি আক্রমণে ব্যবহার করেন। মুঘল বাহিনীর মনোবলকে চাঙ্গা করতে কিছু ধর্মীয় প্রার্থনা রচনা করেন এবং কিছু তাবিজও তৈরি করেন। এ উপলক্ষে তিনি নিজ হাতে কিছু নকশা অঙ্কন করেছিলেন যা পরবর্তীতে মুঘল বাহিনীর সামরিক প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। এই বিদ্রোহ পরবর্তীতে পাঞ্জাবের ঘটনা সমূহ ব্যাপক প্রভাবিত করেছিল।[১৬০]

শিখ বিরোধিতা

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে শুরুতে বেশ কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী শিখ দলবদ্ধ হয়ে মুঘল সেনাবাহিনীর সাথে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছিল। গুরু তেগ বাহাদুর তার পূর্বসূরিদের মতো অন্যান্য ধর্মালম্বীদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করার বিরোধিতা করতেন। শিখ ধর্ম গুরুর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা কে সাম্রাজ্যের প্রতি হুমকি মনে করে আওরঙ্গজেব ১৬৭০ সালে তাকে মৃত্যুদন্ডে দণ্ডিত করেছিলেন।[১৬১] এই ঘটনা শিখদের অত্যন্ত প্রকুপিত করেছিল। গুরু তেগ বাহাদুর এর পুত্র এবং উত্তরসূরী গুরু গোবিন্দ সিং তার অনুসারীদের আরো বেশি জঙ্গি ভাবাপন্ন করে তোলেন। গুরু গোবিন্দ সিং আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর আট বছর পূর্বে ১৬৯৯ সালে খালসা প্রতিষ্ঠা করেন।[১৬২][১৬৩][১৬৪] ১৭০৫ সালে গুরু গোবিন্দ সিং জাফরনামা নামে একটি চিঠি সম্রাট আওরঙ্গজেব কে প্রেরণ করেছিলেন। এই চিঠি ওরঙ্গজেবের নিষ্ঠুরতা ও কীভাবে তিনি ইসলামের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন তার প্রতি আলোকপাত করেছিল।[১৬৫][১৬৬] এই চিঠি আওরঙ্গজেবের ভিতর কষ্ট এবং অনুশোচনার জন্ম দিয়েছিল।[১৬৭] ১৬৯৯ সালে গুরু গোবিন্দ সিং এর খালসা প্রতিষ্ঠিত পরবর্তীতে একটি পৃথক শিখ কনফেডারেশন এবং আরো পরে একটি শিখ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

পশতু বিরোধিতা

১৬৭২ সালে পশতুনরা কবি খুশল খান খটকের নেতৃত্বে কাবুলে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।[১৬৮][১৬৯] বর্তমান আফগানিস্তানের কুনার প্রদেশে মুঘল গভর্নর আমির খানের নেতৃত্বে একদল মুঘল সৈন্য উপজাতীয় এক নারীকে নির্যাতন করলে এই বিদ্রোহের সূচনা হয়েছিল। শাফী উপজাতীরা মুঘল সৈন্যদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। অন্যান্য উপজাতীয় গোত্র এই বিদ্রোহে শামিল হয়। মুঘল সুবাদার তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করার জন্য খাইবার পাশে মুঘল সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। মুঘল বাহিনী আফগানিস্তানে উপজাতীয় গোত্রসমূহের সম্মিলিত আক্রমণের মুখে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। গভর্নর আমির খান সহ মাত্র ৪ জন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে জীবিত পালাতে পেরেছিল। এই বিদ্রোহের প্রতুত্তরে সম্রাট আওরঙ্গজেব ঝলসানো মাটি নীতি গ্রহণ করেছিলেন। মুঘল সেনাবাহিনী সমগ্র বিদ্রোহীদের এলাকায় বহু গ্রাম লুট করে আগুনে পুড়িয়ে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল। আরঙ্গজেব পশতুন উপজাতীয়দের উৎকোচ প্রদানের মাধ্যমে একে অপরের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলেছিলেন। ফলশ্রুতিতে পরে অনেক বছর পর্যন্ত তাদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব বজায় ছিল।[১৭০]

বিদ্রোহ আরো ছড়িয়ে পড়লে মুঘলরা পশতু অঞ্চলের উপর তাদের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরূপে হারায়। এর ফলে গ্র্যান্ড ট্রাঙ্ক রোড বন্ধ হয়ে যায় বিপর্যয় দেখা দেয়। ১৬৭৪ সালে পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে আরঙ্গজেব নিজে আটকে গমন করে বিদ্রোহ দমনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। কুটনৈতিকতা, উৎকোচ প্রদান এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে আরঙ্গজেব আংশিক বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

Remove ads

মৃত্যু

সারাংশ

প্রসঙ্গ

১৬৮৯ সালের মধ্যে সমগ্র দক্ষিণ ভারত মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। বিশেষ করে গোলকুন্ডা বিজয়ের পর মুঘল সাম্রাজ্যের আয়তন ৪ মিলিয়ন বর্গকিলোমিটারে উন্নীত হয়। এর জনসংখ্যা ছিল ১৫৮ মিলিয়ন।[২২][২৩] কিন্তু এই আধিপত্য ক্ষণস্থায়ী ছিল।[১৭১][১৭২][১৭৩] আওরঙ্গজেব তার পূর্বসূরিদের মতো রাষ্ট্রীয় কোষাগারকে নিজের সম্পত্তি মনে না করে জনগণের আমানত হিসেবে মনে করতেন। ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি নিজ হাতে টুপি বানাতেন এবং কোরআনের নকল করে তা বিক্রি করতেন।[১৭৪][১৭৫] যদিও একের পর এক যুদ্ধ বিশেষ করে মারাঠাদের সাথে তার দীর্ঘ সময় ধরে চলা যুদ্ধ সাম্রাজ্যের রাজকোষ কে প্রায় নিঃশেষ করেছিল।[১৭৬]

মৃত্যুশয্যায়, অত্যন্ত পীড়িত অবস্থায়ও আওরঙ্গজেব চেয়েছিলেন যেন তার মৃত্যুর খবরটি প্রকাশিত না হয়। কারণ তার সন্তানদের মধ্যে সিংহাসনের জন্য লড়াই অবশ্যম্ভাবী ছিল।[১৭৭] ২০ ফেব্রুয়ারি ১৭০৭ সালে যুদ্ধক্ষেত্রের সামরিক তাঁবুতে ৮৯ বছর বয়সে তার মৃত্যু হয়।[১৭৮] মহারাষ্ট্রের খুলদাবাদে আওরঙ্গজেবের সমাধিটি খুব অনাড়াম্বর। সমাধিটি প্রখ্যাত আউলিয়া শেখ বোরহানউদ্দিন গরিব এর রওজা মোবারকের পাশে অবস্থিত। তিনি ছিলেন দিল্লির নিজামুদ্দিন আউলিয়া এর শিষ্য।

ব্রাউন লিখেছেন যে তার মৃত্যুর পর , "দুর্বল সম্রাটদের একটি স্ট্রিং, উত্তরাধিকার যুদ্ধ, এবং অভিজাতদের অভ্যুত্থান মুঘল শক্তির অপরিবর্তনীয় দুর্বলতার সূচনা করেছিল"। তিনি উল্লেখ করেছেন যে এই পতনের জন্য জনমোহিনী কিন্তু "মোটামুটি পুরানো ধাঁচের" ব্যাখ্যা হচ্ছে যে আওরঙ্গজেবের নিপীড়নের প্রতিক্রিয়া ছিল।[১৭৯] আওরঙ্গজেবের পুত্র প্রথম বাহাদুর শাহ তার স্থলাভিষিক্ত হন এবং সাম্রাজ্য, আওরঙ্গজেবের অতিরিক্ত সম্প্রসারণের কারণে এবং বাহাদুর শাহের দুর্বল সামরিক ও নেতৃত্বের কারণে, মুঘল সাম্রাজ্য পতন্মুখ সময়ে প্রবেশ করে। বাহাদুর শাহ সিংহাসন দখল করার অব্যবহিত পরে, মারাঠা সাম্রাজ্য - যা আওরঙ্গজেব উপসাগরে ধরে রেখেছিলেন, এমনকি তার নিজের সাম্রাজ্যের উপরও উচ্চ মানব ও আর্থিক ব্যয় করেছিলেন - মুঘল ভূখণ্ডে একত্রিত এবং কার্যকর আক্রমণ শুরু করেছিলেন, দুর্বল সম্রাটের কাছ থেকে ক্ষমতা দখল করেছিলেন। ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর কয়েক দশকের মধ্যে মুঘল সম্রাটের দিল্লির দেয়ালের বাইরে খুব কম ক্ষমতা ছিল।[১৮০]

Remove ads

উত্তরাধিকার

তার সমালোচকরা যুক্তি দেখান যে তার নির্মমতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি তাকে তার সাম্রাজ্যের মিশ্র জনসংখ্যা শাসন করার জন্য অনুপযুক্ত করে তোলে। কিছু সমালোচক দাবি করেন যে শিয়া, সুফি এবং অমুসলিমদের উপর অত্যাচারের ফলে গোঁড়া ইসলামিক রাষ্ট্রের অনুশীলন আরোপ করা হয়, যেমন অমুসলিমদের উপর শরিয়ত এবং জিজিয়া ধর্মীয় কর আরোপ করা, হিন্দুদের উপর কাস্টম শুল্ক দ্বিগুণ করা এবং মুসলমানদের জন্য এটি বিলুপ্ত করা, মুসলিম ও অমুসলিমদের একইভাবে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া এবং মন্দির ধ্বংস শেষ পর্যন্ত অসংখ্য বিদ্রোহের দিকে পরিচালিত করে।[১৮১][১৮২][১৮৩][১৮৪][১৮৫][১৮৬] জি এন মইন শাকির এবং সারমা ফেস্টশ্রিফট যুক্তি দেখান যে তিনি প্রায়শই রাজনৈতিক বিরোধিতাকে ধর্মীয় নিপীড়নের অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করতেন এবং এর ফলে জাঠ, মারাঠা, শিখ, সতনামি এবং পশতুনদের দল তার বিরুদ্ধাচরণ করে।[১৩২][১৮৪][১৮৭]

Remove ads

সম্পূর্ণ শাহী উপাধি

আওরঙ্গজেবের সম্পূর্ণ রাজকীয় নাম ছিল:

আল-সুলতান আল-আজম ওয়াল খাকান আল-মুকাররম হযরত আবুল মুজাফফর মুহী-উদ-দ্বীন মুহাম্মদ আওরঙ্গজেব বাহাদুর আলমগীর প্রথম, বাদশা গাজি, শাহানশাহ-ই-সালতানাত-আল-হিন্দীয়া ওয়া আল মুগলিয়া[১৮৮]

পূর্বপুরুষগণ

| পূর্বসূরী: সম্রাট শাহজাহান |

মুঘল সম্রাট ১৬৫৯–১৭০৭ |

উত্তরসূরী: সম্রাট প্রথম বাহাদুর শাহ |

Remove ads

সমালোচনা

আওরঙ্গজেবের শাসনামলে তার ধর্মীয় গোঁড়ামী এবং একপেশে নীতি তার সাম্রাজ্যের হিন্দু ও অন্যান্য অমুসলিম জনগোষ্ঠীকে শাসন করার ক্ষেত্রে একটি বিতর্কিত অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে। তিনি হিন্দুদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মন্দির ধ্বংস করার নির্দেশ দেন এবং তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি বন্ধ করার নীতি গ্রহণ করেন। এছাড়াও, আওরঙ্গজেব হিন্দুদের উপর শুল্ক দ্বিগুণ করেন, যেখানে মুসলমানদের জন্য সেই শুল্ক সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। তার এই নীতিগুলো বিভিন্ন ঐতিহাসিকের দ্বারা সমালোচিত হয়েছে। [২০১]

Remove ads

টীকা

তথ্যসূত্র

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads