শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

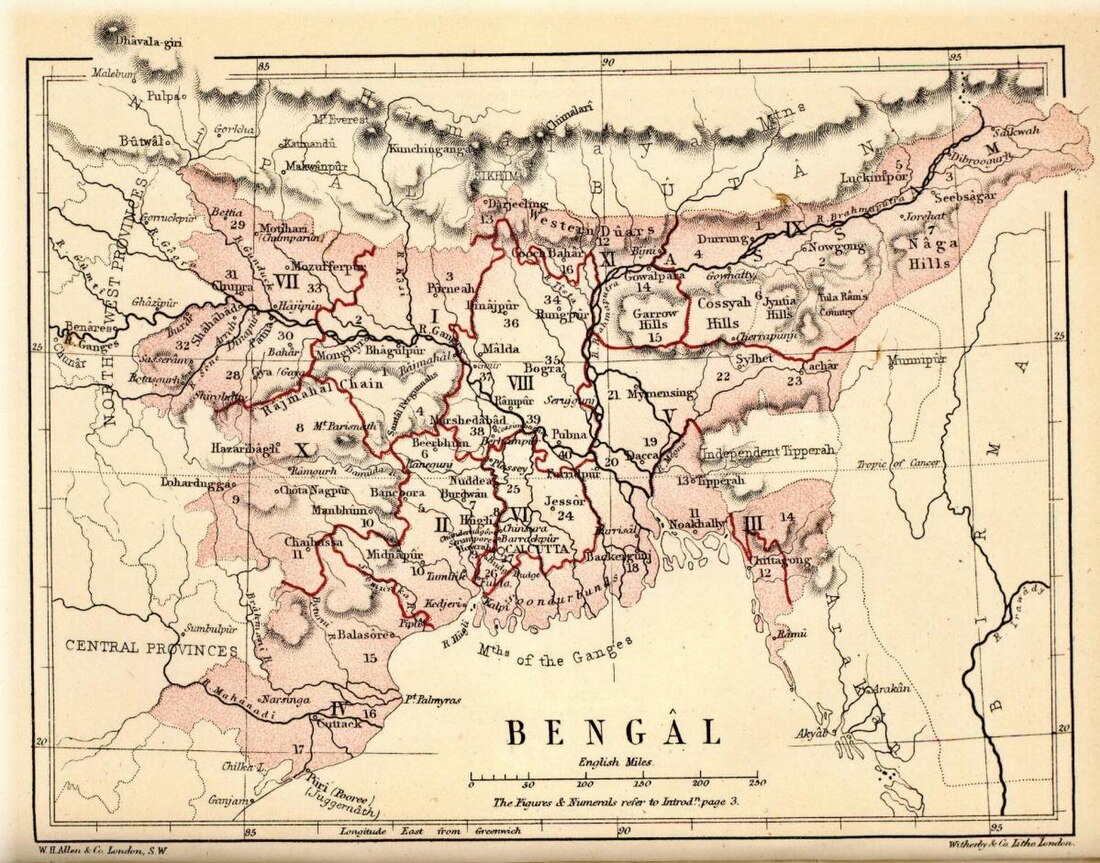

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত, বা বাংলার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ছিল একটি চুক্তি যা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বাংলার জমিদারদের মধ্যে সম্পাদিত হয়েছিল। এই চুক্তির মাধ্যমে ভূমি থেকে সংগৃহীত রাজস্ব নির্ধারণ করা হয়েছিল, যা কৃষি পদ্ধতি ও উৎপাদনশীলতার ক্ষেত্রে পুরো ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের জন্য এবং ভারতের গ্রামীণ রাজনৈতিক বাস্তবতার গভীর প্রভাব ফেলেছিল। এটি ১৭৯৩ সালে লর্ড চার্লস কর্নওয়ালিসের নেতৃত্বাধীন কোম্পানি প্রশাসনের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়েছিল। এটি বৃহত্তর একটি আইন সংকলনের অংশ ছিল, যা কর্নওয়ালিস কোড নামে পরিচিত। ১৭৯৩ সালের কর্নওয়ালিস কোড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্মচারীদের তিনটি শাখায় বিভক্ত করেছিল: রাজস্ব, বিচারিক এবং বাণিজ্যিক। রাজস্ব সংগ্রহ করত জমিদাররা, যারা স্থানীয় ভারতীয় এবং ভূমির মালিক হিসাবে গণ্য হতো। এই বিভাজনের মাধ্যমে একটি ভারতীয় ভূমিমালিক শ্রেণি গড়ে ওঠে, যা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সমর্থন করত।[১]

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথমে বাংলা ও বিহারে এবং পরে বারাণসী এবং মাদ্রাজের দক্ষিণ জেলা সমূহে চালু করা হয়। ১৭৯৩ সালের ১ মে তারিখে জারি করা বিভিন্ন বিধির মাধ্যমে এই ব্যবস্থা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের বিভিন্ন স্থানে বিস্তার লাভ করে। এই বিধিগুলি ১৮৩৩ সালের চার্টার অ্যাক্ট পর্যন্ত কার্যকর ছিল। ভারতে প্রচলিত অন্য দুটি ব্যবস্থা ছিল রায়তওয়ারি ব্যবস্থা এবং মহালওয়ারি ব্যবস্থা।

অনেকে মনে করেন যে স্থায়ী বন্দোবস্ত এবং এর ফলাফল প্রাথমিক লক্ষ্যগুলির তুলনায় বিভিন্ন দিক থেকে ব্যর্থ হয়েছিল। এর লক্ষ্য ছিল কর আদায়ের পরিমাণ বৃদ্ধি, বাংলায় একটি পশ্চিম ইউরোপীয় ধাঁচের ভূমি বাজার তৈরি এবং ভূমি ও কৃষিতে বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, যা কোম্পানি এবং এলাকার বাসিন্দাদের জন্য দীর্ঘমেয়াদি অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির শর্ত তৈরি করবে। প্রথমত, ভবিষ্যতের জন্য নির্ধারিত করের হার স্থির করার নীতির কারণে কোম্পানির কর আদায় থেকে আয় দীর্ঘমেয়াদে হ্রাস পায়, কারণ রাজস্ব স্থির থাকলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে খরচ বৃদ্ধি পায়। এদিকে, বাংলার কৃষকদের অবস্থা ক্রমেই করুণ হয়ে ওঠে। দুর্ভিক্ষ নিয়মিত ঘটনা হয়ে দাঁড়ায়, কারণ জমিদাররা (যারা নির্ধারিত করের পরিমাণ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে তৎক্ষণাৎ তাদের জমি হারানোর ঝুঁকিতে থাকত) রাজস্ব নিশ্চিত করার জন্য স্থানীয় কৃষকদের উপর চাপ সৃষ্টি করত নগদ অর্থকরী ফসল যেমন তুলা, নীল এবং পাট চাষে। একই সময়ে, জমিদারদের দ্বারা কৃষি অবকাঠামোতে দীর্ঘমেয়াদি ব্যক্তিগত বিনিয়োগ প্রায় অনুপস্থিত ছিল।

Remove ads

সুচনা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

আগে বাংলার, বিহারের এবং ওড়িশার জমিদাররা কার্যনির্বাহী ছিলেন, যারা মুঘল সম্রাট এবং তার প্রতিনিধি বাংলার দেওয়ানের পক্ষে রাজস্ব সংগ্রহ করার অধিকার রাখতেন। দেওয়ান জমিদারদের তত্ত্বাবধান করতেন, যাতে তারা না খুব শিথিল হতেন, না অত্যধিক কঠোর। ১৭৬৪ সালে বক্সারের যুদ্ধে বিজয়ের পর, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি যখন মুঘল সাম্রাজ্যের কাছ থেকে বাংলার দেওয়ানি বা শাসনাধিকার লাভ করে, তখন তারা দক্ষ প্রশাসকের অভাবে পড়ে, বিশেষ করে যারা স্থানীয় প্রথা ও আইন সম্পর্কে পরিচিত। ফলে জমির মালিকরা তদারকির বাইরে থেকে যায় বা দুর্নীতিগ্রস্ত ও অলস কর্মকর্তাদের কাছে জবাবদিহি করত। এর ফলে রাজস্ব সংগ্রহ করা হতো ভবিষ্যতের আয় বা স্থানীয় কল্যাণের তোয়াক্কা না করে।

১৭৭০ সালের বিধ্বংসী দুর্ভিক্ষের (ছিয়াত্তরের মন্বন্তর) পর, যা আংশিকভাবে এই দূরদর্শিতার অভাবের কারণে ঘটেছিল, কলকাতার কোম্পানি কর্মকর্তারা রাজস্ব কর্মকর্তাদের তত্ত্বাবধানের গুরুত্ব ভালোভাবে বুঝতে পারেন। তখনকার গভর্নর-জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস পাঁচ-বছর অন্তর পরিদর্শন এবং অস্থায়ী কর ইজারাদারদের একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। তারা স্থানীয় গ্রাম প্রশাসনের উপর সরাসরি নিয়ন্ত্রণ নিতে চাননি, এর একটি প্রধান কারণ ছিল যে কোম্পানি ঐতিহ্যগতভাবে গ্রামীণ বাংলায় যারা ক্ষমতা ও মর্যাদা ভোগ করত তাদের বিরক্ত করতে চায়নি।

কোম্পানি প্রণোদনার বিষয়টি বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়। অনেক নিয়োগপ্রাপ্ত কর ইজারাদার পরিদর্শনের সময়ের মধ্যে যতটা সম্ভব রাজস্ব নিয়ে পালিয়ে যেত। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এই ব্যবস্থার বিধ্বংসী পরিণতি সম্পর্কে সচেতন হয় এবং ১৭৮৪ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইলিয়াম পিট দ্য ইয়ংগার কলকাতা প্রশাসনকে এটি অবিলম্বে পরিবর্তন করার নির্দেশ দেন। ১৭৮৬ সালে চার্লস কর্নওয়ালিসকে কোম্পানির কার্যক্রম সংস্কারের জন্য ভারতে পাঠানো হয়।

১৭৮৬ সালে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ প্রথম বাংলার জন্য একটি স্থায়ী বন্দোবস্ত প্রস্তাব করে, যা তখনকার কলকাতা প্রশাসনের নীতিকে পরিবর্তন করে। সেই সময় প্রশাসন জমিদারদের উপর কর বাড়ানোর চেষ্টা করছিল। ১৭৮৬ থেকে ১৭৯০ সালের মধ্যে, নতুন গভর্নর-জেনারেল লর্ড কর্নওয়ালিস এবং স্যার জন শোর (যিনি পরে গভর্নর-জেনারেল হন) জমিদারদের সঙ্গে স্থায়ী বন্দোবস্ত চালু করার বিষয়ে একটি তীব্র বিতর্কে অংশ নেন। শোর যুক্তি দেন যে স্থানীয় জমিদাররা স্থায়ী বন্দোবস্তকে স্থায়ী বলে বিশ্বাস করবেন না এবং এটি যে প্রকৃতপক্ষে স্থায়ী, তা বুঝতে তাদের সময় লাগবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মূল লক্ষ্য ছিল কৃষি সংকট এবং দুর্দশার সমস্যার সমাধান করা, যা কৃষি উৎপাদন হ্রাসের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মনে করেছিলেন যে কৃষির মাধ্যমে বিনিয়োগ, বাণিজ্য এবং রাজ্যের রাজস্ব সম্পদ বৃদ্ধি করা সম্ভব। রাজস্ব স্থায়ীভাবে নির্ধারণ করা এবং সম্পত্তির অধিকার সুরক্ষিত করার জন্য যে ব্যবস্থা গৃহীত হয়, সেটিই 'স্থায়ী বন্দোবস্ত' নামে পরিচিত। ব্রিটিশরা ধারণা করেছিলেন যে একবার রাজ্যের রাজস্ব চাহিদা স্থায়ীভাবে নির্ধারণ হয়ে গেলে, নিয়মিত কর আয়ের প্রবাহ নিশ্চিত হবে। পাশাপাশি, ভূমির মালিকরা তাদের কৃষি জমিতে বিনিয়োগ করবে, কারণ উৎপাদক স্থির করের বাইরে থাকা উদ্বৃত্ত নিজেরা রাখতে পারবে। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা মনে করেছিলেন, এই প্রক্রিয়ায় স্বনির্ভর কৃষক শ্রেণি এবং ধনী জমিদারদের উদ্ভব ঘটবে, যারা তাদের পুঁজি বিনিয়োগ করে আরও উদ্বৃত্ত উৎপাদন করবে। এই নতুন উদীয়মান শ্রেণি ব্রিটিশদের প্রতি অনুগত থাকবে।

এই নীতিটি এমন ব্যক্তিদের চিহ্নিত করতে ব্যর্থ হয়েছিল যারা স্থায়ীভাবে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদানের জন্য চুক্তি করতে এবং কৃষির উন্নয়নে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী ছিল। অনেক আলোচনা এবং কর্মকর্তাদের মধ্যে মতবিরোধের পর, স্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলার বিদ্যমান রাজা এবং তালুকদারদের সঙ্গে করা হয়, যাদের এখন জমিদার হিসেবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। তাদের স্থায়ীভাবে নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করতে হতো। সুতরাং, জমিদাররা ভূমির মালিক ছিলেন না, বরং রাজ্যের রাজস্ব সংগ্রাহক এজেন্ট ছিলেন।[২] কর্নওয়ালিস বিশ্বাস করতেন যে তারা এটি অবিলম্বে গ্রহণ করবে এবং তাদের জমির উন্নতিতে বিনিয়োগ শুরু করবে। ১৭৯০ সালে, পরিচালনা পর্ষদ জমিদারদের জন্য দশ বছরের (ডেসেনিয়াল) বন্দোবস্ত জারি করে, যা ১৭৯৩ সালে স্থায়ী করা হয়।

১৭৯৩ সালের স্থায়ী বন্দোবস্ত আইনের মাধ্যমে জমিদারদের সশস্ত্র বাহিনী রাখার অধিকার বাতিল করা হয়। তারা শুধুমাত্র ভূমির কর সংগ্রাহক হিসেবে রয়ে গেল। তাদের ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে, কারণ তাদের আদালত পরিচালনার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয় এবং এটি কোম্পানি নিযুক্ত কালেক্টরের তত্ত্বাবধানে আনা হয়। ব্রিটিশ কর্মকর্তারা বিশ্বাস করতেন যে ভূমিতে বিনিয়োগ অর্থনীতিকে উন্নত করবে। এছাড়া কিছু মানুষ ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের হত্যা করেছিল।

১৮১৯ সালে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ফ্রান্সিস রডন-হেস্টিংস পর্যবেক্ষণ করেন, "[স্থায়ী বন্দোবস্ত], যা অত্যন্ত যত্ন ও বিবেচনার সঙ্গে গঠিত হয়েছে, তা...এই প্রদেশগুলির প্রায় পুরো নিম্ন শ্রেণির জনগণকে অত্যন্ত গুরুতর শোষণের অধীন করেছে।"[৩] তবে, ১৮২৯ সালে লর্ড বেন্টিঙ্ক মন্তব্য করেন যে এই পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে সফল হয়েছে। তিনি বলেন, "যদি ব্যাপক গণঅস্থিরতা বা বিপ্লবের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা প্রয়োজন হয়, তাহলে আমি বলব যে স্থায়ী বন্দোবস্ত...এই বিশাল সুবিধা অন্তত পক্ষে এনেছে যে এটি একটি বড় ধনী জমিদার শ্রেণি সৃষ্টি করেছে, যারা ব্রিটিশ শাসন অব্যাহত রাখার প্রতি গভীরভাবে আগ্রহী এবং জনসাধারণের ওপর সম্পূর্ণ প্রভাব বজায় রাখে।[৪]

Remove ads

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

উৎসাহ প্রদানের বিষয়টি এখন কেন্দ্রীয় হিসেবে বিবেচিত হওয়ায়, জমিদারদের জমির অধিকার নিরাপদ করা হয়। সংক্ষেপে, প্রাক্তন ভূমি অধিকারী এবং রাজস্ব মধ্যস্থতাকারীদের তাদের ধারণ করা জমির উপর মালিকানা অধিকার (কার্যকর মালিকানা) প্রদান করা হয়। ক্ষুদ্র জমি মালিকদের আর তাদের জমি বিক্রির অনুমতি ছিল না, তবে তাদের নতুন জমিদারদের দ্বারা জমি থেকে উচ্ছেদও করা যেত না।

জমিদারদের উৎসাহিত করার উদ্দেশ্য ছিল জমির উন্নয়নে তাদের বিনিয়োগকে উৎসাহিত করা, যেমন ড্রেনেজ ব্যবস্থা, সেচ এবং সড়ক ও সেতু নির্মাণ; এই ধরনের অবকাঠামো বাংলার বেশিরভাগ অঞ্চলে অপর্যাপ্ত ছিল। স্থির ভূমি করের মাধ্যমে জমিদাররা নিরাপদে তাদের আয়ের বৃদ্ধি নিশ্চিত করতে বিনিয়োগ করতে পারত, কোম্পানির দ্বারা অতিরিক্ত কর আরোপের ভয়ে ছাড়াই। কর্নওয়ালিস এই প্রেরণার বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন যে "যখন সরকারের চাহিদা স্থির করা হয়, তখন জমিদারের জন্য তার জমির উন্নতির মাধ্যমে তার মুনাফা বাড়ানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়।" ব্রিটিশরা তাদের নিজ দেশের "উন্নয়নশীল জমিদারদের" ধারণা মাথায় রেখেছিল, যেমন নরফোকের কোক।

পরিচালক পর্ষদও কোম্পানির আয় নিশ্চিত করতে চেয়েছিল, যা ক্রমাগত ঋণখেলাপি জমিদারদের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই জমিদাররা বকেয়া পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায় কোম্পানির জন্য সঠিকভাবে ব্যয় নির্ধারণ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছিল।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের তাৎক্ষণিক পরিণতি ছিল অত্যন্ত আকস্মিক এবং নাটকীয়, যা সম্ভবত কেউ পূর্বানুমান করতে পারেনি। জমিদারদের জমি স্থায়ীভাবে ধরে রাখার নিশ্চয়তা এবং নির্দিষ্ট করের বোঝা থাকার ফলে জমিগুলো আকর্ষণীয় পণ্যে পরিণত হয়। এর পাশাপাশি, সরকারের করের দাবি ছিল অনমনীয়, এবং ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কালেক্টররা খরা, বন্যা বা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে কোনো ছাড় দিতেন না। সেই সময় ইংল্যান্ডের তুলনায় করের দাবি বেশি ছিল। এর ফলে, অনেক জমিদার অবিলম্বে বকেয়ায় পড়ে যান।

কোম্পানির নীতি অনুযায়ী, যেকোনো বকেয়া জমিদারি জমি নিলামে তোলার ফলে এমন একটি জমি বাজার তৈরি হয় যা আগে কখনো ছিল না। এই জমিগুলোর অনেক নতুন ক্রেতা ছিলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সরকারের ভারতীয় কর্মকর্তারা। এই আমলারা এমন জমি কেনার জন্য সুবিধাজনক অবস্থানে ছিলেন যা তারা জানতেন কম মূল্যায়িত এবং সেজন্য লাভজনক। এছাড়াও, তাদের কর্মকর্তার অবস্থান তাদের প্রয়োজনীয় সম্পদ অর্জনের সুযোগ দিয়েছিল, যা জমি কিনতে ব্যবহৃত হত। তারা নির্দিষ্ট জমি বিক্রির জন্য ব্যবস্থাও পরিবর্তন করতে পারত, যা তারা বিশেষভাবে চাইত।

ঐতিহাসিক বার্নার্ড এস. কোহেন এবং অন্যান্যরা যুক্তি দিয়েছেন যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বাংলায় এমন একটি জমির বাণিজ্যিকীকরণের দিকে নিয়ে গিয়েছিল যা আগে কখনো ছিল না এবং এর ফলে শাসক শ্রেণির সামাজিক পটভূমিতে পরিবর্তন ঘটে। এটি "বংশীয় ও স্থানীয় প্রধানদের" পরিবর্তে "আমলা ও তাদের বংশধর এবং ব্যবসায়ী ও ব্যাংকারদের" মধ্যে স্থানান্তরিত হয়। নতুন জমিদারদের মানসিকতা ছিল ভিন্ন; "প্রায়ই তারা ছিলেন অনুপস্থিত জমিদার, যারা তাদের জমি ব্যবস্থাপকদের মাধ্যমে পরিচালনা করতেন এবং তাদের জমির প্রতি তেমন সংযোগ ছিল না।"[৫]

Remove ads

প্রভাব

সারাংশ

প্রসঙ্গ

কোম্পানি আশা করেছিল যে জমিদার শ্রেণি কেবল রাজস্ব সংগ্রহের একটি মাধ্যম হবে না, বরং তাদের শাসনের রাজনৈতিক দিকগুলোর জন্যও মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবে। এটি স্থানীয় রীতিনীতি সংরক্ষণ এবং কোম্পানির প্রতিনিধিদের সম্ভাব্য শোষণমূলক প্রভাব থেকে গ্রামীণ জীবনকে রক্ষা করবে। তবে এটি উভয় দিকেই কাজ করেছিল, কারণ জমিদারেরা একটি স্বাভাবিকভাবেই রক্ষণশীল স্বার্থগোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিল। উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে ব্রিটিশ নীতি সংস্কার ও রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপে পরিবর্তিত হলে, জমিদারেরা তীব্র বিরোধিতা করেছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বৈশিষ্ট্য ছিল যে রাজ্যের দাবি ভাড়ার ৮৯% নির্ধারণ করা হয়েছিল এবং জমিদাররা ১১% নিজেদের রাখতেন। রাজ্যের দাবি বৃদ্ধি করা যেত না, তবে নির্ধারিত তারিখে, সূর্যাস্তের আগে, অর্থ প্রদানের বাধ্যবাধকতা ছিল। এজন্য এটি 'সানসেট আইন' নামেও পরিচিত ছিল। সময়মতো অর্থ প্রদান করতে ব্যর্থ হলে জমি সর্বোচ্চ দরদাতার কাছে বিক্রি করা হতো।

যদিও কর আদায়ের সবচেয়ে খারাপ দিকগুলো চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল, জমির ব্যবহার চুক্তির অংশ ছিল না। কোম্পানির কর্মকর্তারা এবং ভারতীয় জমিদাররা প্রায়ই তাদের ভাড়াটিয়াদের ধান এবং গমের পরিবর্তে ইন্ডিগো এবং তুলার মতো নগদ ফসলের রোপণ-শৈলীর কৃষিকাজে বাধ্য করত। এটি উনিশ শতকের সবচেয়ে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষগুলোর একটি প্রধান কারণ ছিল।

স্থায়ী বন্দোবস্তের মূল বৈশিষ্ট্যগুলো ভারত এবং সাম্রাজ্যের অন্য অঞ্চলগুলো, যেমন কেনিয়া, সর্বত্র প্রয়োগ করার পর, রাজনৈতিক কাঠামো স্থায়ীভাবে পরিবর্তিত হয়ে গেল। মুঘল আমলের তুলনায় জমিদার শ্রেণি অনেক বেশি ক্ষমতা লাভ করে, যেখানে মুঘলরা তাদের একটি প্রশিক্ষিত আমলাতন্ত্রের তত্ত্বাবধানে রাখত এবং তাদের ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করত। ভারতে ছোট মালিকদের উপর জমিদার শ্রেণির ক্ষমতা ১৯৫০-এর দশকে জমি সংস্কারের প্রথম প্রচেষ্টা পর্যন্ত লঘু করা যায়নি, যা পশ্চিমবঙ্গ ব্যতীত অন্য কোথাও সম্পূর্ণ হয়নি।

পাকিস্তানে, যেখানে জমি সংস্কার কখনো করা হয়নি, গ্রামীণ এলাকার নির্বাচনে এখনও ওলিগার্কির প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এটি জমিদার পরিবারের হাতে প্রভাবের ঘনত্ব প্রতিফলিত করে। কারণ [উল্লেখের প্রয়োজন] পাকিস্তান ভারতের থেকে পৃথক হওয়ার পরে এবং দু'দেশের মধ্যে কাশ্মীর নিয়ে সংঘাত শুরু হলে, সরকারের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় সামরিক বাহিনীকে তহবিল প্রদান করার জন্য রাজস্ব সংগ্রহ। এর ফলে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নির্বাচিত এবং অনির্বাচিত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্পর্ককে বাঁকিয়ে দেয়।[৬]

Remove ads

তথ্যসূত্র

আরও পড়ুন

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads