أفضل الأسئلة

الجدول الزمني

الدردشة

السياق

سورة البقرة

السورة الثانية في القرآن الكريم بعد الفاتحة وأطول سورة في القرآن الكريم من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

Remove ads

سُوْرَةُ البَقَرَةِ هي أطول سور القرآن، آياتها ٢٨٦ آية، وترتيبها الثاني في المصحف بعد سورة الفاتحة، وسُميت بـ: (سورة البقرة) لقصة البقرة الواردة فيها،[1] وهي أول سورة نزلت في المدينة،[2] إلا قوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١﴾ [البقرة:281] فإنَّها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع بمنى، وآيات الرِّبَا أيضاً من أوائل ما نزل من القرآن، وهي سنام القرآن وهي سورة متعددة المواضيع،[3] ويقال لها فسطاط القرآن لعظمتها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها، وتعلمها عمر بن الخطاب بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة، وابنه عبد الله بن عمر في ثماني سنين،[4] تحتوي السورة على آية الكرسي وهي أعظم آية في القرآن، عن أَبى هريرة ![]() قال: «وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأَتاني آت فجعل يحثو من الطعامِ فأَخذته فقلت لأَرفعنك إِلى رسول الله فقص الحديث فقال إِذا أَويت إِلى فراشك فاقرأ آية الكرسيِ لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبِح وقال النبِي: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان».[5][6][7] كما أنَّ بِها أطول آية في القرآن وهي آية المداينة،[8][9][10] ومن أهم ما ورد في مناسبة السورة لما قبلها، ما ورد في الفاتحة {إياك نعبد}، وهو محل شامل بجميع أنواع الشريعة، ومن أهم موضوعات سورة (البقرة) ومحورها الرئيس؛ هو الخلافة في الأرض.[11]

قال: «وكلني رسول الله ﷺ بحفظ زكاة رمضان فأَتاني آت فجعل يحثو من الطعامِ فأَخذته فقلت لأَرفعنك إِلى رسول الله فقص الحديث فقال إِذا أَويت إِلى فراشك فاقرأ آية الكرسيِ لن يزال معك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبِح وقال النبِي: صدقك وهو كذوب ذاك شيطان».[5][6][7] كما أنَّ بِها أطول آية في القرآن وهي آية المداينة،[8][9][10] ومن أهم ما ورد في مناسبة السورة لما قبلها، ما ورد في الفاتحة {إياك نعبد}، وهو محل شامل بجميع أنواع الشريعة، ومن أهم موضوعات سورة (البقرة) ومحورها الرئيس؛ هو الخلافة في الأرض.[11]

Remove ads

التعريف بالسورة وسبب التسمية

التعريف بالسورة

"وسورة البقرة تُعنى كغيرها من السور المدنية بالتشريع المنظم لحياة المسلمين في المجتمع الجديد بالمدينة، مجتمع الدين والدولة معاً، فلا ينفصل أحدهما عن الآخر، وإنما هما متلازمان تلازم الجسد والروح ...، فسورة البقرة كلها منهاج قويم للمؤمنين، ببيان أوصافهم، وأوصاف معارضيهم ومعاديهم من الكفار والمنافقين، وتوضيح مناهج التشريع في الحياة الخاصة والعامة، واللجوء في الخاتمة إلى الله والدعاء المستمر له في التثبيت على الإيمان، والإمداد بالإحسان والفضل الإلهي، وتحقيق النصر على أعداء الله والإنسانية.[12]

سبب التسمية

وسميت سورة البقرة بهذا الاسم لتناولها قصة بقرة بني إسرائيل على عهد نبي الله موسى من الآية 67 إلى الآية 73،[13] حيث قُتِل في بني إسرائيل قتيل، ولم يعرفوا قاتله، فأمرهم الله ![]() بذبح بقرة، إلا أنهم تماطلوا في الأمر،[1] وتسمية سورة البقرة بهذا الاسم توقيفي، فقد سُميت بهذا الاسم كما في المروي عن النبي ﷺ، وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»،[14] وفيه عن عائشة: «لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله ثم قام فحرم التجارة في الخمر»،[15] وذكر قصة البقرة؛ هي مما انفردت به هذه السورة بذكره.[16]

بذبح بقرة، إلا أنهم تماطلوا في الأمر،[1] وتسمية سورة البقرة بهذا الاسم توقيفي، فقد سُميت بهذا الاسم كما في المروي عن النبي ﷺ، وما جرى في كلام السلف، فقد ورد في الصحيح أن النبي ﷺ قال: «من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة كفتاه»،[14] وفيه عن عائشة: «لما نزلت الآيات من آخر البقرة في الربا قرأهن رسول الله ثم قام فحرم التجارة في الخمر»،[15] وذكر قصة البقرة؛ هي مما انفردت به هذه السورة بذكره.[16]

Remove ads

أسماء وأوصاف أخرى لسورة البقرة

- (الم): وبهذا الاسم فقد نقل الطبري عن عبد الله بن وهب، قال: سألت عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن قول الله: "ألم ذلك الكتاب" و"ألم تَنزيل"، و"ألمر تلك"، فقال: قال أبي: إنما هي أسماء السُّوَر.[17]

- (الفسطاط): وبهذا الاسم كان يسميها خالد بن معدان، وذلك لعظَمِها، ولِما جُمِع فيها من الأحكام التي لم تُذكر في غيرها،[1] والفسطاط ما يحيط بالمكان لإحاطتها بأحكام كثيرة.[16]

- (سنام القرآن): وسنام كل شيء أعلاه،[18] وقد ورد في الحديث عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله ﷺ: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة وفيها آية هي سيدة آي القرآن، هي آية الكرسي.[19][20]

- (إحدى الزهراوين): والمراد بالزهراوين (البقرة وآل عمران)، فهي تُسمى مع آل عمران (الزهراوان)،[11] كما ورد عن أبي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، يَقُولُ: «اقْرَءُوا الْقُرْآنَ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، اقْرَءُوا الزَّهْرَاوَيْنِ الْبَقَرَةَ، وَسُورَةَ آلِ عِمْرَانَ، فَإِنَّهُمَا تَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ ...»،[21] ويمكننا أن نعد (سنام القرآن، والزهراوين) صفتين لهذه السورة.[11]

Remove ads

عدد آيات السورة وكلماتها وحروفها

عدد آياتها: مائتان وخمس وثمانون آية، عند أهل العدد بالمدينة ومكة والشام، و(مائتان وست وثمانون آية) عند أهل العدد بالكوفة، و(مائتان وسبع وثمانون آية) عند أهل العدد بالبصرة،[16] ولا نظير لها في عدد آياتها.

- عدد الآيات (286) آية في المصحف المكتوب والمطبوع والمضبوط (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) على ما يوافق رواية حفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي الكوفي.

- عدد الآيات (286) آية في المصحف المكتوب والمطبوع والمضبوط (مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف) على ما يوافق رواية أبي سعيد عثمان بن سعيد المصري الملقب بورش.

- وجاءت تلك الفروق من أن قراءة «حفص» رقمت حروف فواتح السور برقم الآية (1) مثال (ألم) في البقرة و (ألمص) في سورة الأعراف وغيرها من تلك الحروف في بدايات الآيات، أما قراءة «ورش» فلم ترقم تلك الحروف كآية مستقلة وأدمجتها في الآية التي تليها.

عدد كلماتها: (سِتَّة آلَاف كلمة ومئة وَإِحْدَى وَعِشْرُونَ كلمة).

عدد حروفها: فخَمْسَة وَعِشْرُونَ ألفا وَخمْس مئة حرف).[22]

مكان نزول السورة وترتيبها وسبب نزولها

الملخص

السياق

مكان نزول السورة

نزلت سورة البقرة بعد الهجرة في المدينة، وهي مدنية بلا خلاف، ومن أوائل ما نزل من القرآن بالمدينة،[2] "وقال ابن عباس: هي أول ما نزل بالمدينة، وهذا قول الحسن، ومجاهد، وعكرمة، وجابر بن زيد، وقتادة، ومقاتل، وذكر قوم أنها مدنية سوى آية، وهي قوله عز وجل:﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:281]، فإنها نزلت يوم النحر بمنى في حجة الوداع.[23]

ترتيب السورة

وأما ترتيب سورة البقرة، ففي المصحف؛ هي السورة الثانية بعد سورة الفاتحة،[24] وأما ترتيبها من حيث النزول، فقد عُدَّت سورة البقرة السابعة والثمانين في ترتيب نزول السور، نزلت بعد سورة المطففين وقبل آل عمران.[16]

سبب نزول بعض آيات السورة

لقد ذكر علماء التفسير ورواة الحديث العديد من الروايات في كتبهم عن أسباب نزول آيات سورة البقرة، ومن أبرز هذه الأسباب التي لها أثر واضح في تفسير الآيات ما يلي:

- قوله تعالى:﴿الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ﴾ [البقرة:1–2]، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: أربع آيات من أول هذه السورة نزلت في المؤمنين، وآيتان بعدها نزلتا في الكافرين، وثلاث عشرة بعدها نزلت في المنافقين.[25][26]

- قوله تعالى في الآية (26): قال ابن عباس وابن مسعود: لما ضرب الله هذين المثلين للمنافقين يعني قوله تعالى: ﴿مثلهم كمثل الذي استوقد نارا﴾ وقوله تعالى: ﴿أو كصيب من السماء﴾ قال المنافقون: الله أجل وأعلى من أن يضرب هذه الأمثال، فأنزل الله تعالى الآيتين: ﴿إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها﴾.[27]

- قوله تعالى في الآية (62): عن مجاهد قال: قال سلمان الفارسي

: سألت النبي عن أهل دين كنت معهم قلت: يا رسول الله، كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك تبعث نبيا، فأنزل الله الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢﴾ [البقرة:62].[28]

: سألت النبي عن أهل دين كنت معهم قلت: يا رسول الله، كانوا يصلون ويصومون ويؤمنون بك، ويشهدون أنك تبعث نبيا، فأنزل الله الآية ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٦٢﴾ [البقرة:62].[28]

- قوله تعالى: ﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ ٧٩﴾ [البقرة:79]، قال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد: عن ابن عباس:﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ﴾، قال نزلت في أهل الكتاب.[29]

- قوله تعالى:﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ ٩٧﴾ [البقرة:97]، عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أقبلت يهود إلى رسول الله ﷺ، فقالوا: يا أبا القاسم إنا نسألك عن خمسة أشياء فإن أنبأتنا بهن عرفنا أنك نبي واتبعناك، فأخذ عليهم ما أخذ إسرائيل على بنيه، إذ قالوا الله على ما نقول وكيل، قال: "هاتوا"، قالوا: أخبرنا عن علامة النبي، قال: "تنام عيناه ولا ينام قلبه"، قالوا: أخبرنا كيف تؤنث المرأة وكيف تذكر قال: "يلتقي الماءان فإذا علا ماء الرجل ماء المرأة أذكرت، وإذا علا ماء المرأة ماء الرجل أنثت"، قالوا: أخبرنا ما حرم إسرائيل على نفسه قال: "كان يشتكي عرق النسا فلم يجد شيئا يلائمه إلا ألبان كذا وكذا"، قال عبد الله قال أبي، قال بعضهم: يعني الإبل فحرم لحومها قالوا: صدقت؛ أخبرنا ما هذا الرعد قال: "ملك من ملائكة الله عز وجل موكل بالسحاب بيده أو في يده مخراق من نار يزجر به السحاب يسوقه حيث أمر الله"، قالوا: فما هذا الصوت الذي يسمع. قال: "صوته"، قالوا: صدقت، إنما بقيت واحدة وهي التي نبايعك إن أخبرتنا بها فإنه ليس من نبي إلا له ملك يأتيه بالخبر فأخبرنا من صاحبك، قال: "جبريل عليه السلام"، قالوا: جبريل ذاك الذي ينزل بالحرب والقتال والعذاب عدونا، لو قلت ميكائيل الذي ينزل بالرحمة والنبات والقطر لكان، فأنزل الله عز وجل {مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ} إلى آخر الآية،[30] "وقد حكى ابن جرير الإجماع أنها نزلت جوابا لليهود من بني إسرائيل إذ زعموا أن جبريل عدو لهم وأن ميكائيل ولي لهم.[31]

- قوله تعالى:﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ﴾ [البقرة:143]، عن أبي إسحاق عن البراء

أن النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي ﷺ قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل البيت رجال قتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:143].[32]

أن النبي ﷺ صلى إلى بيت المقدس ستة عشر شهراً، أو سبعة عشر شهراً، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أو صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن كان صلى معه فمر على أهل المسجد وهم راكعون، قال: أشهد بالله لقد صليت مع النبي ﷺ قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكان الذي مات على القبلة قبل البيت رجال قتلوا، فلم ندر ما نقول فيهم فأنزل الله ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [البقرة:143].[32] - قوله تعالى:﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة:187]، عن أبي إسحاق عن البراء، قال: كان أصحاب محمد ﷺ إذا كان الرجل صائماً فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي، وإن قيس بن صرمه الأنصاري كان صائماً فلما حضر الإفطار أتى امرأته، فقال لها أعندك طعام؟ قالت: لا ولكن أنطلق فأطلب لك، وكان يومه يعمل فغلبته عيناه، فقالت: خيبة لك، فلما انتصف النهار غشى عليه فذكر ذلك للنبي ﷺ فنزلت هذه الآية: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [البقرة:187] ففرحوا بها فرحا شديدا، ونزلت ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ﴾ [البقرة:187].[33]

- قوله تعالى: ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:189]، عن أبي إسحاق قال: سمعت البراء يقول نزلت هذه الآية فينا كانت الأنصار إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ولكن من ظهورها فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه فكأنه عير بذلك فنزلت ﴿وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا﴾ [البقرة:189].[34]

- قوله تعالى:﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:222]، عن أنس

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:222].[35]

أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يواكلوها، ولم يجامعوهن في البيوت فسأل أصحاب النبي ﷺ، فأنزل الله تعالى: ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ﴾ [البقرة:222].[35] - قوله تعالى:﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ﴾، إلى آخر السورة (البقرة: 285، 286): عن أبي هريرة قال لما نزلت على رسول الله ﷺ ﴿لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٢٨٤﴾ [البقرة:284]، قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله ﷺ فأتوا رسول الله ﷺ ثم بركوا على الركب فقالوا أي رسول الله كلفنا من الأعمال ما نطيق الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وقد أنزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها قال رسول الله ﷺ: «أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير»، قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير؛ فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم فأنزل الله في أثرها ﴿آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ٢٨٥﴾ [البقرة:285]، فلما فعلوا ذلك نسخها الله تعالى فأنزل: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا﴾ [البقرة:286]، قال نعم ﴿رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا﴾ [البقرة:286] قال نعم ﴿رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ﴾ [البقرة:286] قال نعم ﴿وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ﴾ [البقرة:286] قال نعم.[36]

Remove ads

فضائل سورة البقرة

الملخص

السياق

لقد روى أئمة الحديث في فضائل سورة البقرة أحاديث كثيرة وآثاراً عن الصحابة واسعة، ومن فضائلها ما هو خاص بآية الكرسي، ومنها ما هو خاص بخواتم السورة، ومنها ما هو في فضلها وفضل آل عمران، ومنها ما هو في فضل السبع الطوال،[37] ومن هذه الفضائل ما يلي:

روي عن النواس بن سمعان في صحيح مسلم رقم 1912:

| قال: سمعت رسول الله يقول: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ وَآلُ عِمْرَانَ». وَضَرَبَ لَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ -- ثَلاَثَةَ أَمْثَالٍ مَا نَسِيتُهُنَّ بَعْدُ قَالَ «كَأَنَّهُمَا غَمَامَتَانِ أَوْ ظُلَّتَانِ سَوْدَأوَانِ بَيْنَهُمَا شَرْقٌ أَوْ كَأَنَّهُمَا حِزْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ تُحَاجَّانِ عَنْ صَاحِبِهِمَا» |

- عن أَبي مسعود الاَنصارِيِ

قال: قال النبِي ﷺ: «الآيتان من آخرِ سورة البقرة من قرأَ بهِما في ليلة كفتاه».[38][39]

قال: قال النبِي ﷺ: «الآيتان من آخرِ سورة البقرة من قرأَ بهِما في ليلة كفتاه».[38][39] - وعن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال: «لا تجعلوا بيوتكم قبورا فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان».[40][41][42][43]

- وعن سهل بن سعد أن رسول الله ﷺ قال: «إنَ لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، وإن من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال».[44]

- وعن أبي أمامة قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «اقرأوا القرآن فإنه شافعٌ لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين (البقرة وآل عمران) فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان، أو كأنهما فَرَقان من طير صواف يحاجان عن أهلهما يوم القيامة، ثم قال: اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة».[45][46] ((الزهراوان: المنيرتان، الغيابة: ما أظلك من فوقك، الفَرَق: القطعة من الشيء، البطلة: السحرة)).

- وعَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّوَّاسَ بْنَ سَمْعَانَ الْكِلَابِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ، يَقُولُ: «يُؤْتَى بِالْقُرْآنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَهْلِهِ الَّذِينَ كَانُوا يَعْمَلُونَ بِهِ تَقْدُمُهُ سُورَةُ الْبَقَرَةِ، وَآلُ عِمْرَانَ»،[47] ومعنى هذا الحديث عند أهل العلم أنه يجيء ثواب قراءته، ففي هذا دلالة أنه يجيء ثواب العمل.[43]

- عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس

، قال: بينا جبريل عليه السلام جالس عند رسول الله ﷺ إذ سمع نقيضا من السماء فرفع رأسه ثم قال: «فتح باب من السماء لم يفتح قبله قط، فإذا ملك يقول: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ منها حرفا إلا أعطيته».[48][49]

، قال: بينا جبريل عليه السلام جالس عند رسول الله ﷺ إذ سمع نقيضا من السماء فرفع رأسه ثم قال: «فتح باب من السماء لم يفتح قبله قط، فإذا ملك يقول: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب، وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ منها حرفا إلا أعطيته».[48][49] - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَبَاحٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ، أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: «يَا أَبَا الْمُنْذِرِ أَتَدْرِي أَيُّ آيَةٍ مِنْ كِتَابِ اللهِ مَعَكَ أَعْظَمُ؟» قَالَ: قُلْتُ: {اللهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ}(البقرة: 255)، قَالَ: فَضَرَبَ فِي صَدْرِي، وَقَالَ: «وَاللهِ لِيَهْنِكَ الْعِلْمُ أَبَا الْمُنْذِرِ».[50]

وقال القرطبي في فضائل سورة البقرة: "وهذه السورة فضلها عظيم، وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، وذلك لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها.[51]

Remove ads

قصة البقرة

ورد ذكر القصة في سورة البقرة الآيات: 67-73. قال الله تعالى: ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ ٦٧ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ ٦٨ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْنُهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوْنُهَا تَسُرُّ النَّاظِرِينَ ٦٩ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ ٧٠ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لَا شِيَةَ فِيهَا قَالُوا الْآنَ جِئْتَ بِالْحَقِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ ٧١ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ ٧٢ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ٧٣﴾.

Remove ads

تنظيم سورة البقرة

يعرض الهيكل التنظيمي للسورة الثانية من القرآن (سورة البقرة) مثالاً على التنظيم الكياسي، وهو أسلوب شائع في القرآن الكريم. يُعرف التركيب الكياسي أيضًا باسم البنية الحلقية، حيث ترتب الموضوعات أو الأفكار في تسلسل عكسي متقابل (مثل: أ-ب-ج-د-ج'-ب'-أ') بهدف إبراز النقاط المركزية وتسليط الضوء على العلاقات بين العناصر المتقابلة. يخلق هذا النمط إحساسًا بالوحدة والترابط داخل السورة من خلال ربط المفاهيم ذات الصلة بطريقة انعكاسية.[52]

على سبيل المثال، تُظهر سورة البقرة نمطًا دائريًا واضحًا:

- أ: المؤمنون مقابل الكافرين؛ النبي يتحدى الكافرين أن يأتوا بسورة؛ الله يحيي ويميت ويبعث.

- ب: موسى يقدم الشريعة لبني إسرائيل؛ بني إسرائيل يترددون في ذبح البقرة.

- ج: إبراهيم يُختبر؛ الكعبة بُنيت على يد إبراهيم وإسماعيل؛ دعاء بأن تكون ذريتهما مسلمين لله.

- د: الكعبة هي القبلة الجديدة للصلاة؛ هذا اختبار للإيمان؛ التنافس في عمل الخير.

- ج': المسلمون سيُختبرون؛ تعليمات عن الحج إلى مكة؛ تحذير من عبادة آلهة الأجداد المتعددة.

- ب': النبي يقدم الشريعة للمسلمين؛ دعوة المسلمين للدخول في الإسلام بكل إخلاص.

- أ': تشجيع المؤمنين على الصراع ضد الكافرين؛ إبراهيم يتحدى الملك في قضية شروق الشمس؛ الله يحيي ويميت ويبعث.[53]

Remove ads

مقاصد السورة

إن من مقاصد سورة البقرة إعداد الأمة لعمارة الأرض والقيام بدين الله، وبيان أقسام الناس، وفيها أصول الإيمان وكليات الشريعة،[54] وقال البقاعي:"والمقصود من هذه السورة: إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليُتَّبَع في كل حال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب، ومجمعه: الِإيمان بالآخرة، ومداره: الإيمان بالبعث، الذي أعربت عنه قصة البقرة، التي مدارها الِإيمان بالغيب، فلذلك سميت بها السورة."[55]

خصائص سورة البقرة

- أنها أطول سورة في القرآن.[56]

- أن فيها آخر آية نزلت على رسول الله ﷺ وهي ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ﴾ [البقرة:281]، وعاش النبي ﷺ بعد نزولها سبعة أيام.[57]

- أن فيها أطول آية في القرآن (آية المداينة).

- أن فيها أعظم آية في القرآن (آية الكرسي).[58]

- أول سورة نزلت في المدينة بعد الهجرة النبوية.[59]

- إن أخذها بركة، وتركها حسرة، ولا تستطيعها البطلة.

- أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة، وفيها اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب.

- ومن خصائص سورة البقرة، أنها متعددة المواضيع، ومتشكِّلة الجوانب، وطويلة النصوص، ومتشعّبة في شتى ميادين الشريعة.[3]

- فيها خمسة عشر مثالاً، وأكثر من مئة حكم فقهي، وفيها آية الدين التي تشتمل على أربعة عشر حكماً.[57]

- فيها إشارة إلى وجوب المسارعة إلى تطبيق شرع الله، وعدم التلكؤ فيه كما حصل من يهود.

- انفرادها بذكر قصة ذبح البقرة التي أمر الله سبحانه وتعالى بني إسرائيل بذبحها.[2]

معرض الصور

- الخط الكوفي على البردي، النص: وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ۚ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. الأية 191

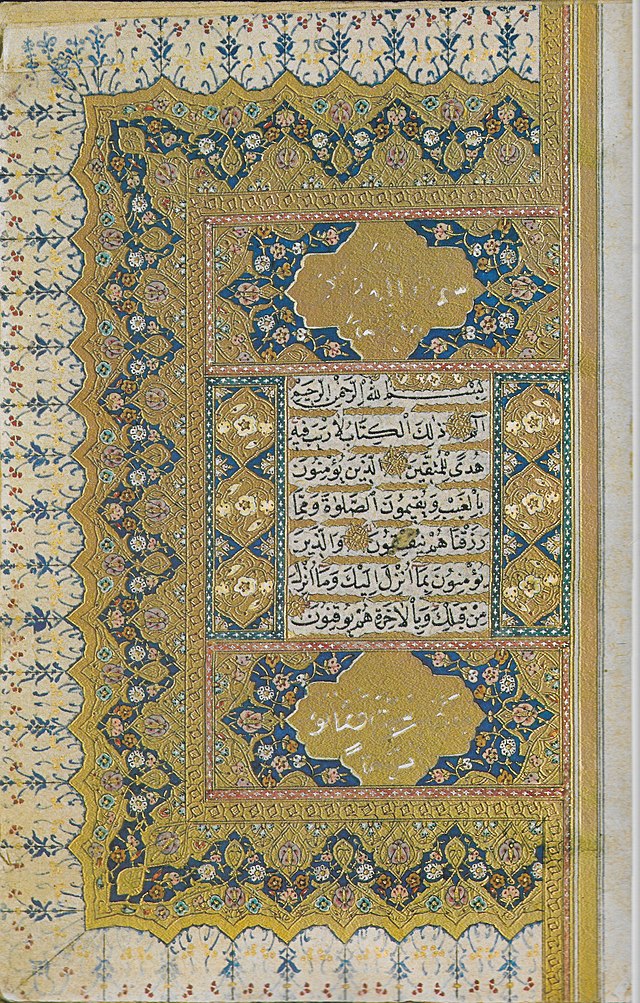

- آيات من سورة البقرة في أحد مصاحف مغول الهند. خُط في القرن السابع عشر الميلادي.

- آخر سورة البقرة - أحد مصاحف مغول الهند

- أول خمس آيات من سورة البقرة

Remove ads

المناسبة بين السورة وما قبلها وبعدها

الملخص

السياق

مناسبتها السورة لما قبلها

- هناك مناسبة ظاهرة بين السورتين، لأن سورة الفاتحة قد اشتملت على أحكام الألوهية والعبودية، وطلب الهداية إلى الصراط المستقيم اشتمالاً إجمالياً، فجاءت سورة البقرة ففصلت تلك المقاصد، ووضحت ما اشتملت عليه سورة الفاتحة من هدايات وتوجيهات.[60]

- افتتحت البقرة بقوله: ﴿الم ١ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ﴾ [البقرة:1–2]، فإنه إشارة إلى الصراط المستقيم في قوله تعالى في الفاتحة: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ٦﴾ [الفاتحة:6]، وفي قوله تعالى: {رب العالمين}، جاء تفصيله في قوله تعالى في سورة البقرة:﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١﴾ [البقرة:21].[24]

مناسبة السورة لما بعدها

وبين سورة (البقرة) وما بعدها أكثر من مناسبة، أهمها:

إن كلاً منهما بدئ بذكر الكتاب وحال الناس في الاهتداء به- فقد ذكر في الأولى من آمن به ومن لم يؤمن به والمذبذبين بين ذلك، وفي الثانية طائفة الزائغين الذين يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، وطائفة الراسخين في العلم الذين يؤمنون بمحكمه ومتشابهه، ويقولون كل من عند ربنا.[61]

لما ثبت بالبقرة أمر الكتاب في أنه هدى، وقامت به دعائم الإسلام الخمس؛ جاءت سورة آل عمران لإثبات الدعوة الجامعة في قوله سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ﴾ [البقرة:21]، فأثبت الوحدانيه له بإبطال إلهيه غيره بإثبات أن عيسى ![]() الذي كان يحيي الموتى عبده فغيره بطريق الأولى.[62]

الذي كان يحيي الموتى عبده فغيره بطريق الأولى.[62]

قصة عيسى ![]() ، وابتداء أمره من غير أب والاعتبار به، نظير الاعتبار بآدم

، وابتداء أمره من غير أب والاعتبار به، نظير الاعتبار بآدم ![]() في سورة البقرة، ولهذا أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران:59]، كما اتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوففم من تلك القصة.[63]

في سورة البقرة، ولهذا أشار قوله تعالى: ﴿إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ﴾ [آل عمران:59]، كما اتبعت قصة آدم بذكر بني إسرائيل لوقوففم من تلك القصة.[63]

لما ذكر في سورة البقرة أنّ الحج مشروع، وأمر بإتمامه بعد الشروع فيه، ذكر في سورة آل عمران أن الحج واجب، وفي آل عمران، كان خطاب النصارى، كخطاب اليهود في البقرة، أكثر من خطابهم في سواها.[64]

لما كان آخر البقرة في الحقيقة آية الكرسي وما بعدها إنما هو بيان، لأنها أوضحت أمر الدين بحيث لم يبقى وراءها مرمى لمتعنت، أو تعجب من حال من جادل في الإلهية أو استبعد شيئاً من القدرة، ولم ينظر فيما تضمنته هذه الآية من الأدلة مع وضوحه، أو إشارة إلى الاستدلال على البعث بأمر السنابل في قالب الإرشاد إلى ما ينفع في اليوم الذي نفى فيه نفع البيع والخلة والشفاعة من النفقات، وبيان بعض ما يتعلق بذلك، وتقرير أمر ملكه لما منه الإنفاق من السماوات والأرض، والإخبار بإيمان الرسول وأتباعه بذلك، وبأنهم لا يفرقون بين أحد من الرسل المشار إليهم في السورة، وبصدقهم في التضرع برفع الأثقال التي كانت على من قبلهم من بني إسرائيل وغيرهم، وبالنصرة على عامة الكافرين؛ لما كان ذلك على هذا الوجه؛ ناسب هذا الاختتام غايه المناسبة ابتداء سورة آل عمران بالذي وقع الإيمان به سبحانه وتعالى.[62]

إن في آخر كل منهما دعاء، إلا أن الدعاء في الأولى ينحو نحو طلب النصر على جاحدى الدعوة ومحاربى أهلها، ورفع التكليف بما لا يطاق، وهذا مما يناسب بداءة الدين، والدعاء في الثانية يرمى إلى قبول دعوة الدين وطلب الجزاء على ذلك في الآخرة.[61]

Remove ads

مقاصد السورة

- معظم مقاصد سورة البقرة تنقسم إلى قسمين:

- قسم يثبت سمو هذا الدين على ما سبقه وعلو هديه وأصول تطهيره للنفوس.

- وقسم يبين شرائع هذا الدين لأتباعه وإصلاح مجتمعهم.

- أنها ابتدئت بالرمز إلى تحدي العرب المعاندين تحدياً إجمالياً بحروف التهجي المفتتح بها، رمزاً يقتضي استشرافهم لما يرد بعده وانتظارهم لبيان مقصده، فأعقب بالتنويه بشأن القرآن فتحول الرمز إيماء إلى بعض المقصود من ذلك الرمز له أشد وقع على نفوسهم فتبقى في انتظار ما يتعقبه من صريح التعجيز الذي سيأتي بعد قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِنْ مِثْلِهِ﴾ [البقرة:23].[16]

- إقامة الدليل على أن الكتاب هدى ليتبع يفي كل ما قال، وأعظم ما يهدي إليه الإيمان بالغيب، ومجمعه الإيمان بالآخرة، فمداره الإيمان بالبعث الذي أعربت عنه قصة البقرة التي مجارها الإيمان بالغيب.[65]

- بيان أحوال الناس من الدعوة الإسلامية، وهم فرق ثلاث: فرقة المؤمنين، وفرقة الكافرين المشركين، وفرقة المنافقين، وهم أضر أعداء، وقد عني القرآن بأوصافهم وأحوالهم في ثلاث عشرة آية، وتذكير الطوائف الثلاث، بنعمة الخلق لعلهم بعتبرون، فيستمسكوا بالعروة الوثقى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ٢١﴾ [البقرة:21].[66]

- بيان أن مناط السعادة في الدنيا والآخرة هو اتباع الدين، وأصول الدين ثلاثة: هي الإيمان بالله ورسوله، والإيمان باليوم الآخر، والعمل الصالح. والولاية العامة يجب أن تكون لأهل الإيمان والاستقامة، لكن الإكراه على الدين ممنوع.[12]

- بيان عناية الله تعالى بذكر خلافة البشر في الأرض، إذ جعل أول خليفة فيها آدم

، وعناية القرآن بذكر قصص بني إسرائيل، وبيان قصة موسى

، وعناية القرآن بذكر قصص بني إسرائيل، وبيان قصة موسى  مع بني إسرائيل في شأن البقرة التي سميت السورة باسمها، وبيان قصص الرسل مع أممهم من بعد موسى، لبيان ما تحملوه في سبيل الدعوة إلى الله، والعناية بقصة إبراهيم وإسماعيل

مع بني إسرائيل في شأن البقرة التي سميت السورة باسمها، وبيان قصص الرسل مع أممهم من بعد موسى، لبيان ما تحملوه في سبيل الدعوة إلى الله، والعناية بقصة إبراهيم وإسماعيل  في بناء الكعبة بمكة؛ بيان ما أحل الله للمؤمنين، وما حرم عليهم في الأطعمة، ليقفوا عند حدود الله تعالى في مطاعمهم، بيان عبادة الصوم التي بها طهارة القلوب، وزكاة النفوس، ووضع حدَّاً للشقاق بين الزوجين والمحافظة على طهارة الأنساب، ببيان أحكام الطلاق، والعدة للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، والنهى عن الربا؛ لأنه من المعاملات التي لا تتفق مع المروءة الإسلامية، ولا الأخوة الدينية ولا مع النظام المالي الإسلامي، والأمر بتوثيق الديون وتسجيلها في وثائق، حتى لا تقع المشكلات في المعاملات المالية.[66]

في بناء الكعبة بمكة؛ بيان ما أحل الله للمؤمنين، وما حرم عليهم في الأطعمة، ليقفوا عند حدود الله تعالى في مطاعمهم، بيان عبادة الصوم التي بها طهارة القلوب، وزكاة النفوس، ووضع حدَّاً للشقاق بين الزوجين والمحافظة على طهارة الأنساب، ببيان أحكام الطلاق، والعدة للمطلقة، والمتوفى عنها زوجها، والنهى عن الربا؛ لأنه من المعاملات التي لا تتفق مع المروءة الإسلامية، ولا الأخوة الدينية ولا مع النظام المالي الإسلامي، والأمر بتوثيق الديون وتسجيلها في وثائق، حتى لا تقع المشكلات في المعاملات المالية.[66]

المحتوى العام للسورة

الملخص

السياق

احتوت هذه السورة على مواضيع عديدة، وفصول ومواقف ومشاهد متنوعة، منها الحجاجية ومنها التنديدية ومنها التشريعية ومنها التعليمية ومنها التذكيرية ومنها الإيمانية ومنها الكونية، وفيها قصة خلق آدم وسجود الملائكة وكفر إبليس، وسلسلة طويلة في بني إسرائيل ومواقفهم من الدعوة المحمدية وأخلاقهم وربط ذلك بتاريخهم القديم، وبعض صور من تاريخهم بعد موسى وإشارة إلى المنافقين وتآمر اليهود معهم ضد الدعوة، وفيها تشريعات في القبلة والوصية والصيام والقتال في سبيل الله والحج والحيض والأنكحة والطلاق وعدة الزوجة المتوفى عنها زوجها،[67] كما تضمنت الحديث عن الصدقات، والمسكرات، واليتامى، والمواريث، والبيوع والربا،[16] وكذلك الحديث عن حال قوم من بني إسرائيل، عندما طلبوا أن يكون لهم ذو سلطان ممكَّن منهم، فمكن الله لحاكم ذي سلطان، وهو طالوت،[68] كما تضمنت سورة البقرة آية عظيمة في العقيدة والأسرار الإلهية، وهي آية الكرسي، وكذلك تضمنت الآية التي حذرت من يوم القيامة الرهيب في آخر ما نزل من القرآن، وهي آية ﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ٢٨١﴾ [البقرة:281]، وتضمنت أطول آية في القرآن هي آية الدّين، التي أبانت أحكام الدّين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها، والرهان، ووجوب أداء الأمانة، وتحريم كتمان الشهادة، وختمت بالتذكير بالتوبة والإنابة إلى الله، وبالدعاء العظيم المشتمل على طلب اليسر والسماحة، ورفع الحرج والأغلال والآصار، وطلب النصرة على الكفار.[12]

وقد تخللتها عظات وتلقينات وتعليمات إيمانية وأخلاقية واجتماعية، وانطوى فيها صور عديدة من العهد المدني وظروف المسلمين فيه.[67]

الناسخ والمنسوخ في السورة

الملخص

السياق

قال ابن حزم عن الناسخ والمنسوخ في سورة البقرة: (فيها ستة وعشرون موضعاً)،[69] ومن أبرزها ما يلي:

الموضع الأول: قَوْله تَعَالَى ﴿وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ﴾ [البقرة:3]، اخْتلف أهل الْعلم فِي ذَلِك فَقَالَ طَائِفَة وهم الْأَكْثَرُونَ هِيَ الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة وَقَالَ مقَاتل ابْن حَيَّان وَجَمَاعَة هَذَا مَا فضل عَن الزَّكَاة نسخته الزَّكَاة الْمَفْرُوضَة وَقَالَ أَبُو جَعْفَر يزِيد بن الْقَعْقَاع نسخت الزَّكَاة المفروضه كل صَدَقَة فِي الْقُرْآن وَنسخ صِيَام شهر رَمَضَان كل صِيَام فِي الْقُرْآن وَنسخ ذَبِيحَة الْأَضْحَى كل ذبح.[70]

الموضع الثاني: قول الله عز وجل:﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ [البقرة:115]، قال قتادة: "كانوا يصلون نحو بيت المقدس ورسول الله ﷺ بمكة قبل الهجرة وبعدما هاجر رسول الله ﷺ صلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم وجهه الله تعالى نحو الكعبة البيت الحرام، وقال في آية أخرى ﴿فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾ [البقرة:144]، أي تلقاءه، ونسخت هذه ما كان قبلها من أمر القبلة.[71]

الموضع الثالث: قوله عز وجل:﴿وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ﴾ [البقرة:191]، فأمر الله عز وجل: نبيه ﷺ ألا يقاتلهم عند المسجد الحرام إلا أن يبدأوا فيه بقتال، وقال في آية أخرى:﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ﴾ [البقرة:217]، كان القتال فيه كبيراً، كما قال الله عز وجل: فنسخ هاتين الآيتين في براءة:﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ﴾ [التوبة:5]، فأمر الله بقتالهم في الحل والحرم وعلى كل حال.[72]

الموضع الرابع: قوله عز وجل:﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ﴾ [البقرة:180]، والخير المال، كأن يقال ألف فما فوق ذلك، فأمر أن يوصي لوالديه وأقربيه، ثم نسخ بعد ذلك في سورة النساء، فجعل للوالدين نصيباً معلوماً وألحق لكل ذي ميراث نصيبه منه وليست لهم وصية فصارت الوصية لمن لا يرث من قريب وغير قريب.[71]

الموضع الخامس: قوله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ٢٣٤﴾ [البقرة:234]، وقد أجمع العلماء على أن هذه الآية ناسخة لما بعدها من الاعتداد بالحول، وإن كانت متقدمة في التلاوة.[73]

الموضع السادس: قوله تعالى: ﴿وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ [البقرة:284]، قيل إنها منسوخة بقوله تعالى: ﴿لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ [البقرة:286]، والأصح أنها ليست منسوخة، فالآية الثانية بيان لها؛ فقد وقع في نفوس المؤمنين أنهم سيحاسبون على كل ما يخطر في ضمائرهم من سوء؛ كما يحاسبون على كل ما تبديه أنفسهم من شر، وإن لم يمكنهم دفعه؛ فبيّن الله تعالى في الآية الثانية أنه لا يحاسبهم إلا على ما يمكنهم دفعه من الخواطر؛ إذ على المؤمن أن يدفع وساوس الشيطان أولا بأول، ولا يسمح لها أن تتحول إلى إرادة ثم إلى عزم ثم إلى فعل؛ عملا بقوله تعالى: ﴿وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٠٠ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ ٢٠١﴾ [الأعراف:200–201].[74]

اللغة والبلاغة في السورة

الملخص

السياق

اللغة في سورة البقرة

سورة البقرة مليئة بالمفردات اللغوية، نوجز بعضاً منها مما ورد في قصة ذبح البقرة:

(الفارض): المسنّة لأنها فرضت سنّها أي قطعتها وبلغت آخرها، (البكر): الفتية الصغيرة، (العوان): النصف في السنّ والجمع عون بضم العين وسكون الواو وقال الكسائي. العوان: التي قد كان لها زوج ومنه قيل: حرب عوان.[75]

(تَسُرُّ): السّرور: لذّة في القلب عند حصول نفع أو توقّعه، أو رؤية لأمر يعجب، وقيل: السّرور والفرح والحبور والجذل نظائر، ويقابل السّرور الغمّ.

(ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ): أي تذلّلها للحرث، يقال في الدّوابّ: دابّة ذلول بيّنة الذّل بكسر الذال، وفي الناس يقال: رجل ذليل بيّن الذّل، بضم الذّال وقيل: الذّلول: الرّيّض الذي زالت صعوبته، والإثارة: الاستخراج والقلقلة من مكان إلى مكان.

(لا تَسْقِي الْحَرْثَ): أي لا يسنى بها لتسقي الزرع، أي ليست بناضحة تسقي الأرض المزروعة. (مُسَلَّمَةٌ): أي مخلّصة مبرأة من العيوب، يقال: سلّم له كذا سلاما وسلامة، أي خلص مثل اللّذاذ واللّذاذة.[76]

(لا شِيَةَ فِيها): (الشية) بكسر الشين: العلامة والمراد لا لمعة فيها من لون آخر سوى الصفرة.

(ادّارأتم): تدافعتم لأن المتخاصمين يدرأ بعضهم بعضا أي يدفعه ويزحمه والمعنى. اتهم بعضكم بعضا لطمس معالم الجريمة ودرء الشبهة عنه.[75]

البلاغة في سورة البقرة

تضمنت السورة الكريمة وجوهاً بلاغية كثيرة نوجز بعضاً مما ورد في قصة ذبح البقرة:

(إيجاز بالحذف): وذلك في قوله تعالى: {فَذَبَحُوها وَما كادُوا يَفْعَلُونَ}(البقرة: 71)، فيه إيجاز بالحذف، والتقدير: فطلبوا البقرة الجامعة للأوصاف المطلوبة ووجدوها، فلما اهتدوا إليها ذبحوها.

(جملة اعتراضية): وذلك في قوله تعالى: {وَاللَّهُ مُخْرِجٌ ما كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ}، فهي جملة اعتراضية بين قوله: {فَادَّارَأْتُمْ}، وقوله: {فَقُلْنا اضْرِبُوهُ}، وفائدة الاعتراض إشعار المخاطبين بأن الحقيقة ستنجلي حتماً.

(استعارة تصريحية وتشبيه مرسل): ففي قوله تعالى: {ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ}، استعارة تصريحية، وصف القلوب بالصلابة والغلظ، وأريد منه: نبوّها عن الاعتبار وعدم الاتعاظ. وفي قوله: {فَهِيَ كَالْحِجارَةِ} تشبيه مرسل مجمل، لأن أداة الشبه مذكورة، ووجه الشبه محذوف. (مجاز مرسل): وذلك في قوله تعالى: {لَما يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهارُ}، وهنا مجاز مرسل، أي ماء الأنهار من قبيل إطلاق المحل وإرادة الحال فيه.[12]

فن التكرير: ففي آيات قصة ذبح البقرة فن التكرير، وهو داخل في باب الاطناب كأنهم يكررون السؤال استكناهاً لحقيقة البقرة،».[75]

القراءات في السورة

الملخص

السياق

تُعد سورة البقرة من أكثر السور القرآنية شمولاَ في موضوع القراءات، وذلك بسبب طولها، ومن أبرز القراءات القرآنية في مطلع السورة ما يلي:

{ألم}: قرأ ابو جعفر بالسكت على كل حرف من حروفها الثلاثة، فيقرأ هكذا (أَلِفْ، لآَم، مِيم)، وكذا يقرأ في كل فواتح السور المبدوءة بالأحرف المقطعة بالكست على كل حرف منها،[77] والباقون لا يسكتون في ذلك ولا يفصلون والله الموفق.[78]

{الَّذين يُؤمنُونَ}: اخْتلفُوا فِي الْهَمْز من قَوْله {الَّذين يُؤمنُونَ}، كَانَ نَافِع وَابْن كثير وَعَاصِم وَابْن عَامر وَحَمْزَة وَالْكسَائِيّ يهمزون {يُؤمنُونَ} وَمَا أشبه ذَلِك، إِلَّا أَن حَمْزَة كَانَ يسْتَحبّ ترك الْهَمْز فِي الْقُرْآن كُله إِذا أَرَادَ أَن يقف، وَالْبَاقُونَ يقفون بِالْهَمْز كَمَا يصلونَ، وروى ورش عَن نَافِع ترك الْهَمْز السَّاكِن فِي مثل {يُؤمنُونَ} وَمَا أشبه ذَلِك.[79]

{وَما يخادعون إلا أنفسهم}: قرأ قَرَأَ نَافِع وَابْن كثير وَأَبُو عَمْرو {وَمَا يخدعون إِلَّا أنفسهم} بِالْألف، وَاحْتج أَبُو عَمْرو بِأَن قَالَ إِن الرجل يُخَادع نَفسه وَلَا يخدعها، قَالَ الْأَصْمَعِي: لَيْسَ أحد يخدع نَفسه إِنَّمَا يخادعها. وَقَرَأَ أهل الشَّام والكوفة {وَمَا يخدعون} بِغَيْر ألف وحجتهم فِي ذَلِك أَن الله أخبر عَن هَؤُلَاءِ الْمُنَافِقين أَنهم يخادعون الله وَالَّذين آمنُوا بقَوْلهمْ: {آمنا بِاللَّه وباليوم الآخر} فَأثْبت لَهُم مخادعتهم الله وَالْمُؤمنِينَ.[80]

الفوائد الفقهية في السورة

اشتملت سورة البقرة على فوائد فقهية كثيرة، فقد احتوت على أحكام كثيرة ومتنوعة، فمنها ما يتعلق بأحكام السحر، ومنها ما يتعلق بأحكام الأسرة، وكذلك أحكام الإنفاق والجهاد والصيام والحج والمعاملات وغيرها.[81]

قال القرطبي: هذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها: فسطاط القرآن، وذلك لعظمها وبهائها، وكثرة أحكامها ومواعظها. وتعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في اثنتي عشرة سنة.[51]

وقال ابن العربي: سمعت بعض أشياخي يقول: فيها ألف أمر، وألف نهي، وألف حكم، وألف خبر، ولعظيم فقهها أقام عبد الله بن عمر ثماني سنين في تعلمها.[82]

المؤلفات في السورة

- فضائل سورة البقرة وخواصها –دراسة حديثية تحليلية-، المؤلف: سيد عبد الماجد الغوري، الناشر: دار ابن كثير، الطبعة الأولى، 1445هـ - 2024م.

- محور الوحدة الموضوعية لسورة البقرة –دراسة في مقاصد السور-، د. حسن بن علي عمر الزومي، مجلة جامعة المدينة العالمية، العدد الثالث عشر، يوليو 2015م.

- الترغيب والترهيب في سورة البقرة –دراسة تداولية-، د. الشيخ محمد خالد الصادق، حولية كلية اللغة العربية بإيتاي البارود، العدد الثالث والثلاثون.

- السجع في سورة البقرة –دراسة تحليلية بلاغية-، للباحثة: واحدة فطرية، رسالة ماجستير في شعبة اللغة العربية وآدابها بكلية العلوم الإنسانية والثقافة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 2011م.

- استعمال (إذا) في سورة البقرة –دراسة تحليلية نحوية-، للباحث: سانتي مولياني، رسالة ماجستير في التربية الإسلامية كلية، قسم اللغة العربية بكلية التربية، جامعة علاء الدين الإسلامية الحكومية مكاسر، 2019م.

- أغراض الأمثال في سورة البقرة –دراسة وصفية تحليلية بلاغية-، للباحث: هادي سوتريسنو، رسالة ماجستير بشعبة اللغة العربية –كلية العلوم الإنسانية والثقافة-، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج، 2010م.

- تربية المجتمع المسلم (دراسة تطبيقية في آيات من سورة البقرة)، د. عبد الرحمن بن عبيد الرفدي، مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا، الجزء الثاني، العدد السابع والثلاثون، سنة 2022م.

- نظرة جديدة إلى الموضوع الرئيسس لسورة البقرة، د. محمد خاقاني أصفهاني، داوود زرين بور، مجلة التراث العلمي العربي، العدد الثاني، 2015م.

- الناسخ والمنسوخ في آيات العبادات والنكاح في سورة البقرة في ضوء تفسير فتح القدير، نوال سعيد مبارك باوادي، مجلة العلوم الإسلامية الدولية، المجلد الثامن، العدد 2، 2024م.

- أسباب النزول وأثرها في تفسير القرآن –دراسة تطبيقية على سورة البقرة-، د. الحسن بن خلوي بن حسن الموكلي، حولية كلية المعلمين في أبها، العدد الثامن، عام 1426هـ.

- التناسب في سورة البقرة، طارق مصطفى محمد حميدة، رسالة ماجستير بجامعة القدس، برنامج الدراسات الإسلامية المعاصرة، سنة 2007م.

- الاستلزام الحواري في سورة البقرة في القرآن الكريم –دراسة وصفية تحليلية تداولية-، للباحثة: حجر نورما وحيدة، رسالة ماجستير بقسم اللغة العربية كلية العلوم الإنسانية والثقافة بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية، مالانج.

انظر أيضاً

المراجع

وصلات خارجية

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads