أفضل الأسئلة

الجدول الزمني

الدردشة

السياق

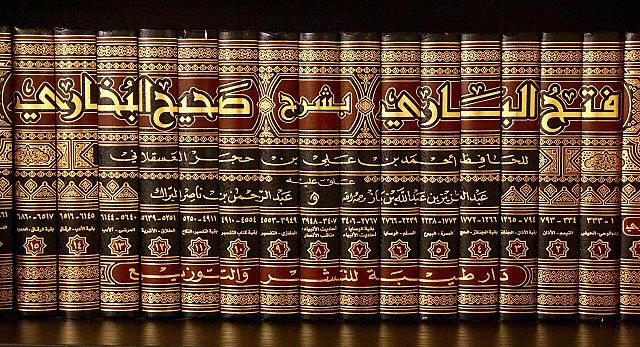

صحيح البخاري

أهم كتاب حديث عند المسلمين السنة من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

Remove ads

«الجامِعُ المُسنَد الصَّحيحُ المُختصَر من أُمور رسولِ الله صلَّى الله عليه وسلَّم وسُنَنِه وأيَّامِه»، الشهير باسم «صَحيح البُخاري» هو أبرز كتب الحديث النبوي عند المسلمين من أهل السنَّة والجماعة، صنَّفه الإمام محمد بن إسماعيل البُخاري واستغرق في تحريره ستة عشر عامًا،[2] وانتقى أحاديثه من ست مئة ألف حديث جمعها.[3] ويحتلُّ الكتاب مكانة متقدِّمة عند أهل السنَّة فهو أحد الكتب الستَّة التي تُعَد من أمَّات مصادر الحديث عندهم، وهو أوَّل كتاب مصنَّف في الحديث الصَّحيح المجرَّد،[4] وهو عندهم أصحُّ كتاب بعد القرآن الكريم،(1)[5][6] وأحد كتب الجوامع التي حوت جميع أبواب الحديث من العقائد والأحكام والتفسير والتاريخ والزهد والآداب وغيرها.[7]

اكتسب الكتاب شهرةً واسعة في حياة الإمام البخاري، فرُوي أنه سمعه منه أكثر من سبعين ألفًا،[8] وامتدَّت شهرته إلى زمننا هذا، ولاقى قبولًا فائقًا من العلماء، فألِّفت عنه الكتب الكثيرة؛ من شروح ومختصرات وتعليقات ومستدركات ومستخرَجات وغيرها، حتى نقل بعض المؤرِّخين أن عدد شروحه وحدَها بلغ أكثر من اثنين وثمانين شرحًا.[9]

Remove ads

مؤلفه

الملخص

السياق

هو أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بَرْدِزبَه(2) الجعفي البخاري. من أهم علماء الحديث وعلوم الرجال والجرح والتعديل والعلل[10] عند أهل السنة والجماعة، وأحد كبار الحفّاظ(3) الفقهاء[11] ولد في بخارى ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال سنة 194 هـ،[12][13] الموافق 20 يوليو 810 م. وتربّى في بيت علم حيث كان أبوه من العلماء المحدّثين الراحلين في طلب الحديث،[14] وتوفّي والإمام البخاري صغير فنشأ البخاري يتيماً في حجر أمه،[15][16] وطلب العلم منذ صغره فدخل الكتّاب صبيّاً وأخذ في حفظ القرآن الكريم[17] وأمهات الكتب المعروفة في زمانه، حتى إذا بلغ العاشرة من عمره، بدأ في حفظ الحديث، والاختلاف إلى الشيوخ والعلماء، وملازمة حلقات الدروس،[18] ثم حفظ كتب عبد الله بن المبارك ووكيع بن الجراح وهو ابن ست عشرة.[19] رحل في أرجاء العالم الإسلامي رحلة طويلة للقاء الشيوخ وطلب الحديث فزار أكثر البلدان والأمصار الإسلامية في ذلك الزمان للسماع من علمائها فسمع من قرابة ألف شيخ،[20] وجمع حوالي ستمائة ألف حديث.[3]

اشتهر شهرة واسعة وأقرّ له أقرانه وشيوخه ومن جاء بعده من العلماء بالتقدّم والإمامة في الحديث وعلومه،[21] حتّى لقّب بأمير المؤمنين في الحديث.(4)[22][23] تتلمذ على البخاري كثير من كبار أئمة الحديث كمسلم بن الحجاج وابن خزيمة والترمذي وغيرهم وسمع واستفاد منه عدد كبير جداً من طلّاب العلم والرواة والمحدّثين. له مصنّفات عديدة بالإضافة إلى الجامع الصحيح وأشهرها التاريخ الكبير، والأدب المفرد، ورفع اليدين في الصلاة، والقراءة خلف الإمام وغيرها. امتُحن أواخر حياته وتُعصّب عليه حتى أُخرج من نيسابور وبخارى فنزل إحدى قرى سمرقند فمرض وتوفِّيَ بها ليلة عيد الفطر السبت غرة شوال 256هـ[24] الموافق 1 سبتمبر 870م.

Remove ads

عنوانه ومنهجه

الملخص

السياق

اسم الكتاب

لم يقع خلاف بين العلماء أن الاسم الكامل للكتاب هو «الجامع المسند الصحيح المختصر من أُمور رسول الله صلى الله عليه وسلّم وسننه وأيامه» وأن هذا الاسم هو ما سمّاه به البخاريّ نفسه. ذكر ذلك عدد من العلماء ومنهم ابن خير الإشبيلي[25] وابن الصلاح[26] والقاضي عياض[27] والنووي[28] وابن الملقن[29] وغيرهم. وكان البخاري يذكر الكتاب أحياناً باختصار فيسمّيه: «الصحيح»[30] أو «الجامع الصحيح»[31] وسمّاه بذلك عدد من العلماء منهم ابن الأثير[32] وابن نقطة[33] والحاكم النيسابوري[34] والصفدي[35] والذهبي[36] وابن ماكولا[37] وأبو الوليد الباجي[38] وغيرهم. وقد عُرف الكتاب قديماً وحديثاً على ألسنة الناس والعلماء بِاْسم «صحيح البخاري» وأصبح هذا الاختصار معهوداً معزواً إلى الإمام البخاري للشهرة الواسعة للكتاب ومصنّفه.

نسبته للمصنّف

لم يرد شكّ عند العلماء والمؤرخين في نسبة كتاب الجامع الصحيح لمصنّفه الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، حيث ثبت ذلك من عدّة وجوه منها أن جمعاً غفيراً من الناس وصل عددهم لعشرات الآلاف سمعوا الكتاب من البخاري نفسه، فروى الخطيب البغدادي عن محمد بن يوسف الفربري أحد أكبر تلاميذ البخاري أنه قال: «سمع الصحيح من البخاري معي نحوٌ من سبعين ألفاً.»[8] وروي أن عدد من سمع منه كتابه الصحيح بلغ تسعين ألفاً.[39] وحدّث تلاميذ البخاري بالكتاب ونقلوه عنه واتصلت رواية الكتاب سماعاً وقراءةً ونَسخاً بالأسانيد المتّصلة منذ زمن البخاري إلى الزمن المعاصر فتواترت نسبة الكتاب لمصنّفه. بالإضافة إلى عدد من الأمور التي تُثبت صحّة نسبة الكتاب لمصنّفه، منها:

- استفاضة ذكره بين العلماء المختصين بهذا الشأن قديماً وحديثاً.

- عزو الكتاب إلى مصنّفه في جميع المخطوطات الموجودة للكتاب.

- وجود أسانيد رواة الكتاب إلى المؤلف وإثباتها على النسخ الخطية.

- النقل والاستفادة من الكتاب ونسبة الكتاب لمؤلفه عند علماء الإسلام الذين عاصروه وجاؤوا بعده وصنفوا الكتب في هذا العلم.

سبب تصنيفه

ذكر المؤرخون أن الباعث للبخاري لتصنيف الكتاب أنه كان يوماً في مجلس عند إسحاق بن راهويه فقال إسحاق: «لو جمعتم كتابا مختصراً لصحيح سنة النبي ﷺ.» فوقع هذا القول في قلب البخاري فأخذ في جمع الكتاب،[40][41] ورُوي عن البخاري أنه قال: «رأيت النبيّ ﷺ، كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذبّ عنه، فسألت بعض المعبرين فقال: إنك تذبّ عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج الصحيح».[42] فرجّح بعض العلماء أن طلب إسحاق بن راهويه كان أولاً ثم جاءه المنام فأكّد ذلك عزم البخاري على تصنيف الكتاب.[43]

مدّة تصنيفه

اشتغل البخاري في تصنيف الكتاب وجمعه وترتيبه وتنقيحه مدةً طويلة، ذكر البخاري أنها بلغت ستة عشر عاماً،[30] وذلك خلال رِحْلاته العلمية الواسعة إلى الأقاليم الإسلامية، فكان يرحل لطلب الحديث ثم يعود لإكمال ما بدأ من التصنيف ممّا سمعه وصح لديه وتجمع عنده من الحديث الصحيح.[44] وقد ابتدأ تصنيفه في المسجد الحرام، قال البخاري: «صنفت كتابي هذا في المسجد الحرام وما أدخلت فيه حديثاً حتى استخرت الله تعالى وصليت ركعتين وتيقنت صحته»[45] وجمع تراجمه في المسجد النبوي، قال أبو أحمد بن عدي الجرجاني: «سمعت عبد القدوس بن همام يقول: سمعت عدّة من المشايخ يقولون: حوّل محمد بن إسماعيل البخاري تراجم جامعه بين قبر النبي ﷺ ومنبره، وكان يصلي لكل ترجمة ركعتين.»[46] وأكمله وبيّضه في بخارى.[47] وقد حَرَص البخاري على الدقّة والتثبّت في إخراج الكتاب فأعاد النظر فيه عدّة مرات وتعاهده بالتهذيب والتنقيح،[44] ولم يكد يتم تصنيفه حتى عرضه على شيوخه وأساتذته ليعرف رأيهم فيه، ومنهم علي بن المديني، ويحيى بن معين، وأحمد بن حنبل، فاستحسنوه وشهدوا له بالصحة. قال العقيلي: «لما ألّف البخاري كتابه الصحيح عرضه على بن المديني ويحيى بن معين وأحمد بن حنبل وغيرهم فامتحنوه، وكلهم قال كتابك صحيح الا أربعة أحاديث.» قال العقيلي: «والقول فيها قول البخاري وهي صحيحة.»[48]

فقه البخاري في صحيحه

قصد البخاري في صحيحه إلى إبراز فقه الحديث الصحيح واستنباط الفوائد منه، وجعل الفوائد المستنبطة تراجم للكتاب - أي عناوين له - فيذكر متن الحديث بغير سند وقد يحذف من أول الإسناد واحد فأكثر، وهذان النوعان يعرفان بالتعليق[49][50]، وقد يكرر الحديث في مواضع كثيرة من كتابه يشير في كل منها إلى فائدة تستنبط من الحديث، وذكر في تراجم الأبواب الكثير من الآيات والأحاديث وفتاوى الصحابة والتابعين، ليبين بها فقه الباب والاستدلال له[50]، حتى اشتهر أن «فقه البخاري في تراجمه»[51]، وروي عن أبي الأزهر قال:[52]«كان بسمرقند أربعمائة ممن يطلبون الحديث فاجتمعوا سبعة أيام وأحبوا مغالطة البخاري فأدخلوا إسناد الشام في إسناد العراق وإسناد اليمن في إسناد الحرمين فما تعلقوا منه بسقطة لا في الإسناد ولا في المتن.»

عدد أحاديث صحيح البخاري

- قول ابن الصلاح والنووي: أن عدد أحاديثه (7275) حديثاً، وبدون المكرر أربعة آلاف.[53][54]

- قول ابن حجر: إنه بالمكرر سوى المعلقات والمتابعات (7397) حديثاً، والخالص من ذلك بلا تكرار (2602) حديثاً، وإذا أضيف إلى ذلك المتون المعلقة المرفوعة وهي (159) حديثاً فمجموع ذلك (2761)، وعدد أحاديثه بالمكرر والتعليقات والمتابعات واختلاف الروايات (9082) حديثاً، وهذا غير ما فيه من الموقوف على الصحابة والتابعين.[55]

- عدد الأحاديث المعلقة (1341)، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا (159) حديثاً معلقاً.[56]

رواة الجامع الصحيح عن البخاري

من الذين رَوَوْا كتاب الجامع الصحيح عن البخاري:[57]

- الفربري محمد بن يوسف بن مطر، وهي أهم الروايات[58]، وروى عن الفربري كلٌّ من:

- إبراهيم بن أحمد المستمليّ.[59]

- عبد الله بن أحمد بن حمُّويه بن يوسف بن أعين، الحمُّويي.[60]

- محمد بن مكي بن محمد بن مكي بن زُراع الكشميهني.[61]

- محمد بن عمر بن شَبُّويه الشَّبّويُّ، المروزيُّ.[62]

- ابن السكن: أبو علي سعيد بن عثمان الحافظ.[63]

- محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد المروزي.[64]

- محمد بن محمد بن يوسف بن مكي، الجرجاني[65]

- إبراهيم بن معقل النسفي.[66]

- حماد بن شاكر.[67]

- أبو طلحة منصور البزدوي.[68]

- الحسين بن إسماعيل المحاملي[69]

- أما رواية أبو ذر عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد الرحمن الهروي، فرواها عن المستمليّ، والحمُّويي، والكشميهني.[57]

- وأما رواية أبو محمد عبد الله بن إبراهيم الأصيلي، فرواها عن الفربري، والجرجاني.[57]

منهج البخاري في صحيحه

شرط البخاري

لم يصرح البخاري بشرط قَبول الحديث في صحيحه،[70] ولكن استنبط المحدثون شرطه من كتابه، فقال أبو بكر الحازمي:[70]

| إن شرط البخاري أن يخرج ما اتصل إسناده بالثقات المتقنين الملازمين لمن أخذوا عنه ملازمة طويلة سفراً وحضراً، وإنه قد يخرج أحياناً ما يعتمده عن أعيان الطبقة التي تلي هذه في الإتقان والملازمة لمن رَوَوْا عنه فلم يلازموه إلا ملازمة يسيرة |

وقال ابن الجوزي:[70]

| اشترط البخاري ومسلم الثقة والاشتهار. قال: وقد تركا أشياء تركها قريب وأشياء لا وجه لتركها، فمما تركه البخاري الراوية عن حماد بن سلمة مع علمه بثقته لأنه قيل إنه كان له ربيب يدخل في حديثه ما ليس منه، وترك الراوية عن سهيل بن أبي صالح لأنه قد تكلم في سماعه من أبيه وقيل صحيفة |

منهجه في تكرار الحديث

- يكرر الأحاديث ويقطعها:[71]

- لفائدة إسنادية أو متنية.

- أو يكون الحديث عن صحابي فيعيده عن صحابي آخر.

- أو أن يسوقه بالعنعنة ثم يعيده بالتصريح بالسماع، قال ابن حجر[72] قال الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي فيما رويناه عنه في جزء سماه جواب المتعنت: «اعلم أن البخاري رحمه الله كان يذكر الحديث في كتابه في مواضع ويستدل به في كل باب بإسناد آخر ويستخرج طريق واحدة فيتصرف حينئذ فيه، فيورده في موضع موصولاً وفي موضع معلقاً ويورده تارة تامّاً وتارة مقتصراً على طرفه الذي يحتاج إليه في ذلك الباب، فإن كان المتن مشتملاً على جمل متعددة لا تعلق لإحداها بالأخرى فإنه منه بحسن استنباطه وغزارة فقهه معنىً يقتضيه الباب الذي أخرجه فيه وقلما يورد حديثاً في موضعين بإسناد واحد ولفظ واحد وإنما يورده من طريق أخرى لمعان نذكرها والله أعلم بمراده منها فمنها أنه يخرج الحديث عن صحابي ثم يورده عن صحابي آخر والمقصود منه أن يخرج الحديث عن حد الغرابة وكذلك يفعل في أهل الطبقة الثانية والثالثة وهلم جرّاً إلى مشايخه فيعتقد من يرى ذلك من غير أهل الصنعة أنه تكرار وليس كذلك لاشتماله على فائدة زائدة.»

منهجه في تراجم الأبواب

- ظاهرة: وهي أن تكون دالة بالمطابقة لما يورد في مضمونها، وقد تكون بلفظ المترجم له أو بعضه أو بمعناه.

- خفية: وهي التي لا تدرك مطابقتها لمضمون الباب إلا بالنظر الفاحص والتفكير الدقيق، وهذا الموضع هو معظم ما يشكل من تراجم هذا الكتاب، ولهذا اشتهر من قول جمع من الفضلاء فقه البخاري في تراجمه وأكثر ما يفعل البخاري ذلك إذا لم يجد حديثاً على شرطه في الباب ظاهر المعنى في المقصد الذي ترجم به ويستنبط الفقه منه، وقد يفعل ذلك لغرض شحذ الأذهان في إظهار مضمره واستخراج خبيئة، وكثيراً ما يفعل ذلك أي هذا الأخير حيث يذكر الحديث المفسر لذلك في موضع آخر متقدماً أو متأخراً، فكأنه يحيل عليه ويومئ بالرمز والإشارة إليه.

- تنوع تراجم البخاري: قال صديق حسن خان:[75] «وجملة تراجم أبوابه تنقسم أقساماً؛ منها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه ويذكر في الباب حديثاً شاهداً على شرطه، ومنها أنه يترجم بحديث مرفوع ليس على شرطه لمسألة استنبطها من الحديث بنحو من الاستنباط من نصه أو إشارته أو عمومه أو إيمائه أو فحواه، ومنها أنه يترجم بمذهب ذهب إليه ذاهبٌ قبله، ويذكر في الباب ما يدل عليه بنحو من الدلالة لو يكون له شاهداً في الجملة من غير قطعٍ بترجيح ذلك المذهب فيقول: باب من قال كذا. ومنها أنه يترجم بمسألة اختلفت فيها الأحاديث، فيأتي بتلك الأحاديث على اختلافها، ليقرب إلى الفقيه من بعده أمرها، مثاله: باب خروج النساء إلى البراز. جمع فيه حديثين مختلفين، ومنها أنه قد تتعارض الأدلة، ويكون عند البخاري وجه تطبيق بينها، يحمل كل واحد على محمل فيترجم بذلك المحمل، إشارة إلى التطبيق، مثاله: باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وما يحذر من الإصرار على النفاق والعصيان. ذكر فيه حديث: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر". ومنها أنه قد يجع في الباب أحاديث كثيرة كل واحد منها يدل على الترجمة، ثم يظهر له في حديث واحد فائدة أخرى سوى الفائدة المترجم عليها، فيعلم ذلك الحديث بعلامة الباب، وليس غرضه أن الباب الأول قد انقضى بما فيه وجاء الباب الآخر برأسه، ولكن قوله: "باب" هنالك بمنزلة ما يكتب أهل العلم على الفائدة المهمة لفظ: تنبيه أو لفظ فائدة أو لفظ قف، ومنها أنه قد يكتب لفظ: باب مكان قول المحدثين: وبهذا الإسناد، وذلك حيث جاء حديثان بإسناد واحد، كما يكتب حيث جاء حديث واحد بإسنادين، مثاله: باب ذكر الملائكة؛ أطال فيها الكلام حتى أخرج حديث:" الملائكة يتعاقبون ملائكة بالليل وملائكة بالنهار" برواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، ثم كتب: باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماء آمين " ثم أخرج حديث:" إن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة"، ومنه أنه يذهب في كثير من التراجم إلى طريقة أهل السير في استنباطهم خصوصيات الوقائع والأحوال من إشارات طرق الحديث، وربما يتعجب الفقيه لعدم ممارسة هذا الفن، لكن أهل السير لهم اعتناء شديد بمعرفة تلك الخصوصيات.»

مُعلقات البخاري

الحديث المعلق هو ما حذف من بداية إسناده راوٍ واحد فأكثر،[76] مثل أن يحذف جميع الإسناد إلا الصحابي، أو التابعي على سبيل الاختصار ليستشهد بالحديث، وقد أورد البخاري المُعلقات في عناوين الأبواب على سبيل الاستشهاد، وهي ليست جزءاً من أحاديث صحيح البخاري لأنها ليست مُسندة بل إن البخاري قد أورد بعضها بصيغة التمريض، والمُعلقات في البخاري قسمان:

- ما هو موصول في موضع آخر، يعني أنه ورد في صحيح البخاري في موضع آخر بإسناده كاملاً، وإنما يُورده حتى يُكرره مختصراً في الإسناد خشية التطويل.

- ما هو معلق وليس موصولاً في موضع آخر، وإما أن يكون بصيغة الجزم، وإما أن يكون بصيغة التمريض.[77]

تصل معلقات البخاري إلى 1341 حديثاً معلقاً، وأكثرها مكرر مخرج في الكتاب أصول متونه، وليس فيه من المتون التي لم تخرج في الكتاب ولو من طريق أخرى إلا 159 حديثاً معلقاً،[56] وقد قام ابن حجر العسقلاني بوصل أسانيد معلقات البخاري وإثبات صحتها في كتابه «تغليق التعليق».[78] يقول جلال الدين السيوطي:[79] «وأكثر ما في البخاري من ذلك موصول في موضع آخر من كتابه، وإنما أورده معلقاً اختصاراً ومجانبة للتكرار»، وقد رأى فؤاد سزكين أن المعلقات تعتبر بداية انهيار الإسناد في علم الحديث، وأن ذلك يعد نقصاً في الكتاب، بينما رد آخرون بأن المعلقات لم يبدأها البخاري ولكنها كان مُستخدمة من قبل مثل قول الشافعي: قال نافع، أو قال ابن عمر، أو قال النبي.[77]

Remove ads

مكانته والاهتمام به

الملخص

السياق

مكانته

بالرغم من كثرة كتب الحديث عند أهل السنة والجماعة، إلا أن العلماء اعتبروه أصح الكتب المصنفة في الحديث، وثاني أصحّ الكتب على الإطلاق بعد القرآن الكريم، وقد ذكر ذلك العديد من العلماء ونقل بعضهم إجماع الأمة على ذلك:

- قال الذهبي:[80]«وأما جامع البخاري الصحيح، فأجل كتب الإسلام، وأفضلها بعد كتاب الله تعالى»

- يقول النووي:[81]«أول مصنّف في الصحيح المجرّد، صحيح البخاري، ثم صحيح مسلم. وهما أصح الكتب بعد القرآن. والبخاري أصحّهما، وأكثرهما فوائد. وقيل: مسلم أصح، والصواب الأول»

- ويقول النووي أيضاً:[82]«اتفق العلماء ـ رحمهم الله ـ على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان، البخاري ومسلم، وتلقتهما الأمة بالقبول»

- وقال السخاوي:[83]«صحيح البخاري وصحيح مسلم أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى»

- قال ابن الصلاح:[84]«وكتاباهما (البخاري ومسلم) أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز»

- وقال إمام الحرمين الجويني: «لو حلف إنسان بطلاق امرأته: أن ما في الصحيحين مما حكما بصحته من قول النبي ﷺ لما ألزمته الطلاق، لإجماع علماء المسلمين على صحته».[6]

- وقال ابن تيمية:[85]«فإن الذي اتفق عليه أهل العلم أنه ليس بعد القرآن كتاب أصح من كتاب البخاري ومسلم»

- وقال ابن حجر العسقلاني:[86]«وكتاباهما (البخاري ومسلم)أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز.»

- وقال صديق حسن خان:[87]«إن السلف والخلف جميعاً قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم»

- وقال الألباني:[88]«والصحيحان هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى باتفاق علماء المسلمين من المحدثين وغيرهم»

- وقال الشيخ عبد المحسن العباد:[89]«ويتّفقان (صحيحا البخاري ومسلم) في أن العلماء تلقوهما بالقبول واعتبروهما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز»

- نقل عن أبي زيد المروزي أنه قال:[90]«كنت نائماً بين الركن والمقام، فرأيت النبي ﷺ في المنام، فقال لي: يا أبا زيد، إلى متى تدرس كتاب الشافعي، ولا تدرس كتابي؟ فقلت: يا رسول الله. وما كتابك؟ قال: جامع محمد بن إسماعيل»

- قال ابن عامر الجرجاني:[91]

صحيح البخاري لو أنصفوه

لما خط إلا بماء الذهب

هو الفرق بين الهدى والعمى

هو السد بين الفتى والعطب

أسانيد مثل نجوم السماء

أمام متون كمثل الشهب

به قام ميزان دين الرسول

ودان به العجم بعد العرب

حجاب من النار لا شك فيه

تميز بين الرضا والغضب بئ

وستر رقيق إلى المصطفى

ونص مبين لكشف الريب

فيا عالما أجمع العالمون

على فضل رتبته في الريب

سبقت الأئمة فيما جمعت

وفزت على رغمهم بالقصب

نفيت الضعيف من الناقلين

ومن كان متهما بالكذب

وأبرزت في حسن ترتيبه

وتبويبه عجبا للعجب

فأعطاك مولاك ما تشتهيه

وأجزل حظك فيما وهب

المآخذ على الكتاب

أخذ بعض العلماء بعض المآخذ على الكتاب، منها ما قال النووي فقال: «قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيها ونزلت عن درجة ما التزماه»[92] وعقّب ابن حجر العسقلاني: «ينبغي لكل منصف أن يعلم أن هذه الأحاديث وإن كان أكثرها لا يقدح في أصل موضوع الكتاب فإن جميعها وارد من جهة أخرى. وهي ما ادعاه الإمام أبو عمرو بن الصلاح وغيره من الإجماع على تلقي هذا الكتاب بالقبول والتسليم لصحة جميع ما فيه. فإن هذه المواضع متنازع في صحتها فلم يحصل لها من التلقي ما حصل لمعظم الكتاب. وقد تعرض لذلك ابن الصلاح في قوله: إلا مواضع يسيرة انتقدها عليه الدارقطني وغيره»[93]، وقال ابن تيمية: «جمهور ما صححاه كان قبلهما عند أئمة الحديث صحيحاً متلقّىً بالقَبول، وكذلك في عصرهما وكذلك بعدهما قد نظر أئمة هذا الفن في كتابيهما، ووافقوهما على تصحيح ما صححاه، إلا مواضع يسيرة نحو عشرين حديثاً، انتقدها عليهما طائفة من الحفاظ، وهذه المواضع المنتقدة غالبها في مسلم، وقد انتصر طائفة لهما فيها، وطائفة قررت قول المنتقدة، والصحيح التفصيل، فإن فيها مواضع منتقدة بلا ريب.»[94]

شروحه

| شرح صحيح البخاري دَيْنٌ على هذه الأُمّة |

| —ابن خلدون في مقدمته[95] |

لأهمية الكتاب عند المسلمين اعتنى العلماء بشرحه فكثرت الكتب المتعلقة به مثل الشروح والحواشي وشرح الغريب أو أسماء الرواة وتصل هذه المؤلفات إلى 143 كتاباً.[96] قال عبد الكريم بن عبد الله الخضير: «أحصيتُ من شروحه أكثر من ثمانين شرحاً، والذي فاتني من ذلك أضعاف، والعلم عند الله سبحانه وتعالى». وقد جمع محمد عصام عرار الحسني في كتابه (إتحاف القاري بمعرفة جهود وأعمال العلماء على صحيح البخاري) عدد العلماء الذين اعتنوا بصحيح البخاري فبلغ عددهم 370.

ويعد شرح فتح الباري لابن حجر من أهم الشروح وأكملها، وقد وصفه محمد الشوكاني بقوله: «لا هجرة بعد الفتح».[97] وقد تضمن شرحه التعليق ونقاش الأسانيد، وتضمن أيضاً الفقه والأصول واللغة ومناقشة المذاهب والآراء المتعلق بالحديث المشروح.

قال السخاوي:[98] اعتنى العلماء قديماً وحديثاً بشرح هذا الكتاب القيم، فمن ذلك:

- أعلام السنن، تأليف: أبو سليمان الخطابي، المتوفى سنة 388 هـ.

- شرح صحيح البخاري، تأليف: ابن بطال القرطبي المالكي، المتوفى سنة 449 هـ.

- شرح مشكل البخاري، تأليف: محمد بن سعيد بن يحيى بن الدبيثي الواسطي، المتوفى سنة 637 هـ.

- شرح البخاري، تأليف: يحيى بن شرف النووي، المتوفى سنة 676 هـ، شرح فيه كتابي «بدء الوحي، والإيمان»، ولم يكمله.

- البدر المنير السَّاري في الكَلام على البخاري، تأليف: عبد الكريم بن عبد النور بن منير الحلبي، المتوفى سنة 735 هـ.

- شواهد التوضيح والتصحيح لمشكلات الجامع الصحيح، لمحمد بن عبد الله بن مالك، المتوفى سنة 672 هـ.

- العقد الجلي في حل إشكال الجامع الصحيح للبخاري، تأليف: أحمد بن أحمد الكردي، المتوفى سنة 763 هـ.

- التنقيح في شرح الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن بهادر الزركشي، المتوفى سنة 794 هـ.

- الراموز على صحيح البخاري، تأليف: علي بن محمد اليونيني، المتوفى سنة 701 هـ.

- التوضيح لشرح الجامع الصحيح، تأليف: عمر بن علي بن الملقن، المتوفى سنة 805 هـ.

- الإفهام شرح صحيح البخاري، تأليف: جلال الدين البلقيني، المتوفى سنة 824 هـ.

- الكوكب الساري في شرح صحيح البخاري، تأليف: محمد بن أحمد بن موسى الكفيري، المتوفى سنة 846 هـ.

- مصابيح الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن أبي بكر الدماميني، المتوفى سنة 827 هـ.

- تيسير منهل القاري في تفسير مشكل البخاري، تأليف: محمد بن محمد بن محمد بن موسى الشافعي الحنبلي، المتوفى سنة 846 هـ.

- اللامع الصبيح على الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن عبد الدائم بن موسى البِرْماوي، المتوفى سنة 831 هـ.

- الكوكب الساري، تأليف: علي بن الحسين بن عروة المشرفي الموصلي الحنبلي، المتوفى سنة 837 هـ.

- التلقيح لفهم قارئ الصحيح، تأليف: برهان الدين بن محمد بن خليل الحلبي سبط ابن العجمي، المتوفى سنة 841 هـ.

- المتجر الربيح على الجامع الصحيح، تأليف: محمد بن أحمد بن محمد مرزوق الحفيد، المتوفى سنة 842 هـ.

- فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: ابن حجر العسقلاني، المتوفى سنة 852 هـ، وهو أشهر تلك الشروح.

- عمدة القاري، تأليف: محمود بن أحمد بن موسى العيني، المتوفى سنة 855 هـ.

- تعليق على البخاري، تأليف: محمد بن محمد بن علي النويري، المتوفى سنة 857 هـ.

- شرح القاضي أبو بكر بن العربي، المتوفى سنة 543 هـ.

- الكوثر الجاري إلى رياض البخاري، تأليف: أحمد بن إسماعيل بن عثمان الكوراني، المتوفى سنة 857 هـ.

- النجاح في شرح كتاب أخبار الصحاح، تأليف: نجم الدين أبي حفص عمر بن محمد النسفي الحنفي، المتوفى سنة 537 هـ.

- شرح الحافظ مغلطاي بن قليج التركي المصري الحنفي، المتوفى سنة 792 هـ.

- شرح الإمام ناصر الدين علي بن محمد بن المنيّر الإسكندراني، وهو شرح كبير في نحو عشر مجلدات.

- شرح القاضي مجد الدين إسماعيل بن إبراهيم البلبيسي، المتوفى سنة 810 هـ.

- شرح الشيخ شهاب الدين أحمد بن رسلان المقدسي الرملي الشافعي، المتوفى سنة 844 هـ.

- شرح الشيخ أبي البقاء محمد بن علي بن خلف الأحمدي المصري الشافعي، وهو شرح كبير كان ابتداء تأليفه 909 هـ.

- التوشيح شرح الجامع الصحيح، تأليف: جلال الدين السيوطي، المتوفى سنة 911 هـ.

- شرح الشيخ زين الدين عبد الرحيم بن عبد الرحمن بن أحمد العباسي، المتوفى سنة 963 هـ.

- ترجمان التراجم، تأليف: أبي عبد الله عمر بن رُشَيْد الفهري، المتوفى سنة 721 هـ.

- إرشاد الساري شرح صحيح البخاري، تأليف: شهاب الدين أحمد بن محمد الخطيب القسطلاني، المتوفى سنة 923 هـ.

- شرح غريبَهُ، تأليف: أبي الحسن محمد بن أحمد الجياني النحوي، المتوفى سنة 540 هـ.

- شرح قوام السنة، تأليف: أبي القاسم إسماعيل بن محمد الأصبهاني، المتوفى سنة 535 هـ.

- الفيض الجاري لشرح صحيح البخاري، تأليف: إسماعيل بن محمد بن عبد الهادي، المتوفى سنة 1162 هـ.

- النور الساري من فيض البخاري، تأليف: حسن العِدْوِيّ الحمزاوي المالكي، المتوفى سنة 1303 هـ.

- فيض الباري على صحيح البخاري، تأليف: محمد أنور شاه الكشميري.

- الكواكب الدراري، تأليف: شمس الدين محمد بن علي بن محمد بن سعيد الكِرماني.

- منح الباري بالسيح الفسيح المجاري في شرح البخاري، تأليف: مجد الدين الشيرازي، صاحب «القاموس المحيط».

المختصرات

اختصر عدد من العلماء الكتاب بحذف الأسانيد وعزو الحديث إلى الصحابي مباشرة، أو حذف الأحاديث المكررة في الباب، ومن هذه المختصرات:

- التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح للإمام الزبيدي.[99]

- مختصر صحيح البخاري للشيخ الألباني.[100]

- مختصر صحيح البخاري للدكتور سعد الشثري.[101]

- جمع النهاية في بدء الخير والغاية لابن أبي جمرة الأزدي.[102]

- الألف المختارة من صحيح البخاري لعبد السلام هارون.[103]

- جواهر البخاري لمصطفى محمد عمارة.[104]

- صفوة صحيح البخاري لعبد الجليل عيسى أبو النصر.[105]

- زبدة البخاري لعمر ضياء الدين.[106]

- الْمُخْتَصَرُ النَّصِيحُ فِي تَهْذِيبِ الْكِتَابِ الْجَامِعِ الْصَّحِيحِ لابن أبي صفرة.[107]

- لبانة القاري من صحيح الإمام البخاري للشيخ محمد بن محمد بن عبد الله الموقت المراكشي المالكي.[108]

المستدركات

الاستدراك في اصطلاح أهل الحديث: هو جمع الأحاديث التي تكون على شرط أحد المصنفين ولم يخرجها في كتابه، ومعلوم أن الشيخين البخاري ومسلم لم يستوعبا الصحيح في كتابيهما، ولا التزما ذلك، إذن فهناك أحاديث هي على شرطهما أو على شرط أحدهما لم يخرجاها في كتابيهما، وقد عني العلماء بالاستدراك عليهما، وألفوا في ذلك المصنفات، وأطلقوا عليها اسم المستدركات، ومن أهم هذه المستدركات وأشهرها:[109]

- الإلزامات: لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني، المتوفى عام 385 هـ.

- المستدرك على الصحيحين: للحاكم النيسابوري، المتوفى عام 405 هـ.

- المستخرج على الإلزامات: لأبي ذر عبد بن أحمد الهروي، المتوفى عام 434 هـ.

المستخرجات

الاستخراج في اصطلاح المحدثين: أن يعمد حافظ من الحفاظ إلى كتاب من كتب الحديث كصحيح البخاري أو صحيح مسلم، أو غيرهما من الكتب فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه، من غير طريق صاحب الكتاب فيجتمع معه في شيخه أو من فوقه، ولو في الصحابي مع رعاية ترتيبه ومتونه وطرق أسانيده، وشرطه ألا يصل إلى شيخ أبعد حتى يفقد سنداً يوصله إلى الأقرب ما لم يكن هناك عذر من علو في السند أو زيادة مهمة في المتن، وربما أسقط المستخرِج أحاديث لم يجد له بها سنداً يرتضيه، وربما ذكرها من طريق صاحب الكتاب الذي يستخرج عليه، وقد صنف كثير من العلماء في هذا النوع على الصحيحين وغيرهما من كتب الحديث. المستخرجات على صحيح البخاري: وهي كثيرة منها:[110]

- مستخرج الحافظ أبي بكر الإسماعيلي الجرجاني المتوفى سنة 371 هـ.

- مستخرج الحافظ أبي بكر البرقاني المتوفى سنة 425 هـ.

- مستخرج الحافظ أبي بكر بن مردويه الأصبهاني الكبير صاحب التاريخ والتفسير المسند، المتوفى سنة 416 هـ، وهو غير الحافظ ابن مردويه محدث أصبهان، فإنه حفيد الكبير، ولم يلحق جده، توفي سنة 498 هـ.

- مستخرج الغطريفي المتوفى سنة 377 هـ.

- مستخرج الحافظ أبي عبد الله محمد بن العباس المعروف بـابن أبي ذهل الهروي المتوفى سنة 378 هـ.

رجال صحيح البخاري

- الهداية والإرشاد في معرفة أهل الثقة والسداد (رجال صحيح البخاري) لأبي نصر الكلاباذي.[111]

- التعديل والتجريح لمن خرج له البخاري في الجامع الصحيح لـأبي الوليد الباجي.[112]

من مخطوطاته

- أقدم نسخة معروفة حتى الآن التي نشرها المستشرق منجانا في كمبردج عام 1936 م، وقد كتبت عام 370 هـ، برواية المروزي عن الفربري.[113]

- نُسخة الإمام شرف الدين اليونيني الحنبلي.

- نسخة الحافظ أبي علي الصدفي (ت 514 هـ)[114]

- نسخة الحافظ ابن سعادة الأندلسي (ت 566 هـ).[115]

- نسخة عبد الله بن سالم البصري، المكي (1050 هـ-1134 هـ)[116]

أشهر الطبعات

- طبع في 3 أجزاء بليدن: سنة 1862م، باعتناء المستشرق كرهل، وطبع جزء منه في بطرسبرج، سنة 1876 م.[117]

- وطبع بالهند في 8 أجزاء: في بومباي، وفي جزأين بدلهي سنة 1270 هـ.[117]

- وطبع في 8 أجزاء (بالشكل) في الآستانة - سنة 1325 هـ - على النسخة التي اعتمدها القسطلاني.[117]

- وطبع بالقاهرة في 10 أجزاء (بهامشه شرح العِدْوِيّ)، وببولاق في 3 أجزاء: سنة 1280 و1289، وفي جزأين: 1289 هـ (على ما في معجم سركيس 535)، وفي 3 مجلدات: 1310 (على ما في فهرس الأزهر)، وفي 4 أجزاء بالأزهرية (حجر): 1282، وبولاق: 1286، 1289 (بعض الهوامش)، وبهامشه حاشية السندي مع تقريرات القسطلاني وشيخ الإسلام: بالمليجية 1286، والأزهرية 1299 هـ، والبهية، والخيرية، والشرقية، والتقدم العلمية 1304، وغيرها، والميمنية 1306، وغيرها، والعثمانية 1312 و1318، ومطبعة مصطفى الحلبيّ 1327هـ، وغيرها، وفي 8 أجزاء (مشكولة): ببولاق سنة 1296، والأزهرية 1299، والخيرية 1322.[117]

الطبعة السلطانية

في سنة 1311 هـ، أصدر السلطان عبد الحميد الثاني أمره بطبع صحيح البخاري، على أن يعتمد في تصحيحه على النسخة اليونينية - المعول عليها عند المتأخرين في جميع رواياته - وعلى نُسخ أخرى: عرفت بالصحة، واشتهرت بالضبط.[118] فطبع في بولاق (1311 هـ- 1312 هـ) بالشكل الكامل، وبهامشه تقييدات بفروق تلك النسخ، وقد صَحَّحهَا الشيخ علي المكاوي مع كبار مصححي المطبعة الأميرية، وبعد الفراغ من طبعها، صدر أمر بعرضها على الشيخ حسونة النواوي شيخ الأزهر، للنظر في صحتها، والتثبت من سلامتها، فجمع 16 أو 18 من العلماء المحققين، فقرؤوها في عدة مجالس، وقيدوا في جدول منظم ما عثروا عليه: من التصحيف والغلط، وطبع هذا الجدول وأُلحق بالنسخ.[118] غير أنه قد فاتتهم أشياء، عَثَرَ عليها من بعد الشيخ محمد المكاوي في قراءات خاصة به مستقلة، فوجد 289 مأخذاً، أكثرها مكرر، ومعظمها راجع إلى اختلافات في الشكل أو في الرسم الذي توبع فيه رسم المصحف، أو في تسهيل بعض الهمزات أو قطعها ووصلها، أو في بعض أسماء اختلف في ضبطها أو صرفها، أو في بعض أرقام صفحات المطبوعة.[118]

وقد صُدِّرَتْ أجزاء الطبعة المذكورة، بالنص التالي:[118]

| ” | قد وجدنا في النسخ الصحيحة المعتمدة - التي صححنا عليها هذا المطبوع - رموزاً لأسماء الرواة، منها (5) لأبي ذرٍّ، و(ص) للأَصِيلي، و(س) أو (ش) لابن عساكر، و(ط) لأبي الوقت، و(هـ) للكشميهنيّ، و(حـ) للحمّويّ، و(سـ) للمستمليّ، و(ك) لكريمة، و(حهـ) لاجتماع الحموي والكشميهني، و(حسـ) للحموي والمستملي، الخ. | “ |

وقد أعاد طباعة النسخة السلطانية المحدث أحمد شاكر، فيتحدث عن ملاحظاته على النسخة السلطانية فيقول:[118]

| ” | ثم بعد ذلك بسنين في صفر سنة 1316 هـ وقع لي النصف الثاني من نسخة من فروع اليونينية في مجلد واحد متوسط الحجم، وهو قريب العهد ليس بعتيق، تمت كتابته سنة 1215 هـ كتبه السيد الحاج محمد الملقب بالصابر العنتابي، ويظهر لي من كتابته أنه كان رجلاً أميناً متقناً متحرياً، لم يدع شيئاً - فيما يبدو لي - مما في أصل اليونينية إلا أثبته بدقة تامة، من ضبط واختلاف نسخ وهوامش علمية، وقد أظهر لي هذا المجلد على أن النسخة السلطانية لم يثبت طابعوها كل ما أثبت من التعليقات على هامش اليونينية، بل تركوا أكثرها، ولم يذكروا إلا أقلها، بل وجدت فيه أشياء أثبتها لم يذكرها القسطلاني في شرحه.[119] | “ |

الجمع بين الصحيحين

وصنّف عدد من العلماء كتباً جَمَعُوا فيها الأحاديث التي اتفق على روايتها الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما، ومن هذه الكتب:[120]

- الجمع بين الصحيحين: لمحمد بن عبد الله الجوزقي، المتوفى عام 388 هـ.

- الجمع بين الصحيحين: لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الحميدي، المتوفى عام 466 هـ.

- الجمع بين الصحيحين: لأبي محمد عبد الحق بن عبد الرحمن الإشبيلي، المتوفى عام 582 هـ.

- الجمع بين الصحيحين مع حذف السند والمكرر من البين: لأبي حفص عمر بن بدر بن سعيد، ضياء الدين الكردي الحنفي، المتوفى عام 622 هـ.

- اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان: لمحمد فؤاد عبد الباقي، المتوفى عام 1388 هـ.

Remove ads

الملاحظات

- 1 قال النووي: «اتَّفق العُلماء

على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول.»[121] وقال الذهبي: «وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.»[36]

على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الأمة بالقبول.»[121] وقال الذهبي: «وأما جامعه الصحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالى.»[36]

وقال صديق حسن خان: «إن السلف والخلف جميعاً قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم.»[87] - 2 بردزبه: لفظة بخارية فارسية ومعناها بالعربية: الزارع أو الفلّاح.[122][123]

- 3 الحافظ: هو لقب يُطلق على من حفظ عدداً كبيراً جداً من الأحاديث وكانت له معرفة متقنة بأحوال الرواة والأسانيد. قال ابن سيد الناس: «هو من اشتغل بالحديث رواية ودراية واطلع على كثير من الرواة والروايات في عصره وتميز بذلك حتى عُرف فيه خطه واشتهر فيه ضبطه، ثمّ توسع في ذلك حتى عَرَف شيوخه وشيوخ شيوخه، طبقة بعد طبقة.»[124] وقال ابن حجر العسقلاني: «الشروط التي إذا اجتمعت اليوم في الراوي سموه حافظاً هي: الشهرة بالطلب أو الأخذ من أفواه الرجال لا من الصحف، ومعرفة التعديل والتجريح لطبقات الرواة ومراتبهم، وتمييز الصحيح من السقيم حتى يكون ما يستحضره من ذلك أكثر مما لا يستحضره، مع حفظ الكثير من المتون.»[125]

- 4 أمير المؤمنين في الحديث: هو من تبحر في علمي الحديث روايةً ودرايةً، وأحاط علمه بجميع الأحاديث ورواتها جرحاً وتعديلاً، وبلغ في حفظ كل ذلك الغاية، ووصل في فهمه النهاية، وجرب في كل ذلك فلم يأخذ عليه آخذ، وإنما حاز قصب السبق في كل ذلك، وفاق حفظاً وإتقانًا وتعمُّقًًا في علم الحديث وعلله كل من سبقه حتى صار مرعىً لمن يأتي بعده، فهو من أرفع ألقاب المحدثين وأعلاه.[126] قال الشيخ أحمد محمد شاكر: «أطلق المحدثون ألقاباً على العلماء بالحديث: فأعلاها: أمير المؤمنين في الحديث، وهذا لقب لم يظفر به إلا الأفذاذ النوادر، الذين هم أئمة هذا الشأن والمرجع إليهم فيه، كشعبة بن الحجاج وسفيان الثوري وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل والبخاري والدارقطني، وفي المتأخرين ابن حجر العسقلاني رضي الله عنهم جميعاً.»[127]

Remove ads

انظر أيضًا

المراجع

وصلات خارجية

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads