أفضل الأسئلة

الجدول الزمني

الدردشة

السياق

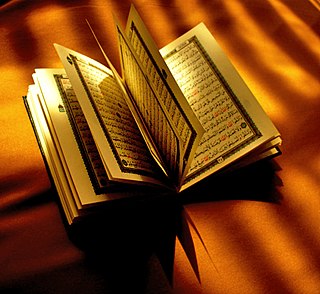

محنة خلق القرآن

فكر في عصر المأمون العباسي يقول بأن القرآن وكلام الله مخلوقان من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة

Remove ads

خلق القرآن وعرفها البعض بـ محنة خلق القرآن وهو فكر انتشر في عهد الخليفة العباسي المأمون من قبل فرقة المعتزلة والتي تدّعي أن القرآن مخلوق وكلام الله مخلوق وهو ما ابتدع القول به الجهم بن صفوان،[1][2][3] واقتنع بهذا الرأي الخليفة المأمون وطالب بنشر هذا الفكر وعزل كلِّ قاضٍ لا يؤمن بهِ. وهو ما لقي معارضة واستهجاناً كثيراً من الأئمة مثل الإمام أحمد بن حنبل والذي تحمل من أجل ذلك الكثير من التعذيب حتى قام الخليفة المتوكل بإنهاء هذه المحنة وأفرج عنه.[4]

Remove ads

خلفية تاريخية

الملخص

السياق

كان ظهور فرقة المعتزلة كفرقةٌ كلاميّةٌ ظهرت في أواخر العصر الأموي (بداية القرن الثاني الهجري) في البصرة وازدهرت في العصر العباسي.[5] لعبت المعتزلة دورًا رئيسيًا على المستوى الديني والسياسي. غلبت على المعتزلة النزعةُ العقلية فاعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم وقدموه على النقل، وقالوا بالفكر قبل السمع، ورفضوا الأحاديث، وقالوا بوجوب معرفة الله بالعقل ولو لم يرد شرعٌ بذلك، وأنه إذا تعارض النص مع العقل قدموا العقل لأنه أصل النص.

ومن هذه المقدمة وصل المعتزلة إلى نفي صفات الذات الإلهية فأبطلوا أن تشاركه في القدم ومن هذا النفي كان اعتبارهم القرآن مخلوقاً أي محدثاً. ومن هنا بدأت المحنة، أو محنة خلق القرآن وهي تعدّ تتابع أحداث في التاريخ الإسلامي بداية من 218 هـ / 833م واستمرت قرابة خمسة عشر عاماً.

وصلت الحركة إلى ذروتها السياسية خلال الخلافة العباسية خلال محنة خلق القرآن، وهي فترة الاضطهاد الديني التي أسسها الخليفة العباسي المأمون حيث عاقب علماء الدين، أو سجنوا أو حتى القتل ما لم يمتثلوا لعقيدة المعتزلة. واستمرت هذه السياسة في عهد المعتصم والواثق.[6] حيث دعا الخليفة المأمون الفقهاء والمحدثين أن يقولوا مقالته في خلق القرآن، فيقولوا إن القرآن مخلوق محدَث، كما يقول أصحابه من المعتزلة الذين اختار منهم وزراءه وصفوته، ولكن أحمد بن حنبل لم يوافق المأمون في رأيه، ولم ينطق بمثل مقالته بل كان يقول إن القرآن كلام الله، وقد أدى ذلك إلى نزول الأذى الشديد به، والذي ابتدأ في عصر المأمون ثم توالى في عصر المعتصم والواثق بوصية من المأمون واتباعاً لمسلكه.[7][8] واستمر حبسه ثمانية وعشرين شهراً.[9]

Remove ads

أحداث المحنة

الملخص

السياق

في عهد المأمون

تأثر المأمُون بعددٍ من الشَّخصيات المُعتزليَّة، مثل بشْر المَريسِي، وأحْمَد بن أبي دُؤاد. ومن بين الأمور التي أثارت جدلًا في العالم الإسلامي هو اعتقاد المُعْتَزِلة بأن القُرآن الكريم مَخلوقٌ، وأنه صفة غير قائمة بذاته كما هو الحال بالنسبة للنعمة، مع اعتقادهم بأنه المرجع الأساسي والوحيد على الأحكام في الحلال والحرام.[10] وقد اختلفت الدوافع التي دعت المأمُون لفرض الرأي القائل بخَلْق القُرآن على الفُقهاء والعُلماء، فمنهم من قال أن هدفهُ نشر أفكار المُعْتَزِلة، ومنهم من قال أن المأمُون كان يهدُف إلى تأكيد سُلطة الخليفة بأنه الأعلى في الأمور، سواءً في الأمور السياسيَّة أو الدينيَّة، إلا أن المُتأمل لسيرة المأمُون لا يجدها تُقدم دليلًا مُقنِعًا، فهو لم يُحاول نشر أفكار المُعْتَزِلة أو فرضِها بالقُوة باستثناء قضيَّة خَلْق القُرآن، وأما الرأي الآخر فهو لم يكُن بحاجة لفرض سُلطته وهي كانت حقيقة بديهيَّة، كما يصف ذلك الدكتور في جامِعة المَلِك فَيْصَل مُحَمَّد الدُّوسَري، ويرى أن المأمُون كان يرى في نفسِه وريثًا للنُبُّوَّة وحاميًا للدين، ولأنه كان سيسمح له بالسيطرة على من يُنافِسون سُلطتهُ الدِّينيَّة كخليفة وأميرًا للمُؤمِنين.[11]

وبدأت أحداثُ المِحْنَة في سنة 218 هـ / 833 م، حيث أصابت العالم الإسلامي وتحديدًا فئة العُلماء والفُقهاء، فقد كتب الخليفة المأمُون إلى إسحاق بن إبراهيم الخزاعي، وكان حينئذ على في مدينة الرَّقة يُجهز لحملة جِهاديَّة ضد الرُّوم، أن يقوم بامتحان القُضاة والشهود والمحدثين بالقرآن، فمن أقر أنه مخلوقٌ مُحدث، أُخلي سبيله، ومن رفض القول بذلك، أعلمه به، ليأمره فيه برأيه، وطول كتابه بإقامة الدليل على خلق القرآن وترك الاستعانة بمن امتنع عن القول بذلك، وكان الكتاب في ربيع الأول، وأمر بإرساله إلى سبعة أشخاص، هُم من كِبار المُحدَّثين والرواة في عصرهم منهم: مُحَمَّد بن سعد البَغْدادي كاتب الواقدي، ويزيد بن هارون، ويحيى بن معين، وأبو خيثمة زهير بن حرب، وغيرهم، فذهبوا إلى المأمُون والتقوا به، فسألهم، وامتحنهم عن القرآن، فأجابوا جميعًا إن القرآن مخلوق، خشيةً من بطشِه، فأعادهم إلى بَغْداد، فأحضرهم القائد العسكري إسحاق الخُزاعي داره، وأشهر قولهم بحضرة المشايخ من أهل الحديث، فأقروا بذلك، فخلى سبيلهم.[12][13]

ورد كتاب المأمُون بعد ذلك إلى الخُزاعي بامتحان القضاة والفُقُهاء، فأحضر أبو حسان الزيادي، وبشر بن الوليد الكندي، والإمام أحمد بن حنبل، وقتيبة، وسعدويه الواسطي، والعديد من الفُقُهاء والقضاة، فأدخلوا جميعًا على إسحاق، فقرأ عليهم كتاب المأمُون مرتين، حتى فهموه، ثم قال لبشر بن الوليد: ما تقول في القرآن؟ فقال: قد عرَّفتُ مقالتي أمير المؤمنين غير مرة، قال: فقد تجدد من كتاب المؤمنين ما ترى؛ فقال: أقول القرآن كلام الله. قال: لم أسألك عن هذ، أمخلوق هو؟ قال: الله خالق كل شيء، قال: فالقرآن شيء؟ قال: نعم، قال: فمخلوق هو؟ قال: ليس بخالق قال: ليس أسألك عن هذ، أمخلوق هو؟ قال: ما أحسن غير ما قلت لك، وقد استعهدت أمير المؤمنين ألا أتكلم فيه، وليس عندي غير ما قلت لك.[12]

فبقي يسأل ويستفسر الفُقُهاء، ويجيبوا عليه، فأجاب جميعهم أجوبة مُشابهة لبشر بن الوليد، إلا أربعة أشخاص، هم الإمام أحمد بن حنبل، وسجَّادة، والقواريري، ومُحَمَّد بن نوح الجنديسابوري، وأعلمهم بما أمر به الخليفة المأمُون، فأمر بهم إسحاق، فشدوا في الحديد، فلما كان الغد، دعاهم في الحديد، فأعاد عليهم السؤال لعلَّهُم يُغيرون من أقوالهم، فأجابه سجادة والقواريري بخلق القُرآن فأطلقهما، وأصر الإمام أحمد بن حنبل، وصاحِبَهُ مُحَمَّد بن نوح على قولهما،[12] فشُدَّا في الحديد، ووجَّهَهُم نحو طرسُوس، ليقيموا بها إلى أن ينتهي أمير المؤمنين من تنفيذ حملته في بلاد الرُّوم، فأحضرهم إسحاق، وسيرهم جميعًا إلى العسكر، وهم زهاء عشرون شخصًا، وقد توفي مِنهم مُحَمَّد بن نوح حيث عاجلهُ المرض في الطريق، وحينما وصلوا إلى الرَّقَّة بلغهُم وفاة المأمُون، فرجعوا إلى بَغْداد.[12] ويبدو مما سَبَق، أن المأمُون كان مُصِرًا على رأيه، وحريصًا على مُتابعة الأمر بنفسه، وبشكلٍ يبدو فيه رُوح التعصُّب، حتى أنهُ أوصَى أخيه المُعْتَصِم أثناء احتِضارِه بالاستمرار على هَدِيه في قضيَّة خَلْق القُرآن.[14]

في عهد المعتصم

لم يكن المعتصم رجل علم بل كان رجل سيف، فترك أمر خلق القرآن لأحمد بن أبي دؤاد يدبر الأمر فيه، لينفذ وصية المأمون في ذلك، وأحمد بن أبي دؤاد هذا هو صاحب الفكرة في حمل الناس على ذلك القول بقوة السلطان وعنف الامتحان، وإنزال البلاء والسجن والتقييد ووضع الاغلال.[15] تبين أن المأمون قد مات عندما كان أحمد بن حنبل مقيداً مسوقاً، فأعيد إلى السجن ببغداد حتى يصدر في شأنه أمر، ثم سيق إلى المعتصم، واتُّخذت معه ذرائع الإغراء والإرهاب، فما أجدى في حمله ترغيب ولا ترهيب، فنفذوا الوعيد، فأخذوا يضربونه بالسياط المرة بعد الأخرى، ولم يُترك في كل مرة حتى يغمى عليه، وينخس بالسيف فلا يحس، وتكرر ذلك مع حبسه نحواً من ثمانية وعشرين شهراً، فلما استيئسوا منه وثارت في نفوسهم بعض نوازع الرحمة أطلقوا سراحه وأعادوه إلى بيته وقد أثخنته الجراح، وأثقله الضرب المبرح المتوالي والإلقاء في غيابات السجن. وبعد أن عاد أحمد بن حنبل إلى بيته استقر فيه، وكان لا يقوى على السير، واستمر منقطعاً عن الدرس والتحديث ريثما التأمت جراحه، واستطاع أن يخرج إلى المسجد، فلما رُدت إليه العافية وذهبت وعثاء هذه المحنة عن جسمه، وإن كانت قد تركت آثاراً وندوباً فيه وأوجاعاً في بعض أجزائه، مكث يُحدِّث ويُدرس بالمسجد حتى مات المعتصم.[16][17]

في عهد الواثق

اتبع هارون الواثق بالله سياسة أبيه في الانتصار للمعتزلة وامتحان الناس في مسألة خلق القرآن، لما تولى الواثق الحكم أعاد المحنة على أحمد بن حنبل، ولكنه لم يتناول السوط ويضربه كما فعل المعتصم، إذ رأى أن ذلك زاده منزلة عند الناس، وزاد فكرته ذيوعاً، ومنع دعوة الخليفة أن تَذيع وتفشو، فوق ما ترتب على ذلك من سخط العامة ونقمة مَن سماهم ابنُ أبي دؤاد «حشو الأمة»، ولذلك لم يُرِد أحمد بن أبي دؤاد والواثق من بعد المعتصم أن يعيد الأذى الجسمي، بل منعه فقط من الاجتماع بالناس، وقال الواثق له: «لا تجمعن إليك أحداً ولا تساكني في بلد أنا فيه»، فأقام ابن حنبل مختفياً لا يخرج إلى صلاة ولا غيرها، حتى مات الواثق، وبذلك يكون أحمد بن حنبل قد انقطع عن الدراسة مدة تزيد عن خمس سنوات إلى سنة 232هـ، وبعدها عاد إلى الدرس والتحديث مكرماً عزيزاً ترفعه عزة التقى وجلال السن والقناعة والزهادة وحسن البلاء.

ينبغي الذكر أن المحنة لم تكن مقصورة على أحمد بن حنبل وإن كان قد سبق غيره إلى الصبر، بل تجاوزته إلى غيره، وكان الفقهاء يساقون من الأمصار إلى بغداد ليُختبروا في هذه المسألة، وممن نزل به من ذلك: يوسف بن يحيى البويطي الفقيه المصري صاحب الإمام الشافعي، فقد حُمل مقيَّداً مغلولاً حتى مات في أصفاده، ومنهم نعيم بن حماد، فقد مات في سجن الواثق مقيداً لذلك، وقد رُوي أن الواثق رجع في آخر حياته عن إنزال المحنة بمن لا يرى هذا الرأي، وذلك بسبب مناظرة جرت بين يديه رأى بها أن الأَولى تركُ امتحان الناس فيما يعتقدون.[18][19]

مما أثار موجة عداء تجاهه من قبل أهل بغداد، الذين دبّروا له محاولة اغتيال فاشلة، انتهت بمقتل زعيمها أحمد بن نصر الخزاعي.[20]

في عهد المتوكل وإنهاء المحنة

بعد أن تولَّى المُتوكِّل الخِلافة، نهى عن الجِدال في مسألة خلق القُرآن وغيره من أفكار المُعْتَزِلة في مجلسه، وبعث كُتُبًا بذلك إلى الآفاق، ولكن يبدو أنها لم تكُن ذا تأثير كبير حينها، وكان يُفكر بإنزال جُثة الإمام والعالِم السُّنِّي أحمد بن نصر الخُزاعِيّ من على خشبة منصُوبة في بَغْدَاد، والذي صُلب وقُتل في عهد الواثِق سنة 231 هـ / 845 م نتيجة التزامه بمبدأ أن القُرآن كلامُ الله وأنه لم يقول بخلقِه، وكان ذلك يُعتبر مُؤديًا للكُفر بحسب المُعْتَزِلة، وحينما سمِع المُعتزليُّون وأنصارهم بما يُخطط له الخليفة المُتوكِّل، اجتمعوا تحت الخشبة، وكثروا وتكلّموا، فبلغ ذلك المُتوكِّل، والذي وجَّه إليهم نَصْر بن اللَّيْث مع الجُند، فقبض على عِشرين رجُلًا منهم، فضربهم وحبسهم، ولم يُنزل جَسَد الإمام الخُزاعيّ، وانشغل النَّاس بالحديث حول منع المُتوكِّل لأي اجتماع، أو القيام بأي نشاط حركي يدعُو للجدال في مسألة خلق القُرآن.[21]

وفي عيد الفطر 237 هـ / الثُّلاثُون من مارس 852 م، أمر المُتوكِّل بإنزال جثة الإمام والعالم أحمد بن نصر الخُزاعي، وأمر بردّه إلى أولياء أمره، ففرح النَّاس بذلك فرحًا شديدًا، واجتمع عدد هائل من الناس في جنازته كما يُروى، وجعلوا يتمسَّحُون بها وبأعواد نعشه، فكتب المُتوكِّل إلى نائبه يأمرهُ بردعهم عن التقرُّب بهذه الطريقة والمُغالاة في البشر.[22] ثُم كتب المُتوكِّل في نفس الفترة إلى الآفاق، بالمنع من الكلام في مسألة الكلام، والكفَّ عن القول بخلق القُرآن، وأن من تعلم عِلم الكلام، وتكلَّم فيه، فالمُطبِق - وهو سجنٌ سيئ السُّمعة - مأواهُ إلى أن يمُوت، وأمر النَّاس أن لا يشتغل مِنهم أحد إلا بالكِتاب والسُّنة.[22]

أمر المتوكل بالتوقَّف في القول بخَلْق القُرآن، وحارب المُعْتَزِلة، ثم كتب إلى نائبه في بَغْدَاد آنذاك إسْحاق بن إبراهيم الخُزاعِي بأن يُكرِّم الإمام أحمَد بن حَنْبَل، وبالغ إسحاق في إكرامه وتعظيمه بناءً على إعظام الخليفة له، ثم سأله عن القُرآن، فقال الإمام ابن حَنْبَل: «سُؤال تنعت أو استرشاد»، فجاوب بأنهُ استرشاد، فجاوبهُ ابن حَنْبَل: «هو كلامُ الله مُنزل غير مخلُوق»، فاطمأن إسحاق لجوابه، مع أنه كان لهُ مسؤولية في مسألة خَلْق القُرآن في عهد الخُلفاء الأواخر الثَّلاث وكان مسؤولًا عن ضرب ابن حَنْبَل.[23]

Remove ads

الآراء في مسألة خلق القرآن

الملخص

السياق

رأي المعتزلة

تشكل مسألة خلق القرآن التي قال بها المعتزلة أخطر القضايا المثارة في الجدل اللاهوتي الذي شهده التاريخ الإسلامي في العصرين الأموي والعباسي. بل إن هذه القضية لا تزال تحتل موقعاً راهناً في السجال حول كيفية قراءة النص الديني. أتى قول المعتزلة بان القرآن مخلوق وليس أبدياً تطبيقاً عملياً لاعتماد العقل في تفسير الشريعة الإسلامية، واستندوا هنا أيضا على نصوص دينية لدعم حجتهم. في هذا المجال، انطلق المعتزلة من مسألة صفات الله، فبعد أن قرروا وحدة الذات الإلهية وصفاتها، وقرروا نفي الصفات الزائدة عن الذات، تحولوا إلى النظر في ما ورد من هذه الصفات داخل النصوص الدينية عبر إخضاعها إلى التأويل العقلي.

اعتبر المعتزلة أن القرآن يحوي نصوصا متنوعة ومختلفة ومتعارضة أحيانا، ففيها من الأوامر والنواهي والوعد والوعيد والكلام التشريعي والكلام الإخباري والكلام الوضعي، كما يجمع بين المسائل الروحية والدنيوية في آن. إذا كان ليس جائزا تنسيب التناقض في القول إلى الله، يصبح من الضرورة إذا اللجوء إلى النظر العقلي لتفسير ما ورد في القرآن، مما ينزع عنه الأبدية أو عدم الاجتهاد في نصوصه، لأن «كلام الله محدث ومخلوق في محل، كما هو حرف وصوت كتب أمثاله في المصاحف حكايات عنه»، كما يشير المعتزلة إلى ذلك.. يذهب القاضي عبد الجبار أحد ابرز أركان المعتزلة في شرحه مبررات القول بخلق القرآن إلى القول: «إن القرآن كلام الله ووحيه، وهو مخلوق محدث، أنزله الله على نبيه ليكون علما ودالاً على نبوته، وجعله دلالة لنا على الأحكام لنرجع إليه في الحلال والحرام، واستوجب منا بذلك الحمد والشكر والتحميد والتقديس... القرآن يتقدم بعضه على بعض، وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً، إذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره... وآخر، ونصف وربع، وسدس وسبع، وما يكون بهذا الوصف، كيف يجوز أن يكون قديما؟».

لم يكتف المعتزلة يتجاوز المألوف في الجدل اللاهوتي بقولهم بخلق القرآن، بل تجاوزوا ذلك إلى نفي صفة الإعجاز عنه، وهو ما نظر إليه بوصفه مساّ بمقدسات أجمع عليها المسلمون، وكانت مصدر فخرهم وتميزهم بأنّ كتابهم العظيم يستحيل الإتيان به من حيث النظم والبلاغة والفصاحة. في هذا المجال، كما في خلق القرآن، كان المعتزلة منطقيّين مع أنفسهم وأمناء لمنهجهم العقلاني في النظر إلى الأمور وعلى الأخصّ منها النص الديني، برفض كل ما لا يقبله العقل مهما أهدلت عليه صفات القدسية. شكلت قضية خلق القرآن عند المعتزلة جوهر نظريتهم في اللاهوت الإسلامي وفي الجدال الذي انخرطوا فيه أو فرض عليهم. لم يختلفوا عن خصومهم في اعتماد تكفير من خالفهم الرأي في هذا المجال، وستتخذ هذه المسألة حجماً كبيراً عندما ستفرض عقيدة على الدولة الإسلامية في عهد الخليفة المأمون. لكن المعتزلة ستؤسس في قضية خلق القرآن لوجهة «ثورية»، إذا أردنا استخدام مصطلحات حديثة، في قراءة النص الديني الإسلامي، تشكل اليوم محورا مركزيا في الصراع السياسي على الإسلام وعلى كيفية توظيفه بما يخدم التقدم والتطور أو بما يكرس التطرف والإرهاب. تسود اليوم وجهتا نظر مركزيتين في قراءة النص الديني، واحدة ترى فيه نصاً صالحاً لكل زمان ومكان ولا يجوز الاجتهاد فيه، وأخرى ترى فيه نصاً تاريخياً لهُ زمان هو تاريخ الدعوة الإسلامية، كما لهُ مكان هو الجزيرة العربية، وإن قراءته يجب أن تعتمد زمان نزول آياته ومكانه وسبب هذا النزول والحاجة التي أتت لتلبيتها، وهي قراءة ترفض التسليم بالمعنى الحرفي الظاهري للآيات. إن الخلافات ليست شكلية بمقدار ما يترتب عليها من ممارسات خطيرة.

رأي أهل السنة

يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق، فقد روي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال: والقرآن كلام الله، ليس بمخلوق، فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو جهمي كافر، ومن زعم أن القرآن كلام الله ووقف ولم يقل مخلوق ولا غير مخلوق: فهو أخبث من الأول، ومن زعم أن ألفاظنا بالقرآن وتلاوتنا له مخلوقة والقرآن كلام الله فهو جهمي، ومن لم يكفر هؤلاء القوم كلهم فهو مثلهم.[24]

وبين ابن العطار مذهب أهل السنة والجماعة في القرآن، وأنه كلام الله غير مخلوق، وأنه صفة من صفاته، وأن جبريل عليه السلام نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وبلغه أمته، وهو الذي تحفظه الصدور، وتتلوه الألسن، ويكتب في المصاحف، وأيقن المؤمنون أنه كلام الله حقيقة ليس بمخلوق ككلام البرية، ومن زعم أنه مخلوق فقد كفر.[25]

وقال الإمام ابن أبي العز الحنفي شارح الطحاوية:[26] (وبالجملة: فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق. ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلماً أو أنه لم يزل متكلماً إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء وأن نوع الكلام قديم...).[27]

رأي الإباضية

عندما وصلت أخبار الفتنة إلى الإباضية في عُمان وبلاد المغرب حينئذ، وهم أيضا اختلفوا فيها ولهم فيها رأيان معتمدان في المذهب، والاختلاف ناتج عن معنى كلمة القرآن: هل هو علم الله وكلامه الذاتي أم هو المصحف؟ فمنهم من قال بأن القرآن مخلوق، ومنهم من قال بأنه غير مخلوق (ولكن لم يكفر أحد منهم الآخر كما حصل في العراق). فعلماء الإباضية في بلاد المغرب وقتئذ اتفقوا على أن القرآن مخلوق، أما في عُمان فقد اختلف العلماء في خلق القرآن ذلك الوقت في بداية الأمر وخصوصا بين الإمامين محمد بن محبوب بن الرحيل وبين محمد بن هاشم (مع أن الرأي الغالب بين أئمة الأباضية عامة كان إستنكار أو نفي المسألة)[28] واستمر النقاش فيها فترة من الزمن؛ وعندما خافوا الفتنة والانشقاق، اجتمعوا في مدينة دما (السيب حاليا) واتفقوا على الاكتفاء بما كان عليه السلف، وهو الكف عن التصريح بخلق القرآن أو عدمه[29]

رأي الشيعة

ـ أَما بالنسبة إلى الشيعة، فقد منعوا الخوض في تلك المسألة وقد وردت الكثير من الروايات في هذا الشأن، منها:

- عَلِيُّ بْنُ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ الصَّادِقَ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ فَقُلْتُ لَهُ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ. فَقَالَ: هُوَ كَلَامُ اللَّهِ، وَقَوْلُ اللَّهِ، وَكِتَابُ اللَّهِ، وَوَحْيُ اللَّهِ، وَتَنْزِيلُهُ، وَهُوَ الْكِتَابُ الْعَزِيزُ الَّذِي لا يَأْتِيهِ الْباطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ.[30]

- عن سُلَيْمَانُ بْنُ جَعْفَرٍ الْجَعْفَرِيُ قُلْتُ لِأَبِي الْحَسَنِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ: يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ، فَقَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ مَنْ قِبَلَنَا، فَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ مَخْلُوقٌ، وَقَالَ قَوْمٌ: إِنَّهُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ؟ فَقَالَ: أَمَّا أَنَا لَا أَقُولُ فِي ذَلِكَ مَا يَقُولُونَ، وَلَكِنِّي أَقُولُ: إِنَّهُ كَلَامُ اللَّهِ عز وجل.[31]

- عَنِ الرَّيَّانِ بْنِ الصَّلْتِ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا مَا تَقُولُ فِي الْقُرْآنِ؟ فَقَالَ: كَلَامُ اللَّهِ لَا تَتَجَاوَزُوهُ، وَلَا تَطْلُبُوا الْهُدَى فِي غَيْرِهِ فَتَضِلُّوا.[32]

آراء مستقلة حديثة

عد فهمي جدعان «المحنة» حدثًا محيرًا في التاريخ الإسلامي، وبخاصة أنها بدأت في العهد، الذي أعتبر، وكان ذو سمعة انفتاحية للعقل، وطغيان العقلانية، عهد الخليفة المأمون. وإن كان من المعتقد على نطاق واسع إلى ان المأمون بادر بإبراز هذا الأمر تحت تأثير شديد الارتباط بالمعتزلة. إن دراسة متأنية للأحداث التاريخية، تساعد في تكشف أكثر الدوافع تعقيدا وراء الحدث. لخص بعض الباحثين دوافع المأمون للمحنة إلى أن المحنة كانت في الغالب محاولة من المأمون لتأمين كامل السيطرة من جانب الخلافة فوق المؤسسة الدينية كما فعلت بسيطرتها على السلطة العلمانية، وتلك هي النقاط الرئيسية لتلافى تأكيد أثر المعتزلة:

- إن المذهب القائل بخلق القرآن ليس على سبيل الحصر معتزلياً. أيضا فالجهمية اعتقدوا به إضافة إلى أنهم بالتالي لجأوا إلى الدفاع عن حقوق المعتزلة الحرة، وكان ذلك على طرفي نقيض.

- شملت محكمة المأمون بعضا من المعتزلة ولكن أيضا بعضا من المناوئين لهم والمفكرين والبحاث مثل بشر المريسي، وهو جهمي. ولم يكن أحدٌ من المعتزلة يشارك بصورة مباشرة في الاستجواب عدا أحمد بن أبي دؤاد الذي حسب مصادر المعتزلة لم يظهر كونه مساهما في النظام المذهبي لمدرسة المعتزلة.

- شملت محكمة المأمون علماء عُدّوا من «أهل السنة والجماعة» وفيما بعد فإن عالما من أهل السنة والجماعة أمثال يحيى بن أكثم الذي حث المأمون بالعدول عن إجازة زواج المتعة وعن لعن الخليفة معاوية، مؤسس الدولة الأموية، على المنابر سوا الأعمال التي ترتبط بقوة بالشيعة. ويروى أن يحيى بن أكثم قد أقنع المأمون عن طريق التأكيد على أنه بوصفه خليفة، ينبغي أن يكون فوق المذاهب والمدارس.

- أظهر المأمون نفسه، أنه في حال وضعت الدلائل التاريخية في الاعتبار، ليكون انتقائياً في معتقداته. فإن بعض المعتزلة قد اتهموه بالاعتقاد في القدر المحتم غير المشروط. وهي حجة من التي يقول بها الجهمية.[33]

- مثل أعضاء مختلف المدارس، فإن علماء المعتزلة قد انقسموا إلى فريقين: فريق مساهم في النظام السياسي (للمساعدة في الإصلاح أو الحد من الشرور، ناهيك عن المصالح الشخصية)، وفريق قائم على رفض الظلم ورفض اضفاء الشرعية على النظام السياسي الفاسد.[34] ويدعو فريق فرعي ضمن المجموعة الأخيرة «المعتزلة الصوفية» الذين «رفضوا ليس فقط الدولة كحكومة مركزية، ولكن أيضا رفضوا العالم بما تعنيه، التجارة أو أي نوع من النشاط المدر للمال والربح.»

- في رسائله إلى والي بغداد من أجل الشروع في أمر المحنة، عمد المأمون مقدما نفسه بوصفه ممثل الله على الأرض، ووريث نبي الإسلام، والقيم والحارس للمعتقد الإسلامي. هذا لا يعني أن المأمون قد أعتبر نفسه حائزا على السلطة التشريعية التي تحل محل المصادر الروحية الإسلامية.[35] وذكر أنه لا يوجد أي سجل أو تقرير يشير إلى أن المأمون وضع نفسه فوق القرآن، وجميع الآيات القرآنية التي استشهد بها في أمر المحنة كان قد فسرها بمنطق غريب مع التزامه بالنص. بالإضافة إلى أنه، ليس بالضرورة ان يكون المأمون قد أراد أمرا سيكون وحده الذي يحدد العقيدة الإسلامية الصحيحة.[36] ويلاحظ بأن المأمون كان يفكر في طبقة النخبة من العلماء والمفكرين، وبرئاسته، لتحديد المعتقدات الإسلامية.

- كما هي عقيدة الدولة الرسمية. لقد كانت المحنة لدى المأمون تعبر عن محاولتهِ لإثبات سيطرته على السلطة الدينية والقانونية على المدى الفقهي والثقافي، وخاصة التحدي لدى الأطراف التقليدية.[37]

Remove ads

طالع أيضاً

مصادر

وصلات خارجية

للتوسع

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads