শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

উয়ারী-বটেশ্বর

খ্রিস্টপূর্ব ৪৫০ সালের একটি প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

উয়ারী-বটেশ্বর বাংলাদেশের ঢাকা বিভাগের নরসিংদীতে অবস্থিত প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নস্থল। খননকার্যের মাধ্যমে এখানে একটি সুরক্ষিত নগরকেন্দ্র, পাকা রাস্তা এবং শহরতলির বসতি উন্মোচিত হয়েছে। ধারণা করা হয় এটি মাটির নিচে অবস্থিত একটি দুর্গ-নগরী, যা সাধারণত ভারতীয় উপমহাদেশের তাম্র-পাথর যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে দেখা যায়।[১] প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন অনুযায়ী, এই স্থানের প্রধান বসতি ছিল লৌহ যুগে, আনুমানিক আড়াই হাজার বছর পূর্বে খ্রিস্টপূর্বা ৪০০ থেকে ১০০ অব্দের মধ্যে। এখান থেকে প্রচুর ছাপাঙ্কিত মুদ্রা এবং উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে, যা এই সময়কালের সাক্ষ্য বহন করে।[২][৩] বিশেষজ্ঞদের ধারণা অনুযায়ী এটি প্রায় আড়াই হাজার বছরের পুরনো।[৪] তবে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে আবিষ্কৃত কিছু প্রত্ন নিদর্শনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, নেদারল্যান্ড এবং নিউজিল্যান্ড তিনটি দেশের পরীক্ষাগারে কার্বন-১৪ পরীক্ষার প্রেক্ষিতে উয়ারীর বসতিকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।[৫]

বাংলাদেশ সরকারের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় উৎখনন কর্ম চলমান রেখেছে। সর্বশেষ ২০১৭ সালের ২ জানুয়ারি উয়ারীতে উৎখনন কালে বেশকিছু প্রত্ননিদর্শন সংগৃহীত হয়েছে।

Remove ads

ভূগোল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

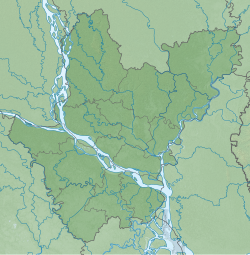

প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানটি ঢাকা শহর থেকে ৭০ কিলোমিটার (৪৩ মাইল) কিলোমিটার উত্তর-পূর্বে[৫] নরসিংদীর বেলাবো উপজেলায় থেকে প্রায় তিন কিলোমিটার পশ্চিমে অবস্থিত উয়ারী ও বটেশ্বর নামের দুটি গ্রামব্যাপী বিস্তৃত। এটি সিলেট অববাহিকার নিম্ন প্রান্তে, পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মিলনস্থলের প্রায় ১৭ কিলোমিটার (১১ মাইল) উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত। বোরহোল বিশ্লেষণের মাধ্যমে জানা যায় যে, স্থানটি প্লাইস্টোসিন যুগের একটি নদীগঠিত টেরেসের ওপর অবস্থিত, যা সমুদ্রপৃষ্ঠের প্রায় ১৫ মিটার (৪৯ ফুট) এবং বর্তমান নদীর স্তর থেকে ৬–৮ মিটার উঁচু। এ অঞ্চলের মাটি প্রধানত বাদামি-লাল রঙের কাদামাটির সঙ্গে স্তরযুক্ত বালির সংমিশ্রণে গঠিত, যা স্থানীয়ভাবে 'মধুপুর কাদামাটি' নামে পরিচিত।

ব্রহ্মপুত্র নদের প্রধান শাখা ইতিহাসের বিভিন্ন সময়ে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখার মধ্যে অবস্থান পরিবর্তন করেছে। আনুমানিক ২৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে, নদীর মূল প্রবাহ বদলে ব্রহ্মপুত্র-যমুনা শাখায় চলে গেলে সিলেট অববাহিকায় বিচ্ছিন্ন পিটভূমি সৃষ্টি হয়। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকায় এই পিটভূমির ওপর নগরায়ণের প্রমাণ পাওয়া গেছে, যা আনুমানিক ১১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের স্তর থেকে শনাক্ত করা হয়েছে। এখানে মানুষের বসবাস প্রায় এক সহস্রাব্দ ধরে চলতে থাকে, তবে আনুমানিক ২০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের দিকে নদীর প্রবাহ পুনরায় পুরাতন ব্রহ্মপুত্র শাখায় ফিরে যায়। ফলে সৃষ্ট বন্যার কারণে আনুমানিক ১০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে উয়ারী-বটেশ্বর নগর কেন্দ্রটি পরিত্যক্ত হয়। পরবর্তীতে ১৭৬২ সালের আরাকান ভূমিকম্পের ফলে নদীর মূল প্রবাহ আবার ব্রহ্মপুত্র-যমুনা শাখায় স্থানান্তরিত হয়।[১][৬]

Remove ads

আবিষ্কার

সারাংশ

প্রসঙ্গ

নরসিংদীর বেলাব উপজেলায় উয়ারী এবং বটেশ্বর পাশাপাশি দুটো গ্রাম। আকারে উয়ারী বৃহত্তর। উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার মানুষ বহু বছর ধরে এখানকার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সম্পর্কে অবগত, বিশেষ করে রৌপ্য নির্মিত ছাপাঙ্কিত মুদ্রা ও আধা-মূল্যবান রত্নপাথরের পুঁতির উপস্থিতি সম্পর্কে। ১৯৩০-এর দশকে, স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক হানিফ পাঠান এই নিদর্শন সংগ্রহ করতে শুরু করেন।[৫] হানিফ পাঠান তৎকালীন সাপ্তাহিক মোহাম্মদী পত্রিকায় "প্রাচীন মুদ্রা প্রাপ্তি" শীর্ষক সংবাদ ছাপেন। পরবর্তীতে তিনি তার ছেলে হাবিবুল্লাহ পাঠানকে এই এলাকার বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান সম্পর্কে সচেতন করে তুলছিলেন। বাবা-ছেলে মিলে তাদের সংগ্রহ সংরক্ষণের জন্য বটেশ্বর সংগ্রহশালা নামে একটি স্থানীয় জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। হাবিবুল্লাহ পাঠান বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ ও বই প্রকাশের মাধ্যমে এই নিদর্শনগুলোর বিবরণ তুলে ধরেন। তবে, উয়ারী-বটেশ্বর প্রত্নস্থলটি বাংলাদেশের শিক্ষাবিদ ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে কিছুটা সময় নিয়েছিল।[৭][৮]

খনন

১৯৩৩ খ্রিষ্টাব্দের ডিসেম্বরে উয়ারী গ্রামে শ্রমিকরা মাটি খননকালে একটি কলসিতে সঞ্চিত মুদ্রা ভাণ্ডার আবিষ্কার করে। স্থানীয় স্কুলশিক্ষক হানিফ পাঠান সেখান থেকে ২০-৩০টি মুদ্রা সংগ্রহ করেন। এগুলো ছিলো বঙ্গভারতের প্রাচীনতম রৌপ্যমুদ্রা।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] এ ভাবেই উয়ারী-বটেশ্বরের প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন সংগ্রহ শুরু হয়। ১৯৫৫ খ্রিষ্টাব্দে বটেশ্বর গ্রামে স্থানীয় শ্রমিকরা দুটি লৌহপিণ্ড পরিত্যক্ত অবস্থায় ফেলে যায়। ত্রিকোণাকৃতি ও এক মুখ চোখা, ভারী লৌহপিণ্ডগুলো হাবিবুল্লাহ পাঠান তার বাবাকে নিয়ে দেখালে তিনি অভিভূত হন। ঐ বছরের ৩০ জানুয়ারি দৈনিক আজাদ পত্রিকার রবিবাসরীয় সংখ্যায় "পূর্ব পাকিস্তানে প্রাগৈতিহাসিক সভ্যতা" শিরোনামে একটি প্রবন্ধ ছাপেন হানিফ পাঠান। এরপর ঐ এলাকায় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যেতে থাকে। ১৯৫৬ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে উয়ারী গ্রামের কৃষক জাড়ু মিয়া মাটি খননকালে ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রার একটি ভাণ্ডার আবিষ্কার করেন। ওই ভাণ্ডারে কমপক্ষে চার হাজারের মতো মুদ্রা ছিল। ওজন ছিলো নয় সের। জাড়ু মিয়া মুদ্রাগুলোর ঐতিহাসিক মূল্য অনুধাবন করতে না পেরে প্রতি সের আশি টাকা হিসেবে রৌপ্যকারের কাছে বিক্রি করে দেন। মাত্র ৭২০ টাকার জন্য ইতিহাসের অমূল্য সামগ্রীগুলো রৌপ্যকারের চুল্লিতে গলে চিরকালের জন্য হারিয়ে যায়।

১৯৭৪-১৯৭৫ খ্রিষ্টাব্দে হাবিবুল্লাহ পাঠান ঢাকা জাদুঘরের অবৈতনিক সংগ্রাহক ছিলেন। তখন গবেষণার জন্য উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, পাথরের গুটিকা, লৌহ কুঠার ও বল্লম জাদুঘরে দান করেন তিনি। ঐ সময় রাইঙ্গারটেক গ্রাম থেকে প্রাপ্ত ৩০টি লৌহ কুঠার জাদুঘরে প্রদান করেন তিনি। ১৯৮৮ খ্রিষ্টাব্দের দিকে উয়ারী গ্রামের শাহাবুদ্দিন মাটির নিচ থেকে ব্রোঞ্জের ৩৩টি পাত্রের একটি সঞ্চয় উদ্ধার করেন। পরবর্তীকালে সেগুলো মাত্র ২০০ টাকায় এক ভাঙ্গারির কাছে বিক্রি করে দেন শাহাবুদ্দিন। হাবিবুল্লাহ পাঠান একসময় স্থানীয় শিশু-কিশোরদেরকে প্রাচীন প্রত্নসামগ্রী কুড়িয়ে দেয়ার বিনিময়ে সামান্য কিছু পয়সা দিতে লাগলেন আর সংগ্রহ করতে লাগলেন উয়ারী-বটেশ্বর এলাকার অনাবিষ্কৃত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন। তার একাগ্র শ্রমেই খননের আগেই উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছিলো বঙ্গভারতের দুর্লভ একক নিদর্শন বিষ্ণুপট্ট, ব্রোঞ্জের তৈরি ধাবমান অশ্ব, উচ্চমাত্রায় টিনমিশ্রিত হাতলওয়ালা পাত্র, শিব নৈবেদ্য পাত্র, রেলিক কাসকিট-এর ভগ্নাংশ, পাথরের বাটখারা, নব্যপ্রস্তর যুগের বাটালি, লৌহকুঠার, বল্লম, পাথরের তৈরি সিল, ত্রিরত্ন, কচ্ছপ, হস্তী, সিংহ, হাঁস, পোকা, ফুল, অর্ধচন্দ্র , তারকা, রক্ষাকবচ, পোড়ামাটির কিন্নর, সূর্য ও বিভিন্ন জীব-জন্তুর প্রতিকৃতি, রিংস্টোন, ব্রোঞ্জের গরুড়, কয়েক সহস্র স্বল্প মূল্যবান পাথর ও কাচের গুটিকা।[৫]

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের শিক্ষক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের মতে, উয়ারী-বটেশ্বর ছিল একটি সমৃদ্ধ, সুপরিকল্পিত, প্রাচীন গঞ্জ বা বাণিজ্য কেন্দ্র। "সৌনাগড়া " যা গ্রিক ভূগোলবিদ, টলেমি তার বই জিওগ্রাফিয়া-তে উল্লেখ করেছিলেন ।[৯][১০][১১] ২০০০ সালে, প্রত্নতাত্ত্বিক সুফি মোস্তাফিজুর রহমানের নেতৃত্বে একটি দল উয়ারী-বটেশ্বরে খনন কার্যক্রম শুরু করে।[১২] খননে ৬০০ মিটার × ৬০০ মিটার আয়তনের একটি সুরক্ষিত দুর্গ বা রাজকীল্লা আবিষ্কৃত হয়, যা ৩০ মিটার প্রশস্ত পরিখা দিয়ে ঘেরা। দুর্গের পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম পাশে অতিরিক্ত ৫.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ, ৫ মিটার প্রশস্ত এবং ২-৫ মিটার উচ্চতার মাটির প্রাচীর পাওয়া যায়, যা স্থানীয়ভাবে "অসম রাজার গড়" নামে পরিচিত। পরবর্তী দুই দশকের বিভিন্ন সময়ে খনন কাজ চালানো হয়, যার মাধ্যমে দুর্গের আশেপাশে ৪৮টি প্রত্নস্থল চিহ্নিত করা হয়। এসব উপশহরের কাঠামোর মধ্যে ইট-নির্মিত বাসস্থান এবং ১৬০ মিটার দীর্ঘ একটি চুন-সুরকি ও মৃৎপাত্রের টুকরো দিয়ে বাঁধানো রাস্তা রয়েছে।

২০০৪ সালে, নগর কেন্দ্রের পূর্ব দিকে ২.৬০ মিটার × ২.২০ মিটার × ০.৫২ মিটার আয়তনের একটি গর্ত-বাসস্থল (পিট-ডুয়েলিং) আবিষ্কৃত হয়।[১][৭] এই স্থাপনার মধ্যে একটি গর্ত, একটি চুলা, ২৭২ সেন্টিমিটার পরিধির ও ৭৪ সেন্টিমিটার গভীরতার শস্যাগার এবং একটি সিঁড়িযুক্ত জলাধার রয়েছে। এই স্থাপনার মেঝে লাল মাটি দিয়ে তৈরি এবং এর ওপর ধূসর কাদামাটি প্রলেপ দেওয়া হয়েছে, তবে শস্যাগারের মেঝে চুন-সুরকি দিয়ে নির্মিত। এটি দক্ষিণ ভারতের ইনামগাঁওতে খননকৃত চুন-সুরকি মেঝে বিশিষ্ট চালকলিথিক গর্ত-বাসস্থলের (১৫০০–১০০০ খ্রিস্টপূর্ব) সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ।[৭]

উয়ারী-বটেশ্বর থেকে আবিষ্কৃত নিদর্শনের মধ্যে রয়েছে আধা-মূল্যবান রত্নপাথরের পুঁতি, কাচের পুঁতি, বিপুল সংখ্যক ছাপাঙ্কিত মুদ্রা, লোহার কুঠার ও ছুরি, তামার বালা, তামার খঞ্জর, উচ্চ-টিনযুক্ত ব্রোঞ্জ ও মৃৎপাত্রের গম্বুজাকৃতির পাত্র, কালো ও লাল মৃৎপাত্র, উত্তর-ভারতীয় কৃষ্ণ চিক্কণ মৃৎপাত্র এবং কালো পালিশকৃত মৃৎপাত্র।[৩] ৯ জানুয়ারি ২০১০ খ্রিষ্টাব্দে নবম ধাপের উৎখনন যখন শুরু হয় তখন প্রথমবারের মতো আর্থিক পৃষ্ঠপোষকতা দিতে এগিয়ে আসে বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়।[৪]

Remove ads

প্রাপ্ত প্রত্ননিদর্শন

সারাংশ

প্রসঙ্গ

উয়ারী-বটেশ্বরে প্রত্ন-বস্তু খননে প্রায় আড়াই হাজার বছরের প্রাচীন দুর্গ-নগর, বন্দর, রাস্তা, পার্শ্ব-রাস্তা, পোড়ামাটির ফলক, স্বল্প-মূল্যবান পাথর ও কাচের পুঁতি, মুদ্রা-ভাণ্ডারসহ উপমহাদেশের প্রাচীনতম ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। উল্টো-পিরামিড আকৃতির স্থাপত্যটি নিয়েও বিশেষজ্ঞ স্থপতিরা ইতোমধ্যে গবেষণা শুরু করেছেন।[৪] এখানে পাওয়া চারটি পাথুরে নিদর্শন প্রত্নপ্রস্তরযুগের বলে কেউ কেউ মনে করে। [তথ্যসূত্র প্রয়োজন] নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার প্রাপ্তির আলোকে অনুমান করা হয়েছে যে, খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে এগুলো এখানে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে। বিপুল পরিমাণ লৌহ কুঠার ও বর্শাফলকের সময়কাল এখনো নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। তবে ড. জাহানের রাসায়নিক পরীক্ষার ভিত্তিতে এগুলো ৭০০-৪০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের বলে ধারণা করা হচ্ছে। ছাপাঙ্কিত রৌপ্য মুদ্রাগুলো মৌর্যযুগে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২০- খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৭) প্রচলিত থাকার সম্ভাবনা।[তথ্যসূত্র প্রয়োজন] কাচের গুটিকাগুলো সম্ভবত খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রিষ্টীয় প্রথম শতক পর্যন্ত প্রচলিত ছিলো। ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে বঙ্গীয় শিল্পকলা চর্চার আন্তর্জাতিক কেন্দ্রের উদ্যোগে উয়ারীতে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত উত্তর ভারতীয় কালো মসৃণ মৃৎপাত্র, রোলেটেড মৃৎপাত্র, নব্ড মৃৎপাত্র প্রভৃতির দুটি কার্বন-১৪ পরীক্ষা করা হয়। ঐ পরীক্ষায় উয়ারীর বসতিকে খ্রিষ্টপূর্ব ৪৫০ অব্দের বলে নিশ্চিত করা হয়েছে।[৫]

উয়ারী গ্রামে ৬৩৩ মিটার দীর্ঘ বাহুবিশিষ্ট বর্গাকৃতি গড় ও পরিখা রয়েছে। পূর্ব পাশের পরিখাটি ছাড়া গড় ও পরিখার চিহ্ন লুপ্তপ্রায়। ৬ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট আরেকটি বহির্দেশীয় গড় ও পরিখা সোনারুতলা গ্রাম থেকে শুরু করে বটেশ্বর হানিয়াবাইদ, রাজারবাগ ও আমলাব গ্রামের ওপর দিয়ে আঁড়িয়াল খাঁ নদের প্রান্তসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত। এটিকে স্থানীয় লোকজন "অসম রাজার গড়" বলে থাকেন। এরূপ দুটো প্রতিরক্ষা প্রাচীর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক বা প্রশাসনিক কেন্দ্রের নির্দেশক, যা নগরায়ণেরও অন্যতম শর্ত।[৫]

২০০৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ-এপ্রিলে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উৎখননে উয়ারী গ্রামে আবিষ্কৃত হয়েছে ১৮ মিটার দীর্ঘ, ৬ মিটার প্রশস্ত ও ৩০ সেন্টিমিটার পুরু একটি প্রাচীন পাকা রাস্তা। রাস্তাটি নির্মাণে ব্যবহৃত হয়েছে ইটের টুকরা, চুন, উত্তর ভারতীয় কৃষ্ণ মসৃণ মৃৎপাত্রের টুকরা, তার সঙ্গে রয়েছে ল্যাটারাইট মাটির লৌহযুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র টুকরা। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের প্রধান ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান এটিকে আড়াই হাজার বছর পুরনো বলে দাবি করেছেন। এ সম্পর্কে কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর অভিমত: এতো দীর্ঘ ও চওড়া রাস্তা এর আগে পুরো গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ সভ্যতায় কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণ বলতে সিন্ধু সভ্যতার পরের নগরায়ণের সময়কে বোঝায়। ফলে যেটি আবিষ্কৃত হয়েছে বলা হচ্ছে তা শুধু বাংলাদেশেই নয়, সিন্ধু সভ্যতার পর ভারতবর্ষের সবচেয়ে পুরনো রাস্তা।[৫]

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র ও আড়িয়াল খাঁ নদের মিলনস্থলের অদূরে কয়রা নামক একটি শুষ্ক নদীখাতের দক্ষিণতীরে বন্যাযুক্ত গৈরিক মাটির উঁচু ভূখণ্ডে উয়ারী-বটেশ্বরের অবস্থান। ভৌগোলিক অবস্থান বিবেচনায় আদি ঐতিহাসিক কালপর্বে এ প্রত্নস্থানকে বহির্বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসেবে অধিকতর স্পষ্ট করেছে। টলেমির বিবরণ থেকে দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর অনুমান আদি ঐতিহাসিক যুগে উয়ারী-বটেশ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সাম্রাজ্যের মালামাল সংগ্রহ ও বিতরণের সওদাগরি আড়ত (Entry port) হিসেবে কাজ করতো। তার এই ধারণাকে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন সুফি মোস্তাফিজুর রহমান।[৫]

বৌদ্ধ পদ্মমন্দির

২০১০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে নবম ধাপের উৎখননে বেরিয়ে আসে প্রায় ১,৪০০ বছরের প্রাচীন ইটনির্মিত[১৩] বৌদ্ধ পদ্মমন্দির। ১০.৬ মিটার বাই ১০.৬ মিটার বর্গাকার বৌদ্ধমন্দিরটির দেয়াল ৮০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত আর ভিত্তিমূল এক মিটার। কাদামাটির গাঁথুনির দেয়ালের ভিত্তি তিন ধাপে প্রক্ষিপ্ত। মূল দেয়ালের উত্তর, দক্ষিণ ও পশ্চিমে ৭০ সেন্টিমিটার দূরত্বে সমান্তরালভাবে ৭০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত দেয়াল রয়েছে। মূল দেয়ালের চারদিকে ইট বিছানো ৭০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত প্রদক্ষিণ পথ রয়েছে। প্রদক্ষিণ পথের বাইরের দিকে মূল দেয়ালের সমান্তরাল ৬০ সেন্টিমিটার প্রশস্ত দেয়াল রয়েছে। তবে পূর্বদিকে মূল দেয়াল ও বহির্দেয়ালের দূরত্ব ৩.৫ মিটার। পূর্বদিকে প্রদক্ষিণ পথ ও বারান্দা রয়েছে। এ পর্যন্ত বৌদ্ধমন্দিরটিতে দুটি নির্মাণ যুগ শনাক্ত করা হয়েছে। আদি নির্মাণ যুগের ইট বিছানো মেঝের অংশবিশেষ উন্মোচিত হলেও অন্যান্য বৈশিষ্ট্য শনাক্ত করতে আরও সময় লাগবে। তবে পরবর্তী নির্মাণ যুগে পূর্ব-দক্ষিণ কোণে ইট বিছানো একটি বেদী পাওয়া গেছে। উৎখননে আটটি পাপড়িযুক্ত একটি পদ্ম অনেকটা অক্ষত অবস্থায় বেরিয়ে এসেছে। এই পদ্মের উপস্থিতিই মন্দিরটিকে পদ্মমন্দিরের মর্যাদা দেয়। বৌদ্ধধর্মে পদ্ম খুবই তাত্পর্যপূর্ণ। বৌদ্ধধর্মের আটটি শুভ লক্ষণ প্রতীকের মধ্যে পদ্ম একটি। মন্দিরটি শিবপুর উপজেলার মন্দির ভিটা থেকে শনাক্ত করা হয়েছে।[১৪]

Remove ads

ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

এই স্থানে কোনো শিলালিপি বা লিখিত নথি পাওয়া যায়নি। স্তরবিশ্লেষণমূলক প্রমাণ আগের নগর বসতির অস্তিত্ব নির্দেশ করলেও, নিদর্শনের তেজস্ক্রিয় কার্বন পরীক্ষার ফলে উয়ারী-বটেশ্বর নগর কেন্দ্রের সর্বাধিক সক্রিয় সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে নির্ধারিত হয়েছে।[১] রুলেটেড ও নকশাযুক্ত মৃৎপাত্র এবং বিভিন্ন ধরনের পাথরের পুঁতির আবিষ্কার ইঙ্গিত দেয় যে, উয়ারী-বটেশ্বর দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও রোমান সভ্যতার সঙ্গে নদীপথে যোগাযোগ করত।[২][১৫] প্রথম খননকারী দলের নেতা সুফি মোস্তাফিজুর রহমান অনুমান করেন যে, উয়ারী-বটেশ্বরই প্রাচীনকালে পণ্য বিনিময়ের কেন্দ্র বা বাণিজ্যকেন্দ্র "সৌনাগড়া ", যার উল্লেখ টলেমি তার জিওগ্রাফিয়া গ্রন্থে করেছেন।[১৬]

উয়ারী-বটেশ্বর স্থানে দুটি ধরনের ছাপাঙ্কিত মুদ্রা পাওয়া গেছে—প্রাক-মৌর্য জনপদ ধারাবাহিক আঞ্চলিক মুদ্রা (খ্রিস্টপূর্ব ৬০০-৪০০) এবং মৌর্য সাম্রাজ্যিক ধারাবাহিক মুদ্রা (খ্রিস্টপূর্ব ৫০০-২০০)। আঞ্চলিক মুদ্রাগুলোর এক পাশে চারটি প্রতীকের সেট দেখা যায়, আর অপর পাশে হয় খালি থাকে বা একটি ক্ষুদ্র প্রতীক থাকে। প্রতীকগুলোর মধ্যে নৌকা, চিংড়ি, কাঁটায় গাঁথা মাছ বা বিচ্ছু, ক্রস পাতা ইত্যাদি রয়েছে, যা ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া সমসাময়িক মুদ্রাগুলোর তুলনায় ব্যতিক্রমী। অনুমান করা হয়, এই মুদ্রাগুলো বঙ্গ রাজ্যে স্থানীয় মুদ্রা হিসেবে ব্যবহৃত হতো এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড়ে পাওয়া অঙ্গ রাজ্যের মুদ্রার থেকে ভিন্ন ছিল।[৩][৭][১৭]

উয়ারী-বটেশ্বর থেকে বিপুল পরিমাণ আধামূল্যবান পাথরের পুঁতির সন্ধান পাওয়া গেছে, যা ভারতের ঐ সময়ের প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় বিরল।[৭] পুঁতির উপাদানের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের কোয়ার্টজ রয়েছে—রক ক্রিস্টাল, সিট্রিন, অ্যামেথিস্ট, অ্যাগেট, কার্নেলিয়ান, ক্যালসেডনি এবং সবুজ বা লাল জ্যাসপার। স্তরবিশ্লেষণ থেকে জানা যায়, সমৃদ্ধ পুঁতি সংস্কৃতির নিদর্শনযুক্ত স্তরগুলো খ্রিস্টপূর্ব ২০০ সালের কাছাকাছি সময়ে সেডিমেন্টারি স্তর দ্বারা হঠাৎ বাধাগ্রস্ত হয়, যা ইঙ্গিত দেয় যে পুরনো ব্রহ্মপুত্র নদের প্রবাহ পরিবর্তনের ফলে উয়ারী-বটেশ্বরের মানুষের স্থানচ্যুতি ঘটেছিল এবং তাদের পুঁতি সংস্কৃতি হারিয়ে গিয়েছিল।[১]

টলেমি'র সৌনাগড়া

গ্রিক ভূগোলবিদ টলেমির উল্লেখিত "সৌনাগড়া"র সত্যিকার অবস্থান কোথায় - এ প্রশ্নে বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষক বাংলাদেশের এ অঞ্চলকে নির্দেশ করে থাকেন। প্রাচীন সুবর্ণগ্রাম বর্তমানে সোনারগাঁ নামে পরিচিত। স্থানটি নদীবাহিত পলি থেকে উত্থিত চরাভূমি- মধ্যযুগের খ্যাত রাজধানী ও নদীবন্দর। তাই ধরে নেয়া হয় সৌনাগড়া-সুবর্ণগ্রাম-সোনারগাঁয়ের বিস্তৃতি ছিলো সাভার, কাপাসিয়া, বর্ষী, শ্রীপুর, টোক, বেলাব, মরজাল, পলাশ, শিবপুর, মনোহরদী, উয়ারী-বটেশ্বরসহ লক্ষা, ব্রহ্মপুত্র, আড়িয়াল খাঁ, মেঘনা প্রভৃতি নদ-নদী অধ্যুষিত এক বিস্তীর্ণ ভূখণ্ডে। উয়ারী-বটেশ্বরে প্রাপ্ত বর্ণিল কাচের পুঁতি ও স্যান্ডউইচ কাচের গুটিকা থেকে এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল, এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া (থাইল্যান্ড) ও ভূমধ্যসাগর অঞ্চলের (রোমান সাম্রাজ্য) বহিঃবাণিজ্যের উপর ভিত্তি করে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনেকেই উয়ারী-বটেশ্বরকে টলেমি’র উল্লেখিত "সৌনাগড়া" বলে উল্লেখ করছেন।[৫]

সোনারুতলা গ্রাম থেকে একটি পাথরের ও অন্যটি পোড়ামাটির নিবেদন স্তূপ পাওয়া যায়। এগুলোর নির্মাণ পদ্ধতি এবং পোড়ানোর কারিগরি বিষয়ে ধারণা হয় এগুলো তাম্রপ্রস্তর যুগে ব্যবহৃত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে পাণ্ডুরাজার ঢিবিতে তাম্রাশ্মীয় পর্বে (খ্রিষ্টপূর্ব ১৬০০-খ্রিষ্টপূর্ব ১৪০০) বসতি স্থাপনকারী মানবগোষ্ঠী ধান্য তুষের ছাপাঙ্কিত ধূসর, রক্তিম ও কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র নির্মাণ করেছে। কাদামাটিতে ধান বা ধানের তুষ মিলিয়ে ইট ও মৃৎপাত্র নির্মাণের ঐতিহ্য এ অঞ্চলে দীর্ঘকাল থেকে চলে আসা সংস্কৃতির স্বাক্ষর।[৫]

আলেকজান্ডার ও তার সৈন্যবাহিনীর মাধ্যমে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ডিওডোরাস (৬৯ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ-১৬ খ্রিষ্টাব্দ) সিন্ধু পরবর্তী দেশ সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন যে, গঙ্গা পেরিয়ে যে অঞ্চল সেখানে গঙ্গারিডাই-দের আধিপত্য। উল্লেখ করা হয়েছে যে, চতুর্থ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে গঙ্গারিডাইর রাজা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল। তার ৬ হাজার পদাতিক, ১ হাজার অশ্বারোহী ও ৭ শত হস্তীর বাহিনী ছিল। প্রাপ্ত তথ্য এ বিষয়ে ইঙ্গিত দেয় যে, পাশ্চাত্যের দূরবর্তী দেশগুলি পরবর্তী ৫০০ বছর তাদের নাম ও যশ সম্বন্ধে ওয়াকিফহাল ছিল।[১৮]

Remove ads

সংস্কৃতি

লিপি বা শিলালিপির অনুপস্থিতি সত্ত্বেও, আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলোর প্রতীকে উয়াররী-বটেশ্বর সমাজের সাংস্কৃতিক উপাদানের প্রতিফলন দেখা যায়। ছাপাঙ্কিত মুদ্রাগুলোর মধ্যে সূর্যদেবতা ও ছয়-ভুজবিশিষ্ট প্রতীক, তিন খিলানবিশিষ্ট পর্বতের ওপরে অর্ধচন্দ্র, নন্দীপদ বা বলযুক্ত প্রতীক, বিভিন্ন প্রাণীর মোটিফ এবং জ্যামিতিক নকশা রয়েছে। অন্যদিকে, নন্দীপদ ও স্বস্তিকা প্রতীক পাথরের পাতনায় খোদাই করা পাওয়া গেছে। এসব প্রতীক ওয়ারি-বটেশ্বর সমাজে "হিন্দুধর্মের" উপস্থিতির ইঙ্গিত দেয়।[১৯]

কার্বনাইজড বীজ ও বীজের টুকরার প্রত্ন-উদ্ভিদবিদ্যাগত গবেষণায় ধানচাষের আধিপত্যের প্রমাণ পাওয়া গেছে। এখানে ইন্ডিকা ধানের তুলনায় জাপোনিকা উপপ্রজাতির চাষ বেশি করা হতো, যা সমসাময়িক দক্ষিণ ভারতে তুলনামূলকভাবে কম প্রচলিত ছিল। অন্যান্য ফসলের মধ্যে বার্লি, ওট, অল্প পরিমাণে গ্রীষ্মকালীন ছোট দানা শস্য, বিভিন্ন ধরনের গ্রীষ্ম ও শীতকালীন ডাল, তুলা, তিল ও সরিষার চাষ হতো। প্রচুর তুলার বীজের টুকরার উপস্থিতি ওয়ারি-বটেশ্বরের অর্থনীতিতে বস্ত্র উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নির্দেশ করে।[২]

Remove ads

প্রকাশনা

ইতোমধ্যে দেশ-বিদেশের অনেক খ্যাতিমান প্রত্নতত্ত্ববিদ উয়ারী বটেশ্বর নিয়ে মূল্যবান গবেষণা সন্দর্ভ প্রকাশ করেছেন।[৫] তবে বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এখনও পর্যন্ত কোনো প্রতিবেদন প্রকাশ করেনি।

সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রদর্শন

উয়ারী-বটেশ্বরের উৎখননে প্রাপ্ত বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন কোন জাদুঘরে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয় নি। কিছু নিদর্শন বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর-এর অধিকারে এবং কিছু নিদর্শন ঐতিহ্য অন্বেষণ গবেষণা কেন্দ্র এর অধিকারে রয়েছে। তবে হানিফ পাঠান নিজ উদ্যোগে তার বসতবাড়িতে "বটেশ্বর প্রত্ন সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগার" নামে পারিবারিক যাদুঘর প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে তার পুত্র মো. হাবিবুল্লাহ পাঠান এটির দেখাশুনা করেন। এতে রয়েছে তিনহাজার বছর আগের লৌহ কুঠার, চার-পাঁচহাজার বছর আগের নব্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন, তিন-চার হাজার বছর আগের তাম্র প্রস্তর যুগের ব্রোঞ্জ বলয়, যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহৃত পোড়া মাটির গোলক, নানা বর্ণের পাথরের পুঁতি, খ্রিষ্টপূর্ব সময়ের ছাপাঙ্কিত রৌপ্যমুদ্রা, বিভিন্ন সময়ে সংকলিত ঐতিহাসিক সাময়িকী, স্মারক ও কয়েক হাজার দুষ্প্রাপ্য বইয়ের সংগ্রহ।[২০]

Remove ads

উয়ারী বটেশ্বর দুর্গ নগর উন্মুক্ত জাদুঘর

প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণা কেন্দ্র "ঐতিহ্য অন্বেষণ"- এর উদ্যোগে উয়ারী প্রত্নতাত্ত্বিক গ্রামে ২০১৮ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি "উয়ারী বটেশ্বর দুর্গ নগর উন্মুক্ত জাদুঘর" উদ্বোধন করা হয়েছে। উদ্বোধন কালে ঐতিহ্য অন্বেষণের নির্বাহী পরিচালক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, এ ধরনের প্রত্ন জাদুঘর বাংলাদেশে এই প্রথম। এই উয়ারী বটেশ্বর দুর্গ নগর উন্মুক্ত জাদুঘরে প্রত্নবস্তুর মডেল, রেপ্লিকা, প্রত্নবস্তু, প্রত্নবস্তুর আলোকচিত্র, বিবরণ, বিশ্লেষণ প্রদর্শন করা হয়েছে।[২১]

Remove ads

চিত্রশালা

- "উয়ারী বটেশ্বর দুর্গ নগর উন্মুক্ত জাদুঘর"- এর সাইনবোর্ড। উয়ারী- বটেশ্বর, নরসিংদী, বাংলাদেশ। (আগস্ট ২০১৯)

- "উয়ারী বটেশ্বর দুর্গ নগর উন্মুক্ত জাদুঘর"- এর একটি চিত্র। উয়ারী- বটেশ্বর, নরসিংদী, বাংলাদেশ। (আগস্ট ২০১৯)

- হানিফ পাঠান কর্তৃক তার নিজস্ব বাড়িতে ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত "বটেশ্বর প্রত্ন সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারে" প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

আরও পড়ুন

- দিলীপ কুমার চক্রবর্তী (১৯৯২)। Ancient Bangladesh. ঢাকা (ইংরেজি)

- নীহারঞ্জন রায়। বাঙালির ইতিহাস (আদি পর্ব)। দে’জ পাবলিশিং, কলিকাতা

- মেগাস্থিনিস। ইন্ডিকা।

- বিচারপতি মোঃ হাবিবুর রহমান। গঙ্গাঋদ্ধি থেকে বাংলাদেশ। বাংলা একাডেমি।

আরও দেখুন

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads