শীর্ষ প্রশ্ন

সময়রেখা

চ্যাট

প্রসঙ্গ

তাপগতিবিজ্ঞান

পদার্থবজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে তাপ ,তাপমাত্রা ও গতির মাঝে সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে উইকিপিডিয়া থেকে, বিনামূল্যে একটি বিশ্বকোষ

Remove ads

তাপগতিবিজ্ঞান (ইংরেজি: Thermodynamics) পদার্থবিজ্ঞানের একটি শাখা যেখানে তাপশক্তি ও তাপমাত্রা এবং এরসাথে শক্তি ও কাজের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করা হয়। তাপগতিবিজ্ঞানের মূলনীতিগুলো বিজ্ঞান ও প্রকৌশলের সমস্ত শাখায় মৌলিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। তাপগতিবিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় ধারণা হল বৃহৎ সিস্টেম বা তাপগতীয় সিস্টেম (macroscopic system)। বৃহৎ সিস্টেম বলতে জ্যামিতিকভাবে পৃথক করা যায় এমন একটি পদার্থ-অংশকে বোঝায়, যার ধর্মগুলোকে তাপমাত্রা, চাপ, এনট্রপি, আভ্যন্তরীণ শক্তি, এনথ্যালপি, গিবস্ মুক্ত-শক্তি ইত্যাদির মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে বর্ণনা করা যায়। সেই জ্যামিতিক গণ্ডির বাইরে বিশ্বের (universe) যে অংশ, তাকে পরিবেশ বলে। যদি সিস্টেমটি কোন অসীম, অনুত্তেজিত পরিবেশের সহাবস্থানে থাকে, তাহলে সেই পরিবেশকে রিজার্ভয়ার (reservoir) বলে। এই পরিবেশের আচরণ তাপগতিবিদ্যার চারটি নিয়ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যা পরিমাপযোগ্য। আণুবীক্ষণিক ভৌত পরিমাপ ব্যবহার করে একটি পরিমাণগত বিবরণ প্রদান করা যায়, কিন্তু পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা দ্বারা আণুবীক্ষণিক উপাদানগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে এটি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে।

তাপগতিবিদ্যা বিজ্ঞান বিভিন্ন বিষয়ের জন্য প্রযোজ্য যেমন: প্রকৌশল, বায়োকেমিস্ট্রি, রাসায়নিক প্রকৌশল, যান্ত্রিক প্রকৌশল এবং বিশেষ করে ভৌত রসায়ন। তবে অন্যান্য জটিল ক্ষেত্রে যেমন আবহাওয়াবিদ্যার ক্ষেত্রেও এটি ব্যবহৃত হয়।[১]

ঐতিহাসিকভাবে, তাপগতিবিদ্যা প্রাথমিক বাষ্প ইঞ্জিনগুলোর কার্যকারিতা বাড়ানোর উদ্দ্যেশে বিকশিত হয়েছিল, বিশেষ করে ফরাসি পদার্থবিদ নিকোলাস লিওনার্দ সাদি কার্নোটের (১৮২৪) কাজের মাধ্যমে, যিনি বিশ্বাস করতেন যে ইঞ্জিনের কার্যকারিতা হল মূল চাবিকাঠি যা ফ্রান্সকে নেপোলিয়নীয় যুদ্ধে জয়ী হতে পারে।[২] স্কটস-আইরিশ পদার্থবিজ্ঞানী লর্ড কেলভিন ১৮৫৪ সালে সর্বপ্রথম তাপগতিবিদ্যার একটি সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা প্রণয়ন করেন: তাপ-গতিবিদ্যা হল কোনো পদার্থের দেহ সংলগ্ন অংশগুলোর মধ্যে কাজ করা শক্তির সাথে তাপের সম্পর্ক ও বৈদ্যুতিক শক্তির সাথে তাপের সম্পর্ক।"[৩]

যান্ত্রিক তাপ ইঞ্জিনে তাপগতিবিদ্যার প্রাথমিক প্রয়োগ যা রাসায়নিক যৌগ এবং রাসায়নিক বিক্রিয়ার অধ্যয়ন দ্রুত প্রসারিত হচ্ছিল। রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা, রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এনট্রপির অবস্থা ও প্রকৃতি অধ্যয়ন করে যা তাপগতিবিদ্যার সম্প্রসারণ ও এ সম্পর্কিত জ্ঞানের সিংহভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে যা থেকে পরবর্তিতে তাপগতিবিদ্যার অন্যান্য সূত্রের আবিষ্কার হয়। পরিসংখ্যানগত তাপগতিবিদ্যা বা পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার ক্ষেত্রে উত্তেজিত কণাদের আণুবীক্ষণিক আচরণ থেকে কণার সম্মিলিত গতির সম্পর্কে ধারণা করা হয়েছিল। ১৯০৯ সালে, কনস্ট্যান্টিন ক্যারাথিওডোরি একটি স্বতঃসিদ্ধ সূত্রে একটি সম্পূর্ণ গাণিতিক পদ্ধতির উপস্থাপন করেছিলেন। এবং সেই গাণিতিক পদ্ধতির ব্যাখ্যাকে প্রায়শই জ্যামিতিক তাপগতিবিদ্যা হিসাবে উল্লেখ করা হয়।[৪][৫][৬][৭][৮]

ভারসাম্যাবস্থায় সিস্টেমটি তাপমাত্রা (T), চাপ (P) ও আয়তন (V) -এর মত কিছু পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্যের সাহায্যে বর্ণনা করা যায়। এগুলো তাপগতীয় স্থানাঙ্ক হিসেবে পরিচিত। এগুলো ছাড়াও আরও অনেক স্থানাঙ্ক, যেমন:– ঘনত্ব, আপেক্ষিক তাপ, সংকোচনীয়তা, তাপীয় প্রসারাংক, ইত্যাদি চিহ্নিত ও তুলনা করে পরিবশের সাথে বস্তুটির সম্পর্ক আরও পূর্ণাঙ্গভাবে প্রকাশ করা যায়।

সিস্টেমটির ভারসাম্যাবস্থাকে পরিমাপ করার জন্য যে একক ব্যবহৃত হয় তাকে এনট্রপি বলা হয়। খুব সহজভাবে বলতে গেলে, এনট্রপি হচ্ছে সিস্টেমটির মধ্যবর্তী বিশৃঙ্খলা পরিমাপ করার একক। যখন একটি সিস্টেমের এনট্রপি সর্বাধিক হয়, তখন সেটি ভারসাম্যাবস্থায় চলে আসে। আর ভারসাম্যাবস্থার সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল, এই অবস্থায় যে কোন বৃহৎ সিস্টেমের চলকগুলো বিগত পরিবর্তনের অনপেক্ষ হয়ে যায়, আর সময়ের সাথে তারা আর পাল্টায় না।[৯]

যখন কোন বৃহৎ সিস্টেম একটি ভারসাম্যাবস্থা থেকে আরেকটি ভারসাম্যাবস্থায় রূপান্তরিত হয়, তখন বলা হয় একটি তাপগতিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া নিষ্পন্ন হয়েছে। কিছু কিছু তাপগতিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া প্রত্যাবর্তী, আর অন্যগুলোর প্রত্যাবর্তন সম্ভব নয়। ১৯শ শতাব্দীতে অত্যন্ত কষ্টসাধ্য পরীক্ষণের মাধ্যমে আবিষ্কৃত তাপগতিবৈজ্ঞানিক সূত্রগুলো সমস্ত তাপগতিবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে এবং এগুলোর সীমা নির্ধারণ করে।

Remove ads

তাপগতিবিজ্ঞান

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপমাত্রা (Temperature): তাপমাত্রা হচ্ছে বস্তুর তাপীয় অবস্থা, যা নির্ধারণ করে বস্তুটি অন্য বস্তুর তাপীয় সংস্পর্শে রাখলে তাপ ত্যাগ করবে না গ্রহণ করবে। তাপমাত্রা বলতে বস্তু কতটুকু গরম বা ঠান্ডা তা বুঝায়। তাপমাত্রাকে θ বা T দ্বারা প্রকাশ করা হয়। তাপমাত্রার একক °C, K, °F ইত্যাদি।[১০]

তাপগতীয় প্রণালী বিষয়ে অধ্যয়ন করে কতকগুলো শাখার সৃষ্টি হয়েছে। এগুলো তাপগতিবিদ্যার বিভিন্ন প্রাণালী ও মতবাদের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে।[১১] যে কোনো তাপগতিগত ব্যবস্থার বর্ণনায় তাপগতিবিদ্যার চারটি সূত্র ব্যবহার করা হয় যা একটি স্বতঃসিদ্ধ ভিত্তি তৈরি করে।

প্রথম সমীকরণটি নির্দিষ্ট করে যে শক্তি শারীরিক সিস্টেমের মধ্যে তাপ হিসাবে, কাজ হিসাবে এবং পদার্থের স্থানান্তরের সাথে স্থানান্তরিত হতে পারে।

দ্বিতীয় সমীকরণটি এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলা নামক একটি পরিমাণের অস্তিত্বকে সংজ্ঞায়িত করে, যা দিককে বর্ণনা করে, তাপগতিগতভাবে, একটি সিস্টেম বিবর্তিত হতে পারে এবং একটি সিস্টেমের ক্রম অবস্থাকে পরিমাপ করতে পারে এবং এটি নিষ্কাশন করা যেতে পারে এমন দরকারী কাজের পরিমাণ নির্ধারণ করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

সিস্টেম থেকে তাপগতিবিদ্যায়, বস্তুর বৃহৎ অংশগুলোর মধ্যে মিথস্ক্রিয়াগুলোর পাঠ নেওয়া হয় এবং শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। এর কেন্দ্রবিন্দু হল তাপগতীয় সিস্টেম এবং এর চারপাশের ধারণা। একটি সিস্টেম কণা দ্বারা গঠিত, যার গড় গতি তার অন্য সব বৈশিষ্ট্যগুলোকে সংজ্ঞায়িত করে এবং সেই বৈশিষ্ট্যগুলো তার সেই অবস্থার জন্য যে সমীকরণ রয়েছে এর মাধ্যমে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত। অভ্যন্তরীণ শক্তি এবং তাপগতীয় সম্ভাব্যতা প্রকাশ করার জন্য বৈশিষ্ট্যগুলোকে একত্রিত করা যেতে পারে, যা ভারসাম্য এবং স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়াগুলোর অবস্থা নির্ধারণের জন্য দরকারী।

এই সরঞ্জামগুলোর সাহায্যে, তাপগতিবিদ্যা ব্যবহার করা যেতে পারে যে কীভাবে সিস্টেমগুলো তাদের পরিবেশের পরিবর্তনগুলোতে প্রতিক্রিয়া জানায়। এটি বিজ্ঞান এবং প্রকৌশলের বিভিন্ন বিষয়ে প্রয়োগ করা যেতে পারে, যেমন ইঞ্জিন, ফেজ ট্রানজিশন, রাসায়নিক বিক্রিয়া, পরিবহন দুর্ঘটনা এবং এমনকি ব্ল্যাক হোল। তাপগতিবিদ্যার ফলাফল পদার্থবিদ্যার অন্যান্য ক্ষেত্র এবং রসায়ন, রাসায়নিক প্রকৌশল, জারন প্রকৌশল, মহাকাশ প্রকৌশল, যান্ত্রিক প্রকৌশল, কোষ জীববিদ্যা ইত্যাদি এর জন্য অপরিহার্য। বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, পদার্থ বিজ্ঞান, এবং অর্থনীতি কয়েকটি ক্ষেত্রের নাম মাত্র। এই নিবন্ধটি মূলত ধ্রুপদী তাপগতিবিদ্যার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে যা প্রাথমিকভাবে তাপগতীয় ভারসাম্যের সিস্টেমগুলো অধ্যয়ন করে। ভারসাম্যহীন তাপগতিবিদ্যাকে প্রায়শই শাস্ত্রীয় চিকিৎসার একটি সম্প্রসারণ হিসাবে বিবেচনা করা হয়, তবে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা সেই ক্ষেত্রে অনেক অগ্রগতি এনেছে।[১২][১৩]

Remove ads

ইতিহাস

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতিবিদ্যার ইতিহাস শুরু হয় অটো ভন গুয়েরিকের হাত ধরে, যিনি ১৬৫০ সালে, বিশ্বের প্রথম ভ্যাকুয়াম পাম্প তৈরি এবং ডিজাইন করেছিলেন এবং তার ম্যাগডেবার্গ হেমিস্ফিয়ার ব্যবহার করে ভ্যাকুয়ামটি সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। প্রকৃতি শূন্যতাকে ঘৃণা করে অ্যারিস্টটলের দীর্ঘদিনের অনুমানকে খণ্ডন করার জন্য গুয়েরিক একটি শূন্যতা তৈরি করতে চেয়েছিলেন। গুয়েরিকের কিছু পরেই, অ্যাংলো-আইরিশ পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদ রবার্ট বয়েল, গুয়েরিকের নকশা সম্পর্কে জানতে পেরেছিলেন এবং ১৬৫৬ সালে, ইংরেজ বিজ্ঞানী রবার্ট হুকের সাথে সমন্বয় করে একটি বায়ু পাম্প তৈরি করেন।[১৪] এই পাম্প ব্যবহার করে বয়েল এবং হুক চাপ,তাপমাত্রা এবং আয়তন এর মধ্যে একটি সম্পর্ক লক্ষ্য করেন। এই সময়ে বয়েল একটি সূত্র আবিস্কার করেন,যেটা থেকে এটা জানা যায় যে চাপ এবং আয়তন পরস্পর ব্যাস্তানুপাতিক। তারপর, ১৬৭৯ সালে, এই ধারণাগুলোর উপর ভিত্তি করে, ডেনিস পাপিন নামে বয়েলের একজন সহযোগী, একটি বাষ্প ডাইজেস্টার তৈরি করেছিলেন, যা একটি শক্তভাবে আবদ্ধ করা বন্ধ পাত্র এবং যা উচ্চ চাপ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত বাষ্পকে আবদ্ধ করে রাখতে পারতো।

পরবর্তীতে এতে একটি বাষ্প ভালভ প্রয়োগ করা হয়, যার ফলে বাতাস সহজেই বেরিয়ে যেতে পারত না। ভালভের পর্যায়ক্রমে উঠা-নামার ধারণা থেকে পরবর্তীতে প্যাপিন পিস্টন এবং একটি সিলিন্ডার ইঞ্জিনের ধারণাটি প্রবর্তন করেন। তবে তিনি তার নকশা হুবহু অনুসরণ করেননি। তা সত্ত্বেও, ১৬৯৭ সালে, পাপিনের নকশার উপর ভিত্তি করে, প্রকৌশলী টমাস সেভেরি প্রথম ইঞ্জিন তৈরি করেন, যার পরে ১৭১২ সালে টমাস নিউকোমেন তৈরি করেন। যদিও এই প্রাথমিক ইঞ্জিনগুলো অশোধিত এবং অদক্ষ ছিল, তবুও তারা সেই সময়ের নেতৃস্থানীয় বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।

তাপগতিবিদ্যার বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় তাপ, ক্ষমতা এবং সুপ্ত তাপের মৌলিক ধারণাগুলো গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক জোসেফ ব্ল্যাক তৈরি করেন, যেখানে জেমস ওয়াট একজন যন্ত্র প্রস্তুতকারক হিসাবে নিযুক্ত ছিলেন। ব্ল্যাক এবং ওয়াট একসাথে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছিলেন, কিন্তু ওয়াটই বাহ্যিক কনডেনসারের ধারণাটি তৈরি করেছিলেন যার ফলে বাষ্প ইঞ্জিনের দক্ষতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়।[১৫] পূর্ববর্তী সমস্ত কাজের উপর সাদি কার্নট যাকে "তাপগতিবিদ্যার জনক" বলা হয়, রিফ্লেকশন অফ দা মোটিভ পাওয়ার অন ফায়ার (১৮২৪) প্রকাশ করেন এবং তাপ, শক্তি এবং ইঞ্জিনের দক্ষতার উপর বক্তৃতা দেন। বইটি কার্নোট ইঞ্জিন, কার্নোট চক্র এবং মোটিভ শক্তির মধ্যকার সম্পর্কের রূপরেখা তুলে ধরেছে। এটি একটি আধুনিক বিজ্ঞান যা তাপগতিবিদ্যার সূচনা করে।[১১]

প্রথম তাপগতীয় পাঠ্যপুস্তকটি ১৮৫৯ সালে উইলিয়াম র্যাঙ্কাইন লিখেছিলেন, যিনি মূলত একজন পদার্থবিজ্ঞানী এবং গ্লাসগো বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সিভিল এবং মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং অধ্যাপক হিসেবে কাজ করতেন।[১৬] 1850-এর দশকে তাপগতিবিদ্যার প্রথম এবং দ্বিতীয় সূত্রগুলো একই সঙ্গে আবির্ভূত হয়েছিল, প্রাথমিকভাবে উইলিয়াম র্যাঙ্কাইন, রুডলফ ক্লসিয়াস এবং উইলিয়াম থমসন (লর্ড কেলভিন) এর কাজ থেকে। জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল, লুডভিগ বোল্টজম্যান, ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, রুডলফ ক্লসিয়াস এবং জে. উইলার্ড গিবসের মতো পদার্থবিদদের দ্বারা পরিসংখ্যানগত তাপগতিবিদ্যার ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল।

আমেরিকান গাণিতবিদ ও পদার্থবিজ্ঞানী জোসিয়া উইলার্ড গিবস ১৮৭৩-৭৬ সময়ের মধ্যে তিনটি গবেষণাপত্রের একটি সিরিজ প্রকাশ করেছিলেন, যার মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হল অন দ্য ইকুইলিব্রিয়াম অফ হেটেরোজিনাস সাবস্টেন্সেস।[৪] যেখানে তিনি দেখিয়েছিলেন যে কীভাবে তাপগতীয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়াকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা ও বিশ্লেষণ করা যায়। অনুরূপভাবে তাপগতীয় সিস্টেমের শক্তি, এনট্রপি, আয়তন, তাপমাত্রা এবং চাপ অধ্যয়ন করে একটি প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটবে কিনা তা ব্যাখ্যা করা যায়[১৭]। এছাড়াও পিয়েরে ডুহেম ১৯ শতকে রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা সম্পর্কে লিখেছেন।[৫] বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, গিলবার্ট এন. লুইস, মেরলে র্যান্ডাল,[৬] এবং ইএ গুগেনহেইমের মতো রসায়নবিদরা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণে গিবসের গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করেন।

Remove ads

ব্যুৎপত্তি

তাপগতিবিদ্যার ব্যুৎপত্তির একটি গভীর ইতিহাস রয়েছে।[১৮] এটিকে সর্বপ্রথম একটি বিশেষণ (থার্মো-ডাইনামিক) হিসাবে হাইফেনযুক্ত আকারে বানান করা হয়েছিল এবং ১৮৫৪ থেকে ১৮৬৮ সাল পর্যন্ত সাধারণ তাপ ইঞ্জিনের পিছনে ব্যবহৃত বিজ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করার জন্য বিশেষ্য তাপ-গতিবিদ্যা হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছিল।[১৮] অ্যামেরিকান জৈবপদার্থবিদ ডোনাল্ড হেইনি দাবি করেন যে তাপগতিবিদ্যা ১৮৪০ সালে গ্রীক মূল θέρμη থার্ম থেকে উদ্ভাবিত হয়েছিল, যার অর্থ "তাপ" এবং δύναμις ডায়নামিস, অর্থ "শক্তি"।[১৯]

পিয়ের পেরোট দাবি করেন যে "তাপগতিবিদ্যা" শব্দটি ১৮৫৮ সালে জেমস জুল দ্বারা তাপ এবং শক্তির মধ্যেকার সম্পর্কের পিছনের বিজ্ঞানকে ব্যাখ্যা করতে ব্যবহার করা হয়েছিল।[১১] যাইহোক, জুল কখনই এই শব্দটি ব্যবহার করেননি, বরং থমসনের ১৮৪৯-এর এই প্রসঙ্গে পারফেক্ট থার্মো-ডাইনামিক ইঞ্জিন[২০] শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করেছেন।[১৮]

১৮৫৮ সাল নাগাদ, থার্মো-ডাইনামিকস একটি কার্যকরী শব্দ হিসেবে উইলিয়াম থমসন এর গবেষণাপত্র "অ্যান অ্যাকাউন্ট অফ কার্নোটের থিওরি অফ দ্য মোটিভ পাওয়ার অফ হিট"-এ ব্যবহৃত হয়েছিল৷[২০]

তাপগতিবিদ্যার শাখা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতীয়্যাল সিস্টেমের অধ্যয়ন বিভিন্ন সম্পর্কিত শাখায় বিকশিত হয়েছে, প্রতিটি তাত্ত্বিক বা পরীক্ষামূলক ভিত্তি হিসাবে একটি ভিন্ন মৌলিক মডেল ব্যবহার করে, বা বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমে নীতিগুলো প্রয়োগ করে।

আদর্শ তাপগতিবিদ্যা

আদর্শ তাপগতীয়স হল কাছাকাছি ভারসাম্যের তাপগতীয় সিস্টেমগুলোর অবস্থার বর্ণনা, যা ম্যাক্রোস্কোপিক ও পরিমাপযোগ্য বৈশিষ্ট্য ব্যবহার করে। এটি তাপগতিবিদ্যার সমীকরণের উপর ভিত্তি করে শক্তি, কাজ এবং তাপের বিনিময় মডেল তৈরি করতে করতে ব্যবহৃত হয়। কোয়ালিফায়ার ক্লাসিক্যাল এই সত্যটিকে প্রতিফলিত করে যে এটি ১৯ শতকে বিকশিত বিষয়ের প্রথম স্তরের প্রতিনিধিত্ব করে এবং পরীক্ষামূলক ম্যাক্রোস্কোপিক (বড় স্কেল এবং পরিমাপযোগ্য) প্যারামিটারের পরিপ্রেক্ষিতে একটি সিস্টেমের পরিবর্তন বর্ণনা করে। এই ধারণাগুলোর একটি মাইক্রোস্কোপিক ব্যাখ্যা পরে পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যার বিকাশ দ্বারা সরবরাহ করা হয়েছিল।

পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা

পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা, যা পরিসংখ্যানগত তাপগতিবিদ্যা নামেও পরিচিত, ১৯ শতকের শেষের দিকে এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে পারমাণবিক এবং আণবিক তত্ত্বগুলোর বিকাশের সাথে তাপগতিবিদ্যা আবির্ভূত হয় এবং পৃথক কণা বা কোয়ান্টাম-মেকানস-এর মধ্যে মাইক্রোস্কোপিক মিথস্ক্রিয়াগুলোর একটি ব্যাখ্যার সাথে শাস্ত্রীয় তাপগতিবিদ্যা সমানুপাতিক হয়। এই ক্ষেত্রটি পৃথক পরমাণু এবং অণুগুলোর মাইক্রোস্কোপিক বৈশিষ্ট্যগুলোকে ম্যাক্রোস্কোপিক উপাদানগুলোর বাল্ক বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সম্পর্কিত করে যা মানব চোখে পর্যবেক্ষণ করা যায়, যার ফলে আদর্শ তাপগতিবিদ্যাকে পরিসংখ্যান, ক্লাসিক্যাল মেকানিক্স এবং মাইক্রোস্কোপিক স্তরে কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রাকৃতিক ফলাফল হিসাবে ব্যাখ্যা করে৷

রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা

রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা, রাসায়নিক বিক্রিয়া বা তাপগতিবিদ্যার সমীকরণের সীমাবদ্ধতার মধ্যেকার অবস্থা পরিবর্তনের সাথে শক্তির মধ্যকার আন্তঃসম্পর্ক সম্পর্কে ধারণা দেয়। রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যার প্রাথমিক উদ্দেশ্য হল প্রদত্ত রূপান্তরের স্বতঃস্ফূর্ততা নির্ধারণ করযে[২১]

সুষম তাপগতিবিদ্যা

সুষম তাপগতিবিদ্যাসিস্টেম বা সংস্থাগুলোতে পদার্থ এবং শক্তির স্থানান্তরের অধ্যয়ন যা তাদের আশেপাশের সংস্থাগুলোর দ্বারা তাপগতিগত ভারসাম্যের এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় চালিত হতে পারে। 'তাপগতীয় ভারসাম্য' শব্দটি ভারসাম্যের একটি অবস্থা নির্দেশ করে, যেখানে সমস্ত ম্যাক্রোস্কোপিক প্রবাহ শূন্য। সবচেয়ে সহজ সিস্টেমের ক্ষেত্রে, তাদের নিবিড় বৈশিষ্ট্যগুলো একই জাতীয় এবং সীমানার সাথে লম্বভাবে চাপ প্রদান করে। একটি ভারসাম্যের অবস্থায় সিস্টেমের ম্যাক্রোস্কোপিকভাবে স্বতন্ত্র অংশগুলোর মধ্যে কোনও ভারসাম্যহীন সম্ভাবনা বা চালিকা শক্তি থাকে না। ভারসাম্য তাপগতীয়্সের একটি কেন্দ্রীয় লক্ষ্য হল: একটি সুসংজ্ঞায়িত প্রাথমিক সিস্টেমকে ভারসাম্য অবস্থা প্রদান করা এবং এর চারপাশে গঠনমূলক দেয়াল গঠন করা।

ভারসাম্যহীন তাপগতিবিদ্যা

ভারসাম্যহীন তাপগতিবিদ্যা হল তাপগতীয়সের একটি শাখা যা তাপগতীয় ভারসাম্য নেই এমন সিস্টেমগুলোর সাথে কাজ করে। প্রকৃতিতে পাওয়া বেশিরভাগ সিস্টেম তাপীয় ভারসাম্যে নেই কারণ তারা স্থির অবস্থায় নেই এবং অবিচ্ছিন্নভাবে একটি সিস্টেম থেকে অন্যান্য সিস্টেমে এবং পদার্থ থেকে অন্য পদার্থে শক্তির প্রবাহ হতে থাকে। ভারসাম্যহীন সিস্টেমগুলোর তাপগতিগত অধ্যয়নের জন্য ভারসাম্য তাপগতিবিদ্যা দ্বারা মোকাবিলা করার চেয়ে আরও সাধারণ ধারণার প্রয়োজন হয়।[২২] অনেক প্রাকৃতিক ব্যবস্থা আজও পরিচিত ম্যাক্রোস্কোপিক তাপগতীয় পদ্ধতির বাইরে রয়ে গেছে।

Remove ads

তাপগতিবিদ্যার সমীকরণসমূহ

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতিবিদ্যা মূলত চারটি সমীকরণের উপর ভিত্তি করে যা তাপগতিবিদ্যার সিস্টেমগুলোতে প্রয়োগ করার সময় সর্বজনীনভাবে গ্রহণযোগ্য। তাপগতিবিদ্যার বিভিন্ন তাত্ত্বিক বর্ণনায় এই সমীকরণগুলো আপাতদৃষ্টিতে ভিন্ন আকারে প্রকাশ করা যেতে পারে, তবে সবচেয়ে মৌলিক সূত্রগুলো নিম্নরূপ।

তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সূত্র

তাপগতিবিদ্যার শূন্যতম সমীকরণ তাপীয় সাম্যাবস্থাকে সংজ্ঞায়িত করে এবং তাপমাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করার ভিত্তি তৈরী করে। এটি বলে,

যদি দুটি সিস্টেমের উভয়েই তৃতীয় আরেকটি সিস্টেমের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে।[২৩]

এই সমীকরণটি দ্বারা বোঝায় যে তাপীয় ভারসাম্য হল বিবেচনাধীন তাপগতীয় সিস্টেমের সাথে সমানুপাতিক সম্পর্কে সম্পর্কিত। সিস্টেমগুলোকে ভারসাম্য অবস্থায় বলা হবে যদি তাদের মধ্যে ক্ষুদ্র, এলোমেলোভাবে এমন কোনো বিনিময় না ঘটে (যেমন ব্রাউনিয়ান গতি) যা নিট শক্তির পরিবর্তন করে। তাপমাত্রার প্রতিটি পরিমাপেই এই সমীকরণটি কঠোরভাবে মানা হয়। সুতরাং, যদি কেউ সিদ্ধান্ত নিতে চায় যে দুটি সিস্টেম একই তাপমাত্রায় আছে কি না, তবে তাদের সংস্পর্শে আনা কিংবা সময়মতো তাদের পর্যবেক্ষণযোগ্য বৈশিষ্ট্যের কোনও পরিবর্তন পরিমাপ করার প্রয়োজন হয় না।[২৪] সমীকরণটি তাপমাত্রার একটি পরীক্ষামূলক সংজ্ঞা এবং ব্যবহারিক থার্মোমিটার নির্মাণের নির্ভূলতা প্রদান করে।

শূন্যতম সমীকরণটি প্রাথমিকভাবে তাপগতিবিদ্যার একটি পৃথক সমীকরণ হিসাবে স্বীকৃত ছিল না, কারণ তাপগতিগত ভারসাম্যের ভিত্তি অন্যান্য সমীকরণগুলোতেও নিহিত ছিল। প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় সমীকরণগুলোতে তাপগতিবিদ্যা সম্পর্কে স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে এবং তাপমাত্রার সংজ্ঞার জন্য শূন্যতম সমীকরণর গুরুত্ব উপলব্ধি করার আগেই পদার্থবিজ্ঞান সম্প্রদায়ে এগুলো সাধারণ গ্রহণযোগ্যতা পেয়ে গেছে। যেহেতু অন্যান্য সমীকরণগুলোকে পুনরায় সংখ্যাবাচক নামকরণ করা অবাস্তব ছিল, তাই এর নামকরণ করা হয়েছিল শূন্যতম সমীকরণ।

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র

তাপগতিবিদ্যার প্রথম সূত্র: বস্তুর স্থানান্তর ছাড়াই একটি প্রক্রিয়ায় অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন () তাপগতীয় সিস্টেমের তাপ হিসাবে অর্জিত শক্তি ()-এর সমান এবং এর কাজ ()-এর পরিমাণ এর চারপাশের পরিবেশের তুলনায় কম[২৫][২৬]

যেখানে একটি ক্লোজড সিস্টেম এর অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তনকে বোঝায় (যার জন্য সিস্টেমের সীমানার মধ্য দিয়ে তাপ বা কাজ করা সম্ভব, কিন্তু পদার্থ স্থানান্তর নয় সম্ভব), দ্বারা তাপ হিসাবে সিস্টেমকে সরবরাহকৃত শক্তির পরিমাণকে বোঝায় এবং দ্বারা পরিবেশে সিস্টেমের কৃত তাপগতীয় কাজের পরিমাণ বোঝায়। একটি সর্বজনীন সত্য হলো বাস্তবে চিরস্থায়ী গতির যন্ত্র অসম্ভব। একটি সিস্টেম দ্বারা পরিবেশে করা কাজের জন্য সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তি হ্রাস বা খরচ হয়। সেই কাজের দ্বারা হারিয়ে যাওয়া অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাণ পুনরায় সরবরাহ করা আবশ্যক। তাপ সিস্টেম থেকে পরিবেশে ছড়িয়ে পড়ে। ফলে সিস্টেমটি চালু রাখতে প্রতিনিয়ত শক্তি সিস্টেমে সরবরাহ করা হয়।

যেখানে সম্মিলিত সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে বোঝায় এবং এবং পরস্পর সম্পর্কিত পৃথক পৃথক সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলোকে বোঝায়।

তাপগতিবিদ্যার জন্যও শক্তির নিত্যতা নীতি প্রযোজ্য। এ নীতি অনুসারে, শক্তি সৃষ্টি বা ধ্বংস করা যায় না। এক রূপ থেকে শক্তিকে কেবলমাত্র অন্য রূপে রূপান্তরিত করা যায়।

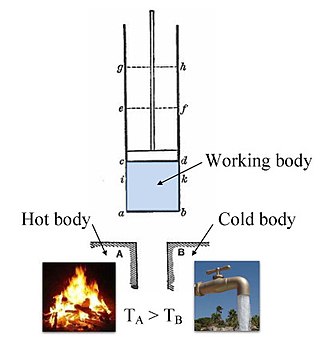

তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র

তাপগতিবিদ্যার প্রচলিত একটি সূত্র হলো তাপগতিবিদ্যার দ্বিতীয় সূত্র।

তাপ ঠান্ডা অংশ থেকে গরম অংশে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রবাহিত হয় না।

দ্বিতীয় সমীকরণটি, পদার্থ এবং বিকিরণের একটি সিস্টেমকে নির্দেশ করে। প্রাথমিকভাবে তাপ, চাপ, রাসায়নিক সম্ভাব্যতা এবং অন্যান্য সংকীর্ণ ধর্মসমূহের অসাঞ্জস্যতা, যা অভ্যন্তরীণ সীমাবদ্ধতা বা অভেদ্য অনমনীয় বাধাঁর কারণে হয়। এবং এজন্যা এর মধ্যে বাহ্যিকভাবে শক্তি প্রয়োগ করতে হয়। একে বাহ্যিক পরিবেশের কোনোরূপ চাপ, তাপ এর বাইরে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় যে, ২য় সমীকরণ অনুসারে এটির তাপীয় বিশৃঙ্খলা বা এনট্রপির পরিমাণ বেড়ে যায়, যা সীমাবদ্ধতাগুলো অপসারণের সাথে সাথে বৃদ্ধি পায়, এবং একপর্যায়ে তাপগতিগত ভারসাম্য সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছায়, এবং ইনহাইজেমেনিটিস (একজাতীয়তা) কার্যত অদৃশ্য হয়ে যায়

তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্র

তাপগতিবিদ্যার তৃতীয় সূত্রটি হলো:

- কোনো সিস্টেমের তাপমাত্রা পরম শূন্যের দিকে ধাবিত হলে বিশৃঙ্খলা-মাত্রা ও একটি ধ্রুব মানের দিকে ধাবিত হয়।

শূন্য তাপমাত্রায়, সিস্টেমকে সর্বনিম্ন তাপীয় শক্তিসম্পন্ন দশায় থাকতে হয় (গ্রাউন্ড স্টেট)। এই অবস্থায় বিশৃঙ্খলা-মাত্রার ধ্রুব মানটিকে উদ্বৃত্ত বিশৃঙ্খলা-মাত্রা (রেসিডুয়াল এনট্রপি) বলা হয়। উল্লেখ্য যে, অ-স্ফটিক পদার্থের (কাঁচ) ব্যতিক্রম ছাড়া অন্য সবার ক্ষেত্রে রেসিডুয়াল এনট্রপির মান সাধারণত শূন্যের কাছাকাছি হয়।

তবে এটি কেবল শূন্যে পৌছাবে যখন সিস্টেমটি একটি অনন্য গ্রাউন্ড স্টেট থাকবে (সর্বনিম্ন তাপীয় শক্তিসম্পন্ন দশার একটিমাত্র মাইক্রোদশা রয়েছে)। মাইক্রোদশা এখানে একটি সিস্টেমের নির্দিষ্ট অবস্থায় থাকার সম্ভাব্যতা বর্ণনা করতে ব্যবহৃত হচ্ছে, যেহেতু প্রতিটি মাইক্রোদশা থাকার সমান সম্ভাবনা রয়েছে বলে ধরে নেওয়া হয়, তাই কম মাইক্রোদশাসম্পন্ন ম্যাক্রোস্কোপিক দশা থাকার সম্ভাবনাও কম হয়ে থাকে। সাধারণভাবে, বোল্টজম্যান নীতি অনুযায়ী, বিশৃঙ্খলা মাত্রা সম্ভাব্য মাইক্রোদশার সংখ্যার সাথে সম্পর্কিত:

Remove ads

সিস্টেম মডেল

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতিবিদ্যার একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারণা হল তাপগতীয় সিস্টেম, যা অধ্যয়নের মাধ্যমে মহাবিশ্বের যে কোনো একটি অঞ্চলকে সুনির্দিষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়। পরীক্ষা-নিরীক্ষার সময় জড় জগতের খানিকটা নির্দিষ্ট অংশ বিবেচনা করা হয়। এই নির্দিষ্ট অংশটি হচ্ছে সিস্টেম বা ব্যবস্থা। সিস্টেমের বাইরে মহাবিশ্বের অন্য সবকিছুকে পরিবেশ' বলে গণ্য করা হয়। সিস্টেমকে একটি নির্দিষ্ট সীমানা দ্বারা মহাবিশ্বের অবশিষ্টাংশ থেকে পৃথক করা হয়, যা ভৌত বা কাল্পনিক হতে পারে, কিন্তু সিস্টেমটিকে একটি সসীম আয়তনে সীমাবদ্ধ করতে অপরিসীম ভূমিকা রাখে। সীমানার অংশগুলোকে সাধারণত দেয়াল হিসাবে বর্ণনা করা হয়। তাদের নিজ নিজ সংজ্ঞায়িত ব্যপ্তিযোগ্যতা আছে। শক্তির স্থানান্তর কাজ, বা তাপ, বা পদার্থ হিসাবে, সিস্টেম এবং আশেপাশের মধ্যে ও তাদের নিজ নিজ ব্যাপ্তিযোগ্যতা অনুসারে সীমানার মধ্য দিয়ে সঞ্চালিত হয়।

যখন পদার্থ বা শক্তি যা সীমানা পেরিয়ে বাইরে চলে যায়, তখন শক্তির ভারসাম্য সমীকরণে হিসাবে সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিবর্তন হয়। দেয়ালের আয়তন একটি একক পরমাণু অনুরণিত শক্তির চারপাশের অঞ্চলে হতে পারে, যা ১৯০০ সালে ম্যাক্স প্ল্যাংক এর সংগায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। এটি একটি বাষ্প ইঞ্জিনে বাষ্প বা বাতাসের একটি অংশ হতে পারে, যা ১৮২৪ সালের সাদি কার্নো এর সংগায় সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল। সিস্টেমটি শুধুমাত্র একটি নিউক্লাইড (অর্থাৎ কোয়ার্কের একটি সিস্টেম) হতে পারে যেমনটা কোয়ান্টাম তাপগতিবিদ্যায় অনুমান করা হয়েছে। যদি বিষয়টাকে আরেকটু সহজ করে চিন্তা করা হয়, এবং তাপগতীয় ভারসাম্যের প্রয়োজনীয়তা বাদ দেওয়া হয়, তখন সিস্টেমটি একটি ক্রান্তীয় ঘূর্ণিঝড়ের অংশ হতে পারে, যা কেরি ইমানুয়েল ১৯৮৬ সালে বায়ুমণ্ডলীয় তাপগতিবিদ্যা বা ব্ল্যাক হোলের ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ভাবে প্রমাণ করে দেখিয়েছিলেন।

সীমানা চার প্রকার: স্থির, চলমান, বাস্তব এবং কাল্পনিক। উদাহরণস্বরূপ, একটি ইঞ্জিনে, একটি নির্দিষ্ট সীমানা মানে পিস্টনটি সেই অবস্থানে আটকানো আছে, যার মধ্যে একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যেই সব কিছু হয়। যদি পিস্টনকে সরানোর অনুমতি দেওয়া হয় তবে সিলিন্ডার এবং সিলিন্ডারের মাথার সীমানা স্থির থাকালেও, সামগ্রিকভাবে সীমানাটি চলনযোগ্য। সাধারণত বন্ধ সিস্টেমের জন্য সীমানা বাস্তব এবং খোলা সিস্টেমের জন্য সীমানা কাল্পনিক হয়।

সাধারণত, তাপগতিবিদ্যা তিনটি শ্রেণির সিস্টেমকে আলাদা করে, যা তাদের সীমানা অতিক্রম করার অনুমতি দেওয়া হয় তার পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়:

একটি বিচ্ছিন্ন সিস্টেমে সময় অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে চাপ, ঘনত্ব এবং তাপমাত্রার অভ্যন্তরীণ পার্থক্যগুলো আরও বাড়তে থাকে। একটি সিস্টেম যেখানে সমস্ত সমতা প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে গেছে, বলা যায় যে সেখানে তাপগতিগত ভারসাম্য বজায় আছে।

একবার তাপগতীয় সিস্টেম ভারসাম্যের মধ্যে আসলে, বৈশিষ্ট্য, সংজ্ঞা অনুসারে, সময়ের সাথে সাথে তা অপরিবর্তিত থাকে। ভারসাম্য অবস্থায় থাকা সিস্টেমগুলো, ভারসাম্যহীন সিস্টেমগুলোর তুলনায় অনেক সহজ। প্রায়শই, একটি গতিশীল তাপগতীয় প্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করার সময়, প্রক্রিয়াটি সরলীকরণ করার উদ্দেশ্যে, অনুমান করা হয় যে, প্রক্রিয়ার প্রতিটি মধ্যবর্তী অবস্থা ভারসাম্যের মধ্যে রয়েছে।

Remove ads

অবস্থা এবং প্রক্রিয়া

সারাংশ

প্রসঙ্গ

প্রদত্ত অবস্থার একটি দলের অধীনে একটি সিস্টেম যখন ভারসাম্য অবস্থার মধ্যে থাকে, তখন এটিকে একটি নির্দিষ্ট তাপগতিগত অবস্থায় আছে বলা যায়। সিস্টেমের অবস্থাকে অনেকগুলো অবস্থার পরিমাণ দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে, যা সিস্টেমটি কোন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এই অবস্থায় এসেছে তার উপর নির্ভর করে না। সিস্টেমের আকার পরিবর্তিত হলে এগুলো কীভাবে পরিবর্তিত হয় সে অনুসারে এগুলোকে নিবিড় পরিবর্তনশীল বা বিস্তৃত পরিবর্তনশীল বলা হয়। সিস্টেমের বৈশিষ্ট্যগুলো একটি অবস্থার সমীকরণ দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে যা এই চলকগুলো মধ্যকার সম্পর্ক নির্দিষ্ট করে দেয়। স্টেটকে একটি সিস্টেমের তাৎক্ষণিক পরিমাণগত বর্ণনা হিসাবে বিবেচনা করা যেতে পারে যার একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক চলক ধ্রুবক হয়।

তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে, প্রাথমিক অবস্থা থেকে চূড়ান্ত অবস্থায় অগ্রসর হওয়া একটি তাপগতীয় সিস্টেমের শক্তিশালী বিবর্তন হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। এটি প্রসেস পরিমাণ দ্বারা বর্ণনা করা যেতে পারে। সাধারণত তাপমাত্রা, চাপ বা আয়তন ইত্যাদির মত পরামিতিগুলোর উপর ভিত্তি করে প্রতিটি তাপগতীয় প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে এবং এটিকে অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে আলাদা করা সম্ভব হয়। অধিকন্তু, এই প্রক্রিয়াগুলোকে জোড়ায় জোড়ায় শ্রেণীবদ্ধ করা উপযোগী, যেখানে প্রতিটি চলককে ধ্রুবক ধরা হয় এবং এটি কনজুগেট জোড়ার একটি সদস্য।

বেশ কিছু সাধারণ তাপগতীয় প্রক্রিয়া হলো :

- অ্যাডিয়াব্যাটিক প্রক্রিয়া: তাপ দ্বারা শক্তির ক্ষয় বা সৃষ্টি ছাড়াই ঘটে থাকে।

- ইসেনথালপিক প্রক্রিয়া: একটি ধ্রুবক এনথালপিতে সংঘঠিত হয়।

- আইজেনট্রপিক প্রক্রিয়া: একটি বিপরীতমুখী অ্যাডিয়াব্যাটিক প্রক্রিয়া, একটি ধ্রুবক এনট্রপিতে সংঘঠীত হয়।

- আইসোবারিক প্রক্রিয়া: ধ্রুবক চাপএ ঘটে।

- আইসোকোরিক প্রক্রিয়া: ধ্রুবক ভলিউম এ ঘটে (যাকে আইসোমেট্রিক/আইসোভোলুমেট্রিকও বলা হয়)।

- ইসোথার্মাল প্রক্রিয়া: একটি ধ্রুবক তাপমাত্রাএ ঘটে।

- স্থির অবস্থার প্রক্রিয়া: অভ্যন্তরীণ শক্তি পরিবর্তন ছাড়াই ঘটে থাকে।

Remove ads

যন্ত্রপাতি

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতিগত যন্ত্র দুই ধরনের। যথা : মিটার এবং রিজারভার(reservoir)। একটি তাপগতীয় মিটার হলো, একধরনের যন্ত্র যা একটি তাপগতিগত সিস্টেম এর যেকোনো মাপ পরিমাপ করতে পারে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, তাপগতীয় প্যারামিটারকে একটি আদর্শ পরিমাপ যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতে সংজ্ঞায়িত করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, শূন্যতম সূত্র বলে যে, যদি দুটি সিস্টেমের উভয়েই তৃতীয় আরেকটি সিস্টেমের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকে, তবে তারা প্রত্যেকেই পরস্পরের সাথে তাপীয় সাম্যাবস্থায় থাকবে। ১৮৭২ সালে জেমস ম্যাক্সওয়েল উল্লিখিত এই নীতিটি দাবি করে যে, তাপমাত্রাও পরিমাপ করা সম্ভব। একটি আদর্শ থার্মোমিটার-এ নির্দিষ্ট চাপে আদর্শ গ্যাসের নমুনা বিদ্যমান থাকে। আদর্শ গ্যাস সূত্র pV=nRT থেকে, এই ধরনের নমুনার আয়তন, তাপমাত্রার সূচক হিসাবে ব্যবহার করা যায়। এই পদ্ধতিতে এটি তাপমাত্রাকে সংজ্ঞায়িত করে। যদিও চাপকে যান্ত্রিকভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, একটি চাপ-মাপার যন্ত্র, যাকে ব্যারোমিটার বলা হয়, স্থির তাপমাত্রায় থাকা আদর্শ গ্যাসের নমুনা থেকেও তৈরি করা যেতে পারে। ক্যালোরিমিটার একধরনের যন্ত্র যা একটি সিস্টেমের অভ্যন্তরীণ শক্তির পরিমাপ এবং সংজ্ঞায়িত করতে ব্যবহৃত হয়।

একটি তাপগতীয় রিজারভার হলো এমন একটি সিস্টেম যা এত বড় যে এর বিভিন্ন অংশের মাপগলো যখন বৃদ্ধির সিস্টেমের সাথে সমন্বয় করা হয় তখন তেমন কোনো পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না। যখন রিজারভারটি সিস্টেমের সংস্পর্শে আনা হয়, তখন সিস্টেমটিকে রিজারভারের সাথে ভারসাম্য রক্ষা করতে হয়। উদাহরণস্বরূপ, একটি চাপ রিজারভার, নির্দিষ্ট চাপের একটি সিস্টেম, যা এটির সাথে যান্ত্রিকভাবে সংযুক্ত, সিস্টেমের উপর সেই চাপ আরোপ করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল প্রায়ই একটি চাপ রিজারভার হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলো ঠান্ডা করার জন্য ব্যবহার করা হলে সমুদ্রপৃষ্ঠের তাপমাত্রা রিজারভার হিসাবে কাজ করতে পারে।

Remove ads

কনজুগেট ভেরিয়েবল

তাপগতিবিদ্যার প্রধান ধারণা হল শক্তি, এবং এর কাজ করার ক্ষমতা। প্রথম সূত্র দ্বারা, একটি সিস্টেম এবং তার চারপাশের মোট শক্তির সংরক্ষণ ব্যাখ্যা করা হয়। শক্তি তাপ বৃদ্ধি, চাপ প্রয়োগ বা পদার্থ সংযোজনের মাধ্যমে একটি সিস্টেমে স্থানান্তরিত হতে পারে এবং পদার্থকে শীতলীকরণ, প্রসারণ বা নিষ্কাশনের মাধ্যমে একটি সিস্টেম থেকে অপসারণ করা যেতে পারে। বলবিজ্ঞানে, শক্তির স্থানান্তর সিস্টেমের উপর প্রয়োগ করা শক্তির এবং এর ফলে স্থানচ্যুতির গুণফলের সমান।

কনজুগেট ভেরিয়েবল হল তাপগতীয় ধারণায় একটা পরস্পর সম্পর্কিত দুইটি শব্দ, যার প্রথমটি কিছুটা তাপগতীয় সিস্টেমে প্রয়োগ করা "বলের" অনুরূপ, দ্বিতীয়টি হলো "স্থানচ্যুতি" এবং এই দুইটির গুণফলই হলো প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণের সমান। সাধারণ কনজুগেট ভেরিয়েবল হল:

- চাপ - আয়তন (বলবিজ্ঞানের পরিমাপ);

- তাপমাত্রা - এনট্রপি (তাপীয় পরিমাপ);

- রাসায়নিক সম্ভাবনা - কণা সংখ্যা (উপাদানের পরিমাপ)।

সম্ভাবনা

সারাংশ

প্রসঙ্গ

তাপগতিগত সম্ভাবনাগুলো একটি সিস্টেমে সঞ্চিত শক্তির বিভিন্ন পরিমাণগত পরিমাপ। একটি প্রাথমিক অবস্থা থেকে চূড়ান্ত অবস্থায় বিবর্তিত হওয়ার সাথে সাথে সিস্টেমে শক্তির পরিবর্তনগুলো পরিমাপ করতে বিভিন্ন ধরনের সম্ভাবনা ব্যবহার করা হয়। ব্যবহৃত সম্ভাব্যতা সিস্টেমের সীমাবদ্ধতার উপর নির্ভর করে। যেমন: ধ্রুবক তাপমাত্রা বা চাপ। উদাহরণস্বরূপ, হেলমহোল্টজ এবং গিবস শক্তিগুলো যথাক্রমে তাপমাত্রা এবং আয়তন বা চাপ স্থির থাকলে প্রয়োজনীয় কাজ করার জন্য একটি সিস্টেমের উপলব্ধ শক্তি।

যেখানে হল তাপমাত্রা, হল এনট্রপি, হল চাপ, আয়তন, রাসায়নিক সম্ভাবনা, সিস্টেমে কণার সংখ্যা এবং হল সিস্টেমে কণার প্রকারের গণনা।

একটি তাপগতীয় সিস্টেমে প্রয়োগ করা শক্তির ভারসাম্য সমীকরণ থেকে তাপগতীয় সম্ভাব্যতা পাওয়া যেতে পারে। অন্যান্য তাপগতীয় পটেনশিয়ালও লেজেন্ডার ট্রান্সফরমেশন এর মাধ্যমে পাওয়া যেতে পারে।

Remove ads

ফলিত ক্ষেত্র

- বায়ুমণ্ডলীয় তাপগতিবিদ্যা

- জৈবিক তাপগতিবিদ্যা

- ব্ল্যাক হোল তাপগতিবিদ্যা

- রাসায়নিক তাপগতিবিদ্যা

- ক্লাসিক্যাল তাপগতিবিদ্যা

- ভারসাম্য তাপগতিবিদ্যা

- ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইকোলজি (পুনরায়: এক্সারজি)

- সর্বোচ্চ এনট্রপি তাপগতিবিদ্যা

- ভারসাম্যহীন তাপগতিবিদ্যা

- তাপীয় এবং পরিসংখ্যানগত পদার্থবিদ্যার দর্শন

- সাইক্রোমেট্রিক্স

- কোয়ান্টাম তাপগতিবিদ্যা

- পরিসংখ্যানগত তাপগতিবিদ্যা, অর্থাৎ পরিসংখ্যানগত বলবিদ্যা

- থার্মোইকোনমিক্স

- পলিমার রসায়ন

- পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি তাপগতিবিদ্যা

Remove ads

তথ্যসূত্র

বহিঃসংযোগ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads

...

...