Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

B-A-C-H

Notenfolge Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

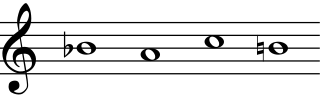

In der abendländischen und abendländisch geprägten Musik ist B-A-C-H eine Folge von vier Tönen, deren Bezeichnungen den Namen „Bach“ ergeben. Diese Tonfolge wurde seit dem 18. Jahrhundert als musikalisches Motiv verwendet, zumeist als Reminiszenz und Hommage an den Komponisten Johann Sebastian Bach. Der Sinn erschließt sich im deutschen Sprachraum sowie in weiteren, vor allem skandinavischen und slawischen Ländern. In vielen Ländern sind jedoch andere Tonbezeichnungen üblich, zum Beispiel wird der im Deutschen b genannte Ton im Englischen B flat und im Französischen si bémol genannt.[1]

Anmerkung: Für Töne werden zumeist Kleinbuchstaben verwendet, bei der Bezeichnung des Motivs B-A-C-H jedoch Großbuchstaben.

Hörbeispiel B-A-C-H

Hörbeispiel B-A-C-H Es ist eine Seltenheit, dass der Nachname eines Komponisten vollständig aus Buchstaben besteht, die Tönen entsprechen, so dass der Name gewissermaßen zum Klingen gebracht werden kann. Da das Motiv B-A-C-H aus vier aufeinander gelagerten Halbtönen besteht, stellt es einen hohen Anspruch an die kompositorische Umsetzung.

Remove ads

Ursprung

Eine erste, indirekte Erwähnung des B-A-C-H-Motivs findet sich in Johann Gottfried Walthers Musicalischem Lexicon (Leipzig, 1732). Der kurze Artikel zu Johann Sebastian Bach in diesem ersten enzyklopädischen Musiklexikon ist der einzige biografische Text zu Bach, der zu dessen Lebzeiten veröffentlicht wurde. Walther beendete den Artikel über seinen Zeitgenossen Bach mit folgender Anmerkung:

„Die Bachische Familie soll aus Ungern herstammen, und alle, die diesen Nahmen geführet haben, sollen so viel man weiß, der Music zugethan gewesen seyn; welches vielleicht daher kommt: daß so gar auch die Buchstaben b a c h in ihrer Ordnung melodisch sind. (Diese Remarque hat den Leipziger Hrn. Bach zum Erfinder.)“[2]

Walther ordnet damit nur die Bemerkung („Remarque“) Bach zu; er schreibt nicht, dass Bach das entsprechende „melodische“ Motiv als Komponist verwendet habe. Dennoch deutet sein Text auf Bach als den Schöpfer des B-A-C-H-Motivs hin.

Remove ads

Verwendung des Motivs bei Bach

Zusammenfassung

Kontext

Bach selbst verwendete das Motiv B-A-C-H in einigen seiner Kompositionen.

Kunst der Fuge

Am bekanntesten ist die Einbindung von B-A-C-H im letzten, unvollendeten Satz in Bachs Kunst der Fuge, einem „Contrapunctus“. Dort sind es die ersten vier Noten des dritten und letzten Fugenthemas. Das Thema mit dem BACH-Motiv wird in Takt 193 in der Tenorstimme eingeführt.

Dabei fällt jeder Ton für B-A-C-H auf einen betonten Schlag im Takt, die Töne sind relativ lang (die ersten drei Noten sind halbe Noten, der vierte Ton dauert fast ebenso lang). Zudem ist die Tenorstimme an dieser Stelle unbegleitet. Das Motiv ist dadurch gut hörbar.

Siehe auch: Das Fugenfragment mit dem B-A-C-H

Bach baute das Motiv auch in den Contrapunctus IV der Kunst der Fuge ein. Hier erscheint B-A-C-H gegen Ende des Stücks in der Tenorstimme.

Das Motiv ist an dieser Stelle bei weitem nicht so gut hörbar wie im letzten Satz, weil zwei Töne (für die Buchstaben A und H) nur eine kurze Achtelnote einnehmen und alle vier Stimmen gleichzeitig erklingen.

Motette „Der Gerechte kömmt um“

Es war bis ins 18. Jahrhundert hinein üblich, Werke anderer Komponisten für den neuerlichen Gebrauch zu bearbeiten und anzupassen. Auch Johann Sebastian Bach hat viele Werke anderer Komponisten bearbeitet, darunter die Motette Tristis est anima mea, die dem Leipziger Komponisten Johann Kuhnau zugeschrieben wird. Bachs Bearbeitung hat den Titel Der Gerechte kömmt um (BWV 1149).[3]

Die obere Grafik zeigt einen Ausschnitt aus Kuhnaus Komposition. Es ist eine fünfstimmige Motette mit zwei Sopranstimmen in f-Moll.

Die untere Grafik zeigt den entsprechenden Ausschnitt aus Bachs Bearbeitung. Bach transponierte die Motette nach e-Moll und ergänzte eine Orchesterbegleitung.

Bach fügte das Motiv B-A-C-H mit synkopischem Rhythmus und ohne Gesangstext im Alt ein. Nach den Tönen für B-A-C-H singt die Altstimme die Worte „und niemand achtet drauf“ – eine selbstironische Anspielung Bachs und ein Beispiel für sein subtiles Arbeiten.

Durch die Einarbeitung des Motivs versah Bach die Bearbeitung mit seiner „Unterschrift“. Allerdings bleibt das Motiv den Zuhörern verborgen, weil alle fünf Stimmen gleichzeitig erklingen. Das Motiv ist nur im Notentext erkennbar.

Weitere Werke

Das Motiv B-A-C-H taucht außerdem in folgenden Werken auf:

- Gigue aus der Englischen Suite Nr. 6

- 2. Brandenburgisches Konzert – das Motiv erscheint in Takt 109 im Generalbass

- Präludium und Fuge in B über B-A-C-H (BWV 898). Jedoch ist bei diesem Werk die vermutete Urheberschaft Bachs unklar; bei Bach digital wird angegeben: „unbekannter Komponist“.[4]

Remove ads

Verwendung bei anderen Komponisten (Auswahl)

Zusammenfassung

Kontext

Ulrich Prinz listete im Katalog zur Ausstellung „300 Jahre Johann Sebastian Bach“ der Internationalen Bachakademie von 1985 (ISBN 3-7952-0459-3) insgesamt 409 Werke über B-A-C-H von 330 verschiedenen Komponisten aus dem 17. bis 20. Jahrhundert auf.

- Johann Georg Albrechtsberger Fuga in G.mol über B-A-C-H

- Menachem Avidom: Suite über B-A-C-H für Holzbläser, Streicher, Klavier und Schlagzeug (1964)

- Alfred Baum: Fantasie für Orgel über B A C H

- Alban Berg: Violinkonzert

- Joachim Brügge: B-A-C-H Variations (2012)

- Rudolf Brucci: Metamorfosis B-A-C-H für Streicher

- Gerard Bunk: Passacaglia für Orgel, op. 40

- Ferruccio Busoni: Fantasia Contrappuntistica für Klavier

- Luigi Dallapiccola: Quaderno musicale di Annalibera

- Johann Nepomuk David: Partita

- Paul Dessau: Klavierstück über B-A-C-H

- Miro Dobrowolny: B – A – C – H – Auslotung eines Klangfeldes (1999) für vier Spieler (Kl Pos Vc Sgz)

- Hanns Eisler: Präludium und Fuge über B-A-C-H für Streichtrio, op. 46

- Sofia Gubaidulina: Reflections on the theme B-A-C-H

- Arthur Honegger: Prélude, Arioso, Fughette für Klavier (arrangiert für Orchester)

- Bertold Hummel: Metamorphosen über B-A-C-H für Orgel und Bläser op. 40 (1971)

- Bertold Hummel: Aphorismen über B-A-C-H für Schlagzeug und Streicher op. 105 (2000)

- Sigfrid Karg-Elert: Passacaglia and Fugue, op. 150

- Charles Koechlin: Offrande musicale sur le nom de B-A-C-H, op. 187

- György Kurtág: 6 Moments Musicaux für Streichquartett, op. 44

- Johann Ludwig Krebs: Fuge B A C H

- Franz Liszt: Praeludium und Fuge

- Ernest Majo: Rhapsodische Sequenzen

- Ron Nelson: Passacaglia

- Carl Nielsen: Konzert für Violine und Orchester (op. 33/FS 61)

- Arvo Pärt: Collage für Streicher, Oboe, Cembalo und Klavier

- Ernst Pepping: Drei Fugen über B-A-C-H (1943)

- Francis Poulenc: Valse-improvisation sur le nom Bach für Klavier

- Jean-Philippe Rameau: L’Enharmonique (aus: Nouvelles Suites de Pièces de clavecin)

- Max Reger: Phantasie und Fuge über B-A-C-H, op. 46 (1900)

- Nikolai Rimski-Korsakow: Variationen für Klavier

- Christian Heinrich Rinck: Präludium und Fuge B-Dur über B-A-C-H

- Julius Röntgen: Symphonie über B-A-C-H c-Moll (komp. 1931)

- Ferdinand Ries: Oratorium Der Sieg des Glaubens op. 157 (1829), Orchester-Introduktion

- Alfred Schnittke: Concerto Grosso No. 3

- Arnold Schönberg: Variationen für Orchester, op. 31

- Georg Schumann: Passacaglia und Finale über B-A-C-H, für Orgel, op. 39, Verlag F. E. C. Leuckart, Leipzig 1905 (Erstdruck)

- Robert Schumann: 6 Fugen über den Namen BACH für Orgel oder Pedalflügel, op. 60

- Georg Andreas Sorge: Fugen

- Milos Sokola: Passacaglia quasi Toccata für Orgel

- Steven Tailor: Gewitterblümchen, Schwertlilie und Fieberklee, pop-jazzige Bläservariationen über B-A-C-H

- Anton Webern: Sechs Bagatellen für Streichquartett, op. 9

- Anton Webern: Streichquartett, op. 28

- Ede Terényi: B-A-C-H

- Zoltán Gárdonyi: Preludium et Fuga in memoriam J. S. Bach

- Zsolt Gárdonyi: Hommage à J. S. Bach für Orgel (Edition Walhall Magdeburg)

Remove ads

Anderweitige Rezeption

Zusammenfassung

Kontext

Deutung als Kreuzmotiv

In der Notenschrift ist das Motiv B-A-C-H der Form nach ein Kreuzmotiv (siehe Abbildung). Bei einem Kreuzmotiv wird normalerweise unterstellt, dass der Komponist damit entsprechend dem christlichen Kreuz symbolisch auf Jesus Christus oder auf ein theologisches Thema wie die Kreuzigung Jesu verweisen will. B-A-C-H ist jedoch ein Symbol für den Komponisten Johann Sebastian Bach, das sich aus seinem Nachnamen ergibt.

Das B-A-C-H-Motiv wird dennoch manchmal als Kreuzmotiv bezeichnet, laut Boris Previšić ist es „in der klassischen Musiktradition als Kreuzmotiv bekannt“. Previšić ordnet das Motiv B-A-C-H der Augenmusik zu und behauptet: „Das Symbol verweist zudem auf die religiöse Haltung Johann Sebastian Bachs.“[5]

Wolfgang Kostujak bestreitet, dass es zu Bachs Zeiten Kreuzmotive gab. Er argumentiert, dass es bisher keine Quellen gibt, die belegen würden, dass das Konzept des Kreuzmotivs den damaligen Musikern bekannt war.[6]

B-A-C-H-Symbol mit vier Notensystemen

Das nebenstehende Bild zeigt eine Darstellung von B-A-C-H mit vier Notensystemen und drei verschiedenen Notenschlüsseln. B-A-C-H ergibt sich, wenn man die zentrale Note nacheinander in den vier Notensystemen liest, in dieser Reihenfolge:

- von links (Notensystem mit Violinschlüssel) → B

- von oben (Notensystem mit Tenorschlüssel) → A

- von rechts (Notensystem mit Altschlüssel) → C

- von unten (Notensystem mit Violinschlüssel) → H

Laut einem Kommentar auf der Bach Cantatas Website ist es gut möglich, dass dieses B-A-C-H-Symbol von Bach selbst stammt. Für Bachs Urheberschaft gibt es jedoch keine Belege.[7]

Die Internationale Bachakademie Stuttgart verwendete das Symbol (in einer komprimierten Form mit kurzen Notenlinien) früher als ihr Logo.[8]

Sonstiges

- Johann Sebastian Bachs Sohn Carl Philipp Emanuel Bach erweiterte das Motiv B-A-C-H zu einem Motiv C-F-E-B-A-C-H und verarbeitete dieses Motiv in einer kurzen fünfstimmigen Fughetta in F-Dur. Dabei steht C-F-E für die Vornamen „Carl Philipp Emanuel“ in italienischer Version (F = Filippo). Carl Philipp Emanuel Bach war von einem Briefschreiber auf die mögliche Vertonung seines Namens als C-F-E-B-A-C-H aufmerksam gemacht worden. Dies berichtete er wenig später in einem Brief an einen Freund vom 28. April 1784 samt einem Entwurf der Fughetta. Die ungarische Musikwissenschaftlerin Katalin Komlós entdeckte die C-F-E-B-A-C-H-Fughetta, als sie in der Bibliothek des Königlichen Konservatoriums Brüssel auf ein unveröffentlichtes Manuskript von Carl Philipp Emanuel Bach mit kompositorischen Skizzen und Übungen stieß.[9][10][11]

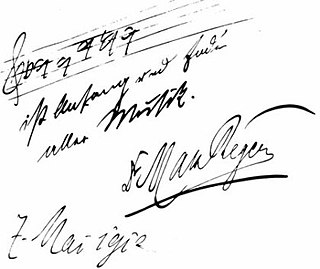

ist Anfang und Ende aller Musik.“

Max Reger 7. Mai 1912

- Auch der Komponist Christoph Friedrich Wilhelm Nopitsch greift das Motiv C-F-E-B-A-C-H in seinem Werk Die sieben Namensbuchstaben des Hamburgischen Herrn Kapellmeisters, Carl Filip Emanuel Bach, in einer Klavier Simfonie vorgestellet auf.[12]

- Wie sein älterer Bruder Carl Philipp Emanuel Bach erweiterte auch der Bach-Sohn Johann Christoph Friedrich Bach das Tonmotiv B-A-C-H entsprechend seinen Vornamen: zum Motiv H-C-F-B-A-C-H; dem ersten Vornamen Johann entspricht H für „Hans“. Er verarbeitete das Motiv ebenfalls in einer Fughette.[13]

- Im Mai 1906 trug Max Reger in das Stammbuch der Lisa Heß[14] das Bekenntnis ein: „b a c h ist Anfang und Ende aller Musik.“ Dabei schrieb er „b a c h“ als Noten, er zitierte also das B-A-C-H-Motiv in Notenschrift.

- Der Stadtfunk Leipzig benutzte das Motiv als Hommage an den früheren Leipziger Thomaskantor zur Ankündigung seiner Sendungen.

- Schon ab spätestens September 1934 bis Ende Januar 1936 war es das Pausenzeichen des Reichssenders Leipzig.

Remove ads

Siehe auch

- DSCH (Motiv) (musikalische Signatur des Dmitri Schostakowitsch)

- Musikalische Motive aus Tonbuchstaben

Weblinks

Commons: B-A-C-H-Motiv – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads