Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Bourrée

Hoftanz des französischen Hofes des 16. Jahrhunderts Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Die Bourrée (französisch, auch bourée oder la bourreio; auch italienisch borea; englisch borry oder bore) war ein Gesellschaftstanz im schnellen 2/2-oder Allabreve-Takt, der seit dem späten 16. Jahrhundert bekannt war. Um 1660 am Hofe Ludwigs XIV. kam sie wirklich in Mode und fand von da aus im übrigen Europa Verbreitung.

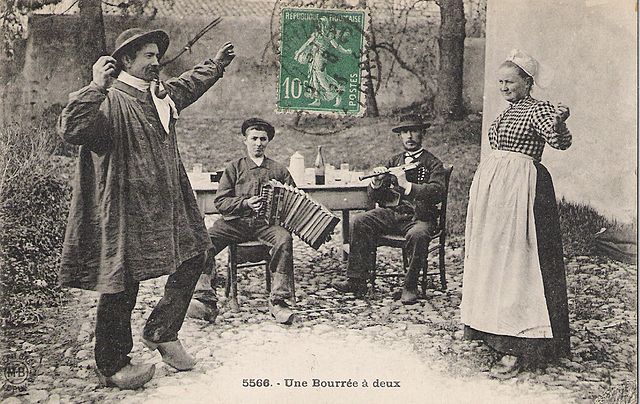

Als Volkstanz war und ist sie in verschiedenen Regionen Zentralfrankreichs verbreitet (Auvergne, Berry, Morvan-Nivernais, Bourbonnais, Limousin) und ist Bestandteil der Bal-Folk-Szene.[1]

Remove ads

Encyclopédie 1751

„BOURRÈE, … Es gibt einen Tanz, den man Bourrée nennt: Sie ist fröhlich (« gaie »), & man glaubt, dass sie aus der Auvergne stammt: sie ist tatsächlich immer noch in Gebrauch in dieser Provinz. Sie besteht aus drei zusammengesetzten Schritten, mit zwei Bewegungen. Man beginnt sie mit einem Auftakt einer Viertelnote (« … une noire en levant »).

Mouret[2] hat hübsche Bourrées gemacht; er hat dieses Genre von Melodie & Tanz in seinen Balletten eingeführt.

Man hat sie wenig verwendet, weil dieser Tanz nicht edel genug schien für das Théatre de l’Opéra.

Die Bourrée ist im Zweiertakt, und setzt sich aus zwei Teilen zusammen, deren jeder aus vier Takten besteht, oder aus einer Zahl, die ein Vielfaches von 4 ist. Sie unterscheidet sich wenig vom Rigaudon.“

Remove ads

Herkunft

Zusammenfassung

Kontext

Man nimmt allgemein an, dass die Bourrée ursprünglich ein aus der Auvergne stammender Volkstanz war; das berichtet schon der Tanzspezialist Louis de Cahusac 1751/1752 im zweiten Band der Encyclopédie.[4]

Margarete von Valois (auch bekannt als „La reine Margot“) soll die Bourrée während ihres Aufenthalts in der Auvergne 1585–1586[5] „entdeckt“, und in der Folge an den französischen Hof gebracht haben. Corina Oosterveen wendete vor einiger Zeit ein, diese Vorstellung basiere auf einer falschen Quellenauslegung, und sie zieht in Betracht, dass die Bourrée als ursprünglich höfischer Tanz vom Volk übernommen worden sein könnte.[6]

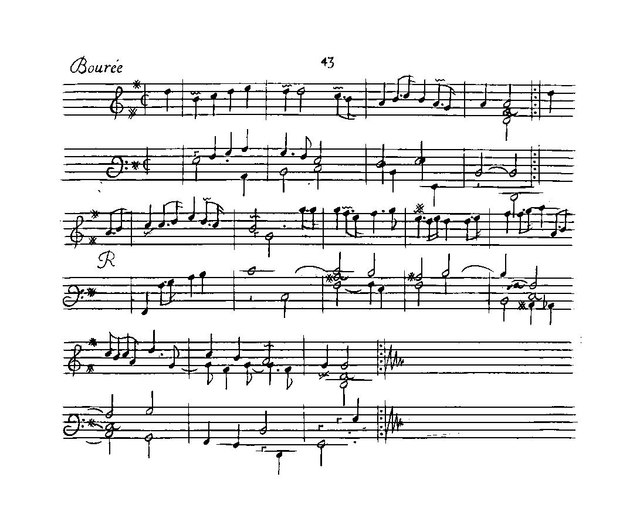

Eine erste musikalische Fassung veröffentlichte Michael Praetorius in seiner Sammlung Terpsichore 1612 unter dem Titel: La Bourrée. In der undatierten, aber in enger Beziehung zu Prätorius‘ Terpsichore stehende Tanzschrift Instruction pour dancer findet sich die bisher älteste bekannte Tanzbeschreibung, eine „bourree a six passages“ für ein Paar.[7]

Laut Oosterveen wurde die Bourrée erstmals von Jean Héroard (1551–1628), dem Leibarzt des jungen Königs Ludwig XIII., in einem Brief erwähnt. In der Folgezeit kann die Bourrée an verschiedenen Orten als höfischer Tanz belegt werden. Die Auvergne werde im Zusammenhang mit der Bourrée zum ersten Mal erst fünfzig Jahre später in Vichy erwähnt: Im Jahr 1665 von Fléchier als städtische Praxis (in Clermont-Ferrand) und 1675 im Bourbonnais (Vichy) nach dem Bericht der Madame de Sévigné.[8]

Nach anderen Quellen wurde eine Bourrée erstmals 1656[9] am französischen Hof gezeigt.[10] Vorher war sie „von 1650 an Teil der Orchestersuite.“[11] Nach anderen Angaben war sie ein (lustiger, heiterer, munterer, bewegter) altfranzösischer Volkstanz im 3/4-Takt.[12] Mitunter wird zwischen dem Tanz und der dazugehörigen gleichnamigen Melodie unterschieden.[13] Die Bourrée ist dem Gesellschaftstanz Gavotte ähnlich,[14] ihr Rhythmus ist synkopiert.[15]

Erst im 19. Jahrhundert lassen sich bäuerliche Beispiele von 3/8-Bourrées in der Auvergne belegen.

Remove ads

Musik

Zusammenfassung

Kontext

Die ersten schriftlich überlieferten Bourrées stammen aus dem 17. Jahrhundert und sind in geradem Takt notiert (z. B. Praetorius, Terpsichore 1612, oder Georg Leopold Fuhrmann, 1615). Durch französische Komponisten wie Jean-Baptiste Lully, Michel Mazuel oder Nicolas Lebègue findet die höfische Bourrée und ihr Grundschritt pas de bourrée ab ca. 1660 als bourrée française im meist auftaktigen lebhaften 2/2- oder Allabreve-Takt (auch 4/4 und 2/4) Eingang in Ballett, Oper und Suite. Formal ist sie wie die meisten Tänze zweiteilig, wobei der erste Teil meist 4- bis 8-taktig ist, und der zweite häufig doppelt so lang.

Von der Gavotte unterscheidet sich die Bourrée recht eindeutig durch den kurzen einzeitigen Auftakt von nur einem Viertel (in 2/2 oder Allabreve), während der Auftakt der Gavotte halbtaktig ist (also zwei Viertel in 2/2). Viele Bourrées haben außerdem im letzten Takt einer Halbphrase oder Phrase eine Synkope; obwohl dieses Merkmal nicht in jedem Fall oder völlig gleichförmig auftritt, kann es als ein wichtiges Charakteristikum gelten, besonders im Gegensatz zur Gavotte, die regelmäßig ohne Synkopen durchläuft. Verwandtschaftliche Beziehungen bestehen auch zum Rigaudon, der jedoch meistens mit einigen sehr charakteristischen Akkord-„schlägen“ beginnt, die nichts mit der Bourrée zu tun haben.

Obwohl die Bourrée ungefähr zeitgleich mit Menuet und Gavotte am Hof Ludwigs XIV. in Mode kam, erreichte sie in Frankreich nie die Beliebtheit der beiden erwähnten Tänze. Sie wurde z. B. in der französischen Cembalomusik so gut wie gar nicht verwendet (Ausnahme: Nicolas Lebègue 1677 und 1687),[17] und konnte auch in der französischen Bühnenmusik von Lully bis Rameau bei weitem nicht mit der Beliebtheit von Gavotte und Menuet konkurrieren. Laut Cahusac (L’ Encyclopédie 1751) habe man „… sie wenig verwendet, weil dieser Tanz nicht edel genug schien für das Théatre de l’Opéra.“[4]

In Deutschland war die Bourrée beliebter, obwohl auch Mattheson 1739 konstatiert: „… Diese Melodien-Gattung hat, meines Wissens, keine solche Neben-Arten, oder, sie ist vielmehr noch nicht so ausgeartet, als die Gavot.“[18]

Johann Sebastian Bach verwendete die Bourrée gerne und häufig. In seinen Cembalo-Suiten erscheint sie (wie Menuet, Gavotte u. a.) zwischen Sarabande und Gigue. Wie vor ihm bereits Nicolas Lebègue,[19] koppelte er sie häufig mit einer Bourrée II, nach welcher die Bourrée I wiederholt wird (z. B. in mehreren Englischen Suiten, in der Französischen Ouverture, auch in drei Orchestersuiten). In Orchestersuiten von Telemann, Bach, Fasch, Graupner u. a. ist die Reihenfolge lockerer, und die Bourrée kann an jeder beliebigen Stelle nach der Ouverture stehen.

Frédéric Chopin schrieb seine zwei Bourrées 1846 in A-Dur und G-Dur, die zu seinen Lebzeiten nie veröffentlicht wurden. Da ihnen eine Opus-Nummer fehlt, werden sie normalerweise durch ihre Brown-Katalognummern, B. 160b1 und B. 160b2, bezeichnet. Wie viele seiner kleineren Werke wurden sie postum erst 1968 veröffentlicht, im Gegensatz zu seinem Wunsch, dass alle seine unveröffentlichten Manuskripte verbrannt werden.

Remove ads

Tanz und pas de bourrée

Zusammenfassung

Kontext

Die bisher älteste bekannte Beschreibung einer Bourrée stammt aus dem frühen 17. Jahrhundert (s. o.) und erwähnt noch keinen „pas de bourrée“ als Grundschritt. Pierre Rameau beschreibt 1725 die aus drei Schritten bestehende Kombination in einer Variante mit zwei mouvements („mouvement“ bezeichnet im Barocktanz eine einleitende Kniebeugung des Standbeins mit anschließender Streckung), die er als „wahren pas de bourrée“ bezeichnet und einer anderen mit nur einem mouvement im ersten Schritt unter dem Namen fleuret[20]. André Lorin verwendet einen Pas de bourée a deux mouvements in seinem Livre de Contredanse, 1687[21]. In Jean Faviers Le Mariage de la Grosse Cathos, 1688, tauchen beide Schrittformen auf[22]. In den ab 1700 von Raoul-Auger Feuillet herausgegebenen Choreographien bildet der pas de bourrée in der Fleuret-Form einen wesentlichen Bestandteil vieler Choreographien, unabhängig vom Tanzrhythmus. In der Beauchamps-Feuillet-Notation sind einige Bourrées erhalten, wie z. B. La Bourée d’Achille, La bourree Dauphine, La petite bouree.[23]

Der pas de bourrée wurde später im klassischen Ballett ein schneller, gleitender Schritt, en pointe oder demi-pointe; er ist einer der am meisten gebrauchten Schritte im Ballett.

Remove ads

Mattheson 1739 zum Charakter der Bourrée

„§ 90. Eine Melodie, die mehr fließendes, glattes, gleitendes und an einander hängendes hat, als die Gavotte, ist

III. die Bourrée…

…Doch muss ich hier sagen, daß ihr eigentliches Abzeichen auf der Zufriedenheit, und einem gefälligen Wesen beruhe, dabey gleichsam etwas unbekümmertes oder gelassenes, ein wenig nachlässiges, gemächliches und doch nichts unangenehmes vermacht ist.

§ 91. … Das Wort Bourrée an ihm selbst bedeutet eigentlich etwas gefülltes, gestopfftes, wolgesetztes, starckes, wichtiges, und doch weiches oder zartes, das geschickter zum schieben, glitschen oder gleiten ist, als zum heben, hüpffen oder springen….

§ 92. …Er schickt sich wahrlich zu keiner Art der Leibesgestalten besser, als zu einer untergesetzten (sic!)…“

– Johann Mattheson: „Die Bourrée“ (§ 90-92), in: Der vollkommene Capellmeister 1739, S. 225–226.[18]

Remove ads

Die Bourrée in der Volksmusik

In der französischen Volksmusik haben bis heute verschiedene Tänze namens Bourrée überlebt. Sie werden gepflegt in der Auvergne, im Morvan, im Nivernais, in Forez, im Bourbonnais, in Rouergue, in Quercy, im Haut-Agenais, im Limousin, in der Marche, im Berry, in Sologne und im Poitou. Es gibt moderne Choreographien als Partnertanz, im Kreis, im Carrée (bourrée carrée, bourrée croisée, montagnardes und auvergnates), Tänze zu 6, Rundtänze, sogenannte bourrées droites, tournantes, valsées, und Reihentänze. Man kennt sowohl Tänze im Zweiertakt, als auch im Dreiertakt.

Remove ads

Die Bourrée in der Populärmusik

Johann Sebastian Bachs Bourrée in e-Moll (aus der Lautensuite BWV 996) ist in der Populärmusik beliebt. Nachdem die Progressive-Rock-Band Jethro Tull ein davon inspiriertes Instrumentalstück aufgenommen und 1969 auf dem Album Stand Up veröffentlichte, wurde der Satz mehrfach von anderen Gruppen aufgegriffen, darunter von Led Zeppelin (Live-Aufnahme von Heartbreaker) und von Jon Lord auf seinem Album Sarabande. Paul McCartney, der das Stück mit George Harrison auf Partys gespielt hatte,[24] nannte es als Inspiration für seinen Song Blackbird.[25]

Remove ads

Literatur

- Louis de Cahusac: Bourrée. In: L’Encyclopédie, 1re éd., 1751, Tome 2, Texte établi par D’Alembert – Diderot, S. 372; Volltext (Wikisource).

- Johann Mattheson: Die Bourrée (§ 90-92). In: Margarete Reimann (Hrsg.): Der vollkommene Capellmeister 1739. Bärenreiter, Kassel u. a., S. 225–226.

- Karsten Evers und Ulrike Frydrych: Französische Volkstänze, Band III, Bourées, Eiterfeld, 1987. Download: Tanzbeschreibungen, Noten und Audio

- Corina Oosterveen: Bourrée, Bourrée, Bourrée. Verlag der Spielleute, 1999, S. 7–18.

- Curt Sachs: Eine Weltgeschichte des Tanzes. 3. Auflage. Olms, Hildesheim 1992 (= Reprint der Ausgabe 1933), S. 275.

- Michael Andermatt (Hrsg.): Geschichte der Margaretha von Valois, Gemahlin Heinrichs IV., von ihr selbst beschrieben, übers. v. Dorothea Schlegel, mit einer Vorrede von Friedrich Schlegel. Manesse Verlag, Zürich 1996.

- Marguerite de Valois: Mémoires, rélation de la fête à Bayonne en 1565. Verlag Le Mercure de France, 1971 und 1986, 75006 Paris, 26, rue de Condé. Originaltext übersetzt von Corina Oosterveen.

Remove ads

Andere Quellen (Noten)

- Nicolas-Antoine Lebègue, Pièces de Clavecin, Premier Livre, 1677, Facsimile, publ. sous la dir. de J. Saint-Arroman, Courlay: Édition J. M. Fuzeau, 1995.

- Nicolas-Antoine Lebègue: Le Second Livre de Clavessin, 1687. Facsimile, publ. sous la dir. de J. Saint-Arroman, Courlay: Édition J. M. Fuzeau.

Weblinks

Commons: Bourrée – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Videos auf YouTube:

- Praetorius „La Bourrée“ (und „Spagnoletta“, Bourrée beginnt bei 1,19 min.); abgerufen am 27. Juli 2017

- Barocktanz 1, „Bourrée d’Achille“ (+ Menuet), Golden Forests Dance Video; abgerufen am 27. Juli 2017

- Barocktanz 2, Bourrée aus Händels „Terpsicore“, im Barock Theater von Český Krumlov (Tschechien); abgerufen am 27. Juli 2017

- Bourrée d’Auvergne; abgerufen am 19. Dezember 2010

- Danse Auvergne (Bourrée); abgerufen am 19. Dezember 2010

- Jimmy Page: How Stairway to Heaven was written. BBC News; abgerufen am 23. November 2016

- Bourrée, Johann Sebastian Bach – aus: Suite e-Moll BWV 996; abgerufen am 28. Mai 2018

- Karsten Evers, Ulrike Frydrych: Französische Volkstänze, Heft 3 – Bourrées. 1986; abgerufen am 7. März 2019

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads