Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

Märchen in der Form der Brüder Grimm (1812) Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Der Wolf und die sieben jungen Geißlein (oft nur Der Wolf und die sieben Geißlein) ist ein bekanntes Tiermärchen (ATU 123). Es steht in den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm an Stelle 5 (KHM 5) und ist ab der 5. Auflage beeinflusst durch Die sieben Gaislein in August Stöbers Elsässisches Volksbüchlein (1842, Nr. 242). Ludwig Bechstein übernahm es ebenfalls nach Stöber in sein Deutsches Märchenbuch als Die sieben Geißlein (1845 Nr. 56, 1853 Nr. 47). Zudem ist es auch im französischen Sprachraum bekannt.[1]

Remove ads

Handlung

Zusammenfassung

Kontext

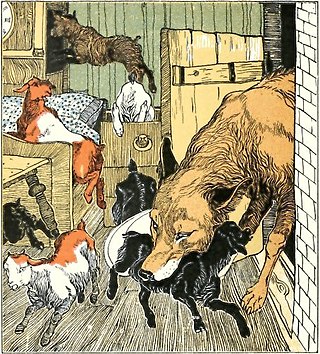

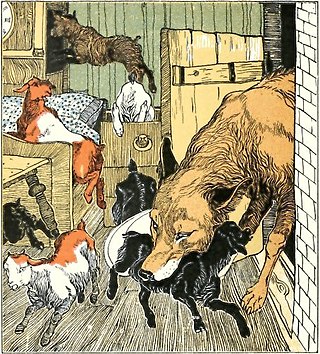

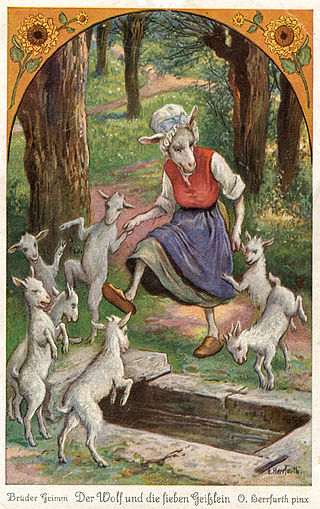

Die Geißenmutter muss das Haus verlassen und gibt ihren sieben Geißlein auf, während ihrer Abwesenheit niemanden ins Haus zu lassen. Nachdem sie gegangen ist, kommt der böse Wolf vorbei und begehrt Einlass. Die Geißlein erkennen jedoch an der rauen Stimme, dass der Wolf und nicht ihre Mutter vor der Türe steht, und lassen ihn nicht herein. Der Wolf frisst daraufhin Kreide, um seine Stimme zarter zu machen, und kehrt zum Haus der Geißlein zurück. Da der Wolf allerdings seine schwarze Pfote auf das Fensterbrett legt, erkennen die Geißlein den Betrugsversuch und lassen ihn nicht herein. Für den dritten Versuch lässt sich der Wolf vom Bäcker Teig auf den Fuß streichen und zwingt danach den Müller, diesen mit Mehl zu bestäuben. So gelingt es ihm nun, die Geißlein zu täuschen, die daraufhin die Tür öffnen. Der böse Wolf stürmt hinein und frisst sechs der sieben Geißlein, eines kann sich in der Standuhr verstecken. Als die Mutter wieder nach Hause kommt, schlüpft das Geißlein aus seinem Versteck und berichtet von dem Überfall und den gefressenen Geschwistern. Der Wolf liegt noch schläfrig auf der Wiese vor dem Haus, woraufhin Mutter Ziege zurück ins Haus eilt und Schere und Nähzeug holt. Mit der Schere öffnet sie den Bauch des Wolfs, und es zeigt sich, dass alle Geißlein noch am Leben sind und dem Bauch entspringen können. Die Mutter beauftragt ihre Kinder, Wackersteine zu sammeln, die sie in den Bauch des Wolfs einnäht. Als der Wolf wieder aufwacht und zum Trinken an den Brunnen geht, wird er durch die Last der Steine hineingezogen und ertrinkt.

Remove ads

Stil

Verglichen mit Jacob Grimms handschriftlicher Urfassung ist der Erstdruck von 1812 mit wörtlichen Reden ausgeschmückt, womit auch das in der Anmerkung noch wiedergegebene französische Fragment auf Deutsch in den Text integriert wird.[2] Die Auflage letzter Hand von 1857 ist besonders nach der Wiederkunft der Geißenmutter noch lebendiger erzählt, dazu der Ausspruch des Wolfes:

- „was rumpelt und pumpelt

- in meinem Bauch herum?

- ich meinte es wären sechs Geißlein,

- so sinds lauter Wackerstein.“

Die Alliteration „so frisst er euch alle mit Haut und Haar“ gehört zu Grimms Standardrepertoire (vgl. KHM 23, 119, 134, 70a, DS 213, 2 Makk 7,7 EU), besonders Jacob Grimm kannte sie auch aus den Deutschen Rechtsaltertümern. „Nicht langes Federlesen“ und „seine Lust büßen“ waren bekannte Wendungen (Weish 19,12 EU, Ps 78,29 EU).[3]

Remove ads

Herkunft

Zusammenfassung

Kontext

Grimms Anmerkung notiert „Aus der Maingegend“ (wohl von Familie Hassenpflug). In einer pommerschen Erzählung (wohl nach Hendel-Schütz) werde ein Kind vom Kindergespenst verschlungen, das aber Steine mit verschlingt und schwer zur Erde fällt, sodass das Kind herausspringt. Sie nennen Stöbers Volksbüchlein „S. 100“, Boners Edelstein Nr. 33, Reinhart Fuchs 346, Bukard Waldis Kap. 24, Hulderich Wolgemuths Esopus, Haltrich Nr. 33, Lafontaine IV 1, 15, und erinnern ein französisches Märchenbruchstück (wohl nach Familie Hassenpflug), wo der Wolf zum Müller sagt: „meunier, meunier, trempe moi ma patte dans ta farine blanche“. „non, non!“ „alors je te mange“ („Müller, Müller, tunk mir meine Pfote in dein reines Mehl.“ „Nein, nein!“ „Dann fresse ich dich.“). Psamathe setzt den Wolf auf Peleus’ und Talamons Herden an, da versteinert er.[4]

Das Märchen gelangte auch in die publikumswirksame kleine Ausgabe von Grimms Märchen und später in Ludwig Bechsteins Deutsches Märchenbuch, das sich allerdings genau an Stöbers Fassung hält, sie nur ins Hochdeutsche überträgt. Sie wurde in vielen Lesebüchern nachgedruckt. Laut Hans-Jörg Uther gehört es zu den vielen Beispielen, wie Kinder im Märchen erzogen werden, am frühesten im Liber fabulorum Aesopi des Romulus aus dem 5. Jahrhundert: „Auf die Weisungen der Eltern zu hören dient den Kindern zum Wohl, wie die folgende Fabel lehrt.“ Entsprechend der Titel in Ulrich Boners Edelstein (um 1350, Nr. 33): „von kinden gehorsami“, ebenso in Heinrich Steinhöwels Fabel (Esopus, Nr. 92). Dort werden „väterliche Gebote“ gehalten, hier versagen die Tierkinder vor dem Fremden, was die Rolle der Mutter als Erzieherin und Retterin noch betont. Grimms Märchen beachten auch das Exzeptionsprinzip – ein Geißlein muss überleben, um erzählen zu können (z. B. auch KHM 49, 62, 91).[5] Psychologische Interpreten interessierte dann mehr der Konflikt mit dem – etwa als Vater aufgefassten – Wolf.

Sieben Geißchen hat dann auch die Geiß in Wolfs Tiermärchen Der Traum des Wolfes. In dem französischen Legendenmärchen Von der Muttergottes und den sieben Geißlein von Thordis von Seuss ist es die Muttergottes, die die Geißlein warnt und den Wolf dann zwingt, sie wieder auszuspeien.[1]

Remove ads

Interpretation

Zusammenfassung

Kontext

Sigmund Freud berichtet von der Angst eines Knaben, wie eines der sieben Geißlein vom Wolf gefressen zu werden, der den Vater repräsentiere (Ödipuskomplex).[6] Auch Otto Rank hat die „Wolfs-“ als Vaterfigur vermutet.[7] Die Anthroposophin Friedel Lenz sieht hier ein Schicksalsmärchen von Fall und Erlösung: Die unschuldige Neugier der sieben Wesensorgane wird Opfer des verschlingenden Materialismus, der wie Steine verhärtet, allein das schlagende Herz gewährt Zuflucht.[8] Homöopathen verglichen den Umschlag von Mutterliebe in Aggression und zurück mit Lac caninum.[9] Wilhelm Salber beschreibt anhand des Textes wechselseitige Umbildungen, wobei einiges unverdaulich bleibt. Das Bedürfnis, alles in den eigenen Liebeszwang einzubinden, führt zu Versteinerung, zugelassene Ausnahmen aber werden als Eindringen empfunden. Entscheidungen werden anderen zugeschoben, um sich kindliche Freiheit unter Bedingungen von Folgsamkeit zu erhalten.[10] Eugen Drewermann sieht in der alten Geiß eine alleinerziehende Mutter, die sowohl die gute Geißenmutter als auch den bösen Wolf repräsentiert. Sie ist eine meckrige Geiß und keine machtvolle „Kuh“ wie die Himmelskuh Hathor.[11]

Die Märchenforschung hat auf Parallelen zum Mythos um Zeus und Kronos aus dem griechischen Kulturkreis hingewiesen (vgl. Zeus-Mythos): Der Wolf entspreche dem Vater Kronos; die Geiß der Mutter Rheia, zugleich auch der Ziege Amaltheia, die den geretteten jüngsten Sohn Zeus ernährt; das siebente Geißlein entspreche also dem Zeus; der Uhrkasten dem Höhlenversteck; die Wackersteine dem großen Stein, den Rheia den Kronos verschlingen lässt; der Sturz in den Brunnen dem Sturz in den Tartaros.[12]

Remove ads

Bechstein

Ludwig Bechsteins Die sieben Geißlein ist kürzer, ohne Kreide und Teig, der Wolf verstellt nur seine Stimme und steckt die Füße ins Mehl, auch ohne Verschonung des Jüngsten, einige Dialoge entfallen also. Bechstein übertrug das Märchen aus Stöbers Elsässisches Volksbüchlein ins Hochdeutsche.[13] Zuletzt sagt der Wolf:

- „Was rumpelt, was pumpelt in meinem Bauch?

- Ich hab gemeint, ich hab junge Geißlein drein,

- Und jetzt sind’s nichts als Wackerstein’!“

Remove ads

Parodien

In Franz Fühmanns Gedicht Lob des Ungehorsams überlebt das Geißlein, das verbotenerweise in den Uhrenkasten schaute.[14] Janoschs Bildergeschichte spielt mit Reizen des Anrüchigen und Verbotenen: Von der Mutter gewarnt, fangen die Geißlein den Wolf mit Honig und verstecken ihn in der Wanduhr, dann frisst er die Geiß und den Bock, und es gibt nie wieder Ziegenkäse.[15] Iring Fetscher meint ironisch, Grimms Überlieferung solle Tieren kapitalistisches Verhalten unterstellen, um es beim Menschen zu rechtfertigen, und erfindet eine Vorgeschichte von der Heimsuchung der Wolfskinder durch die Geiß, die den bürgerlichen Neid ihrer Besitzer angenommen hatte.[16] Ilse Aichinger schreibt Wolf, Geißlein, Müller, Brunnen etc. eigene Motivationen zu.[17] Bei Doris Mühringer geht der vollgefressene Wolf lieber nach Hause, statt sich aufschlitzen zu lassen.[18] Wolfram Siebeck macht aus den Geißlein eine zickige Sing-Out-Gruppe, die der böse Intellektuelle zu Protestliedern verführt, worauf ihr Manager leider keine Subventionen mitbringt; sie verjagen den Intellektuellen in linke Funkredaktionen, da muss er „elendig saufen“.[19]

Remove ads

Theater

- Der Wolf und die sieben Geißlein, Schweiz, Figurentheater Tokkel-Bühne, Umsetzung des Märchens ins Figurenspiel. (Quelle: Tokkel-Bühne Figurentheater)

- Der Wolf und die kleinen Geisslein, Deutschland, Reutlingen, Theater Sturmvogel, Interaktives Kindertheater[20]

Film und Fernsehen

- Der Wolf und die sieben Geißlein, Animationsfilm, 16 min., DDR 1953, Regie: Bruno J. Böttge.

- Der Wolf und die sieben Geißlein, Spielfilm, 57 min., BRD 1957, Regie: Peter Podehl.

- Der Wolf und die 7 Geißlein, Fernsehproduktion der Augsburger Puppenkiste, ital., s/w, 1966, 40 min.

- SimsalaGrimm, deutsche Zeichentrickserie 1999, Staffel 1, Folge 4: Der Wolf und die sieben Geißlein.

Eine Folge der Sesamstraße parodiert Der Wolf und die zwei Geißlein.

Remove ads

Philatelistisches

Mit dem Erstausgabetag 6. Februar 2020 gab die Deutsche Post AG drei Postwertzeichen in der Serie Grimms Märchen zum Märchen Der Wolf und die sieben jungen Geißlein mit einem zusätzlichen Centbetrag zugunsten der Freien Wohlfahrtspflege heraus. Der Entwurf stammt vom Grafiker Michael Kunter.[21]

Literatur

- Brüder Grimm. Kinder- und Hausmärchen. Ausgabe letzter Hand mit den Originalanmerkungen der Brüder Grimm. Mit einem Anhang sämtlicher, nicht in allen Auflagen veröffentlichter Märchen und Herkunftsnachweisen herausgegeben von Heinz Rölleke. Band 3: Originalanmerkungen, Herkunftsnachweise, Nachwort. Durchgesehene und bibliographisch ergänzte Ausgabe. Reclam, Stuttgart 1994, ISBN 3-15-003193-1, S. 27, 444–445.

- Heinz Rölleke (Hrsg.): Die älteste Märchensammlung der Brüder Grimm. Synopse der handschriftlichen Urfassung von 1810 und der Erstdrucke von 1812. Herausgegeben und erläutert von Heinz Rölleke. Cologny-Geneve 1975, S. 46–51, 352. (Fondation Martin Bodmer; Printed in Switzerland).

- Hans-Jörg Uther: Handbuch zu den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. de Gruyter, Berlin 2008, ISBN 978-3-11-019441-8, S. 12–15.

- Lothar Bluhm und Heinz Rölleke: „Redensarten des Volks, auf die ich immer horche“. Märchen – Sprichwort – Redensart. Zur volkspoetischen Ausgestaltung der Kinder- und Hausmärchen durch die Brüder Grimm. Neue Ausgabe. S. Hirzel Verlag, Stuttgart/Leipzig 1997, ISBN 3-7776-0733-9, S. 44–45.

- Oskar Negt: Das eigensinnige Kind und die enteigneten Sinne. in: Freibeuter Nr. 5 (1980), S. 118ff. („Kommentar“ zum Märchentext)

- Felix Karlinger, Bohdan Mykytiuk (Hrsg.): Die Märchen der Weltliteratur – Legendenmärchen aus Europa. Eugen Diederichs Verlag, Düsseldorf / Köln 1967, S. 39–41, 297.

Remove ads

Weblinks

Wikisource: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein – Quellen und Volltexte

Commons: Der Wolf und die sieben jungen Geißlein – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Gutenberg-DE: Bechsteins Die sieben Geißlein

- Interpretation von Daniela Tax zu Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

- Interpretation von Undine & Jens zu Der Wolf und die sieben jungen Geißlein

- Interpretation

- Interpretation von Frank Jentzsch

- Erläuterungen von Heinrich Tischner (Internet Archive)

- lanzerat.de: Interpretation (Internet Archive)

- Parodie (Internet Archive)

- Erfreuliches Theater Erfurt: Theaterbearbeitung

- Postkartenserie von Oskar Herrfurth und Illustrationen von Ludwig Richter

- Illustrationen

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads