Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Grönländischer Eisschild

permanent vereiste Fläche auf Grönland Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Der Grönländische Eisschild (auch Grönländisches Inlandeis) ist ein Eisschild, der mit einer Ausdehnung von etwa 1,8 Millionen Quadratkilometern ungefähr 82 % der Fläche Grönlands bedeckt. Er ist die weltweit zweitgrößte permanent vereiste Fläche nach dem antarktischen Eisschild.

Bedingt durch die globale Erwärmung schmilzt er in den letzten Jahren mit Rekordgeschwindigkeit ab.[3] Eine globale Erwärmung um mehr als 3 Grad Celsius könnte zu einem verhältnismäßig raschen vollständigen Abschmelzen führen, verbunden mit einem Anstieg des Meeresspiegels um etwa 7 Meter.[4]

Remove ads

Räumliche Ausdehnung

Zusammenfassung

Kontext

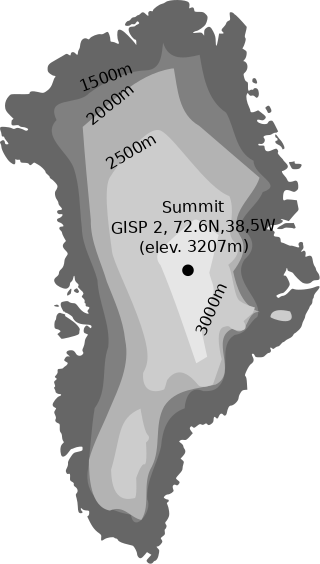

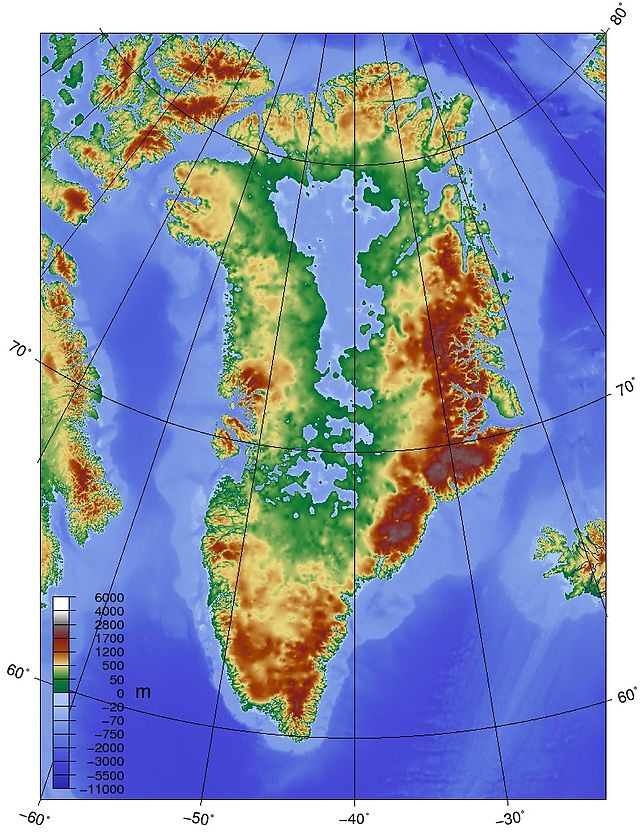

In Nord-Süd-Richtung beträgt die Länge des Eisschilds ungefähr 2500 Kilometer. Die breiteste Stelle mit etwa 1100 Kilometern liegt ungefähr bei 77° N bis 78° N. Im Mittel ist das Eis mehr als 1500 Meter mächtig;[1] stellenweise beträgt die Mächtigkeit mehr als 3000 Meter. Das Volumen wird auf ungefähr 2,6[2] bis 2,7 Millionen Kubikkilometer geschätzt.[5] Würde dieses Eisvolumen komplett abschmelzen, hätte das einen globalen Meeresspiegelanstieg von etwa 7,2 Metern zur Folge.[6]

An den meisten Stellen erreicht der Eisschild das Meer nicht, so dass sich, anders als in der Antarktis, keine ausgedehnten Eisschelfe gebildet haben. Durch einige große Täler fließt das Eis jedoch über mächtige Auslassgletscher ab und erreicht das Meer, wo diese kalben und auf diese Weise Eisberge abgeben, die meisten in den Nordatlantik. Ein bekannter Auslassgletscher an der Westseite Grönlands ist die Jakobshavn Isbræ mit einer außergewöhnlich hohen Fließgeschwindigkeit am Ende von 20 bis 22 Metern pro Tag. Von dort stammen etwa 10 % aller Eisberge grönländischen Ursprungs.

Neben dem Eisschild existieren am äußeren Rand Grönlands noch einige isolierte Gletscher sowie Eiskappen mit einer Gesamtfläche von weniger als 100.000 Quadratkilometern. Durch die Last der Eismassen sinkt die darunter liegende Erdkruste in den Erdmantel ein (siehe Isostasie). Der größte Teil Grönlands liegt deshalb ungefähr auf Meereshöhe oder sogar darunter.

Remove ads

Entwicklung des Eisschilds im Känozoikum

Zusammenfassung

Kontext

Eozän bis Miozän

In der Wissenschaft wurde über längere Zeit die Auffassung vertreten, dass größere Gletscher- und Meereisbildungen in der Arktis erstmals nahe am Pliozän-Pleistozän-Übergang stattfanden (2,7 bis 2,4 mya). Inzwischen liefern neuere Untersuchungen, basierend auf einer Vielzahl von Proxydaten, deutliche Hinweise auf sporadische, relativ großräumige Vereisungsprozesse seit dem Eozän (mit Beginn ca. 48/47 mya). Zusätzlich stützen Analysen von Tiefsee-Bohrkernen aus der Framstraße und vor Südgrönland die Annahme, dass Grönland während der letzten 18 Millionen Jahre (und somit auch während des Miozänen Klimaoptimums) fast durchgehend eine Eisbedeckung aufwies.[7]

In diesem Zusammenhang werden regelmäßig parallel verlaufende Klimaentwicklungen aus der Antarktis zum Abgleich herangezogen. So konnte zum Beispiel eine für die Arktis postulierte Abkühlung vor 41 Millionen Jahren auch für die südpolaren Regionen nachgewiesen werden, was einen weltweiten Temperaturrückgang signalisiert.[8] Ähnliches gilt für den mit einer signifikanten CO2-Reduzierung einhergehenden Klimaeinschnitt an der Eozän-Oligozän-Grenze (33,9 mya).[9] Die Auswertung mariner Karbonate aus dem tropischen Pazifik anhand der stabilen Sauerstoff-Isotope 18O/16O unterstützt mehrere Abkühlungsszenarien für beide Pole vom Eozän bis in das frühe Oligozän.[10] In Bezug auf Grönland sind allerdings das Volumen und die Ausdehnung der damaligen Eiskappen noch weitgehend ungeklärt, wobei die Existenz von Eisbergen (und damit auch die von Auslassgletschern) als gesichert gilt.

Pliozän und Pleistozän

Als primäre Ursache für die am Beginn des Pleistozäns rasch zunehmende arktische Vereisung wurde in der älteren Fachliteratur häufig der Zusammenschluss der Südamerikanischen mit der Karibischen Platte und die daraus resultierende Entstehung der Landenge von Panama vor wahrscheinlich 2,76 Millionen Jahren genannt.[11] Der unterbrochene Wasseraustausch zwischen Pazifik und Atlantik veränderte die ozeanische Zirkulation und bewirkte die Entstehung des Golfstroms, der warmes Oberflächenwasser in den Nordatlantik lenkte. Die dadurch erhöhte Verdunstungs- und Wolkenbildungsrate führte nach diesem Erklärungsmodell zu schneereicheren Wintern und letztlich zu erhöhtem Gletscherwachstum einschließlich der Ausdehnung des Grönländischen Eisschilds.

Nach gegenwärtigem Erkenntnisstand spielten Verdunstungsprozesse und winterlicher Schneefall als Vereisungsfaktoren jedoch nur eine untergeordnete Rolle. Überwiegend wird davon ausgegangen, dass die zunehmende arktische Vergletscherung mit einem deutlichen Rückgang der globalen CO2-Konzentration in Verbindung steht, wodurch vor allem die Sommermonate kühler ausfielen. Einige Studien konstatieren eine erste Abkühlungsphase im späten Pliozän (3,2 mya) und eine zweite nach Beginn des Pleistozäns (2,4 mya), in deren Verlauf der CO2-Gehalt von ursprünglich 375 bis 425 ppm auf 275 bis 300 ppm sank, mit einer weiteren Abnahme während der folgenden Kaltzeitzyklen.[12][13] Verstärkt wurde diese Entwicklung offenbar durch eine periodisch auftretende Konstellation der Orbitalparameter (Milanković-Zyklen) mit der Tendenz zu verringerter Sonneneinstrahlung (Insolation) auf der nördlichen Hemisphäre.

Der Grönländische Eisschild verzeichnete in den verschiedenen Warmphasen (Interglaziale) des quartären Eiszeitalters häufig Masseverluste, doch ist deren Umfang noch unklar. Selbst für das gut erforschte Interglazial der Eem-Warmzeit (vor etwa 126.000 bis 115.000 Jahren) existieren hinsichtlich der Abnahme des Eisvolumens nur relativ grobe Schätzwerte. Die meisten Studien gehen davon aus, dass in der Eem-Warmzeit der Meeresspiegel 6 bis 9 Meter über dem gegenwärtigen Niveau lag.[14] Dazu trug nach entsprechenden Berechnungen das Schmelzwasser aus dem Grönländischen Eisschild mit einem ungefähren Mittelwert im Bereich von 1,5 bis 2,5 Metern bei; der restliche Anstieg kam durch die thermische Ausdehnung des Meerwassers und das Abschmelzen von Gebirgsgletschern (∼1 m) sowie in größerem Umfang infolge der erheblichen Reduzierung der westantarktischen Eisbedeckung zustande.[15] Demnach verlor der Grönländische Eisschild in diesem Zeitraum bei partiell höheren Temperaturen als im bisherigen 21. Jahrhundert 20 bis 30 Prozent seiner Masse,[16][17][18] wobei einzelne Studien generell höhere Werte ansetzen und eine Abnahme bis zu 60 Prozent veranschlagen.[19]

Remove ads

Klima

Zusammenfassung

Kontext

Auf dem Summit genannten Gipfel des Grönländischen Eisschildes liegt die Jahresmitteltemperatur aufgrund der Höhe und der Tatsache, dass das Eis 80–90 % der Wärmestrahlung reflektiert, bei −32 °C; die Monatsmitteltemperatur steigt hier im Juli auf −12 °C, im Februar fällt sie auf −42 °C. An manchen Tagen können auch Extremwerte von −60 °C im Winter beziehungsweise von etwa 0 °C im Sommer erreicht werden. An der Küste werden deutlich höhere Temperaturen erreicht. Unter dem Eisschild ist es wärmer: Während die Temperatur unter dem Summit am Boden des Eisschilds bei −9 °C liegt, liegt sie an den Randgebieten über dem Gefrierpunkt. Der Wind weht üblicherweise aus Südwesten oder Südosten und sorgt so für Niederschlag in den südlichen Gebieten des Eisschilds. Nur im Osten kommt der Wind aus Nordosten. Die klimatischen Verhältnisse sorgen für starke katabatische Winde, von denen der bekannteste der Piteraq in Ostgrönland ist.[5]

Der Eisschild als Dokumentation der Klimaentwicklung

Der Eisschild besteht aus komprimiertem Schnee, der sich über einen Zeitraum von mehr als 100.000 Jahren angesammelt hat. Aus bis zu drei Kilometer tiefen Bohrungen wurden Proben entnommen, die Auskunft zum Temperaturverlauf in der Vergangenheit geben. Darüber hinaus können aus weiteren Untersuchungen der Eisbohrkerne Rückschlüsse über die Ausdehnung der Ozeane, Niederschläge, chemische Zusammensetzung der Atmosphäre, vulkanische Aktivität und viele andere Vorgänge und Situationen der jüngeren Erdgeschichte gezogen werden.

Gegenwärtiges Abschmelzen und der Einfluss der globalen Erwärmung

Im Zuge der globalen Erwärmung schmilzt der Eisschild in den letzten Jahren mit Rekordgeschwindigkeit ab.[3] Zwischen 1979 und 2002 hat sich die in den Sommermonaten vom Abschmelzen betroffene Fläche um 16 % vergrößert. Der Abfluss des Schmelzwassers durch Spalten und Risse im Eis wirkt seinerseits wieder beschleunigend auf den Tauvorgang. In einer Studie des Jet Propulsion Laboratory der NASA wurde im Jahr 2007 vermutet, dass dies auch Grund dafür ist, dass sich die Gletscherzungen Grönlands mit zunehmender Geschwindigkeit in Richtung Meer bewegen.[20] Laut Satellitenmessungen wuchs zwischen 1996 und 2005 der jährliche Eisverlust von 96 km³ auf 220 km³[21] und in den Jahren 2006 bis 2008 auf durchschnittlich 273 km³ pro Jahr an.[22] Andere Messungen, die die Einzelverluste aller Gletscher addieren, ergeben für das Jahr 2008 einen Nettoverlust von 145 km³[23]. Zwischen 2011 und 2014 verlor der Eisschild auf Grönland im Schnitt etwa 269 Mrd. Tonnen Eis pro Jahr.[24] Der Massenverlust hat sich seit den 1980er Jahren versechsfacht. Grönland hat den Meeresspiegel seit 1972 um 13,7 mm erhöht, die Hälfte davon in den letzten 8 Jahren.[25]

Eine 2014 veröffentlichte Studie der Technical University of Denmark (Department of Geodesy, DTU Space, National Space Institute) belegte, dass auch der Nordosten des grönländischen Eisschilds zu schmelzen beginnt. Bislang galt diese Region als stabil. Diese Erkenntnis habe sich nach Auswertung der Daten von Eisdickenmessungen per Flugzeug und von Satelliten der Jahre 2003 bis 2012 ergeben. Demnach hat die Region seit 2003 jährlich zehn Milliarden Tonnen Eis verloren, damit dürfte der Nordosten Grönlands ca. 0,03 Millimeter zum Meeresspiegelanstieg beigetragen haben. Ursache der Schmelze sei womöglich eine Kettenreaktion auf den warmen Sommer im Jahr 2003.[28]

Über Grönland treten in den letzten Dekaden häufiger blockierende Hochdruckgebiete auf, so dass wärmere, feuchtere Luft einströmt und häufiger – für grönländische Verhältnisse – hohe Temperaturen auftreten. Beobachtungen und Simulationen legen nahe, dass das Abschmelzen des arktischen Meereises wesentlich die Wetterlagen über Grönland ändert.[29]

Der 2001 veröffentlichte 3. Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change sagt bei einer globalen Erwärmung um drei Grad Celsius zwischen 1990 und 2090 einen Meeresspiegelanstieg um 0,2 bis 0,6 Meter voraus. Etwa zwei Drittel dieser Erhöhung beruhen auf der thermischen Expansion des Meereswassers, während ein Drittel auf das Abschmelzen von Landeis zurückzuführen ist. Ein teilweises Abschmelzen der Eisschilde Grönlands und der Antarktis wurde dabei wegen unzureichender Faktenlage noch nicht berücksichtigt. Ein mittlerer Verlust des Grönländischen Eisschildes von jährlich 100 km³ würde über 100 Jahre zu einem Meeresspiegelanstieg von 0,03 Meter führen.[30]

Eine im Dezember 2018 veröffentlichte Studie von Michael Bevis und Kollegen geht davon aus, dass der grönländische Eisschild schneller abschmilzt und somit zu einem rascheren Meeresspiegelanstieg beiträgt, als frühere Berechnungen veranschlagt hatten. Die Verfasser führten diese Entwicklung auf die Kombination von anhaltender globaler Erwärmung mit positiven Temperaturschwankungen der Nordatlantischen Oszillation während des arktischen Sommers zurück, wodurch die Oberflächenmasse Grönlands nach Südwesten hin zunehmend instabil wird – ein Effekt, der in bisherigen Szenarien kaum berücksichtigt wurde.[31]

Mögliches vollständiges Schmelzen

Eine anhaltend negative Massebilanz bedeutet das vollständige Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes. In der Klimawandelstudie von 2001 wurde angenommen, dass es bei einer globalen Erwärmung um mehr als 3 Grad Celsius gegenüber den vorindustriellen Klimaverhältnissen dazu kommen könnte, verbunden mit einem Meeresspiegelanstieg um insgesamt global rund 7 Meter.[4] Modellationen einer Studie von 2012 untersuchten die langfristige Stabilität des Eisschildes unter verschiedenen Bedingungen; neben dem Szenario seines raschen kompletten Schmelzens bei etwa 3,1 °C (1,9–5,1 °C; 95 %-KI) fanden sich noch andere des langsamen Abschmelzens mit niedrigeren Schwellenwerten von etwa 1,6 °C (0,8–3,2 °C; 95 %-KI). Hierbei zeigte sich neben dem möglichen vorübergehenden Wiederanwachsen der Eisdecke auch die Möglichkeit mindestens eines stabilen Gleichgewichtszustandes mit Erhalt einer Eisdecke verminderten Volumens.[32] Der Eisschild Grönlands wäre damit zum einen empfindlicher als zuvor gedacht und zum anderen sein Abschmelzen kein in jedem Fall unumkehrbarer (irreversibler) Vorgang, sondern wesentlich von Ausmaß und Dauer der Erwärmung abhängig. Schon ein Überschreiten von 1,5 °C globaler Erwärmung kann zu mindestens teilweisem Abschmelzen des Eisschilds Grönlands führen und daneben weitere Kippelemente destabilisieren.[33] Über welchen Zeitraum sich der Abschmelzprozess erstreckt und ob nach Überschreiten der kritischen Schwelle noch eine Stabilisierung zu erreichen ist, hängt auch von der Entwicklung anderer globaler Kipppunkte und dem Temperaturverlauf ab.[34][35][33][36] Einige Studien deuten darauf hin, dass stabile Zwischenzustände vor einem kompletten Abschmelzen erreicht werden könnten.[34][35] Eine andere Modellierungsstudie, bei dem ein Eisschildmodell mit einem Atmosphärenmodell gekoppelt ist, konnte keine scharfe Temperaturschwelle für einen irreversiblen Prozess kompletten Schmelzens der grönländischen Eisdecke herausfinden.[37]

Große Bereiche der Oberfläche des Kontinentalsockels, auf dem der Eisschild ruht, liegen heute unter dem Niveau des Meeresspiegels. Nach raschem vollständigem Schmelzen des Eises würden Teilbereiche der heutigen Küste Grönlands zunächst zusätzlich vom Meer bedeckt sein. Im Laufe der folgenden Jahrtausende aber würde sich die Insel – ähnlich wie Skandinavien seit Ende des Pleistozäns (siehe postglaziale Landhebung) – insgesamt zunehmend erheben.

Als Folge eines beschleunigten Abschmelzens des Eisschildes wird angenommen, dass sich der Warmwasserzufluss in den Nordatlantik erheblich verringern würde, weil durch den erhöhten Eintrag geschmolzenen Süßwassers die thermohaline Zirkulation im Bereich der Nordatlantikdrift und damit das Golfstromsystem gestört werden könnte. Infolgedessen könnte sich der Temperaturanstieg im Bereich des Nordatlantiks, einschließlich Westeuropa, verlangsamen,[38] was die Abschmelzrate des grönländischen Inlandseises wieder verringern würde. Eine Änderung der Strömungsverhältnisse in den Ozeanen wird diskutiert als einer der Gründe für die Entstehung einer Kaltzeit.

Der großvolumige Rückgang der Eisbedeckung in den Jahren 2000 bis 2005 leitete ein Stadium fortschreitender Masseverlustdynamik ein,[26] auch wenn der Eisverlust 2017 und 2018 vorübergehend gering ausfiel.[27] Die bisher gewonnenen Daten lassen den Schluss zu, dass die Eisverluste auf Grönland und in der Antarktis einen Meeresspiegelanstieg bewirken, der im Bereich der Worst-Case-Szenarien des Fünften Sachstandsberichts des IPCC angesiedelt ist beziehungsweise diese übertrifft.[39][40]

Der Eisschild schrumpfte von September 2010 bis August 2022 jährlich um durchschnittlich 196 Kubikkilometer (minimal 4 km³ und maximal 464 km³ in einem Jahr).[41] Laut ESA-Angaben würde der Meeresspiegel bei einem kompletten Abschmelzen des Grönländischen Eisschildes um insgesamt rund sieben Meter steigen.[42]

Remove ads

Weblinks

Commons: Grönländischer Eisschild – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

- Grönländischer Eisschild über den Grönländischen Eisschild im Klimawandel im Bildungswiki klimawiki.org

- Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelse (GEUS) (englisch, dänisch)

- Emporia State University – James S. Aber, Lecture 2: MODERN GLACIERS AND ICE SHEETS (englisch)

- Arctic Climate Impact Assessment (englisch)

- Greenland Ice Loss Doubles in Past Decade, Raising Sea Level Faster ( vom 7. Februar 2012 im Internet Archive) (englisch)

- The Greenland Ice (englisch)

- North Greenland Ice Coring Project ( vom 5. Oktober 2011 im Internet Archive) (englisch)

Remove ads

Literatur

- Climate Change, the Scientific Basis. IPCC, 2001 grida.no,grida.no, und grida.no (englisch)

- National Report to IUGG, Rev. Geophys. Vol. 33 Suppl. American Geophysical Union, 1995 (agu.org)

- ACIA, Impacts of a Warming Arctic: Arctic Climate Impact Assessment. Cambridge University Press, 2004 (acia.uaf.edu)

- Möller, Dietrich (1994) Das West-Ost-Profil der Internationalen Glaziologischen Grönlandexpedition (EGIG). Geowissenschaften; 12, 3; 80–82; doi:10.2312/geowissenschaften.1994.12.80.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads