Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

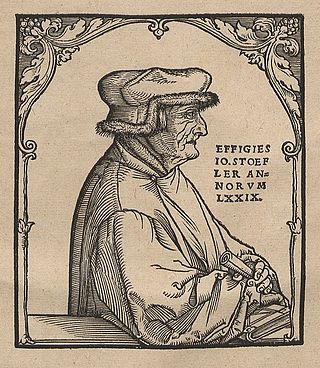

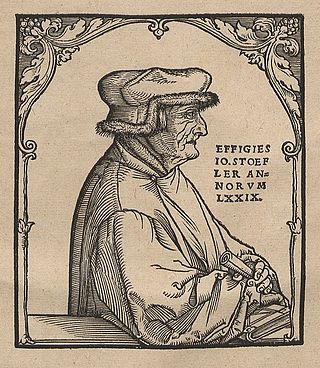

Johannes Stöffler

deutscher Mathematiker, Astronom, Astrologe, Pfarrer und Hersteller astronomischer Instrumente, Rektor der Universität Tübingen Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Johannes Stöffler (* 10. Dezember 1452 vermutlich in Justingen bei Blaubeuren; † 16. Februar 1531 in Blaubeuren) war ein süddeutscher Astronom, Mathematiker, Astrologe, gefragter Hersteller von Himmelsgloben und astronomischen Instrumenten sowie Pfarrer. Er war der erste Professor für Astronomie an der Universität Tübingen.

Remove ads

Leben

Zusammenfassung

Kontext

Herkunft und Ausbildung

Johannes Stöffler wurde am 10. Dezember 1452 in Blaubeuren[1] oder Justingen[2] auf der Schwäbischen Alb geboren und besuchte die Schule[3] in Blaubeuren. Unmittelbar nach Gründung der Universität Ingolstadt schrieb er sich am 21. April 1472 dort ein, wurde im September 1473 Baccalaureus und erhielt im Januar 1476 die Magisterwürde. Nach Beendigung seiner Studien wurde er Pfarrer von Gundershofen in der Herrschaft Justingen, deren Patronatsherren die von Stöffeln waren. Bereits 1473 war er Kaplan der Pfarre Justingen geworden, was wohl eine Art Studienstipendium darstellte. 1481 übernahm er diese gut dotierte und mit einem Hilfspfarrer ausgestattete Pfarrei. Im selben Jahr wählte ihn das Ehinger Landkapitel zum Dekan für Vorderösterreich.

Stöffler war vermutlich ein Nachkomme (Enkel) aus einer nicht standesgemäßen Verbindung eines Herrn von Stöffeln. Diese Annahme ergibt sich aus der äußerst wohlwollenden Behandlung durch die Inhaber der Herrschaft Justingen, die Freiherren von Stöffeln, ferner aus der Tatsache, dass er das gleiche Wappen führte wie diese, und schließlich aus dem offensichtlich abgeleiteten Namen.

Pfarrer, Astronom und Instrumentenbauer

Als Pfarrer wirkte er 30 Jahre in Justingen und Umgebung, befasste sich aber autodidaktisch auch mit Astronomie und Astrologie. Unter Wissenschaftlern bekannt wurde er durch seine astronomischen Instrumente, die er in seiner „Officin“ genannten Werkstatt herstellte. 1493 entstand der große, bis heute erhaltene Himmelsglobus für Weihbischof Daniel Zehender von Konstanz. Drei Jahre später war Stoeffler wiederum am Bodensee, um eine Uhr für das Münster in Konstanz zu konstruieren. Für den Wormser Bischof Johann III. von Dalberg (1445–1503) baute er einen Himmelsglobus, dessen genau kartierte Sterne er mit Gold einfasste.

1499 publizierte Stöffler mit dem Ulmer Astronomen Jakob Pflaum seinen Almanach, eine Fortsetzung der Ephemeriden von Regiomontanus. Enge Beziehungen hatte er auch zum Humanisten Johannes Reuchlin. Für den berühmten Hebraisten fertigte er ein Äquatorium zur Bestimmung des wahren Laufes von Sonne und Mond und sandte ihm zwei Jahre später sein Empfängnis- und Geburtshoroskop. Auch diese Betätigung Stoefflers auf dem damals hochgeschätzten Gebiet steigerte Stöfflers Bekanntschaftsgrad in Fachkreisen.

Professor in Tübingen

Herzog Ulrich von Württemberg wurde auf den gelehrten Pfarrer aufmerksam, ernannte ihn 1505 zum „Rat von Haus aus“ und bedrängte ihn, eine Professur an der Tübinger Universität zu übernehmen. Ab 1511 war Stöfler dort Professor am 1507 neu geschaffenen Lehrstuhl für Mathematik und Astronomie. Neben seiner Lehrtätigkeit stellte er weiterhin astronomische Instrumente, Globen und Uhren her, unter anderem die heute noch funktionierende astronomische Uhr am Schmuckgiebel des Tübinger Rathauses. Nach der Vertreibung Herzog Ulrichs im Jahre 1519 musste Stöffler jahrelang um seine Bezüge kämpfen.

Eine Pestepidemie erzwang 1530 die Verlagerung des Universitätsbetriebs in andere Städte im Land. Stöffler, der mit einem Teil seiner Fakultät nach Blaubeuren ging, verstarb dort am 16. Februar 1531 an Altersschwäche[4]. Er wurde im Chor der Stiftskirche in Tübingen beigesetzt. Theodor Reysmann, Schüler Stöfflers und Melanchthons, welcher ebenfalls mit nach Blaubeuren gezogen war, verfasste ein Gedicht auf Stöfflers Tod.[5]

Stöfflers Nachfolger in Tübingen wurde Philipp Imsser, der auch einen Teil seiner Handbibliothek übernahm. Einige dieser Bücher befinden sich in der Badischen Landesbibliothek in Karlsruhe.

Remove ads

Astronomie

Zusammenfassung

Kontext

Schon lange vor seiner Professur befasste sich Stöffler neben seinen kirchlichen Pflichten mit der Astronomie und Astrologie sowie der Herstellung astronomischer Instrumente, Globen und Uhren, wofür er sich im Pfarrhaus eine Werkstatt einrichtete. Mit seinen Erzeugnissen erwarb er sich schnell einen Ruf. So erhielt er einen Auftrag des Konstanzer Weihbischofs für einen Himmelsglobus, sein erstes bedeutendes Werk, das er 1493 anfertigte. Er ist nach dem Globus des Nicolaus von Kues (Mitte des 14. Jahrhunderts) und dem 1480 von Hans Dorn für Marcin Bylica von Olkusz gebauten Himmelsglobus das drittälteste erhaltene Instrument dieser Art. Die anderen von Stöfler produzierte Globen sind nicht erhalten geblieben, aber in einigen Publikationen beschrieben.

Ende der 1490er-Jahre berechnete Stöffler eine Fortsetzung von Regiomontans Ephemeriden und konstruierte für Johannes Reuchlin ein Äquatorium, eine analoge Rechenmaschine zum direkten Auffinden der Position eines Planeten zu einem gegebenen Zeitpunkt. Sie stellt in Verbindung mit einem Tafelwerk für die mittlere Anomalie die Ptolemäischen Epizykel von Mond und Planeten auf der Ekliptik dar. Ein ausführliches Tafelwerk, die Tabulae astronomicae, publizierte er 1514.

Seine in mehreren Auflagen erschienene Schrift Elucidatio fabricae ususque astrolabii von 1513 galt bei Astronomen und Feldmessern lange Zeit als Standardwerk zur Anwendung des Astrolabiums.[6] Aus dem Jahre 1518 datiert sein Vorschlag zur Kalenderreform, der in lateinischer und deutscher Fassung erschien. Ein Kommentar zu den astronomischen Auffassungen von Proklos (412–485) wurde erst 1534 posthum gedruckt.

Remove ads

Astrologie

Zusammenfassung

Kontext

Europaweit bekannt wurde Stöffler, teilweise auch unter der von seinem Wirkungsort abgeleiteten Bezeichnung „Meister Hans Justinger“, durch den von ihm gemeinsam mit dem Ulmer Pfarrer Jakob Pflaum verfassten und 1499 veröffentlichten Almanach, ein Ephemeridenwerk von hoher Genauigkeit. Es enthielt auch astrologische Vorhersagen, u. a. über das nahende Ende des Papsttums (solche Prophezeiungen waren damals wegen des Unmuts über den Zustand der Kirche verbreitet).

Besonders wirkungsvoll war seine Vorhersage für 1524, als er über eine seltene Zusammenkunft aller fünf Planeten sowie Sonne und Mond im Sternzeichen der Fische Folgendes schrieb:

- „Im Monat Februar ereignen sich 20 Konjunktionen, von denen 16 in einem wässrigen Sternzeichen passieren, die zweifellos auf so ziemlich dem ganzen Erdkreis bezüglich Wetter, Königreiche, Provinzen, Verfassung, Würden, Vieh, Meerestiere und alle Landbewohner Veränderung, Wechsel und Bewegung bedeuten, wie sie sicherlich seit Jahrhunderten von Geschichtsschreibern oder von den Massen kaum wahrgenommen wurden. Erhebet daher eure Häupter, ihr Christen!“[7]

Stöffler sprach nicht konkret von Überschwemmungen, sondern allgemein von „mutatio“, „variatio“ und „alteratio“. Aber er kündigte weltbewegende Ereignisse an: Eine Vielzahl von Bereichen und Gruppen sollte betroffen sein, es handelte sich um etwas seit Jahrhunderten nicht Dagewesenes, und am Schluss spielte er auf die Worte Jesu in dessen Endzeitrede an (Lk 21,28 EU). In Kombination mit dem Hinweis auf ein „wässriges Zeichen“ lag es nahe, auch an dramatische Überschwemmungen zu denken. Den Schrecken, den Stöfflers Vorhersage auslöste, machte der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano zum Thema seiner historischen Miniatur Die Sintflut.[8]

Die durch Stöfflers Hinweise ausgelöste Diskussion gilt in Anbetracht der vielen dazu publizierten Schriften als die intensivste der ganzen Astrologiegeschichte. Der Wiener Astronom Georg Tannstetter trat extremen Befürchtungen entgegen – und polemisierte dabei, ohne Stöffler beim Namen zu nennen, gegen den „autor ephemeridum“. Stöffler reagierte darauf mit einer eigenen Rechtfertigungsschrift, nannte Tannstetter bereits im Titel (Expurgatio, 1523) und verteidigte sich damit, dass er ohnehin nichts Konkretes vorhergesagt habe.[9]

Remove ads

Kollegen und Schüler

Stöffler führte eine umfangreiche Korrespondenz mit bedeutenden Humanisten seiner Zeit, so auch mit Johannes Reuchlin, für den er ein Äquatorium fertigte und Horoskope erstellte. Auf Veranlassung des Herzogs Ulrich von Württemberg wurde ihm 1507 der neugeschaffene Lehrstuhl für Mathematik und Astronomie an der Universität Tübingen übertragen, doch nahm er die Berufung erst 1511 an. Er entfaltete dort eine rege Lehr- und Publikationstätigkeit und wurde 1522 zum Rektor gewählt. Zu seinen bekanntesten Schülern zählen Philipp Melanchthon und Sebastian Münster.

Remove ads

Ehrungen

Giovanni Riccioli benannte in der von ihm 1651 im Almagestum novum astronomiam veröffentlichten selenografischen Karte Francesco Grimaldiss einen Mondkrater Stoefler. Die Schreibweise des Kraters Stöfler hielt sich in späteren Karten und wurde 1935 von der Internationalen Astronomischen Union offiziell bestätigt.

Werke

- 1493: Ein Himmelsglobus für den Bischof von Konstanz. Dieser Himmelsglobus ist als einziges bis heute erhaltenes und bedeutendstes Produkt seiner Werkstatt im Württembergischen Landesmuseum in Stuttgart ausgestellt.[10]

- 1496: Eine astronomische Uhr für das Konstanzer Münster.

- 1498: Ein Himmelsglobus für den Bischof von Worms.

- 1499: Ein in Zusammenarbeit mit dem Ulmer Astronomen Jakob Pflaum[11] verfasster Almanach (Almanach nova plurimis annis venturis inservientia, Ulm bei Johann Reger) als Fortsetzung der Ephemeriden von Regiomontanus. Dieser Almanach erfuhr bis 1551 13 Auflagen und übte mit seiner weiten Verbreitung einen großen Einfluss auf die Astronomie seiner Zeit aus.

- 1510: Eine astronomische Uhr für das Tübinger Rathaus zur Anzeige möglicher Mond- und Sonnenfinsternisse. Sie ist voll funktionsfähig renoviert seit 1993.

- 1513: Schrift über die Konstruktion und den Gebrauch des Astrolabiums (Elucidatio fabricae ususque astrolabii), von der bis 1620 16 Ausgaben erschienen. (Eine englische Übersetzung wurde von Alessandro Gunella, John Lamprey herausgegeben: Stoeffler's Elucidatio. Bellvue, CO: Selbstverlag John Lamprey 2007.)

- 1514: Astronomische Tafeln (Tabulae astronomicae). Digitalisat

- 1518: Vorschlag zur Kalenderreform; dieser bildete eine Grundlage für die Gregorianische Kalenderreform: Calendarivm Romanvm Magnum, Cæsare[ae] maiestati dicatum, D. Ioanne Stœffler Iustingensi Mathematico authore. Jakob Köbel, Oppenheim 1518.

- 1523: Rechtfertigung gegenüber der Kritik von Tannstetter hinsichtlich der Befürchtungen für 1524: Expurgatio adversus divinationum XXIIII anni suspitiones a quibusdam indigne sibi offusas, nominatim autem a Georgio Tannstetter Collimicio. Tübingen 1523 (18 Bl.)

Remove ads

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads