Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

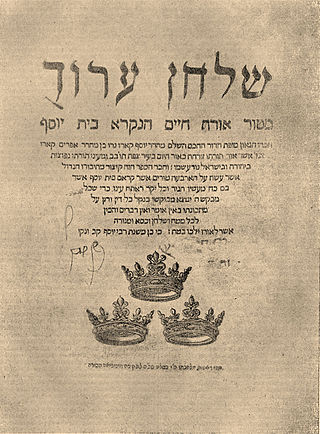

Schulchan Aruch

Buch von Josef Karo Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

Als Schulchan Aruch (hebräisch שולחן ערוך „gedeckter Tisch“) wird die im 16. Jahrhundert von Josef Karo verfasste und im Folgenden von mehreren Rabbinergenerationen überarbeitete autoritative Zusammenfassung religiöser Vorschriften (Halachot) des Judentums bezeichnet. Mit dem Titel „Schulchan Aruch“ wird sowohl Karos Kompendium bezeichnet als auch der Text mit Hinzufügungen, insbesondere den Glossen des Krakauer Rabbiners Moses Isserles (gest. 1572). (Dabei wird Karo traditionell als der מְחַבֵּר Mechaber (Autor) und Isserles als der רמ”א Rema bezeichnet, ein Akronym des Namens Rabbi Moshe Isserles.)

Remove ads

Charakterisierung

Zusammenfassung

Kontext

Alle für den Alltagsgebrauch im Allgemeinen ausreichend detailliert beschriebenen Gebote und Verbote beruhen auf der Thora, auf zugehörigen Midraschim und besonders auf dem babylonischen Talmud. Die Absicht des Verfassers und der Redaktoren war eine übersichtliche Hilfestellung für den (jüdischen) Laien im sich (auf Grund seiner Komplexität) letztlich nur dem Gelehrten erschließenden Regelwerk des religiösen jüdischen Lebens.

Weitere ältere Werke bilden auch Quellen des jüdischen Rechts, Nebenquellen wurden später Tosefta (Zusätze zur Mischna), Siphra (Kommentar zu Leviticus) und Siphre (Kommentar zu Numeri und Deuteronomium). Der Schulchan Aruch bildet für den täglichen Gebrauch weltweit bei vielen Juden, vor allem im orthodoxen Judentum, eine anerkannte schriftliche Rechtsvorschrift, bei der in ihrer Entstehung (Genese) auch kleinere Varianten (siehe Wilnaer Ausgabe) erschienen, was aber neuerdings nicht mehr stattfindet.

Remove ads

Entstehungsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Der Schulchan Aruch wurde von Joseph Karo (1488–1575), Rabbiner in Safed, verfasst, der bereits den umfangreichen Kommentar Bejit Josef (hebräisch בית יוסף) zum Werk Arba'a Turim des Jakob ben Ascher geschrieben hatte. Am Schulchan Aruch, der eine kürzere und auf das Wesentliche reduzierte Zusammenfassung seines größeren Werks Bet Josef darstellte, arbeitete er ab 1522 über 20 Jahre. Die erste Ausgabe erschien 1565 in Venedig. Karo versuchte, sowohl sephardische als auch aschkenasische Traditionen zu berücksichtigen, bevorzugte jedoch sephardische Autoritäten wie Alfasi und Maimonides. Die Halachot sind kurz und ohne Diskussion formuliert, meist ohne Quellenangaben. Dennoch bleibt Karo mit der früheren Literatur verbunden und zitiert viele Meinungen. Bei widersprüchlichen Quellen entschied Karo nach Übereinstimmung von zwei großen Autoritäten (wie Maimonides, Alfasi, Jakob ben Ascher) und verwarf die dritte.

Im Laufe der Zeit durch zahlreiche Kommentare zu einem mehrbändigen Werk herangewachsen. Die Titelseite der sechsten Ausgabe im Taschenformat (Venedig 1574) enthielt den Hinweis, dieses Format sei gewählt worden, „um es bei sich tragen zu können, so dass es jederzeit und an jedem Ort zu Rate gezogen werden kann, auch während des Ruhens oder auf Reisen.“ Der Schulchan Aruch besteht ausschließlich aus gesetzlichem Material und enthält weder aggadische, d. h. legendenhafte Einschübe noch moralische oder metayphische Diskussionen, wie zum Beispiel über Gottes Eigenschaften oder jüdische Ethik. Vor der kleinen Ausgabe erschien 1565 in Venedig der erste Druck des Schulchan Aruch und fand zunächst vorwiegend in sephardischen Gemeinden Verbreitung.

Remove ads

Einteilung

Der Schulchan Aruch folgt den Arba'a Turim (wörtlich „Vier Reihen“) in seiner Einteilung in vier große Themengebiete:

- Orach Chajim, hebräisch אורח חיים, d. h. „Weg zum Leben“ (Vgl. Psalm 16, 11), enthält die gesetzlichen Bestimmungen über das tägliche häusliche wie synagogale Leben des Juden, das ganze Jahr hindurch. Diese Abteilung zerfällt in 697 Kapitel, die jeweils in mehrere Abschnitte unterteilt sind.

- Jore De'a, hebräisch יורה דעה, d. h., „er lehrt Kenntnis“ bzw. „Lehrer der Erkenntnis“ (Jes 28,9 EU), behandelt in 403 Kapiteln jüdische Speise- und Reinigungsgesetze, Trauergesetze und viele andere religiöse Vorschriften.

Rezeptionsgeschichte

Zusammenfassung

Kontext

Da in manchen untergeordneten Punkten sich Differenzen zwischen den rechtskräftigen Gewohnheiten der Sephardim und Aschkenasim ausgebildet hatten, schrieb Moses Isserles, der von 1550 bis zu seinem Tod 1572 als Rabbiner in Krakau amtierte und ebenfalls einen Kommentar zu den „Arba'a Turim“ unter dem Titel Darkej Mosche verfasst hatte, Zusätze und Berichtigungen zu allen vier Teilen des Schulchan Aruch, die bei den abendländischen Juden dasselbe Ansehen wie Karos Worte erhielten.

Bald nach der Vorrede von Karo, aber auch der von Isserles, begann die Kommentierung der Schulchan-Abteilungen, wobei die ältesten von Schülern Isserles’ stammen, wie Sefer me'iroth 'enajim (Sma), Erklärung zum Choschen Ha-Mischpat; Chelqath mechoqeq, Erklärung zu Eben Ha-Eser. Danach dann Turej Sahav, ein Kommentar zu allen Teilen und Siftej Kohen (Schach) zu Jore De'a und Choschen Ha-Mischpat. Dann Magen Abraham, Erklärung zu Orach Chajim und als 6. Bet Schmuel zu Even Ha-Eser. Danach kamen unzählige weitere Kommentare bis zur Gegenwart hinzu. Unter den aschkenasischen Juden hat neben der Mischna Brura von Israel Meir Kagan der zusammenfassende Kizzur Schulchan Aruch (1870) von Rabbiner Salomon Ganzfried (1804–1886) aus Ungarn besondere Geltung erhalten.[1] In den Kizzur Schulchan Aruch wurden auch spätere Gelehrtenmeinungen aufgenommen. Unter den orientalischen Juden kommt dem Ben Ish Chai von Yosef Chaim (1832–1909) aus Bagdad eine vergleichbare Rolle zu, da dieser ebenfalls eine Zusammenfassung des Schulchan Aruch darstellt.

Der Schulchan Aruch war später Ziel antisemitischer Agitation. Erich Bischoff veröffentlichte 1929 Das Buch vom Schulchan aruch, im Leipziger Hammer-Verlag, in dem er Abschnitte über angebliche Aufforderungen, Nichtjuden durch Wucherzins zu betrügen, publizierte.[2] Auch eine frühere Übersetzung von Heinrich Georg Friedrich Löwe, einem getauften Juden aus Hamburg[3], wurde später von der NSDAP nachgedruckt.[4]

Remove ads

Einzelnachweise

Literatur

Weblinks

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads