Top-Fragen

Zeitleiste

Chat

Kontext

Rheingauer Gebück

Gestrüpp als Grenzbefestigung und Flächennaturdenkmal im Rheingau-Taunus-Kreis, Hessen Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie

Remove ads

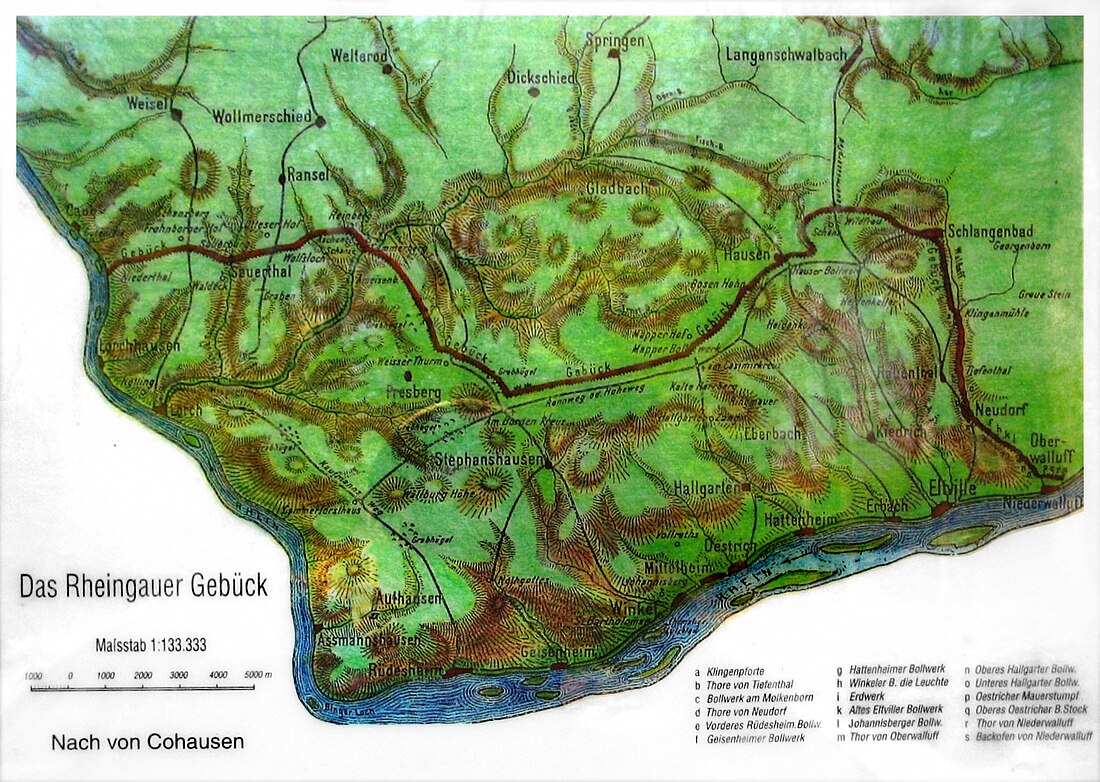

Das Rheingauer Gebück war eine vornehmlich aus „gebückten“ Hainbuchen als Landwehr bestehende Befestigung seiner Grenze, die den Rheingau über fünf Jahrhunderte östlich und nördlich abschloss, bis es 1771 aufgegeben wurde.

Remove ads

Entstehung

Mit dem zunehmenden Aufbau der erzmainzischen Landesherrschaft über den Rheingau, die im 12. Jahrhundert unter Erzbischof Adalbert I. von Saarbrücken (1111–1137) als weitgehend abgeschlossen und gesichert gelten kann, verband sich im Rheingau die intensive und systematische Verbesserung alter Grenzbefestigungen. Wohl erstmals schriftlich erwähnt wurde das Gebück als „hecken“ in einer Urkunde des Mainzer Erzbischofs Gerlach von Nassau von 1347.[1]

Remove ads

Beschaffenheit

So entstand das Gebück, bestehend „aus einem 50–60 m breiten Waldstreifen von Buchen, Eichen und vor allem Hainbuchen. Die Bäume wurden in wechselnder Höhe über dem Boden abgeschlagen und die neu ausgeschlagenen Zweige kreuz und quer zur Erde ‚gebückt‘ und untereinander verflochten. Brombeer- und Schwarzdornsträucher pflanzten sich von selbst dazwischen.“[2]

Das Gebück war an einigen Stellen bis zu 100 Meter breit und wurde zunehmend undurchlässiger. Nur vereinzelte bewehrte Tore ermöglichten den Durchgang. Die Flanken waren durch ein gut ausgebautes Wegesystem verbunden, das die schnelle Truppenverlegung sicherstellte. Bau, Instandhaltung und Verteidigung oblag den auch militärisch geschulten und stets gerüsteten Männern des nächstgelegenen Ortes.

Remove ads

Verlauf

Das Gebück folgte dem Westufer der Walluf von Niederwalluf aus nordwärts über Oberwalluf, Neudorf (späteres Martinsthal) und Tiefenthal, bis es im heutigen Schlangenbad am Warmen Bach in westlicher Richtung abbog und knapp nördlich des Taunushauptkamms oberhalb des Ortsrandes von Hausen vor der Höhe und von Hof Mappen zu der als Sieben Wegweiser bekannten Kreuzung führte. Hier erfolgte eine Richtungsänderung in nordwestliche Richtung zum Weißen Turm bei Presberg und zur Kammerburg an der Wisper. Bei Burg Rheinberg ging das Gebück wieder in westlicher Richtung weiter südlich an Hof Oders und an Sauerthal vorbei, erreichte im Niedertal die Grenze zum kurpfälzischen Kaub und endete schließlich nach etwa 40 Kilometern am Rhein nördlich von Lorchhausen. Es gibt auch Meinungen, dass das Gebück zwischen Lorch und der erst im 13. Jahrhundert entstandenen Erweiterungssiedlung Lorchhausen hindurchführte.

Niedergang

Zusammenfassung

Kontext

Mit dem Aufkommen mauerbrechender Waffen nahm die Bedeutung dieser Form der Grenzbefestigung ab. Trotzdem hat das Rheingauer Gebück die in ihm gelegene Landschaft von seiner weitgehenden Fertigstellung im 12. Jahrhundert an rund 600 Jahre lang effektiv geschützt. Erst 1771 wurde es nach einem entsprechenden schriftlichen Befehl des Mainzer Erzbischofs Emmerich Joseph von Breidbach zu Bürresheim (1763–1774) aufgegeben und weitgehend gerodet. So sind heute nur noch vereinzelte, entsprechend alte Buchen und von den steinernen Bollwerken allein Reste der so genannten Mapper Schanze im Wald über Hallgarten (Oestrich-Winkel) erhalten. Dabei handelt es sich um ein in seiner heutigen Form 1494 erbautes Rundtor. Es diente zur Verteidigung des von Stephanshausen zur Nordgrenze heraufführenden Weges. Es war von einem mit Schießscharten und einem Kuppeldach versehenen Rundturm flankiert, auf dem ein viereckiger Spitzturm saß, welcher der Beobachtung des Weges diente.

Die übrigen steinernen Wehranlagen wurden nach der Aufgabe des Gebücks zwar teilweise noch einige Zeit zivil genutzt, aber schließlich als Quelle billigen Baumaterials benutzt und nahezu restlos abgetragen.

In Walluf wurden 2014 bei Ausschachtungsarbeiten Reste des ehemaligen Bollwerkes Backofen freigelegt. Ein Teil eines Gewölbebogens soll für die Nachwelt erhalten bleiben.[3][4]

Remove ads

Rheingauer Gebück-Wanderweg

Im Jahr 2000 wurde durch den Zweckverband Naturpark Rhein-Taunus der Rheingauer Gebück-Wanderweg eingerichtet. Der ungefähr dem Verlauf des Gebückes folgende Wanderweg führt an den wenigen verbliebenen Zeugnissen des Gebücks vorüber und erläutert an insgesamt 21 Stationen historische Einzelheiten zum Rheingauer Gebück.

Siehe auch

Commons: Rheingauer Gebück – Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien

Literatur

- Gustav Lüster: Das Rheingauer Gebück. Naturdenkmäler in Nassau 2, Wiesbaden, Bechtold 1913.

- Ferdinand Luthmer: Das Gebück. In: Leo Sternberg (Hrsg.): Land Nassau. Ein Heimatbuch (= Friedrich Brandstetter [Hrsg.]: Brandstetters Heimatbücher Deutscher Landschaften. Band 26). Leipzig 1927 (478 S., projekt-gutenberg.org [abgerufen am 11. Januar 2023]).

- Joachim Karl Laub: Das Rheingauer Gebück. In: Rheingauische Heimatblätter. Mitteilungen der Gesellschaft für die Rheingauer Heimatforschung Nr. 4/1968 – Nr. 1/1971; Rüdesheim am Rhein.

- Hartmut Heinemann: Das Rheingauer Gebück. In: Dagmar Söder / Landesamt für Denkmalpflege Hessen (Hrsg.): Denkmaltopographie Bundesrepublik Deutschland, Kulturdenkmäler in Hessen. Rheingau-Taunus-Kreis Teilband 1 (Altkreis Rheingau). Wiesbaden 2014, S. 59–67.

Remove ads

Einzelnachweise

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads