Top Qs

Línea de tiempo

Chat

Contexto

Neoliberalismo en el Perú

situación de la corriente neoliberal en el Perú De Wikipedia, la enciclopedia libre

Remove ads

El neoliberalismo en el Perú (a veces referido localmente como «neoliberalismo criollo»)[1][2] entró en el panorama político de ese país a finales de los años 1980.[3][4] Tuvo su punto de inflexión en la década de 1990 con la implementación del Fujishock, un conjunto de medidas económicas drásticas auspiciadas por el Gobierno estadounidense basadas en el Consenso de Washington, y con la promulgación de la Constitución política de 1993, con fuerte influencia neoliberal.[5] Estas medidas convirtieron al Estado peruano en un organismo predominantemente empresarial y generador de bienes, tendencia que se acentuó durante el periodo de mayor crecimiento económico por el auge de las materias primas entre 2003 y 2013, y que contrastó con otras adaptaciones del neoliberalismo en otros países de América Latina.[6][7]

Impulsada por Hernando de Soto, quien desempeñó un papel destacado en la articulación y difusión de una visión económica neoliberal entre los sectores empresariales y políticos en los años 1980,[8] es una de las corrientes que ha persistido notablemente, aunque no sin generar debate y oposición (menos que en otros países latinoamericanos).[9] Cuenta el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (en el conocido consenso de Washington)[10] y empresas transnacionales.[11] También, dispone del apoyo de la clase social en la costa peruana,[12] aunque su respaldo en la clase media es más bien matizado o dividido.[13] Como resultado, se estableció una élite económica que controla los sectores financieros, exportadores y de comunicaciones, los cuales son los factores determinantes en el extraoficial Consenso de Lima.[14]

La implementación del neoliberalismo, al menos en manos de Alberto Fujimori, se asoció con posturas conservadoras. Se construyó sobre las ruinas de las corrientes liberales, que habían perdido influencia en el país, pero se distanció socialmente de ellas y recurrió a prácticas que limitaron la democracia plena.[15][16][17][18] Sus partidarios promueven medidas económicas como la desregulación y la privatización, incluyendo la eliminación de los programas sociales.[19][20] Dicho modelo permitió al país alcanzar la estabilidad económica a costa de una mayor desigualdad social y de una restricción evidente de la libertad de expresión en los sectores populares, entre los que se encuentran los indígenas.[21][22][23]

Remove ads

Desarrollo del neoliberalismo

Resumir

Contexto

Antecedentes

Los antecedentes del neoliberalismo se remontan al fundador del pensamiento económico del país, José Manuel Rodríguez (1857-1936). Rodríguez, posiblemente inspirado en el liberalismo clásico,[24] buscó una solución a una crisis económica posterior a la era del guano. Entre sus propuestas, se encontraba la reforma fiscal mediante la reducción de aranceles contrastado con la intervención del control de capitales.[25] En 1912, Rodríguez fue convocado por el Ministerio de Hacienda (más adelante Ministerio de Economía y Finanzas).[24]

A finales de los años 1940, el régimen de Manuel Odría inició un plan de flexibilización económica.[26]

En la década de 1950, durante el segundo gobierno de Manuel Prado Ugarteche, Pedro Beltrán Espantoso fue nombrado ministro de Hacienda.[27] Educado en la Escuela de Economía de Londres, Beltrán aplicó las primeras medidas de libre mercado. Beltrán difundió sus planes en el diario La Prensa, que promovía principalmente ideas de libre mercado propias en las décadas de 1940 a 1960.[28] Además, llevó a cabo medidas de ajuste y pidió préstamos al Fondo Monetario Internacional (FMI).[27] Perú fue uno de los primeros países de América Latina en tener acuerdos con el FMI.[29] El investigador Parodi indica que, tras las medidas de estabilización fiscal de Beltrán y la Ley de Promoción Industrial de Prado, se sentaron las bases para un modelo de industrialización por sustitución de importaciones.[30]

Tras la salida de Prado Ugarteche, la inversión nacional se redujo hasta su nivel más bajo en Latinoamérica en 1968, según Ernesto Álvarez Miranda.[31] La clase media, invisibilizada del país, optó por buscar los reclamos sociales uniéndose a grupos oligárquicos.[32] A finales de la década de 1960, el gobierno de Juan Velasco Alvarado buscó unificar la participación social y erradicar la lucha de clases.[33] Con la ayuda de algunos grupos de la clase media, los militares consiguieron erradicar a la clase alta[34] y así finalizó con la economía liberal. Es importante destacar que Velasco implementó una política industrial que resultó en el mayor crecimiento económico entre 1969 y 1974, lo que condujo al surgimiento de una burguesía nacional.[35]

El gobierno de Francisco Morales Bermúdez fue uno de los primeros en promover el neoliberalismo sin que este se arraigara en la Constitución. Revirtió las medidas de Velasco Alvarado, estableció nuevas medidas de ajuste y eliminó la ayuda estatal a los trabajadores.[36] Los cambios se concretaron con los decretos leyes 22264 y 22265, emitidos el 10 de agosto de 1978.[37] El gobierno puso en marcha el Plan Túpac Amaru, un hito en el avance ideológico neoliberal de los años setenta que inició la diversificación empresarial.[38] Al terminar el mandato, el historiador Henry Pease afirmó que el Partido Popular Cristiano (PPC) había contribuido a la inclusión de una economía social de mercado en la Constitución de 1979.[39] Según Jürgen Schuldt, el PPC contó con la colaboración de especialistas para desarrollar un plan de gobierno destinado a implantar un «pensamiento económico neo-liberal» en el país.[40]

En la primera mitad de los años 1980, Manuel Ulloa aplicó una nueva versión de economía liberal para atajar la crisis monetaria. Siendo integrante del segundo gobierno de Fernando Belaúnde, propuso eliminar el control de precios y limitar los subsidios para la clase pobre mediante un sistema de entrega de cupones inspirado en el plan de Estados Unidos. El sistema no consiguió el resultado esperado.[41] Adicionalmente, planteó la privatización de empresas y la reforma del sistema tributario, pero estas medidas no fueron satisfactorias.[42] El equipo encargado del plan de Ulloa se desmanteló en 1984.[4]

En 1986, el primer gobierno de Alan García revirtió el plan de Ulloa y recurrió a medidas socialistas para paliar la pobreza,[43] como el uso de recursos acumulados del gobierno para financiar el consumo y las importaciones del país.[44] Sin embargo, la falta de planificación del Estado para garantizar las reservas monetarias y estimular la inversión privada, así como el crecimiento de la inflación,[45] entorpecieron el rendimiento de la administración pública del país.[46] Una de las mayores controversias fue la estatización de 33 instituciones bancarias y financieras. Así nació la banca paralela (informal).[47] El mandato de Alan García convirtió a Perú en un Estado paria en el sector financiero.[48] Al mismo tiempo, los empresarios que habían depositado en García se sintieron decepcionados.[49]

Implementación

Fujimori puso en marcha medidas económicas fuertes al comienzo de su mandato, entre 1990 y 1991, siguiendo el Consenso de Washington.[50][51] Esto incluyó revertir la nacionalización de los bancos[47] y abandonar la política industrial manufacturera originada por Juan Velasco Alvarado.[35] Prácticamente, Fujimori eliminó la protección excesiva que mantenía a la industria local en burbujas insostenibles y estableció una única tasa de aranceles, que resultaría clave para que Perú ingresara a la APEC.[52]

Con el autogolpe de 1992 y aprovechando su breve periodo como gobernante de facto a través de un régimen represivo, Fujimori promulgó la Constitución de 1993, con una marcada influencia neoliberal. Él y sus allegados pensaban que en 1998 finalizarían las medidas del Estado con ingresos económicos,[53] pero la crisis económica de 1997-1998 lo impidió. La oposición política contra Fujimori evidenció las fallas en el proyecto neoliberal, y estuvo a punto de frustrarla cuando regresó la democracia.[54]

En 1994 se creó el Instituto Peruano de Economía (IPE), encargado de proporcionar apoyo técnico e intelectual al Ministerio de Economía y Finanzas.[55]

Primeras medidas neoliberales

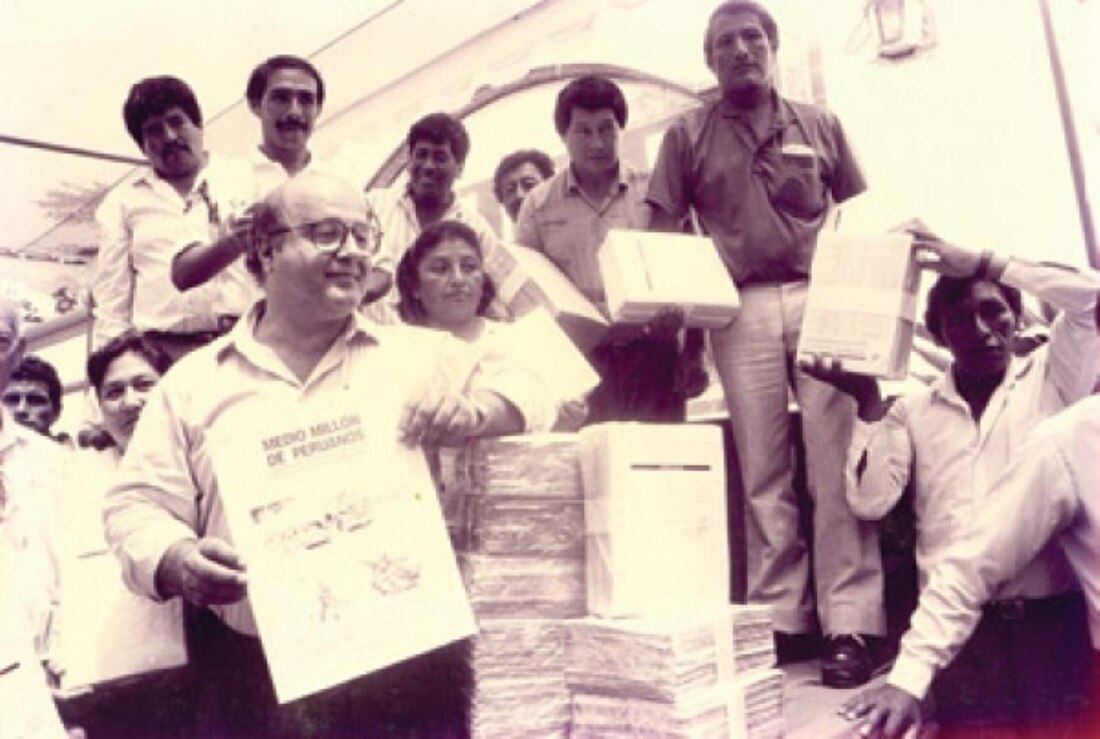

El economista Hernando de Soto fundó una de las primeras organizaciones neoliberales en América Latina, el Instituto para la Libertad y la Democracia (ILD). Soto comenzó a recibir asistencia del Centro para la Empresa Privada Internacional (CEPI), una organización de la Fundación Nacional para la Democracia (NED) bajo la administración estadounidense de Ronald Reagan, para promover las libertades económicas.[56][57] Entre 1988 y 1995, Soto y el ILD participaron en cuatrocientas iniciativas, leyes y reglamentos que modificaron significativamente el sistema económico del Perú.[58] Además, Soto promovió la entrega de los títulos de propiedad a los sectores populares.[59]

Las ideas de De Soto influyeron inicialmente en el Frente Democrático (Fredemo) de Mario Vargas Llosa, de quien fue asesor personal, aunque De Soto luego se distanciaría de la agrupación.[60] Más tarde, De Soto fue asesor del régimen fujimorista y contribuyó a consolidar el sistema económico neoliberal, respaldado por la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep).[61] Esta última organización se encargó de convencer a los inversionistas que se desilusionaron por las medidas económicas del primer gobierno de Alan García.[61]

Véase también: Fujishock

El régimen se centró en alcanzar objetivos de estabilización (el Fujishock), en llevar a cabo reformas a favor del mercado y en lograr la inserción de Perú en el circuito financiero,[62] lo que ganaría la confianza de los inversores. Los orígenes de su estrategia fueron objeto de controversia, como la supuesta adopción del Plan Verde y las semejanzas con el gobierno de Manuel Odría.[63] El economista José Oscátegui señalaba que las propuestas económicas no fueron obra de Fujimori ni de Vargas Llosa, sino de De Soto, y afirmaba que había «una leyenda interesada en darle crédito a sus seguidores (del fujimorismo)».[60] En el juicio de 2009, Fujimori argumentó que sus medidas fueron necesarias para evitar que el Perú se convirtiera en un país paria en el ámbito financiero.[64]

Se tomaron medidas como el relanzamiento del sol como la moneda histórica y las privatizaciones (desde 1991).[65] Se crearon comités especiales para transferir empresas estatales.[66] Según Javier Diez Canseco, el sector privado podía contratar a trabajadores de las antiguas empresas que fueron privatizadas.[67] Solo sobrevivieron algunas empresas estatales de la venta y arrendamiento a particulares, como el Banco de la Nación y Petroperú (esta última de forma parcial y tras varios intentos de privatización total).[68] Algunas de estas pasarían a formar parte del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado, fundado en 1999.

El Parlamento, que incluía al Frente Democrático, se oponía a las medidas económicas.[69] Fujimori respondió con un autogolpe de Estado en 1992, apoyado por militares y empresarios.[70] Esto le permitió imponer reformas liberales más profundas.[71] Las reformas fueron dirigidas por el ministro de Economía Carlos Boloña,[72][73] quien dio un mensaje durante el autogolpe.[74] Boloña argumentó que los gobiernos «populistas», socialistas o «mercantilistas» habían dominado el país entre 1970 y 1990.[75] Se oficializó el periodo de «emergencia y reconstrucción nacional» para promulgar numerosos decretos ley.[69] El autogolpe concluyó con el Congreso Constituyente Democrático, responsable de establecer la Constitución de 1993 y su capítulo dedicado a la economía social de mercado. Mario Vargas Llosa criticó el autogolpe de 1992, mientras que el Foro Neoliberal (en el que participaba Vargas Llosa) calificó a Fujimori como «neofacista».[76]

A mediados de la década de 1990, se creó el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) para resolver asuntos legales relacionados al libre mercado en el país.[77] La pobreza bajó de un 53.5 % en 1994 a un 49 % en 1997, según el Banco Mundial.[78] También se generaron aproximadamente 1.3 millones de empleos, aunque muchos de ellos eran de calidad inferior.[78] Germán Alarco, miembro del Directorio del Banco Central de Reserva del Perú, señaló que el rápido crecimiento económico de 1994-1997 se comparaba con el de otros periodos de expansión económica anteriores, como los de 1922-1950 y 1952-1973.[79]

Apoyo financiero

El Estado quería mantenerse al margen de la gestión empresarial, pero en ocasiones intervenía si se endeudaba.[80] Las reformas económicas permitieron que algunas empresas, en particular las transnacionales, recibieran beneficios fiscales millonarios (como el decreto supremo 120-94 EF), y 78 de ellas continuaron haciéndolo en las dos décadas siguientes.[81][82][83][84]

En las elecciones de 1995, el empresario Roque Benavides dijo que los empresarios apoyaron a Fujimori para seguir haciendo que el sector privado trabajara en el país.[85] En 1996, se creó la Comisión de Promoción de Concesiones Privadas para dar a las empresas la posibilidad de trabajar en obras públicas.[86] Sin embargo, en ese año, las reformas económicas empezaron a estancarse y estuvieron a punto de ser declaradas un fracaso por el gobierno.[87] Un estudio realizado por la economista estadounidense Erica Field indicó que los países veían con buenos ojos el programa de titulación de tierras, por lo que se sugirió cambiar a ese enfoque para acabar con este estancamiento.[87]

Desde que Fujimori visitó a los Tigres de Asia en 1991,[88] los países del Sudeste Asiático se interesaron por Perú. Esto evitó que la corriente neoliberal fracasara. En 1996, durante su nueva visita a Malasia, el presidente Fujimori recalcó que el Estado peruano mantendría el sistema económico liberal y tomó como referencia las estrategias de dicho país.[89] Cuando se reunió con su homólogo Kim Young-sam en ese mismo año, el líder ejecutivo también señaló la importancia de los inversores extranjeros de Corea del Sur por ser «socios del desarrollo».[90]

En 1998, Perú se convirtió en miembro de la APEC, gracias a una apertura diplomática con sus socios y el respaldo de países que no pertenecían a la organización.[91] Según el portal Infobae, en 1992 Alberto Fujimori pidió al primer ministro japonés, Ryutaro Hashimoto, que Perú se sumara a la APEC, aprovechando que en ese momento se «había fijado una moratoria para nuevos países miembros hasta el 2007».[92] Cuando estuvo a punto de unirse al foro, el país se comprometió a liberalizar aún más su comercio y a garantizar las inversiones de sus socios.[93]

Privatización de la industria extractiva

El gobierno de Alberto Fujimori priorizaba la inversión en el sector minero. Las empresas mineras fueron las principales beneficiarias, ya que el Gobierno les concedió un innovador mecanismo conocido como el contrato-ley.[94] Gracias a este contrato, que no se puede modificar sin el permiso de la empresa explotadora, el gobierno garantizó incentivos fiscales por años.[95] En 2025, el 80 % del sector minero del país ha sido controlado por 15 empresas mineras.[96]

El gobierno de Fujimori no solo buscaba la extracción de minerales, sino también de otros recursos naturales como el petróleo.[97] En 1993, se promulgó la Ley de Hidrocarburos (Ley 26221), para flexibilizar la participación del sector privado en las actividades de exploración y explotación de hidrocarburos.[98] En 1996, Petroperú (no confundir con Perupetro, encargada de autorizar los terrenos de hidrocarburos) ya había dejado de explotar estos recursos y solo se dedicaba a la refinación de combustibles, mientras que el fujimorato se interesó por privatizar toda la industria sin éxito.[99] El portal Gestión informó que se redujo la producción de barriles diarios: de 120 mil en 1996 a 62 mil en 2013.[98]

En 1999 se estrenó la miniserie Candamo: La última selva sin hombres, que tuvo repercusión mediática al mostrar la extracción de petróleo en la selva con indígenas reales como protagonistas. Un año después de su emisión, la empresa estadounidense Mobil, que había obtenido autorización para operar en el valle, abandonó sus actividades. La retirada de Mobil allanó el camino para que el valle, que también iba a ser explotado en el ámbito acuífero, fuese incorporado al Parque Nacional Bahuaje-Sonene.[100]

Empresas prestadoras de servicios

En 1999, el político Gustavo Mohme señaló que el gobierno quería privatizar los servicios públicos.[101] Se supo que no se podrían privatizar los recursos hídricos por falta de apoyo del Banco Mundial.[102] En vez de eso, se creó una alternativa: la empresa prestadora de servicios (EPS). Así, el Estado pudo seguir operando con políticas neoliberales, pero gastando más. En 2024, el Ministerio de Vivienda dijo que las EPS no tenían suficiente dinero para operar y mantener su infraestructura.[103]

En el ámbito del agua potable y saneamiento, las EPS se crearon con una participación mayoritaria de las municipalidades a largo plazo, mientras que el sector privado asumió un papel minoritario.[104] En 2017, al menos 50 EPS cubrían a 18.6 millones de habitantes urbanos, de los cuales 16.5 millones contaban con el servicio de agua potable y 14.9 millones tenían una conexión de alcantarillado.[105] Estos servicios fueron criticados por no tener autonomía para tomar sus propias decisiones financieras.[105] En el de la salud, el privado se hizo cargo de atender a más gente.[106] La institución de seguro social EsSalud estuvo exonerada de la privatización.[107]

Otros cambios estructurales y la «media década perdida»

Equivocadamente los llamamos "neoliberales", en realidad son "conservadores". Se les llamó así (en Estados Unidos) porque fueron los liberales que se pasaron al sector conservador, y por eso se les llamó neoliberales, pero eso es sólo un episodio del gobierno de Reagan. [...] Si trasladáramos los debates político-electorales que se dan en Estados Unidos al Perú (a causa de la ideología), aquí sus dirigentes [opositores] aparecerían como comunistas porque todo el tiempo están hablando de seguridad social, de pensiones, de educación, de salud, de servicios. [...] [Los defensores] aceptan que ciertos aspectos del Consenso de Washington son sacrosantos. —Enrique Zileri, en una entrevista de 1999 para La República sobre la situación política en unas eventuales nuevas elecciones generales.[108] |

La oficialización del sistema neoliberal trajo consigo problemas de índole económica y social para el Estado, en especial cuando este entró en lo que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe denominó «media década perdida» (1998-2002).[109]

La clase media sufrió marginación como consecuencia de la eliminación de algunos derechos laborales y la falta de empleo durante el gobierno de Fujimori.[110] Mario Zolezzi (2003) describía que en ese gobierno «se empobreció a las clases medias tradicionales, se golpeó a una parte de la burguesía industrial y a los propietarios de la mediana empresa, y se redujo significativamente la burocracia estatal de los niveles más bajos de ingresos, reemplazándola por una mucho más pequeña, con nichos de altos ingresos y contratos en miles de dólares».[111] Cuando la economía se recuperó de la crisis asiática, en 2004, la clase media representaba el 46 % de la población de Lima.[112]

Las medidas de flexibilidad laboral provocaron que varios trabajadores denunciaran al Estado ante instancias supranacionales. Estos problemas surgieron, en parte, por la falta de garantías de empleo en el sector público,[113] resultado de la reestructuración laboral impuesta por un decreto supremo en 1991.[114] Los trabajadores denunciaron al Estado por infringir los acuerdos con la Organización Internacional del Trabajo.[115][116] El diario La República estimó que para el año 2000 se habían producido más de medio millón de despidos de empleados que no recibieron ninguna indemnización por sus puestos de trabajo.[117]

En 1990, el Sindicato Único de Trabajadores de Ecasa presentó una acción de amparo ante la Corte de Justicia solicitando la inaplicación de dos decretos.[118] Según el sindicato, los decretos contravenían un convenio colectivo pero el proceso tardó varios años.[118] En 2002, los dirigentes de la Confederación Intersectorial de Trabajadores Estatales solicitaron la restitución de los puestos de trabajo eliminados desde 1992.[119] Posteriormente, en 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró a Perú responsable de infringir los derechos laborales de 164 empleados públicos cesados entre 1996 y 1998.[120]

En 2000, el analista Roberto Abusada afirmó en una publicación del IPE que las reformas de 1998 no se aplicaron correctamente cuando el Gobierno central sufrió su propia crisis.[121] Según Juan José Marthans, esta crisis económica y política fue peor que la de principios de la década.[122] El economista Félix Jiménez señaló que en 1999 se añadió el conflicto social por la pobreza, provocada por la recesión.[123] Perú tuvo que hacer frente a los problemas económicos, incluida la crisis asiática, estableciendo lazos con otros países. Estas relaciones continuaron durante los años siguientes.[124]

En 2000, con la crisis política, Fujimori propuso nuevos decretos «urgentes» para revertir las medidas económicas. Quería centrarse en atender a la sociedad y mejorar su imagen para las próximas elecciones. Pero los empresarios rechazaron propuestas como la eliminación de los impuestos para el sector minero.[125] Los inversores extranjeros se interesaron menos por el país.[125] Ante la incertidumbre empresarial, Fujimori restituyó a Carlos Boloña como ministro de Economía.[126]

Renovación de la política neoliberal y el consenso de Lima

El Consenso de Lima es potente. Ejerce casi un poder de veto sobre la política económica. [...] [Luego del fracaso de su primer gobierno], [el expresidente] Alan García se olvidó por completo de su pasado social demócrata y abrazó la ortodoxia conservadora con fervor. [Su sucesor], [Ollanta] Humala, derrotado por el Consenso de Lima en 2006 y muy golpeado por ello en la primera vuelta de 2011, se adaptó también. [...] Para la derecha económica, el Consenso de Lima es el "garante" más efectivo de la continuidad [neoliberal de los años 1990]. [Sin embargo], el Consenso de Lima no representa una mayoría del electorado peruano. |

Según el sociólogo Martín Tanaka, Perú atravesó una época de relativa estabilidad institucional entre 2001 y 2016, que fue una continuación del orden neoliberal de tinte conservador instaurado por el régimen fujimorista en los años 1990.[128] El politólogo Alberto Vergara señaló que esta etapa estuvo alejada «del control del gobierno de Alberto Fujimori» mientras se desarrollaba en democracia.[129] Sin embargo, el Acuerdo Nacional de 2002 mantuvo implícitamente el modelo neoliberal de Fujimori en pie.[130]

El gobierno interino de Valentín Paniagua, entre 2000 y 2001, estuvo sometido a la Confiep, que instó a respetar los puntos acordados en la Carta de Intención del Fondo Monetario Internacional y a abstenerse de intervenir en la economía privada del país. El representante de la organización, Roque Benavides, advirtió de que cualquier intento de afectar a la estabilidad bancaria del país se consideraría un «acto de terrorismo financiero».[131]

El gobierno de Alejandro Toledo, que sucedió a Paniagua, se centró en la reestructuración de las instituciones públicas, entre ellas, la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (ProInversión)[132] y el Consejo Nacional del Trabajo (para promover la reactivación del sector laboral).[133] Alejandro Toledo estuvo a favor de continuar la privatización.[134] Una de las medidas correspondió a la venta de empresas de electricidad.[135] Esta medida suscitó protestas en el sur del país, donde se proyectó subastar estas entidades.[136] El gobierno también propuso privatizar la empresa de agua de Lima, Sedapal,[137] pero no se concretó. El dinero obtenido de la privatización se destinó a los sectores de salud y educación, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la población.[133]

A medida que el Consenso de Washington se fue debilitando gradualmente a lo largo de la década de 2000, surgió de manera informal el Consenso de Lima.[138] El término fue acuñado por el politólogo Steven Levitsky para identificar la relevancia de los grupos de poder peruanos,[139][140] que se caracteriza por impulsar una postura más ortodoxa que la anterior.[138] En este escenario, Alan García, quien ejerció la presidencia de la república entre los años 2006 y 2011, llevó al extremo la ideología neoliberal, facilitando la exportación de tierras y fomentando la recepción de inversiones foráneas sin restricciones.[141] Estas acciones encontraron el rechazo inicial de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas, debido a su incredulidad respecto a su gobierno anterior (1985-1990).[142]

El segundo gobierno de Alan García retomó la estrategia de crecimiento fujimorista, centrada en los sectores primarios. En este contexto, impulsó la reducción de los costes laborales para impulsar la competitividad de las exportaciones, una política que fue criticada por sus detractores con el término «cholo barato».[143] Según el economista Félix Jiménez, esta estrategia de abaratar el coste laboral hizo que se revirtiera un «tímido cambio» hacia la diversificación productiva que se había intentado durante el gobierno de Alejandro Toledo.[144] Al mismo tiempo, mientras implementaba estas políticas, García pronunciaba discursos contra la pobreza y renovaba su gabinete con ministros afines a su postura ideológica.[145][146][147]

El Consenso de Lima surgió en simultáneo con el apogeo de las materias primas en aquella década.[148] El período de prosperidad que atravesaba el Perú le permitió incrementar el tamaño de su economía a partir de la extracción intensiva de recursos esenciales y diversificar los minerales que se estaban extrayendo,[149] al mismo tiempo que la población alcanzaba mayores niveles de poder adquisitivo gracias al acceso a líneas de crédito financiero.[150] El éxito fue comparado con los años 1950.[151]

Cabe destacar que, en 2004, la Sociedad Nacional de Industrias estuvo preocupada por los intereses «mercantilistas» de las empresas dependientes de las exportaciones de dichos bienes.[152] Ya en el 2009, el analista Carlos Adrianzén indicó que, al igual que en el gobierno de Fujimori, no se fortalecieron las instituciones peruanas ni se implementaron reformas educativas y financieras para garantizar un mayor rendimiento de los ingresos.[153]

Ausencia de representatividad y declive

Crisis política de 2016-2020

El fujimorismo es una corriente que agrupa a los simpatizantes de Alberto Fujimori. Cuando Alan García dejó el gobierno, la excongresista Keiko Fujimori reestructuró el movimiento en Fuerza Popular. El partido político no solo contó con figuras simpatizantes, sino que también incorporó a nuevas figuras procedentes en su mayoría del sector privado.[154]

Hacia finales de la década de 2010, el fujimorismo se enfrentó a Pedro Pablo Kuczynski, un presidente con antecedentes en la reunión de Washington de 1989[155] y que asumió posturas neoliberales.[156][157] La principal fuente de apoyo de Kuczynski fueron los jóvenes simpatizantes que defendieron ese sistema cuando este se presentó como candidato en 2011.[158] En aquel entonces, solo se buscó mejorar el sistema de distribución de riqueza y la eficiencia en la obtención de recursos.[155]

Esta disputa estuvo marcada por una nueva crisis política (de 2016 a 2020), durante la cual, tras la dimisión de Kuczynski, no hubo un representante capaz de afrontar el descrédito del Poder Ejecutivo y otras instituciones del país.[159] Los economistas Bruno Seminario[160] y Pedro Francke,[161] la investigadora Marina Mendoza[162] y el docente Fernando Villarán[163] aseguraron que la década de 2010 marcaría el final del neoliberalismo. En 2020, el gerente Ricardo Montero señaló que el neoliberalismo había llegado a su límite debido a que los peruanos habían perdido el interés en desarrollar empresas formales.[164]

Pandemia de COVID-19

Algunos dicen que soy de Patria Roja, otros dicen que soy de la Confiep (por la línea demasiado pro empresarial y cercana al gremio), entonces en realidad eso demuestra que hay diferentes intereses y percepciones que hay que escuchar. —María Antonieta Alva, ministra de economía en el gobierno de Martín Vizcarra, hablando de su ideología política.[165] |

Con la pandemia de COVID-19 en el país, una de las consecuencias fue la reducción de la clase media, que pasó de 14 millones de personas en 2019 a casi 8 millones en 2021.[166] También se produjo una pérdida financiera de empresas: el 75 % de ellas dejaron de pagar sus deudas a tiempo en 2021.[167] Entre 2020 y 2022, 300 mil empresas formales registraron pérdidas y continuaron arrastrando deudas hasta 2025.[168]

Algunas entidades financieras y clínicas, incluso las apoyadas por el Estado para evitar su bancarrota, no fueron capaces de atender a los más necesitados.[169] Las universidades privadas exigían cuotas mensuales a distancia,[170] por lo cual la Sunedu exigió su transparencia.[171]

El economista Pedro Francke afirmó que, cuando el país recibió la pandemia de COVID-19, una parte considerable de la población peruana descuidó su salud y dependía del empleo presencial para obtener ingresos y sobrevivir.[172] El gobierno de Martín Vizcarra luchó contra la pandemia a pesar de la escasez de personal y la desigualdad social. Por ello, Perú tuvo una de las peores gestiones a nivel mundial.[173]

Durante la pandemia de COVID-19 quedó claro que los servicios asistenciales a la población eran de pago. El gobierno peruano intentó ofrecer servicios gratuitos y masivos,[174] pero fracasó debido a la oposición de la Confiep por temor a la expropiación.[175] La falta de éxito del asistencialismo gratuito llevó al Estado a conceder subvenciones económicas a la población vulnerable, pero la entrega de estas se realizaba exclusivamente en las oficinas de forma presencial, lo que expuso a la población a contagios.[176]

Crisis política desde 2021 y nueva crisis económica

La candidatura presidencial de Pedro Castillo, rival de Keiko Fujimori, asustó a los seguidores del neoliberalismo. Cuando se abordaron de temas económicos, como el gasto público,[177] algunas empresas administradas por las familias Romero y Brescia retiraron su inversión antes de la segunda vuelta.[178] El economista Alonso Segura declaró en el diario Gestión que las propuestas de Castillo no fueron del gusto de la inversión privada y las comparó con las medidas económicas del primer gobierno de Alan García.[179] El temor de que Castillo buscara modificar sustancialmente el sistema económico no se materializó porque no contó con la capacidad necesaria para hacerlo.[180]

Cuando Pedro Castillo fue elegido presidente en 2021, dando comienzo a una nueva crisis política entre el Ejecutivo y el Congreso, los problemas sociales continuaron agudizándose.[181][182] El economista Hernando de Soto, quien se presentó a las elecciones presidenciales ese mismo año, calificó el gabinete liderado por Castillo como una «Confiep de terrucos».[183] La coalición Empresarios Unidos por el Perú, formada por 197 asociaciones, gremios y conglomerados empresariales a nivel nacional, expresó su rechazo a un proyecto de asamblea constituyente en 2022 propuesto por Castillo en 2022.[184]

Dina Boluarte reemplazó a Pedro Castillo como presidenta en diciembre de 2022, después de que este fuera destituido. El presidente del BCRP, Julio Velarde, dijo que esto hizo que los empresarios dejaran de tener miedo a un «radicalismo tan grande».[185] El analista Farid Kahhat señaló que Boluarte quería acercarse a los inversores.[186] Su estrategia, denominada «shock de inversiones», contó con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo.[187] Boluarte se atribuyó los logros de Julio Velarde para hacer frente a una posible crisis económica[188] e intentó formar un gabinete que se asemejara a los conceptos neoliberales.[189] El poder ejecutivo y el legislativo estuvieron aliados y ambos animaron a promover proyectos de ley a favor de la inversión.[190] Uno de los partidos vinculados fue Fuerza Popular, que elaboraba la ley 31903 para la reactivación económica.[191] Fuerza Popular tenía como militante un empresario que había apoyado la teoría del supuesto fraude electoral y fue el encargado para potenciar el sector de la inversión y construcción de escuelas.[192]

El inicio del mandato de Boluarte coincidió con la convulsión social, que intensificó la crisis política, con algunos simpatizantes demandando una nueva constitución.[182] El politólogo y profesor de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya y también de la Pontificia Universidad Católica de Perú, Alonso Cárdenas, señaló que la élite política bloqueó las demandas de los ciudadanos con campañas de terruqueo.[182] Uno de los departamentos que experimentaron protestas fue Puno, cuya actividad se redujo a una cuarta parte de la de años anteriores.[193] En este departamento ocurrió la masacre de Juliaca, perpetrada por policías.

En 2023, el país experimentó su peor crisis financiera desde aquella crisis asiática de 1997.[194] El desarrollo económico se estancó y la clase media disminuyó en Lima y Callao, pasando del 60 % en 2019 al 47 % en 2023 (aunque se sugiere que llegó al 40 % en 2025),[195] lo que supone 1.2 millones de personas menos.[196] Se había proyectado que, de no haber ocurrido la crisis, el 70 % de la población sería clase media en 2030.[195] Un estudio del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima señaló que más del 50 % de la clase media trabajadora nacional no tenía posibilidades de formalizarse.[197] Uno de los motivos de la crisis financiera fue la persistencia del pesimismo económico durante la gestión de Boluarte.[198] El economista Kurt Burneo la atribuyó a la pugna entre los poderes del Estado.[199] El Instituto de Estudios Económicos y Sociales señaló en su estudio que siete de cada diez empresarios no tenían previsto realizar inversiones en los últimos meses del año.[200]

China se convirtió en el principal aliado inversor de Perú gracias a su trato «amigable», en palabras de uno de sus diplomáticos.[201] Las empresas mineras chinas desempeñaron un papel importante en el mercado de minerales del país y su actividad generó grandes beneficios económicos.[202] Estas empresas solían estar exoneradas de impuestos.[202] En 2024, China obtuvo el 20 % de las minas del país sudamericano[203] y 200 de sus empresas operaban allí en la minería y otros sectores.[204] En 2025, uno de cada tres contenedores importados procedía de China.[205]

En 2024, Boluarte anunció nuevas medidas para seguir extrayendo minerales e hidrocarburos en su mensaje a la Nación, minimizando la importancia de la licencia social y el cuidado ambiental. Además, ignoró las promesas contra el extractivismo realizadas durante la campaña de Pedro Castillo, alegando que solo unos pocos lo respaldan.[206] Al año siguiente, el Ministerio de Economía y Finanzas lanzó un shock de desregulación privada, materias primas y «ni un centavo más a Petroperú» con su objetivo para incrementar el porcentaje de PIB.[207] El primer grupo, de 402 medidas, estaría enfocada principalmente en la eliminación de barreras burocráticas (con 186 de ellas).[208] En ese entonces, las empresas privadas gastaron un millardo de soles en la construcción de obras públicas.[209]

Remove ads

Posturas

Resumir

Contexto

El neoliberalismo peruano se caracteriza por ser individualista y egocéntrico, y adopta conceptos clásicos de la ideología.[210] Desde el punto de vista narrativo, se defiende que el país depende de una comunidad política conformada por individuos (ya sean empresarios o integrantes de gremios), quienes «deben enriquecerse» para lograr el progreso de los peruanos y así ganarse su liderazgo en la toma de decisiones del país.[1] Su narrativa intentó extenderse a otros sectores de la sociedad mediante la promesa de superación.[211]

Esta postura desplazó a las medidas nacionalistas que implementaba el gobierno de Velasco Alvarado. Por ejemplo, se reemplazaron los movimientos cooperativos, por reclamaciones sociales. Para los cooperativistas, su única opción es convertir sus tierras en empresas y repartirlas individualmente, lo que cumple con la lógica jurídica neoliberal de privilegiar los derechos individuales en el mercado.[3]

Históricamente, en Perú, incluso los proyectos de los liberales en los primeros años republicanos mantenían las pautas coloniales que otorgaban al Estado un papel central en la creación de riqueza y bienestar. Según el historiador Franklin Pease García Yrigoyen, tras la independencia del Imperio español, la nación no promovió el emprendimiento privado y mantuvo un Estado monopolista y centralizado. Los comerciantes extranjeros, considerados representantes del liberalismo económico, se adaptaron rápidamente a las tradiciones conservadoras de hacer negocios.[212]

Antes de la llegada de Alberto Fujimori al poder, Hernando de Soto escribió El otro sendero. El libro acusaba la presencia de un Estado intervencionista en el mercado[213] y exponía la transformación de la ciudadanía informal que desafió a ese Estado burocrático.[214] La obra generó polémica por difundir de ideas mercantilistas que no fueron explicadas en profundidad.[215] Especialistas como Carlos Iván Degregori, Cecilia Blondet y Nicolás Lynch catalogaron su visión de «neoconservadora» por naturaleza, debido a los derechos que aplicarían a los trabajadores en condición de informalidad (uno de los más relevantes en el precario sistema laboral del país).[216] El analista Carlos Alberto Adrianzén afirmó que esa obra fue importante para acercar a los empresarios al poder político.[217]

En el gobierno de Alberto Fujimori, muchas medidas se basaron en el consenso de Washington, en que se centró económicamente en la desregulación y la privatización con el objetivo de migrar el Estado a una economía neoliberal.[75][218] El Congreso de la República apoyó la promoción de un Estado neoliberal.[5] Ciertas posturas recibieron el visto bueno de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), un grupo económico enfocado en políticas económicas,[219] donde su director Jorge Camet asumió como ministro de economía (sucediendo a Boloña).[220]

En el siglo XXI, las visiones políticamente conservadoras recibieron bien el neoliberalismo debido a su capacidad para obtener recursos a cambio de llevar a cabo megaproyectos.[221] La columnista de Gestión Elena Conterno atribuyó a Waldo Mendoza para resumir que la inversión privada y la apertura comercial fueron el verdadero motor de la movilidad social ascendente en el país desde 2004, y a Gabriel Amaro para sustentar que el sector agroindustrial se ha convertido en el programa social más exitoso de Perú.[222]

Entre los defensores del Estado neoliberal se encuentra la Confiep, un gremio formado por importantes empresarios como Dionisio Romero.[223] Sin embargo, algunos empresarios abandonaron la Confiep y formaron en 2020 la Unión de Gremios del Perú (UGP), en la que replantearon posturas diferentes, como la economía social de mercado.[224] Francisco Durand señala que los integrantes de la Confiep (que estaba formada en su núcleo por banqueros y mineros, y que había ido perdiendo algunos de sus miembros originales desde 1998) y de la UGP tuvieron perspectivas diferentes.[225] Aun así, en 2025, varios miembros de la UGP, como la Sociedad Nacional de Industrias, acusaron a los organismos no gubernamentales de desalentar la inversión privada.[226]

Políticas

En el marco de la reforma estatal de Fujimori, el economista Carlos Matus expuso la introducción de «tecnopolíticos», tecnócratas que poseían una perspectiva distinta y promovían valores democráticos y la satisfacción de las demandas ciudadanas.[227] Según Alberto Vergara, en la década de 1990 los partidos políticos colapsaron y dieron lugar a una generación de políticos aficionados. Los políticos aficionados sin partidos no podían competir con el experimentado cuerpo de tecnócratas neoliberales que operaban dentro del Estado.[228]

El sociólogo Agustín Haya de la Torre llegó a la conclusión de que la política se había visto invadida por el mundo empresarial y comercial. Los parlamentarios elegidos por los nuevos partidos representan en gran medida los intereses privados. Los gabinetes están dominados por empresarios y las decisiones se basan principalmente en un enfoque de coste-beneficio, dando prioridad a los resultados financieros sobre los valores republicanos.[229] El diario La República afirmó que, en el CADE Ejecutivos de 2000, los líderes empresariales se interesaron por la política tras la ausencia de Alberto Fujimori en ese evento.[230] 24 años después, en una nueva CADE, los líderes tenían previsto tratar el tema de la reforma política tras la ausencia de la presidenta Dina Boluarte, según uno de ellos, porque la ausencia de Boluarte «no nos incomoda».[231]

El autor Francisco Miró-Quesada Rada señaló la existencia de «partidos empresa», liderados por empresarios con cualidades caudillistas y oligárquicas.[232] Además, el especialista Steven Levitsky afirmó en 2020 que no existían partidos políticos puros, y que lo que había eran «franquicias alquiladas a la gente para llegar al Congreso y hacer dinero o negocio».[233] Dicho argumento fue compartido por Percy Medina, jefe del capítulo peruano de Idea Internacional, en 2023.[234]

De propiedad

La formalización de la propiedad fue propuesta por Hernando de Soto en 1988 y aplicada en 1996, tras la aprobación del Banco Mundial y del gobierno de Alberto Fujimori.[235] El entonces gobierno de Fujimori eliminó el sistema mutual, lo cual facilitó el crecimiento de terrenos urbanos sin un proceso regulatorio.[236] En 1996, se promulgó el Decreto Legislativo n.° 803, que estableció como de interés público la formalización de la propiedad privada en las viviendas y creó la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal (Cofopri).[237] Años después, en 2020, se dictó la Ley 31056, que estableció los plazos de titulación de territorios ocupados por posesiones informales antes de diciembre de 2015, una medida controvertida por fomentar el tráfico de terrenos.[238]

Adicionalmente, con la Ley de Inversiones en el Agro (1991) se permitió la compra y venta de suelos agrícolas (prohibida desde la primera reforma agraria). A esta norma le siguió otra, la Titulación de Comunidades Campesinas de la Costa (1996), para garantizar el comercio desde los latifundios.[239] Desde 2019, la Municipalidad Metropolitana de Lima se encarga de la formalización de predios en zonas agrícolas en su jurisdicción.[240]

De Soto tenía una visión sobre el nacimiento, el crecimiento y la persistencia de nuevas viviendas construidas sin planificación adecuada, debido a los sistemas legales e institucionales incapaces de definir y reconocer los derechos de propiedad generados por situaciones no contempladas por las instituciones formales.[241] Él creía que ofrecer seguridad jurídica sobre los terrenos permitía «dar a los pobres las herramientas para levantarse».[242]

De Soto también conocía el comportamiento fuera de las urbes y entendió que los pueblos indígenas no viven en un paraíso en el que todo es de todos y los derechos privados son innecesarios. Al contrario, «para bien o para mal, los nativos amazónicos han empezado una transición al mercado».[243] Sobre la minería, «una buena parte es informal, [debido a] que no está claro quién es el dueño de la propiedad»,[244] aunque especialistas como Manuel Pulgar-Vidal discrepaban de sus posturas.[245] En 2015, De Soto afirmó que los mineros artesanales también se dedicaban a la agricultura.[246] En 2024, el economista señaló que las empresas que operaban en la pequeña minería se vieron afectadas por el rendimiento de su actividad cuando llegó la pandemia del COVID-19. Por ello, los empresarios que recurrieron a préstamos en lugar de capitalizar sus terrenos han precipitado su colapso.[247]

Laborales

Véase también: Legislación laboral del Perú

Los derechos sociales en Perú se han visto influidos por golpes de Estado perpetrados por élites autoritarias.[248] Alberto Fujimori recurrió al Estado para redefinir los derechos sociales y crear una ciudadanía social neoliberal, cuyos derechos están supeditados a la oferta y la demanda del mercado.[248] Estas definiciones se establecieron en una nueva ley de 1992 que simplificó la regulación de las relaciones colectivas de trabajo, un tema que se había legislado en el pasado, pero no se había estandarizado.[249] Los pasos de Fujimori fueron seguidos por otros presidentes como Dina Boluarte.

Un recurso común de las empresas es la contratación externa (o intermediación laboral), que en 2022 ya había sido tercerizada por el 86 % de las empresas peruanas.[250] Esta contratación se utilizó especialmente durante el fujimorato, cuando el Estado incorporó personal sanitario bajo la figura de «servicios no personales».[251] Según el portal Pasión por el Derecho, los «servicios no personales» y la «locación de servicios» eran las medidas que permanecieron vigentes para abaratar el coste de la mano de obra.[252] Conocida por su anglicismo «services», la contratación externa fue objeto de críticas por parte de congresistas como Dora Núñez en 2001.[253]

El fujimorato hizo que los sindicatos perdieran influencia.[254] Habían sido importantes en los años 1970, pero en la siguiente década ya no lo eran tanto. Si bien en la teoría la Constitución de 1993 solo reconocía el derecho a formar sindicatos (más reducido que en la Constitución de 1979),[255] en la práctica se evitó que los trabajadores se sindicalizaran en las empresas.[256] Una encuesta realizada en 2004 por la Universidad de Lima reveló que solo el 5 % de los trabajadores estaban afiliados a sindicatos, los cuales atravesaban una crisis de identidad en cuanto a la defensa de los derechos laborales.[257] Se creía que el problema de la «paz laboral» se había resuelto sin los sindicatos. Pero no se pensó en los problemas que podrían surgir en la empresa o en el sector productivo.[256]

Los trabajadores de las empresas asumieron un nuevo sistema de seguridad social (Sistema Privado de Pensiones, SPP),[258] que introdujo a las administradoras de fondos de pensiones (AFP), que opera el sector privado. Esta medida fue rechazada inicialmente por los movimientos sindicales y denunciada por algunos trabajadores que se vieron obligados a afiliarse.[259][260]

En 1998, la Empresa Nacional de Puertos (ENAPU) informó de que la densidad sindical se había reducido significativamente a causa de las reformas laborales implementadas por el gobierno de Alberto Fujimori. Estas reformas otorgan a los empleadores la potestad de externalizar hasta el 90 % de su fuerza laboral mediante la contratación de empresas de servicios, cooperativas y programas de capacitación para jóvenes.[261]

Los cambios en el ámbito laboral durante el fujimorato motivaron que la Comisión de Trabajo y Seguridad Social del Congreso estableciese en 2001 nuevas normas para proteger a los trabajadores frente al despido.[262] La Confederación General de Trabajadores del Perú apoyó estas modificaciones, mientras que la Asociación de Exportadores (ADEX) las rechazó.[262] Posteriormente, el gobierno de Ollanta Humala creó la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, para evitar que los empleadores incurran en irregularidades.[263] En los años 2020 surgieron nuevas organizaciones sindicales en empresas masivas, como fueron las de los canales de televisión América (SutramericaTV) y Latina.[264]

En 2019 se elaboró el Plan Nacional de Competitividad, enfocado en la formalización,[265] que fue criticado por los sindicatos al priorizar la competitividad sobre los derechos laborales.[266] En 2021 se implementó la Agenda 19, propuesta del economista Íber Maraví (del gobierno de Pedro Castillo) para fortalecer los derechos laborales, tras llegar a un acuerdo supuestamente con empresarios.[267] La Cámara de Comercio de Lima se opuso a la Agenda 19, ya que consideraba que limitaría la actividad del sector privado desde una «visión ideologizada».[268] En 2022 se concretó el fortalecimiento de los sindicatos.[269]

En 2023, el Gobierno de Dina Boluarte se interesó por revertir las medidas de la Agenda 19, a cargo del ministro Alex Contreras.[270] En 2025, se inició la derogación de dos decretos que limitan la subcontratación y establecen beneficios laborales.[271]

Judiciales

En el ámbito judicial, los inversionistas criticaron el sistema jurídico peruano por su excesivo formalismo[272] y la desconfianza de sus funcionarios en la solución de controversias.[273] En 1997, los grupos de poder económico señalaron que la administración de justicia estaba mayoritariamente en manos de magistrados de sectores bajos y con menor formación. Como resultado, los empresarios con mayor poder adoptaron medidas alternativas, como el arbitraje. Para el catedrático Wilfredo Ardito Vega, el uso de estos mecanismos legales no estatales para resolver disputas puso de manifiesto las dificultades de los sectores rurales para defender sus derechos frente a los empresarios.[272]

En 2024, el Gobierno del Perú se enfrentó a los centros de arbitraje al establecer una nueva norma que les obliga a registrarse ante un registro nacional del Ministerio de Justicia (denominado «Renace»). La ley se concibió para proporcionar a los ciudadanos información que les permita tomar decisiones mejor informadas acerca de este sistema de resolución de conflictos. Según la información proporcionada por Infobae, las partes, en especial los empresarios, tendrían limitaciones para elegir a su árbitro preferido.[274]

Asistencialistas

Si bien Hernando de Soto tenía una visión de atender a la población con la propiedad privada,[nota 1] Alberto Fujimori recurría a una política de asistencia de social. Esta política se vio influida por corrientes neopopulistas.[275][276][277] Estaba formada por tecnócratas, que dominaban el debate político, y figuras populistas encargadas de atender las necesidades del gobierno, aunque sin una representación gubernamental notable.[278] Entre las necesidades estaban las ollas comunes, que fueron del interés de varios candidatos políticos del año 2000.[279] Hacia finales de la década de 1990, las propuestas entre tecnócratas y figuras populistas fueron bien recibidas por el gobierno.[278]

La Constitución de 1993 limitó la intervención estatal, centrando el gasto público en áreas donde había oposición o abstención en el referéndum previo. Fujimori implementó un servicio asistencial, inauguró servicios y actuó como principal apoyo social, lo que se calificó de «neopopulismo».[280] En sus primeros años, las donaciones provenieron entidades extranjeras que fueron manejada por sus familiares.[281] El gobierno se oponía firmemente a cualquier intento de traspasar fondos para dar autonomía financiera a los municipios.[282] Entre las instituciones fundadas o centralizadas por Alberto Fujimori con cooperación internacional destacan:[283]

- El Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa, renombrado como Qali Warma), que estaba destinado a beneficiar a los proveedores del Gobierno, como agricultores y madres de familia.[284]

- El Fondo Nacional de Compensación y Desarrollo Social (Foncodes), dirigido por el ministro de la Presidencia, Jaime Yoshiyama, y dedicado a obras de carácter social.[285]

- El Proyecto Nacional de Manejo de Cuencas Hidrográficas y Conservación de Suelos (Pronamachcs),[nota 2] un programa importante para proveer agua (debido a que no fue privatizado) a las familias campesinas de la sierra del Perú. El diario La República denunció que los beneficiados de Pronamachcs, mayormente en situación de pobreza, fueron utilizados por el gobierno con fines políticos.[286]

En la Conferencia de Beijing de 1995, el gobierno del presidente Alberto Fujimori expresó su intención de promover iniciativas de inclusión social en colaboración con organizaciones internacionales y feministas.[287] Se buscaba que los programas sociales promovieran el «desarrollo» individual de las mujeres para que pudieran cumplir con la misión de atender a las comunidades sociales.[288] En la práctica, las mujeres solo recibieron pocos privilegios dentro de la visión conservadora,[289] puesto que el gobierno no estaba interesado en eliminar la desigualdad económica.[288] La investigadora Maruja Barrig señaló que el poder ejecutivo de la década de 1990 se centraría en maximizar el capital de aquellas que participaban en iniciativas sociales como el enfoque de género o el empoderamiento de las mujeres.[287]

Las comunidades indígenas, que fueron ignoradas en el discurso de Beijing,[290] solo contaban con una secretaría y carecían de un reconocimiento explícito en la constitución.[291] Según el académico Luis Reyes Lostaunau, finalmente fueron los trabajadores urbanos quienes se beneficiaron principalmente de la política asistencialista, en detrimento de las poblaciones rurales y desfavorecidas del Perú.[292]

Pocos presidentes como Valentín Paniagua evitaron que el Gobierno central siguiera manipulando las instituciones asistencialistas.[293] Sin embargo, después de Paniagua, continuaron vigentes las políticas populistas neoliberales, convirtiéndose en la norma en los gobiernos de Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.[294]

En 2006, Ollanta Humala elaboró un plan de gobierno en el que criticaba el modelo neoliberal y proponía una «gran transformación» inclusiva. El término «inclusión social» no apareció en ese plan de gobierno, pero fue en 2011 cuando se empezó a utilizar para sustentar la implementación de los programas sociales que se implementaron en el país para aliviar la situación de pobreza.[295]

En 2025, el portal Salud con lupa señaló que se estaba produciendo una «falta de compromiso por parte de los principales programas sociales, como Wasi Mikuna (debido a la reestructuración de Qali Warma), Cuna Más y el Vaso de Leche, así como de los programas de complementación alimentaria gestionados por los municipios». El portal afirmó que se estaban priorizando alimentos industrializados sobre los productos de agricultura familiar. En ese entonces, el Ministerio de Agricultura otorgaba licencias a diversos colectivos para vender alimentos de la agricultura familiar al Estado.[296]

Remove ads

Emprendimiento local

Resumir

Contexto

En Perú se ha constatado que el Estado promovió localmente el espíritu de productividad en lugar de fomentar el empleo.[298] Según el informe Global Entrepreneurship Monitor, en 2024 tenía la mayor proporción per cápita de habitantes por empresa, con una empresa por cada 13 habitantes.[299] El Emporio Comercial de Gamarra, que alberga un 99 % de pequeñas empresas, es un ejemplo de emprendimiento impulsado por empresarios emergentes,[300] muchos de ellos de orígenes humildes.[301] Según Andina, en este lugar se formaban 3000 microempresas cada año en 2013.[301]

Las pequeñas y medianas empresas (pymes) se oficializaron en 1991 conforme a la Ley de Promoción de Microempresas y Pequeñas Empresas (Decreto Legislativo 705).[302] Esta ley exigía la formalización de las pymes mediante la Solicitud Simplificada de Licencia Municipal, que incluía una declaración jurada y una copia del registro único.[302] Antes de su legislación, las microempresas solían ser de carácter familiar. Según un estudio de Alternativa (1997), aproximadamente la mitad de las pymes estaban dirigidas por una sola persona.[302] El mismo estudio reveló que los propietarios dedicaban entre 10 y 12 horas diarias, seis o siete días a la semana.[302]

Las pymes pasaron a ser parte fundamental de la economía nacional, ya que representaban alrededor del 90 % del entramado empresarial en 2023.[303] En ese año, las pymes daban empleo al 46 % de la población activa (8.5 millones de personas),[303] una cifra que ha experimentado una notable evolución, aunque alejada del 75 % que tenía en 1997.[302] En 2021, una asociación de gremios de la pequeña empresa obtuvo un cupo en el Comité Ejecutivo de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas.[304]

Durante la pandemia de COVID-19, en 2020, se crearon 250 mil empresas, en su mayoría personales, de las cuales se formaron cinco por cada una que dejó de operar.[305] Según el Gremio de la Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima en 2023, siete de cada diez nuevos emprendimientos en la capital son representados por mujeres.[306]

Uno de los rasgos distintivos de la población es la criollada, que reproduce uno de los rasgos de la cultura oligárquica y se caracteriza por priorizar el beneficio personal y manipulador sobre la moralidad o las normas sociales.[307] Un estudio de la Escuela de Posgrado Newman en 2022 sugirió que los negociantes del país adoptaron habilidades sociales ingeniosas, producto de la criollada, para trascender en círculos nacionales e internacionales.[308] Además de este rasgo social, surgieron nuevos pensamientos relacionados con la ética empresarial y la colaboración colectiva, como indicó un estudio de 2020 de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso.[309]

Incentivos

A partir de 1992, los emergentes emprendedores se convirtieron en un objetivo de atención para los bancos tradicionales.[302] El economista Félix Jiménez señaló que cuando la economía creció significativamente gracias a la inversión extranjera en sectores primarios (1993-1997), los bancos apostaron por dolarizar su portafolio para ofrecer créditos a las empresas locales.[310]

Se realizaron varias iniciativas para promover el enfoque corporativo de las nuevas empresas. Una de ellas, en 2002, contó con el apoyo del Instituto Peruano de Administración de Empresas para capacitarlos.[311] En 2004 se estableció la campaña Cómprale al Perú, que tenía como objetivo promover los productos fabricados por empresas locales y alentar su apreciación por parte de la sociedad peruana con miras a su exportación.[312] Esta campaña contó el apoyo de marcas como Wong[313] y tuvo nuevas ediciones en los años 2009[314] y 2020.[315]

En 2023, el Congreso aprobó el reglamento para fomentar beneficios económicos a jóvenes (hasta 29 años) que quieran constituir sus propios emprendimientos. Entre los beneficios están en la reducción de impuestos y el trato preferencial como pequeña empresa.[316]

Apoyo del Estado

Cuando se oficializó la ley en 1992, el Estado llevó a cabo diversas campañas para fomentar la colaboración de los empresarios de las pymes con sus organizaciones.

En el gobierno de Alberto Fujimori, se creó en 1997 la Comisión de Promoción de la Pequeña y Micro Empresa (Prompyme), que habría sido relevante en el apoyo del Estado al empresariado.[317] En el año 2000, Fujimori llevó a cabo numerosos congresos organizados por los Concejos Transitorios de Administración Regional para apoyar a nuevos empresarios fuera de la capital. Esta medida fue denunciada por conseguir nuevos electores para su reelección.[318] Se propuso crear un ministerio para la pequeña empresa, pero en 2001 el director ejecutivo de Prompyme afirmó que la institución estaba preparada para cualquier cambio que se presentara.[319]

En 2008, las pymes representaron el 45 % de las adquisiciones estatales.[320] En 2009, se creó el programa Mi empresa para fomentar los negocios con el Estado.[320] Posteriormente, en 2013, se implementaron medidas de apoyo adicionales, entre ellas, la obligación del Estado de destinar anualmente el 40 % de sus compras a las pymes.[321]

En los años 2020, el Ministerio de la Producción asumió la campaña Programa Compras a MYPErú, el cual fue creado con el objetivo de impulsar permanentemente los negocios con las micro y pequeñas empresas.[322] Sin embargo, el dirigente gremial René Cobeña manifestó en 2024 su desacuerdo con el desempeño del programa. Según Cobeña, dicho programa no ha ejecutado ningún presupuesto y sus Núcleos Ejecutores de Compras (NEC) carecen de financiamiento gubernamental, incluido el del Ministerio de la Producción, institución que se encontraba bajo la presidencia de Dina Boluarte al momento de realizarse la crítica.[323] Estas críticas coinciden con las denuncias de otros dirigentes gremiales, quienes observan que las empresas emergentes limeñas están concentrando la mayor parte de las cuotas asignadas, en detrimento de las micro y pequeñas empresas regionales.[324]

Formalización de empresas

La importancia de formalizar las empresas para facilitar la obtención de capital y garantizar su estabilidad ha sido objeto de importantes debates. De acuerdo con el presidente del gremio de Pequeña Empresa de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), en 2023 había 3.1 millones de microempresas y pequeñas empresas formales. Las tres millones de empresas restantes no buscan formalizarse por temor a ser inspeccionadas y sancionadas por las autoridades.[325]

Remove ads

Dependencia extractiva

Resumir

Contexto

Véase también: Sector extractivo del Perú

El neoliberalismo en Perú se caracterizó por la fuerte dependencia de la extracción de materias primas[326] y por otorgar al empresariado los mismos derechos que a las comunidades campesinas e indígenas.[327] Aunque en el pasado predominaba la minería artesanal, Gregoria Casas denunció que el gobierno de Alberto Fujimori impulsó la instalación masiva de maquinaria pesada, lo que tuvo consecuencias devastadoras en términos ambientales y sociales.[328][329] Hacia la década de 2020, los mineros artesanales habían logrado penetrar en el aparato político del Estado y contaban con el respaldo de partidos políticos como Fuerza Popular.[330] Según Carlos Gálvez, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, muchos congresistas debían su puesto a esta influencia.[331]

La expropiación de tierras comunales suele realizarse de manera populista, lo que fuerza a estas comunidades a migrar a otro lugar.[294] Mientras tanto, al menos en el gobierno de Fujimori, se redujeron los programas destinados a la prevención de desastres en la Cordillera Blanca, una región vulnerable a amenazas naturales.[332] Quienes defienden la doctrina neoliberal suelen desprestigiar las alternativas ecológicas a la extracción de materias primas, que son defendidas por las comunidades campesinas e indígenas, acusándolas de estar aparentemente ideologizadas.[333][334][335] El economista de origen awajún Sanchium Yampiag criticó la narrativa que presenta a la economía peruana exclusivamente como una economía minera, cuando históricamente no ha sido así.[336]

Es importante señalar que los derechos territoriales establecidos en los capítulos de economía de la Constitución Política de 1993 se redactaron de manera ambigua.[337] Entre 1995 y 2011, legalmente se permitía la transferencia de tierras de propiedad comunal a manos privadas, lo que provocó conflictos sociales como el de Bagua.[338] Ya en 2011, el gobierno, en cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, estableció la consulta previa que elimina la libre transferencia de tierras y exige el consentimiento de los pueblos indígenas para usarlas.[338] No obstante, en 2025, el Congreso reconoció la propiedad de algunos territorios de propiedad comunal que fueron invadidos bajo la premisa de que «varias comunidades campesinas no existen o ya no las habitan».[339]

Uso del suelo y consulta previa

El gobierno de Alberto Fujimori llevó a cabo reformas para fomentar la inversión privada sin ejercer una supervisión sobre los territorios naturales o indígenas. En primer lugar, se modificó el Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales de 1990, que el sector empresarial consideraba un «obstáculo» por las incongruencias que presentaba en cuanto a la gestión de la riqueza ecológica.[340] Posteriormente, se creó la Ley de la Inversión Privada en el Desarrollo de las Actividades Económicas en las Tierras del Territorio Nacional y de las Comunidades Campesinas y Nativas («ley de tierras», 26505).[338] Además, se creó el Fondo Nacional del Ambiente para buscar compromisos de inversión pública y privada en la protección de los recursos naturales. El asumido congresista Jorge Rimarachín Cabrera advertía que la «ley de tierras» (26505) y otras posteriores para fomentar la inversión privada en terrenos no explotados eran parte de la «ofensiva neoliberal», que propiciaron el despoblamiento de algunas comunidades campesinas y nativas y el abandono del gobierno en la agricultura.[341]

El extractivismo en Perú permaneció en las siguientes décadas, a pesar de la débil oposición, y estuvo promovido por empresas privadas tras el abandono del consenso de Washington.[342] Por ende, la estrategia para generar ingresos continuó siendo de línea económica antiguorregimental,[343] y el país no pudo desarrollar otra industria que lo reemplace. Como contexto,la industria manufacturera empezó a reducirse drásticamente en los años 1990[344] y autores como Germán Alarco y Toribio Sanchium sugieren que la diversificación económica es deficiente.[336] En lugares como en Las Bambas, se sabe que los empresarios chinos se apoyaron en las prácticas autoritarias del Estado con el fin de conservar el derecho a extraer recursos mineros.[345]

Ante las reformas para fomentar la inversión en terrenos, en 2001 se creó la Comisión Especial Multisectorial para las Comunidades Nativas con el objetivo de supervisar la aplicación de las medidas en dichos territorios y pueblos.[346] En 2008, Alan García aprobó la creación del Ministerio del Ambiente, que contaba con una oficina de fiscalización (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA) sobre la obtención de materias primas, como exigía el tratado de libre comercio con Estados Unidos. Sin embargo, se cuestionaba que otros ministerios (Energía y Minas, Producción y Agricultura) siguieran teniendo injerencia en temas ambientales.[347] En 2011 se estableció la consulta previa, requerida por convenciones internacionales.

En 2012 se creó el Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Senace), una organización encargada de entregar certificaciones a las empresas privadas que operen de forma responsable en el país. Según la asesora minera Susanne Gratius, el presidente Ollanta Humala buscaba equilibrar las demandas sociales de las comunidades, que a menudo se oponían a la explotación minera (como ocurrió en el caso de Conga), con la necesidad de fomentar la producción y el crecimiento económico del país.[348] La exigencia de la certificación minera no tuvo el éxito esperado y empezó a perder interés debido a las presiones empresariales. En 2014, el presidente Humala anunció una serie de planes, conocidos como el «paquetazo económico», para indemnizar a las empresas del sector extractivo por las multas impuestas, planes respaldados por la Sociedad Nacional de Industrias.[349] Tiempo después se filtraron correos electrónicos del ministro René Cornejo[350] que evidenciaban una disputa por la explotación de recursos naturales y las decisiones de Ollanta Humala al respecto.[351][352]

En 2022, organizaciones indígenas y sindicales denunciaron la existencia de contaminación ambiental en la minería y en la obtención de petróleo, y exigieron una norma de responsabilidad social empresarial.[353] En 2023, el Ministerio de Energía y Minas estableció que las empresas entregaran una serie de acuerdos pactados voluntariamente entre empresas y comunidades indígenas (diferentes a los acuerdos pactados obligatoriamente con el Gobierno, como los estudios ambientales).[354] Sin embargo, estos acuerdos no se presentaron públicamente debido a los problemas con la presentación de la plataforma del ministerio, lo que imposibilita al OEFA fiscalizar el cumplimiento de esos compromisos.[354]

En 2024, durante el gobierno de Dina Boluarte, el Consejo de Estado autorizó a policías y militares a defender lugares donde se desarrollan actividades económicas, una medida que suscitó las críticas de detractores de la industria extractiva y del neoliberalismo, a quienes se acusó de ser «un peligro contra nuestra seguridad nacional».[355] La administración tenía previsto intervenir en la administración del Senace, cuya dirección estuvo vacante desde 2023.[356]

Desarrollo de la industria agroexportadora

El sector minero está estrechamente relacionado con los sectores agrícola y acuícola, que fueron fundamentales en el imperio incaico. Al menos en el departamento de Puno, los tres sectores estaban al mismo nivel de competitividad.[357] El ministro de Desarrollo Agrario y Riego del gobierno de Dina Boluarte, Ángel Manero, defendió la postura de que la minería no solo aporta a través de la recaudación fiscal, sino que también tiene efectos sinérgicos sobre el agro, y resaltó que los empresarios mineros invierten en agricultura y financian proyectos agroindustriales.[358]

Fernando Eguren señaló que las reformas neoliberales durante la presidencia de Fujimori impulsaron el crecimiento de un sector agroexportador moderno y dinámico, que representa menos del 10 % de las tierras agrícolas de la costa y solo el 1.5 % del total de tierras cultivadas del país. A pesar de su potencial económico para estar a la altura del sector minero, Eguren aclaró que es poco probable que la agricultura de exportación logre mejorar significativamente la eficiencia del sector agrario en su conjunto, incluso si se duplicara su tamaño.[359]

Con el fenómeno de El Niño de 1997 se hicieron patentes las consecuencias de no contar con programas de prevención de desastres.[332] El sector agrícola se enfrentó a serias dificultades económicas, lo que llevó a algunos agricultores a acumular deudas con el banco en el año 2000. El presidente de la Confederación Nacional Agraria señaló que el decreto de urgencia (031-2000) no ofrecía todas las compensaciones económicas.[360]

En el año 2000, se promulgó la Ley de Promoción del Sector Agrario (27360), firmada por el que era en aquel entonces ministro de Agricultura, José Chlimper, fundador de una agroexportadora y antiguo aliado de Alberto Fujimori. La ley se caracterizó por la reducción de impuestos de las empresas del sector.[361] En 2025, los medios locales señalaron la existencia de una nueva ley inspirada en Chlimper. El Centro Peruano de Estudios Sociales denunció que esta ley busca debilitar la supervisión laboral a las empresas agroexportadoras, promover el tráfico de terrenos entre campesinos y no campesinos y permitir a las asociaciones de usuarios realizar transacciones con el agua ahorrada.[362]

Exoneración de impuestos a la Amazonía peruana

El gobierno de Fujimori estableció la Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonía, que exoneró de impuestos a regiones de la selva peruana[363] como muestra de compensación por la ausencia de políticas de desarrollo en estas zonas.[364] Como resultado, 350 distritos se vieron supuestamente beneficiados al no tener que pagar tributos.[365]

La exoneración tributaria, que en un principio iba a caducar en unos años, fue extendiéndose con el tiempo ante una posible presión de lobbies privados y otros colectivos con poder.[365] El político Roger Guerra-García criticó esta medida como una aplicación tardía del credo neoliberal, indicando que la Amazonía no ha sido una prioridad para el gobierno y que sus acciones han fomentado el debate.[366]

Exoneración de estudios técnicos de bosques amazónicos

En los años 2020 el Ministerio de Economía y Finanzas mantuvo una reunión con empresas privadas para establecer nuevos usos forestales para su explotación comercial en zonas que el Estado le asigna. Los detalles de la reunión no fueron hechos públicos.[367] Algunas de las empresas que participaron en la reunión fueron responsables de solicitar al Congreso no ratificar el Acuerdo de Escazú,[368] entre ellas la Confiep.[369][370]

En diciembre de 2023, la misma Confiep y once gremios empresariales más[371] respaldaron la aprobación de una ley que derogó la necesidad de estudios técnicos para la clasificación de los bosques amazónicos. Esta medida, que permite el desarrollo de actividades agropecuarias en zonas deforestadas,[372] conduciría a que los agricultores puedan cultivar palma aceitera (cuyas empresas son responsables de desforestar 13 mil hectáreas de bosque con títulos irregulares,[373] incluida Ocho Sur al usar terreno que fue anteriormente bosque virgen)[374] y cultivos alimenticios sin restricciones.[375] Además, según los defensores de este cambio, se pretendía beneficiar a los caficultores,[376] entre otros. La ley fue promulgada el mes siguiente, sin oposición del gobierno de Dina Boluarte.[377] Según Infobae, que consultó versiones cercanas al Ejecutivo, la ausencia de declaraciones explícitas del gobierno sobre la ley se debió a una prohibición directa desde la Presidencia del Consejo de Ministros.[378]

Esta norma fue criticada por la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) al infringir el derecho a la consulta previa[372] y la Agencia de Investigación Ambiental por considerar a la Amazonía como un territorio a seguir colonizando.[379] Uno de los representantes de la Aidesep, Julio Cusurichi, expresó que la aprobación de la norma «está hecha para las grandes industrias que van a validar la invasión de estos territorios nuestros».[378] Además, diversas organizaciones civiles expresaron su preocupación por el riesgo de que esta norma favorezca a organizaciones delictivas.[376] Por otro lado, algunos congresistas presentaron pedidos de reconsideración de la ley, que fueron desestimados de forma irregular;[377] mientras que el Poder Judicial ordenó al Congreso a cumplir el derecho a la consulta previa antes de votar sus leyes.[380] En 2024, la Comisión de Pueblos Andinos del Congreso aprobó un dictamen para derogar la norma debido a las preocupaciones sobre su impacto en las comunidades indígenas.[381]

Remove ads

Impacto

Resumir

Contexto

El neoliberalismo causó un profundo impacto en el país entre los políticos, los empresarios como la ciudadanía en general. El Estado perdió notablemente su presencia en la vida social y económica de los peruanos, mientras ganaba en el control político y en mantenimiento del orden público.[382]

El país experimentó un crecimiento exponencial en su economía en los años siguientes gracias al Consenso de Washington. Sin embargo, analistas como el economista Bikut Toribio Sanchium Yampiag señalan que este crecimiento no se ha traducido en una mejor calidad de vida.[336] En 2021, Manuel Dammert Guardia, sociólogo y docente de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señaló que en Lima «el presupuesto per cápita de San Isidro es de cuatro a seis veces más que el de San Juan de Lurigancho».[383] En algunas zonas de la capital, empezaron a construirse almacenes comerciales, algunos de forma clandestina, como pudo constatar El Comercio en 2025.[384]

El Banco Central de Reserva (BCRP), una institución autónoma[385] establecida por la Constitución de 1993, consiguió en las últimas tres décadas su función de «mantener la estabilidad monetaria».[385] El BCRP contó con un presidente que defiende públicamente la inversión[nota 3] y permite que los economistas especializados aborden los temas económicos del país independientemente de sus posturas políticas.[388] Por su notable autonomía y su capacidad para tomar decisiones, como el hecho de haber conseguido que la inflación alcanzase un dígito desde 1997 (en comparación con lo ocurrido entre 1921 y 1940),[389] el autor Manuel Monteagudo Valdez lo consideró como un «cuarto poder del Estado».[390]

Mientras el BCRP mantenía la estabilidad económica, el Estado no fue capaz de hacer frente a factores como la economía informal y la corrupción generalizada.[391] La corrupción creció al mismo ritmo que en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde, a finales de la década de 1980,[41] y, ningún gobernante en 25 años logró reducirla.[392] En consecuencia, la debilidad de las instituciones entorpeció el desarrollo de las organizaciones empresariales debido a los cuestionados hábitos y convenciones sociales que se instauraron en el país.[393] A pesar de la situación, el neoliberalismo siguió vigente.

Las empresas emergentes se aprovecharon de la ausencia de control estatal para crecer económicamente y distanciarse del régimen tributario debido a los altos costes que tenían que pagar. Estas microempresas pasaron a la «informalidad» y prefieren permanecer en esta situación, sin tener la posibilidad legal de colaborar con el Estado, algo que sí harían las grandes empresas constituidas.[394] En 2024, el 60 % de los hogares peruanos dependía de personas que trabajaban en el sector informal, por lo que estaban expuestos a situaciones de vulnerabilidad como la inseguridad alimentaria.[395]

El investigador Francisco Durand señaló que la corriente neoliberal asumió una «visión darwiana» de las cosas, en referencia a la frase de la «supervivencia del más apto», en la que se admira a las empresas más grandes por ser «los más fuertes» actores del mercado.[396] En 2004, la publicación Perú: The Top 10 000 Companies, dirigida por José Carlos Lumbreras, determinó que 51 de las 100 empresas con mayores ingresos en el Perú durante el año 2002 eran extranjeras, con un capital total de 739.61 millones de dólares.[397] Estas empresas formales habían desarrollado estrategias para reducir los costes administrativos.[397] Además, varias empresas adoptaron una actitud cortoplacista que buscaba vivir de las rentas e intentaban obtener favores económicos del gobierno.[393][398][399]

Un informe de la Defensoría del Pueblo en 2009 señaló que casi la mitad de las manifestaciones ocurridas en los primeros años de la década de 2000 se originaron por el descontento con la inversión extranjera.[400] Los inmigrantes de otras regiones tuvieron que vivir junto a la clase media limeña, que gozaba de mejor calidad de vida, cuya área de influencia se expandió a zonas aledañas del centro urbano, conocidas también como conos.[401] Para cubrir las necesidades de la clase media, en 2013, el diario Financial Times destacó la construcción de centros comerciales, que se incrementaron en el gobierno de Ollanta Humala.[402]