Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Astéroïde de type S

astéroïde principalement composé de silicates De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Dans le cadre de l'étude spectrale des astéroïdes, le complexe S (éventuellement groupe S ou, de manière courante mais ambigüe, classe S ou type S) et le type S sont deux notions distinctes utilisées par plusieurs classifications spectrales.

La notion de classe S (et son opposition à celle de classe C) est l'une des plus anciennes encore utilisées aujourd'hui. Elle a été introduite en 1975 dans l'article fondateur de Clark R. Chapman, David Morrison et Ben H. Zellner qui proposait une classification en trois classes C (carbonaceous, rapprochée des météorites carbonées), S (stony-metallic, rapprochée des météorites ferro-pierreuses) et U (unclassified, pour les objets sortant du cadre proposé)[1].

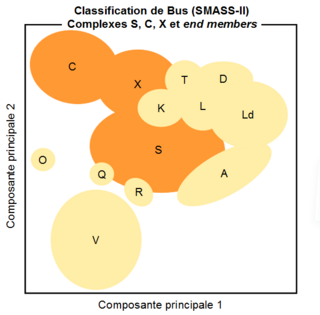

Cette notion large de classe ou type S est aujourd'hui généralement remplacée par celle de complexe S. Celle-ci est explicitement apparue dans la classifications de Bus (ou SMASS-II) en 1999, conjointement à celles de complexe C et de complexe X, et correspond à un ensemble de plusieurs types apparentés distingués au sein de la classe S originelle. Dans les classifications de Bus (1999) et de Bus-DeMeo (2009), on y retrouve un type S situé au cœur du complexe (dans l'espace des propriétés spectrales), et d'autres types (ou sous-types) notés par un système à deux lettres (Sq par exemple). Il n'existe pas de notion comparable dans la classification de Tholen (1984) mais le type S peut rétrospectivement y être vu comme équivalent au complexe S non subdivisé.

À fin 2023, la base de données « Small-Body Database » du Jet Propulsion Laboratory compte 1666 astéroïdes pour lesquels le type SMASS-II (classification de Bus) est renseigné, dont 728 astéroïdes appartenant au complexe S (44 %)[2],[3].

Remove ads

Description générale du complexe

Remove ads

Propriétés

Résumé

Contexte

Description spectrale du complexe et des types associés

Une opposition fondamentale distingue :

- d'un côté le complexe S et quelques types secondaires (types A, O, Q, R, V notamment), avec des spectres présentant un relief bien marqué, caractérisé par un gradient spectral plus ou moins rouge dans le visible et des absorptions plus ou moins marquées vers 1 et 2 μm ;

- de l'autre le complexe C, le complexe X et quelques types secondaires (types T et D notamment), avec des spectres présentant un relief peu marqué.

Dans ce cadre, le complexe S et les types associés se distinguent par le niveau de gradient avant 0,7 μm et les niveaux d'absorption vers 1 et 2 μm.

Les astéroïdes de type S sont modérément brillants, avec un albédo de 0,10 à 0,22[réf. nécessaire].

Descriptions spectrales originales et prototypes associés

Le tableau ci-dessous regroupe les descriptions spectrales originales, telles que proposées par David J. Tholen, Schelte J. Bus et Francesca E. DeMeo dans les publications décrivant leurs classifications respectives. Il indique également les astéroïdes alors mentionnés comme archétypes.

Les différences de description découlent pour partie des groupements statistiques obtenus mais aussi et surtout des différences de bandes spectrales considérées :

- 0,34-1,04 μm pour Tholen, soit légèrement élargie côté proche ultraviolet et proche infrarouge ;

- 0,44-0,92 μm pour Bus, soit resserrée sur la zone visible ;

- 0,45-2,45 μm pour Bus-DeMeo, soit largement élargie côté infrarouge, permettant la mise en évidence des absorptions vers 1 et 2 μm.

En particulier, la notion de gradient spectral (ou de spectre rouge ou bleu) se réfère toujours à ces bandes spectrales respectives (ou à une partie de celles-ci).

Hypothèses de composition et de liens avec les météorites

Les astéroïdes de type S sont principalement constitués de silicates de fer et de magnésium[réf. nécessaire].

Leurs spectres de réflexion dans l'infrarouge en font des candidats plausibles comme corps parents des chondrites ordinaires, une hypothèse confortée par l'analyse des grains de poussière de l'astéroïde (25143) Itokawa ramenés sur Terre en 2010 par la sonde Hayabusa. En revanche, l'altération de surface de ces astéroïdes et les conditions de leur éclairement empêchent de mettre en correspondance précise les différents types et sous-types d'astéroïdes S avec les différents types de chondrites ordinaires (H, L et LL, équilibrées et non équilibrées)[7].

Situation dans le Système solaire et hypothèses d'origine

Les astéroïdes de type S sont dominants dans la partie interne de la ceinture principale d'astéroïdes à moins de 2,2 ua, communs dans sa partie centrale jusqu'à environ 3 ua, et plus rares au-delà.

L'ensemble du complexe S représente environ 40 à 50% des astéroïdes dont le type est connu mais, compte-tenu des biais d'observation (ils sont tendanciellement plus proches de la Terre et plus brillants que les astéroïdes du complexe C), ils représenteraient en fait environ 17 % des astéroïdes[réf. nécessaire], constituant le deuxième ensemble après le complexe C.

Les plus grands objets de cette catégorie ((15) Eunomie, (3) Junon, (29) Amphitrite, (532) Herculina, (7) Iris...) sont visibles avec des jumelles dans la plupart des oppositions. Le plus brillant, (7) Iris, peut atteindre une magnitude apparente de 7, ce qui en fait l’astéroïde le plus lumineux après (4) Vesta.

Remove ads

Exploration

À ce jour (2023), au moins huit astéroïdes appartenant au complexe S ont été visités par une sonde spatiale, représentant environ la moitié des astéroïdes explorés :

- (951) Gaspra et (243) Ida, astéroïdes de la ceinture principale, survolés par la sonde américaine Galileo en 1991 et 1993 durant son transit vers le système jovien ;

- (433) Éros, astéroïde géocroiseur de type Amor, exploré en 2000 par la sonde américaine NEAR Shoemaker ;

- (5535) Annefrank, survolé en 2002 par la sonde Stardust ;

- (25143) Itokawa, astéroïde géocroiseur de type Apollon, exploré en 2005 par la sonde japonaise Hayabusa qui en a prélevé un échantillon (grains de poussière) ramené sur Terre en 2010[8] ;

- (4179) Toutatis, Apollon survolé en 2012 par la sonde chinoise Chang'e 2 ;

- (65803) Didymos, Apollon survolé en 2022 par la sonde DART juste avant l'impact visant à dévier son satellite Dimorphos ;

- (152830) Dinkinesh, astéroïde de la ceinture principale, survolé par la sonde américaine Lucy en 2023 durant son transit vers les astéroïdes troyens de Jupiter.

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads