Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Baccalauréat professionnel

type de baccalauréat en France De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

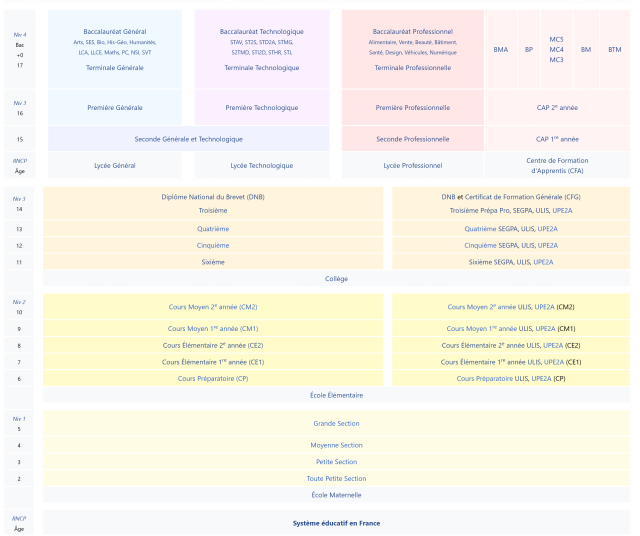

Le baccalauréat professionnel (souvent abrégé bac pro, aussi désigné par l'acronyme BCP) est une des trois filières du baccalauréat français. Il est mis en place par la loi programme du sur l'enseignement technologique et professionnel. Le baccalauréat professionnel est obtenu en trois ans après la fin de la classe de troisième des collèges ou deux ans après le certificat d'aptitude professionnelle (CAP).

Il propose 75 spécialités, dont Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP), Cybersécurité, Informatique et Réseaux, Electronique (CIEL), Métiers de l'électricité et de ses environnements connectés (MELEC), Procédés de la chimie, Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) et Technicien d'études du bâtiment (TEB).

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Création

Le baccalauréat professionnel est créé en 1985[1] sur proposition de la « mission nationale école-entreprises » présidée par Daniel Bloch. Le ministre de l'Éducation nationale est alors Jean-Pierre Chevènement et Roland Carraz, secrétaire d'État à l'Enseignement technique et technologique[2].

Le concept de baccalauréat professionnel émerge assez naturellement dans le contexte de la fin des années 1970 et du début des années 1980. Il y a tout d'abord l'accord passé, en , entre le ministre de l'Éducation nationale, Christian Beullac et la Fédération de l'Éducation nationale (FEN) et son secrétaire général André Henry. Cet accord permet d'introduire des « séquences éducatives en entreprises » dans les formations techniques et professionnelles proposées par l'Éducation nationale. Il y a ensuite la nomination de Jean-Pierre Chevènement comme ministre de l'Éducation nationale. Celui-ci avait été sensibilisé, alors qu'il était ministre de la Recherche et de la Technologie (1981-1982), mais plus encore ministre de la Recherche et de l'Industrie (1982-1983) aux conséquences négatives pour notre économie du faible niveau de formation de la population active. Il y a eu enfin la désignation en 1984 de Laurent Fabius comme Premier ministre, lui-même ayant été confronté à ces mêmes difficultés dans ses fonctions précédentes de ministre de l'Industrie et de la Recherche, puis de la Modernisation industrielle (1983-1984), ce qui le conduit à prendre des initiatives significatives comme celle consistant à développer massivement des « jumelages » entre les écoles et des entreprises.

Jean-Pierre Chevènement, nommé le ministre de l'Éducation nationale, crée le une « mission nationale école-entreprises » et nomme à sa tête Daniel Bloch, alors président de l'Institut polytechnique de Grenoble. Outre le pilotage des jumelages écoles-entreprises, cette mission se voit confier des objectifs ambitieux : « étudier les défauts de cohérence entre l'école et l'économie, dresser, sans complaisance, les bilans des formations initiales, réfléchir au fonctionnement des instances consultatives, proposer des procédures pour renforcer les liens avec l'entreprise et améliorer le dispositif d'orientation des élèves ». Ses propositions constituent le cœur de la loi programme du sur l'enseignement technologique et professionnel. Parmi ses nombreuses propositions figure la création du baccalauréat professionnel[3].

Plusieurs études prospectives sont alors réalisées, avec le soutien du Bureau d'informations et de prévisions économiques (BIPE), sur les niveaux de formation de la population active nécessaires à l'horizon 2000 et par voie de conséquence sur les flux et niveaux de sortie du système éducatif. On envisage, à la direction des Lycées, dès l'été 1984, de développer quantitativement les « premières d'adaptation », pour conduire des titulaires d'un brevet d'études professionnelles (BEP) à un baccalauréat technique, mais aussi de développer un diplôme préexistant, de niveau supérieur à celui du BEP, le brevet de technicien, en autorisant sa préparation au sein des lycées d'enseignement professionnel. L'ensemble des mesures envisagées vise, modestement, à élever en dix ans de dix points le taux d'accès au « niveau du baccalauréat ».

La mission école-entreprises fixe un objectif plus ambitieux, doubler ce taux d'accès, en conduisant 80 % de la classe d'âge « au niveau du baccalauréat[3] » soit environ 75 % au baccalauréat lui-même. Parmi les mesures proposées pour atteindre cet objectif figure au premier rang la création du baccalauréat professionnel. Il s'agit de mettre en place dans les lycées professionnels de classes de première et de terminale professionnelles accessibles aux titulaires d'un BEP, et plus exceptionnellement d'un certificat d'aptitude professionnelle (CAP), afin de les conduire à ce nouveau baccalauréat. La préparation du baccalauréat professionnel nécessite alors quatre années au-delà de la classe de troisième des collèges : deux années pour préparer un BEP, puis deux autres années pour pouvoir, à leur terme, être apte à passer les épreuves du baccalauréat. Il s’agissait également de mettre à contribution les entreprises pour mettre en œuvre la formation envisagée.

Au sein du ministère de l'Éducation nationale, le baccalauréat professionnel doit ainsi constituer le premier diplôme de formation professionnelle initiale préparé en alternance école-entreprise. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Pierre Chevènement, est, dès le début du mois de , convaincu du bien-fondé de cette proposition. Cependant, les services ministériels et le secrétariat d'État à l'Enseignement technique ne le prennent pas, un mois plus tard, réellement en compte, de sorte qu'une réunion restreinte du cabinet de Jean-Pierre Chevènement et du cabinet du secrétaire d'État à l'Enseignement technique fut rapidement organisée, sous la présidence de Jean-Pierre Chevènement. Elle se tient le . Et, à cette réunion, est présenté en détail ce nouveau concept et les résultats que l'on peut en attendre. Le « feu vert officiel » de Jean-Pierre Chevènement est alors donné et le projet de loi-programme est reformulé par le secrétariat d'État à l'Enseignement technique en prenant en compte l'ensemble des objectifs proposés par la mission école-entreprises, en leur associant les moyens nécessaires à leur réalisation. Mais il reste beaucoup à faire, au début du mois de , pour convaincre non seulement les « partenaires » sociaux, mais aussi l'administration centrale ainsi que la majorité des inspecteurs généraux concernés.

Le principe de création d'un baccalauréat professionnel avait été soutenu, dès le départ, au prix parfois de quelques réserves, par la Confédération française démocratique du travail (CFDT), le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP), la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC), la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME), l'Assemblée permanente des Chambres de commerce et d'industrie (APCCI), l’Union des industries métallurgiques et minières (UIMM) et le Conseil national du patronat français (CNPF), mais il restait à convaincre non seulement les autres « partenaires » sociaux, mais plus encore l’administration centrale ainsi que l’Inspection générale. L’opposition de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC), de la Confédération générale du travail (CGT), de Force Ouvrière (FO), du Syndicat national de l'enseignement secondaire (SNES), syndicat majoritaire dans les lycées et collèges, a mis un certain temps à être résolue.

La décision de création du baccalauréat professionnel a été confirmée au niveau gouvernemental par le Premier ministre, Laurent Fabius, le , à la suite de négociations avec la Fédération de l'Éducation nationale (FEN) portant sur les statuts et rémunérations des enseignants des lycées d'enseignement professionnel. Ces négociations ont permis aux enseignants des lycées professionnels d'accéder aux mêmes grilles de rémunération que celles correspondant aux personnels enseignants dans les lycées, ce qui n’était que justice dès lors que les lycées d’enseignement professionnel préparaient aussi au baccalauréat.

La mise en place effective, dès , de formations conduisant à ce baccalauréat s'effectue dans le cadre d'une circulaire datée de . Le baccalauréat professionnel est créé par un décret du , alors que la loi-programme dans laquelle était inscrite sa création n'est promulguée que le . Ce calendrier implique que personne n'a attendu ni circulaire, ni décret, ni loi pour faire, dès le début du mois de , ce qui était nécessaire pour qu'il y ait quelques classes avec des élèves dès . Il fallait faire vite car certaines échéances électorales étaient proches.

Pérennisation

René Monory, qui succède en 1986 à Jean-Pierre Chevènement, peut mettre fin à cette « expérience » qui au départ ne concerne que quelques centaines d'élèves. Bien au contraire, il contribue à l'étendre et à la pérenniser. Les lycées professionnels sont alors, au moins pour un temps, sauvés et le niveau de formation professionnelle de la population française peut monter d'un cran. La première promotion sort en juillet 1987, et en juillet 2012, le cap des 2 000 000 diplômés est franchi. L'examen se passe après deux années en lycée professionnel, elles-mêmes après un BEP ou un CAP. Le diplôme est donc obtenu en quatre ans après la classe de quatrième ou de troisième.

Réduction à trois ans (2009)

À la rentrée 2009, sa durée de préparation passe à trois ans[4],[5],[6],[7],[8],[9],[10],[11],[12],[13].

Suppression du BEP en 2021

En 2021, le brevet d'études professionnelles (BEP) est supprimé.

Remove ads

Organisation

Résumé

Contexte

Depuis plusieurs années, l'Union des industries et métiers de la métallurgie avait obtenu le droit de faire passer le baccalauréat professionnel en trois ans en sortie de 3e, sans le prérequis du BEP, au sein de ses Centres de formation d'apprentis de l'industrie (CFAI). L'idée était :

- de recruter des candidats ayant un bon niveau en 3e, capable d'avoir le diplôme en trois ans au lieu de quatre, et donc d'aller chercher des candidats choisissant la filière professionnelle par choix et non par dépit ;

- de diminuer le nombre d'heures d'enseignement pour obtenir le diplôme, et donc faire des économies.

L'organisation a été étendue à tous les lycées professionnels et CFA, ce qui a pour effet de fermer des sections de BEP, en cohérence avec la diminution programmée du nombre d'enseignants.

Le baccalauréat professionnel est un diplôme de niveau IV. Le diplôme est accompagné d’une spécialité[14]. Il en existe 91[15]. Dans cette nouvelle organisation, les élèves intègrent la seconde de baccalauréat professionnel après la troisième, certains pouvant intégrer la filière en première après un CAP.

Préparation

Le baccalauréat professionnel peut être préparé par trois voies différentes[16] :

- par la voie scolaire dans un lycée professionnel, la formation dure alors trois ans[17] ;

- par la voie de l’alternance (contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), la durée de la formation dispensée en centre de formation d'apprentis ou section d'apprentissage est au moins égale à 1 850 heures[18] ;

- par la voie de la formation professionnelle continue ;

- par la voie de l'enseignement à distance (par correspondance), éligible au titre de la formation professionnelle continue.

La formation comporte une période en milieu professionnel comprise entre 12 et 24 semaines[19].

Classe de seconde

À partir de la rentrée 2019, la classe de seconde professionnelle est réformée dans le cadre d'une réforme générale de la voie professionnelle. Elle se compose d'enseignements professionnels, d'enseignements généraux ainsi que d'accompagnement personnalisé.

À noter qu'aux 900 heures d'enseignement s'ajoutent 6 semaines de période de formation en milieu professionnel (PFMP), obligatoires pour l'obtention du baccalauréat.

Classe de première

À partir de la rentrée 2020, la classe de première professionnelle est réformée dans le cadre d'une réforme générale de la voie professionnelle. Elle se compose d'enseignements professionnels, d'enseignements généraux ainsi que d'accompagnement personnalisé.

À noter qu'aux 840 heures d'enseignement s'ajoutent 8 semaines de période de formation en milieu professionnel (PFMP), obligatoires pour l'obtention du baccalauréat.

Classe de terminale

À partir de la rentrée 2021, la classe de terminale professionnelle est réformée dans le cadre d'une réforme générale de la voie professionnelle. Elle se compose d'enseignements professionnels, d'enseignements généraux ainsi que d'accompagnement personnalisé.

À noter qu'aux 780 heures d'enseignement s'ajoutent 8 semaines de période de formation en milieu professionnel (PFMP), obligatoires pour l'obtention du baccalauréat.

Conditions de délivrance

Le baccalauréat professionnel est obtenu soit par le succès à un examen; soit par la validation des acquis de l’expérience[20].

Examen

L’examen du baccalauréat professionnel comporte :

- Sept épreuves obligatoires et, le cas échéant, une épreuve facultative.

- Une épreuve de contrôle (ECT)[21], c'est-à-dire un rattrapage.

Le baccalauréat professionnel est délivré aux candidats qui ont présenté l’ensemble des unités constitutives du diplôme, à l’exception de celles dont ils ont été dispensés, et qui ont obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20[22]. Les résultats définitifs des évaluations résultent de la délibération du jury souverain[23].

Si le candidat a une moyenne générale inférieure à 10, mais supérieure ou égale à 8 et s'il a une note supérieure ou égale à 10 dans l'épreuve pratique professionnelle, il peut alors passer l'épreuve de contrôle.

Mentions

Les mentions ne concernent que les candidats qui ont obtenu une moyenne supérieure ou égale à 12 à l’issue du premier groupe[24].

- mention « Assez bien » : moyenne supérieure ou égale à 12 et inférieure à 14 ;

- mention « Bien » : moyenne supérieure ou égale à 14 et inférieure à 16 ;

- mention « Très bien » : moyenne supérieure ou égale à 16.

Caractère universitaire du diplôme

En plus du diplôme proprement dit, le baccalauréat correspond au premier grade universitaire[25].

Remove ads

Débouchés

Résumé

Contexte

Le baccalauréat professionnel, du fait de son caractère professionnalisant, permet une entrée dans la vie active assez rapide[26]. Cependant, de plus en plus les bacheliers continuent leurs études afin d'obtenir un Brevet de technicien supérieur (BTS) ou un Diplôme universitaire de technologie (DUT), parfois à l'Université en vue d'une licence professionnelle, et pour les secteurs tertiaires et industriels, il existe des Classes préparatoires économiques et commerciales[27] (EC voie Technologique - ECT) et des Classes préparatoires scientifiques (Technologie et Sciences Industrielles - TSI)[28], adaptées aux bacheliers professionnels, avec un calendrier de cours répartis sur trois ans.

Une étude[29] du Céreq publiée en octobre 2023 a reconstitué les parcours de 213 500 jeunes entrés dans un cursus de baccalauréat professionnel à partir de l'enquête Génération. Cette étude mesure notamment que plus de la moitié des jeunes entrés en bac pro débutent dans la vie active avec leur bac comme plus haut diplôme. 77%[29] des jeunes qui ont complété leur bac pro par un autre diplôme professionnel (mention complémentaire, CAP, brevet professionnel, etc.) ont un parcours dominé par l’emploi (34 mois sur 40 en emploi), contre 55%[29] pour les diplômés entrés directement sur le marché du travail après leur bac pro.

Spécialités

Résumé

Contexte

À partir de la rentrée 2021, il existe 91 spécialités de baccalauréat professionnel et 25 options soit 116 formations différentes :

Remove ads

Références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads