Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Tripitaka

ensemble des écritures du bouddhisme, divisées en trois sections De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

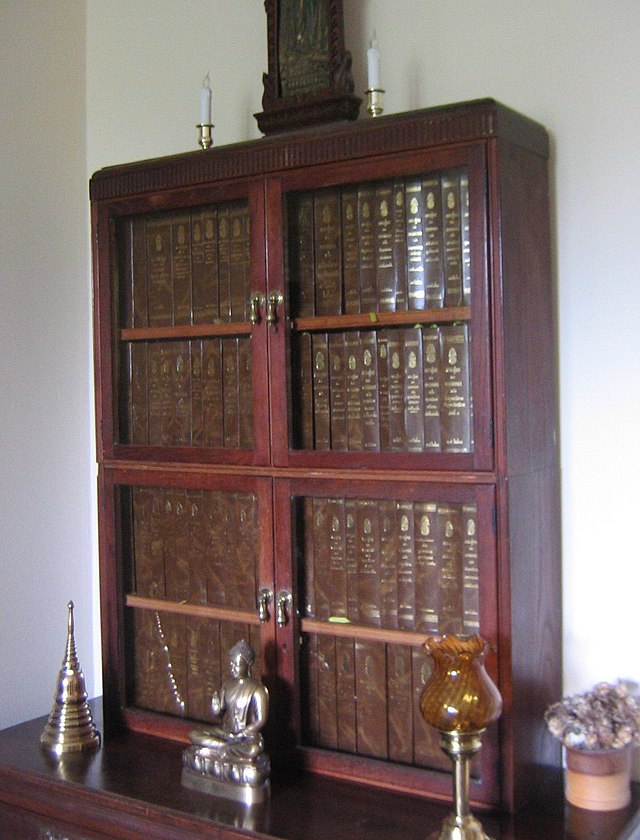

Le Tripitaka (sanskrit IAST : Tripiṭaka ; pali : Tipiṭaka ; tri : trois, piṭaka : corbeille) ou Trois corbeilles est l'appellation qui désigne l'ensemble des textes du canon bouddhique. Il est parfois également appelé canon pali, car ses textes sont rédigés en pali. Il s'agit d'un très vaste ensemble de textes fondateurs sur lesquels s'appuie l'école des Thera, connue sous le nom de theravāda, originaire du Sri Lanka. Aujourd'hui, ce canon est essentiellement repris dans les pays bouddhistes d'Asie du Sud-Est[Note 1].

Son nom viendrait du fait que les textes anciens, rédigés sur des feuilles de palme, auraient été rangés dans des paniers. Les « trois corbeilles » sont les trois sections du tripitaka : Vinaya Piṭaka, Sūtra Piṭaka et Abhidharma Piṭaka.

Il aurait été mis par écrit pour la première fois au Sri Lanka au Ier siècle av. J.-C., à l’occasion du quatrième concile[1],[2]. La première version imprimée date du XIXe siècle et fut réalisée en Birmanie[3]. Il existe au XXIe siècle des versions accessibles en ligne.

Remove ads

Généralités

Résumé

Contexte

Depuis le Sri-Lanka, le tripitaka s'est diffusé dans le Sud-Est asiatique, de la Birmanie au Laos entre les IVe et XIIIe siècles de notre ère[4]. Le mot pâli signifie initialement « ligne », et de là « texte ». Par la suite, il va servir à désigner les textes bouddhiques écrits dans une langue non cinghalaise (le mâghadî), qu'on pense parfois avoir été la langue du Bouddha[4],[Note 2].

C'est au XIXe siècle que les savants européens ont eu connaissance de son existence, et ils vont rapidement tenir le canon pali pour la plus ancienne source des écritures bouddhiques. Toutefois, les recherches ultérieures sur la langue des textes tendent à infirmer l'hypothèse selon laquelle la langue des trois corbeilles remonterait au Ve siècle avant notre ère (soit l'époque probable de la vie du Bouddha)[4]. Par conséquent, affirme le chercheur Guillaume Ducœur, le canon pali des Theravada n'est pas la recension de l'enseignement original du Bouddha, tel que dispensé de son vivant, mais le résultat d'un processus à long terme d'écritures et de réécritures successives[4].

Les deux premières corbeilles

Le canon se divise donc en trois parties (dans cet ordre-ci): Vinaya Pitaka (corbeille des règles disciplinaires), Sutta Pitaka (corbeille des enseignements [du Bouddha]) et Abhidhamma Pitaka (corbeille du retour [explicatif] sur la Doctrine)[4] — cette corbeille est plus tardive. Il existe par ailleurs en pali, une littérature paracanonique et une littérature non canonique, voire profane[4].

Les deux premières corbeilles, Vinaya Pitaka et Sutta Pitaka sont considérées comme buddhavacana, littéralement « paroles du Bouddha », à savoir les enseignements qu'il a lui-même dispensés ou ceux qu'il a approuvés. Mais un secteur important de la recherche sur le bouddhisme est consacré à distinguer ce qui est « parole du Bouddha » de ce qui ne l'est pas[5]. Certains spécialistes comme Richard Gombrich[6] pensent que les idées principales de ces deux ensembles proviennent directement du Bouddha, tandis que d'autres comme Ronald Davidson[7] doutent que le fondateur de l’école bouddhiste ait laissé des traces directes dans le canon, qui reflèterait selon eux plutôt la pensée de ses successeurs.

Origine et composition

Selon la tradition, la première récitation complète destinée à fixer l’enseignement du Bouddha eut lieu peu après sa mort lors du premier concile. Ananda aurait récité les suttas et Upāli le Vinaya (il n’y avait pas encore d’Abhidharma). Ce contenu fut par la suite récité régulièrement jusqu’au Ier siècle av. J.-C. où il fut mis par écrit sous le règne du roi Vattagamini. Il aurait ensuite peu changé jusqu'au XXe siècle[8] et devait d’ailleurs être presque fixé avant son introduction à Sri Lanka (IIIe siècle av. J.-C.) car on y trouve très peu d’influence de la langue singhalaise[9]. La récitation a néanmoins continué de jouer un rôle important, d’autant que le climat de l’Asie du Sud ne permet pas la conservation prolongée des supports végétaux de l’écriture. Hormis quelques fragments découverts au Népal datant des VIIIe et IXe siècles, les plus anciens restes du canon pali remontent au XVe siècle[10] et les copies datant d’avant le XVIIIe siècle sont rares[11].

On considère en général que les parties en prose sont les plus anciennes[12]. Ainsi, le Vinaya (sauf Parivara)[13] et les quatre premiers nikayas du Sutta Pitaka[14] seraient les parties les plus anciennes, avec peut-être quelques textes courts en vers[15] comme le Sutta Nipāta[13]. Néanmoins, certains chercheurs japonais considèrent que les parties les plus anciennes se trouvent dans le Khuddaka Nikaya : le Sutta Nipāta, l’Itivuttaka et l’Udana[16].

Dérivés du terme

Le terme Tripitaka peut aussi désigner de façon plus large tout canon bouddhique : Tripitaka chinois, Tripitaka japonais, Tripitaka Koreana, etc.

Le terme chinois Sanzang (三藏) — traduction de « trois corbeilles » dans cette langue —, était en Chine un titre honorifique accordé aux moines érudits censés maîtriser l’ensemble du canon[réf. souhaitée]. Ainsi, dans La Pérégrination vers l'Ouest, le moine pèlerin et traducteur Xuanzang est appelé Tripitaka.

Remove ads

Contenu des trois corbeilles

Résumé

Contexte

Le Vinaya Pitaka

Le Vinaya Pitaka traite de la discipline monastique. Cette « corbeille » recense les règles monastiques énoncées par le Bouddha, et pour chacune d'entre elles, il en présente les circonstances et les raisons de sa promulgation. Ce corpus se serait constitué au jour le jour, le Bouddha émettant une , le Cullavagga et le Parivara.

Le Sutta Pitaka

Selon la tradition, le Sutta Pitaka recense les paroles attribuées au Bouddha, récitées par Ananda après sa mort, puis transmises oralement pendant 400 à 500 ans avant d'être mises par écrit. En fait, certains suttas rapportent aussi les dits et actes de disciples illustres, comme Sariputta. Le Sutta Pitaka contient plus de dix mille suttas et il est divisé en cinq sections appelées nikaya (ou agama) :

- Dīgha Nikāya, les « longs discours », comportant 34 suttas ;

- Majjhima Nikaya, les « discours de longueur moyenne », 152 suttas regroupés en cinq sections ; l

- Samyutta Nikāya, les « discours groupés ou connectés », groupés en cinq sections de 10 à 15 suttas chacune ;

- Anguttara Nikaya, les « discours des facteurs ultérieurs ou discours numériques », classé en 11 groupes, le premier portant sur un sujet simple, le deuxième sur un sujet double, le troisième sur un sujet triple, et ainsi de suite jusqu'à 11 ;

- Khuddaka Nikāya, les « petits discours ou livres courts », composé de neuf livres, parmi lesquels des textes célèbres comme le Dhammapada (les vers du Dharma[17]), le Sutta Nipāta et l'Udana.

L'Abhidhamma Pitaka

Tandis que le dharma est la doctrine (bien que le mot signifie aussi « chose »), l'Abhidhamma ou « au-dessus de la doctrine » est l'ensemble des commentaires analytiques et psychologiques de l'enseignement du Bouddha. Cette « corbeille » est divisée en sept parties : Dhammasaṅgaṇī (en), «Classification des choses »; Vibhaṅga (en), « Les [dix-huit] divisions »; Kathavatthu « [Recueil qui a pour] sujet des questions »; Puggalapaññatti (en), « Description des personnalités »; Dhātukathā (en), « Exposé sur les éléments »; Yamaka (en), « [Recueil des sujets appelant une réponse par] paire »; Paṭṭhāna, « Recueil des mises en jeu »[18].

Ajouts tardifs

Depuis le sixième concile (1954), la version birmane du Tipitaka comprend trois textes supplémentaires dans le Khuddaka Nikāya[19]. Ils ont été intégrés dans l’édition thaïlandaise en ligne proposée par dhammasociety.org[20], et les deux premiers ont été admis dans l’édition cinghalaise Buddha Jayanti.

Il s'agit du Nettipakaraṇa (en), méthode d’interprétation attribuée à Kaccana, disciple direct du Bouddha. et du Peṭakopadesa (en) similaire. Les deux ouvrages présentent des passages communs, attribués au même auteur. Enfin, le Milindapañha (« Questions du roi Milinda »).

Remove ads

Commentaires theravada

La plus grande partie du contenu du canon est antérieure à la constitution du courant theravâda, certains passages contredisant d’ailleurs les doctrines de cette école[21],[22], et il pourrait même inclure des fragments à l’origine non bouddhiques[23]. L’interprétation traditionnelle theravâdin du canon est couchée sous forme de commentaires compilés par Buddhaghosa et ses successeurs. Le Visuddhimagga, synthèse de ces commentaires rédigée par Buddhaghosa, est une référence importante (inspirée en partie par le Vimuttimagga, qui est légèrement antérieur). Néanmoins, des textes non compris dans le canon ont pu être plus importants que les textes canoniques dans certains groupes theravâdin[24].

Éditions et traductions

Résumé

Contexte

Aucune édition des textes n’est parfaite et les chercheurs en consultent en général plusieurs[25]. Mentionnons

- Édition de la Pali Text Society, 1877–1927, en 57 volumes avec index, dont certains révisés.

- Édition birmane de 1900, la première imprimée, en 38 volumes)[26].

- Édition thaïlandaise, 1925–28, en 45 volumes[27] plus exacte que l’édition de la PTS mais proposant moins de variantes de lecture[28].

- Édition birmane du sixième concile, 1954–56, en 40 volumes, plus exacte que la version thaïlandaise de 1925 mais proposant moins de variantes de lecture[29].

- Édition cinghalaise (Buddha Jayanti), 1957–?1993, en 58 volumes, avec la traduction parallèle en singhalais.

Traductions

Les textes pali traduits en français sont relativement peu nombreux. Pali Text Society a entrepris de traduire le canon en anglais à partir de 1895. Néanmoins, en 1994 et en 2003, des présidents de la PTS ont reconnu que la clarté des traductions laissait à désirer[30],[31] car elles sont rédigées dans un anglais difficilement compréhensible pour les non-spécialistes de la philosophie bouddhique[32]. Le site d’Accesstoinsight propose une liste d’autres traductions disponibles[33].

À noter qu'une édition numérisée produite en 1996 (sur cédérom MS-DOS/extended ASCII compatible (1996) produit en coopération entre Dhammakaya Foundation (Thaïlande) et Pali Text Society[34],[35]) est toujours disponible en 2024[36].

Une version en ligne (accès gratuit) de l'édition du sixième concile par Vipassana Research Institute est disponible[37].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads