Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Convention sur la cybercriminalité

De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

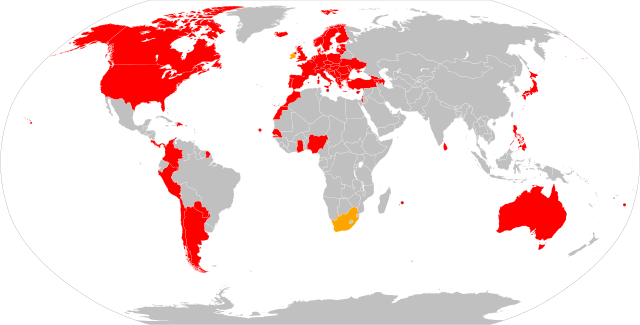

La Convention sur la cybercriminalité (convention de Budapest) est le premier traité international qui tente d'aborder les crimes informatiques et les crimes dans Internet y compris la pornographie infantile, l'atteinte au droit d'auteur et le discours de haine en harmonisant certaines lois nationales, en améliorant les techniques d'enquêtes et en augmentant la coopération entre les nations. De plus, il rehausse la protection des droits et libertés de l'homme en enjoignant les signataires à l'application de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et d'autres instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme. Il promeut une application des lois qui intègre le principe de proportionnalité[1]. Il a été rédigé par le Conseil de l'Europe avec la participation active d'observateurs délégués du Canada, du Japon et de la Chine. En juin 2025[2], 80 pays incluant Canada, Colombie, Japon, Philippines, Rwanda et États-Unis ont ratifié la convention.

En France, la loi no 2005-493 du 19 mai 2005 autorisant l'approbation de la convention sur la cybercriminalité et du protocole additionnel à cette convention, relatif à l'incrimination d'actes de nature raciste et xénophobe commis par le biais de systèmes informatiques, a été publiée au Journal Officiel le 20 mai 2005[3].

En 2019, le projet Sirius considère que la Convention sur la cybercriminalité est l'instrument le plus moderne pour répondre à cet enjeu[réf. nécessaire].

Le , un comité ad hoc intergouvernemental de l'Organisation des Nations unies (ONU) a approuvé par consensus une nouvelle convention internationale sur la cybercriminalité. Ce traité, résultat de cinq années de négociations[4], a été adopté par l'Assemblée générale de l'ONU le [5]. La convention entrera en vigueur après sa ratification par 40 États membres[6],[7].

Remove ads

Notion de cybercriminalité

La cybercriminalité désigne de façon générale l'ensemble des infractions liées à l'utilisation des nouvelles technologies. Elle englobe plus précisément « l'ensemble des infractions pénales spécifiques liées aux technologies de l'information et de la communication, ainsi que celles dont la commission est facilitée ou liée à l'utilisation de ces technologies. »

Adhésion des États-Unis

Résumé

Contexte

La ratification par le Sénat des États-Unis s'est faite par un vote unanime en août 2006. Les États-Unis sont devenus la 16e nation à ratifier la Convention. Elle est entrée en vigueur le 1er janvier 2007.

Le leader de la majorité du Sénat Bill Frist a dit : « Tout en conciliant la liberté civile et les problématiques sur la confidentialité, ce traité encourage le partage de preuves électroniques critiques au sein des pays étrangers ainsi les forces de l'ordre peuvent enquêter plus efficacement et combattre ces crimes[réf. nécessaire]. »

Bien qu'un cadre juridique commun éliminerait les obstacles juridictionnels pour faciliter le travail des forces de l'ordre vu l'aspect sans frontières des crimes informatiques, une réalisation complète d'un cadre commun peut ne pas être possible. La transposition de ce que prévoit la Convention au sein des droits de chaque pays est difficile, spécialement si cela requiert l'incorporation d'infractions en contradiction avec les principes constitutionnels. Pour le moment, les États-Unis ne sont pas capables de criminaliser toutes les infractions relatives à pornographie infantile virtuelle détaillées dans la Convention, à cause du Premier Amendement relatif aux principes de la liberté d'expression. Sous l'article 9(2)(c) de la Convention, l'infraction relative à la pornographie infantile inclut des « images réalistes représentant un mineur engagé dans un comportement sexuel explicite. » Selon la Convention, les États-Unis auraient dû adopter l'interdiction à propos de la pornographie infantile virtuelle. Cependant, la Cour Suprême des États-Unis, dans l'arrêt Ashcroft v. Free Speech Coalition, a frappé cette interdiction d'inconstitutionnalité. En réponse à ce rejet, le Congrès a promulgué le Protect Act pour modifier la disposition du texte[réf. souhaitée].

Remove ads

Adhésion d'états non membres du Conseil de L'Europe

La Convention sur la cybercriminalité a été signée par le Canada, le Japon et l'Afrique du Sud le 23 novembre 2001, à Budapest. En juillet 2016 s'ajoutent au nombre des signataires l'Australie, la République dominicaine, Israël, l'Île Maurice, le Sri Lanka et les États-Unis. En juin 2025, 35 états non membres avaient ratifié la convention.

Bien que l'Égypte n'ait pas signé la Convention, le président égyptien du gouvernement d'al-Sisi a, en 2018, mis en place deux lois majeures concernant les cybercrimes ciblant particulièrement les réseaux sociaux tels que Facebook et Twitter. Cette législation criminalise les fausses informations et le terrorisme en visant spécifiquement les comptes d'utilisateurs ayant plus de 5 000 abonnés à leurs publications. Cette législation a été critiquée par Amnesty International, ainsi les sites web peuvent faire appel auprès des tribunaux dans les 7 jours suivant leur mise sur liste noire[réf. nécessaire].

Le Brésil a ratifié l'adhésion au traité en 2022, après un vote favorable du Congrès en 2021, avec mise en œuvre en 2023[8].

Références

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads