Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Groupe de planètes mineures

population de planètes mineures qui partagent des orbites similaires De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Un groupe de planètes mineures, groupe d'astéroïdes, groupe orbital ou encore groupe dynamique, est un ensemble de planètes mineures partageant des propriétés orbitales voisines découlant de phénomènes purement dynamiques, notamment des phénomènes de résonance avec les planètes du Système solaire, à l'origine de zones de stabilité ou au contraire d'instabilité.

L'identification et la compréhension de ces groupes permettent de décrire et d'expliquer la manière dont sont réparties les planètes mineures au sein du Système solaire.

Cette notion de groupe est à distinguer de celle de famille. Il s'agit dans les deux cas d'ensembles de planètes mineures partageant des propriétés orbitales voisines mais les familles sont interprétées comme résultant de la fragmentation d'un objet antérieur à la suite d'une collision, ce qui n'est pas le cas des groupes. Ces familles sont notamment présentes au sein de la ceinture principale d'astéroïdes.

Remove ads

Paramètres et types de définitions

Résumé

Contexte

Paramètres intervenant dans les définitions des groupes

Dans ce qui suit, ua est la notation de l'unité astronomique, unité de longueur correspondant à la distance Soleil-Terre (environ 150 millions de km).

Les principaux paramètres intervenant dans la définition des groupes orbitaux sont :

- le demi-grand axe (noté a, distance en ua), représentatif de la distance moyenne au Soleil ;

- l'excentricité (notée e, coefficient de 0 à 1) et l'inclinaison (notée i, angle en degrés) représentatifs d'un caractère "classique" (excentricité et inclinaison faibles correspondant à une orbite plus ou moins circulaire et proche de l'écliptique, plan dans lequel gravite la Terre) ou "non classique" de l'orbite ;

- la distance au périhélie (notée q, distance en ua) et la distance à l'aphélie (notée Q, distance en ua) permettant de caractériser des croisements, proximités ou éloignements (impliquant une absence d'influence gravitationnelle) avec des orbites de planètes ;

- l'existence ou non d'une résonance orbitale avec une planète et le rapport associé (noté sous la forme d'une fraction du type 1:2 ou 3:2) ;

- les paramètres de Tisserand par rapport à Jupiter ou à Neptune (notés TJ et TN, paramètres sans dimension) permettant de caractériser l'influence gravitationnelle de ces planètes sur certains groupes de planètes mineures.

Définitions des groupes

Les définitions utilisées par les astronomes ou les bases de données sont de différentes natures.

- Certaines définitions (que l'on peut qualifier de "théoriques") reposent sur une ou plusieurs propriétés fondamentales du groupe considéré. C'est typiquement le cas pour des groupes définis par une résonance avec une planète (groupe de Hilda, différents groupes de troyens, plutinos, autres groupes en résonance avec Neptune...).

- D'autres définitions (que l'on peut qualifier de "caractérisations") reposent au contraire sur la simple description de la zone occupée par le groupe dans l'espace des phases défini par les variables a, e, i, q et Q (en pratique souvent ramené à deux variables a-i, a-e, a-q ou a-Q, ou même simplement à la seule variable a).

- Dans ce dernier cas, les valeurs limites peuvent correspondre aux frontières effectives d'un groupe d'objets se détachant nettement des autres objets (cas par exemple du groupe de Hungaria tel que caractérisé par le MPC : 1,8 < a < 2,0 ua, e < 0,25 et i > 12°), mais peuvent aussi parfois relever de conventions pratiques partagées par la communauté scientifique (cas par exemple des séparations entre centaures, objets épars et objets détachés).

Ces différents types ne sont pas exclusifs. De nombreuses définitions combinent ces différents aspects (critère théorique et limites conventionnelles par exemple). L'usage de certains paramètres complexes peut aussi générer des situations intermédiaires. Par exemple la définition des damocloïdes par le paramètre de Tisserand relève à la fois d'une caractérisation (TJ < 2) et d'une propriété fondamentale (du fait des liens profonds entre paramètre de Tisserand et dynamique du système à 3 corps considéré).

La plupart des groupes possède plusieurs définitions. Cette diversité ne découle pas de désaccords importants. Il s'agit le plus souvent de petites variations sur le choix de valeurs limites. Ces variations sont parfois liées à l'ancienneté des sources utilisées. On peut toutefois noter que certains groupes sont plus particulièrement marqués par l'absence de définition bien partagée (cas par exemple des centaures et des damocloïdes). Il est également fréquent qu'un même groupe possède une définition théorique (utile par exemple pour la compréhension du groupe : origine, stabilité, évolution...) et une définition par caractérisation (plus facile à utiliser et suffisante pour la plupart des besoins). Les bases de données du MPC[1] et du JPL[2] utilisent actuellement () ce type de définitions par caractérisation.

Remove ads

Conventions

Terminologie

Les planètes mineures de la ceinture principale ainsi que celles gravitant à proximité de la Terre ou comme troyens de Jupiter restent le plus souvent appelées classiquement astéroïdes. Un usage de plus en plus fréquent préfère par contre désigner les objets transneptuniens ainsi que les centaures ou les damocloïdes à travers le terme neutre d'objet. Cet usage est repris dans cette page. Le terme planète mineure (ou parfois objet) est utilisé comme terme générique.

Dénombrement des objets des groupes

Les dénombrements concernent les planètes mineures référencées (numérotées ou non). Il s'agit d'ordres de grandeur volontairement arrondis à 2 chiffres significatifs.

Les références indiquées MPC, JPL ou List renvoient respectivement à des consultations :

- de la base de données "MPC Database"[1] accessible sur le site du Centre des planètes mineures ;

- de la base de données "JPL Small-Body Database"[2] accessible sur le site du Jet Propulsion Laboratory ;

- des listes diffusées sur la page "Lists and Plots: Minor Planets"[3] du site du Centre des planètes mineures.

Remove ads

Synthèse des principaux groupes orbitaux

Résumé

Contexte

Au [List 3], le Centre des planètes mineures recensait de manière officielle 794 832 planètes mineures, dont 541 128 numérotées et 21 922 nommées.

Remove ads

Zone interne du Système solaire

Résumé

Contexte

Cette zone est principalement occupée par les astéroïdes géocroiseurs dont l'orbite croise ou se rapproche de celle de la Terre.

Liste des groupes

Diagrammes orbitaux

- Vulcanoïdes : zone de gravitation (en vert) des hypothétiques vulcanoïdes.

- Géocroiseurs : ellipses orbitales, relativement à celle de la Terre, des 4 astéroïdes ayant donné leurs noms aux groupes, (163693) Atira (intérieur proche), (2062) Aton (croiseur intérieur), (1862) Apollon (croiseur extérieur) et (1221) Amor (extérieur proche).

Remove ads

Zone de la ceinture principale d'astéroïdes

Résumé

Contexte

Cette zone concentre à elle seule environ 95 % des planètes mineures à ce jour[Quand ?] identifiées.

La ceinture principale d'astéroïdes, située entre Mars et Jupiter, est le principal groupe de planètes mineures du Système solaire, tant en nombre qu'en niveau de concentration. L'influence gravitationnelle de Jupiter, via des effets de résonance orbitale, a vidé certaines zones appelées lacunes de Kirkwood. Ces lacunes sont à l'origine des nombreux sous-groupes au sein de la ceinture ou à sa périphérie.

Les astéroïdes troyens de Jupiter forment un autre groupe très important. Ces astéroïdes se concentrent dans deux zones de forme allongée situées autour des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-Jupiter. Ces deux zones sont parmi les plus denses en planètes mineures après la ceinture principale.

On distingue au sein de la ceinture principale (et dans une moindre mesure parmi les troyens de Jupiter) plusieurs familles interprétées comme résultant de la fragmentation d'un corps en un certain nombre de corps plus petits, suite par exemple à une collision. Ces familles ne constituent pas à proprement parler des groupes et ne sont pas traitées ici.

Liste des groupes

Diagrammes orbitaux

- Des géocroiseurs aux troyens de Jupiter : visualisation des densités respectives de la ceinture principale (disque dense), des géocroiseurs (au centre), des troyens de Jupiter (de part et d'autre de Jupiter).

- Des géocroiseurs aux troyens de Jupiter : du centre à la périphérie, géocroiseurs (en vert et rouge), ceinture principale (en blanc), groupe de Hilda (en brun), troyens de Jupiter (en vert).

- Ceinture principale et périphérie : par ordre croissant de demi-grand axe, groupe de Hungaria (en bleu, a~1,9), famille de Phocée (en bleu, a~2,3-2,5), ceinture principale (en rouge), groupe de Cybèle (en bleu, a~3,3-3,7), groupe de Hilda (en bleu, a~3,9), troyens de Jupiter (en noir, a~5,2).

- Ceinture principale : visualisation des lacunes de Kirkwood et des zones en découlant (zone I en bleu, zone II en orange, zone III en vert) ; la zone après la lacune 2:1 (a~3,3-3,7) correspond au groupe de Cybèle.

Remove ads

Zone des centaures et objets transneptuniens

Résumé

Contexte

Cette zone est structurée autour de deux groupes : une deuxième ceinture située peu après Neptune, dite ceinture de Kuiper, et un nuage hypothétique de petits corps glacés situé aux confins du Système solaire, dit nuage de Oort. Ces deux groupes sont reliés par le disque des objets épars ou détachés.

Ces deux groupes sont envisagés comme deux réservoirs de corps glacés à l'origine des comètes à courte période (ceinture de Kuiper) ou à longue période (nuage de Oort).

Les planètes mineures gravitant entre Jupiter et Neptune sont peu nombreuses et interprétées comme des objets ayant été éjectés de la ceinture de Kuiper. Une partie d'entre elles forme le groupe des centaures (excentricité et inclinaison faibles à moyennes), les autres étant plutôt classées comme damocloïdes (excentricité et/ou inclinaison élevées).

À noter que les dénombrement indiqués représentent les planètes mineures identifiées. La ceinture de Kuiper est environ 30 fois plus éloignée de la Terre que la ceinture principale, ce qui limite la capacité à détecter les petits objets. La population totale de la ceinture de Kuiper est supposée supérieure à celle de la ceinture principale. De même, le nuage de Oort est supposé contenir plusieurs milliards de petits corps glacés.

À noter également que, en dehors de la ceinture de Kuiper proprement dite (plutinos et cubewanos notamment), la classification des objets au-delà de Jupiter reste largement en construction. En particulier, les usages liés aux groupes tels que centaures, damocloïdes, objets épars ou objets détachés sont très variables d'une source à l'autre. On peut par exemple noter que la base de données du Centre des planètes mineures affiche à ce jour[Quand ?] une classe unique "objets distants (classification en cours)" ().

Liste des groupes

Diagrammes orbitaux

- Centaures (et damocloïdes) : la position horizontale de l'objet indique son demi-grand axe, sa position verticale son inclinaison, le trait associé son périhélie et son aphélie (et donc indirectement son excentricité) ; les objets pénétrant à l'intérieur de l'orbite de Jupiter ou fortement inclinés sont parfois étudiés en tant damocloïdes.

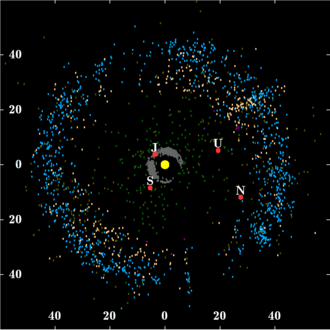

- Des troyens de Jupiter à la ceinture de Kuiper : du centre à la périphérie, troyens de Jupiter (en gris), centaures (en vert), ceinture de Kuiper (en bleu), objets épars (en rose) ; une dizaine de troyens de Neptune sont également représentés en violet.

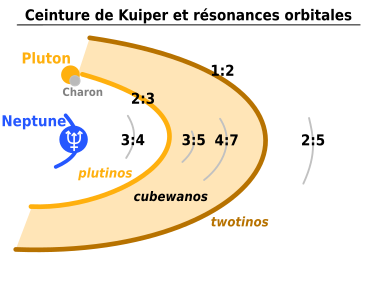

- Ceinture de Kuiper : schéma de la ceinture de Kuiper et des zones de résonance avec Neptune.

- Ceinture de Kuiper et objets épars : orbites typiques des cubewanos (en bleu), des twotinos et autres résonances (en vert), des objets épars (en noir).

- Des centaures aux objets épars / Objets en résonances : par ordre croissant de demi-grand axe, centaures (en jaune), troyens de Neptune (en rouge, a~30), plutinos (en rouge, a~39,5), cubewanos (en bleu), twotinos (en rouge, a~48), autres résonances avec Neptune (en rouge, voir indications 4:5, 3:4, 3:5, 4:7, 3:7, 2:5, 1:3), objets épars (en gris).

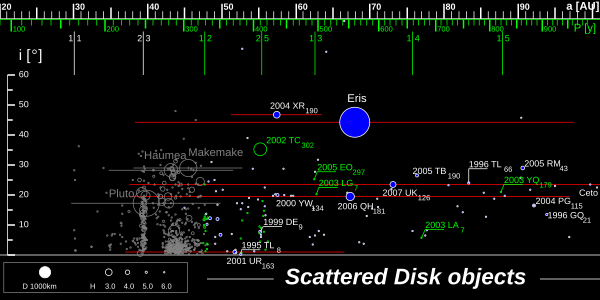

- Disque des objets épars : la position horizontale de l'objet indique son demi-grand axe, sa position verticale son inclinaison, le trait associé son périhélie et son aphélie (et donc indirectement son excentricité) ; les objets en gris et en vert correspondent à la ceinture de Kuiper et aux objets en résonances avec Neptune ; les objets épars sont en bleu ou blanc.

- Objets épars, objets détachés et sednoïdes : par ordre croissant de demi-grand axe, plutinos (en rouge), cubewanos (en bleu), autres résonances avec Neptune (en rouge), objets épars (en gris), objets transneptuniens extrêmes (en violet, brun et jaune) dont sednoïdes (en jaune).

- Objets transneptuniens extrêmes : les objets extrêmes sont situés au-dessus de la ligne de niveau correspondant à un demi-grand axe limite choisi ici à 250 ua ; de gauche à droite (c'est-à-dire par ordre croissant de périhélie), objets épars extrêmes (en vert), objets détachés extrêmes (en jaune) et sednoïdes (en bleu).

- Sednoïdes : orbites typiques des sednoïdes (relativement à l'orbite de Neptune en bleu).

- Nuage de Oort : vue d'artiste du nuage de Oort illustrant sa forme sphérique et sa dimension relativement à la ceinture de Kuiper.

- De la ceinture principale au nuage de Oort : illustration des rapports de distances entre ceinture principale / ceinture de Kuiper / sednoïdes / nuage de Oort.

Remove ads

Classes liées aux planètes

Résumé

Contexte

Troyens d'une planète

Les zones situées à 60° en avance ou en retard sur l'orbite d'une planète (c'est-à-dire au niveau des points de Lagrange L4 et L5 du système Soleil-planète) permettent la stabilité d'un système à trois corps Soleil / planète / petit corps et sont donc parfois occupées par des objets appelés troyens de la planète. Outre Jupiter qui possède plusieurs milliers de troyens, quatre autres planètes sont identifiées, en , comme possédant au moins un troyen : la Terre (2), Mars (9), Uranus (1) et Neptune (23).

Les 5 groupes correspondant sont décrits dans les tableaux précédents.

Liens : troyens de Jupiter, troyens de la Terre, troyens de Mars, troyens d'Uranus, troyens de Neptune.

Coorbitaux d'une planète (hors troyens)

Outre les troyens, d'autres objets possèdent des orbites très proches de celle d'une planète avec laquelle ils sont en résonance 1:1. On parle alors d'objet en mouvement coorbital avec la planète, ou plus simplement de coorbital de la planète. La notion de coorbital inclut les troyens mais elle est souvent utilisée pour parler des "coorbitaux non troyens". Les deux situations les plus courantes sont celle des quasi-satellites et celle des orbites en fer à cheval. On distingue également les "troyens transitoires" (orbites du même type que les troyens mais plus instables) et différentes situations intermédiaires. La stabilité de ces orbites est très variable suivant les cas, allant de quelques dizaines d'années à plusieurs millions d'années. Il a été montré par simulation numérique que la plupart de ces objets tendent à alterner entre ces situations, par exemple entre quasi-satellite et orbite en fer à cheval. L'issue peut aussi être une sortie de la situation de coorbital.

Croiseurs d'une planète

Les objets dont l'orbite croise celle d'une planète sont dits croiseurs de cette planète. Toutes les planètes du Système solaire possèdent de plusieurs centaines à plusieurs milliers de croiseurs.

On peut également mentionner le terme hadéocroiseurs parfois utilisé pour désigner les objets croisant l'orbite de la planète naine Pluton.

Remove ads

Classes diverses

Résumé

Contexte

Ces ensembles sont basés sur des critères orbitaux mais ne sont pas à proprement parler des groupes orbitaux.

Liste

Diagrammes

- Astéroïdes potentiellement dangereux : orbites des astéroïdes potentiellement dangereux relativement aux orbites de Jupiter et des quatre planètes telluriques (dont celle de la Terre en noir).

- Plutoïdes : diagramme orbital de quelques-uns des plus gros objets transneptuniens ; Pluton, Hauméa (ici noté 2003 EL61), Makémaké (ici noté 2005 FY9) et Éris sont les 4 planètes naines transneptuniennes officielles.

- Objets interstellaires : orbite hyperbolique de 1I/'Oumuamua, premier objet interstellaire découvert, en 2017.

Remove ads

Notes et références

Articles connexes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads