Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Jugère

ancienne unité agraire romaine De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Le jugerum ou jugère est une ancienne unité de surface agraire romaine, promue pour la mesure uniformisée de la superficie des terres agricoles (champs, prairies, vergers, jardins...) dans le monde gréco-romain tardif à partir de la fin du IIIe siècle. Il y témoigne de l'art commun et ancien de l'arpentage antique et de la continuité des pratiques de contrôle foncier, largement développées par les autorités fiscales au début du second Empire romain.

Cette superficie normalisée à environ 25 ares est à l'origine du jour ou du journal de l'ancien monde paysan, voire de la jugère ou de la juchère, du juchert ou du jugum (joug mesuré).

Remove ads

Origine et évolution

Résumé

Contexte

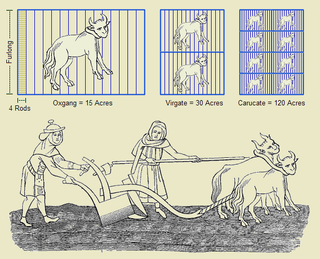

Le terme latin classique neutre, au singulier jūgěrum, i, au pluriel jūgěra, um, désigne selon Félix Gaffiot une surface rectangle de 240 pieds de long sur 120 pieds de large, soit environ 25 ares : il s'agit d'une ancienne mesure agraire de même valeur que l'arpent, terme d'origine gauloise[1]. Il n'a aucun rapport direct avec le joug des bovins, même si la mesure correspondait de façon légendaire à l'aire qui pouvait être labourée par un attelage d'une paire de bœufs (nécessairement attelés) en une seule journée ou matinée de travail. Le mot latin de genre féminin jūgěrātǐo, iōnis désigne la mesure d'un jugérum (sic) ou jour et surtout l'art de l'arpentage ou action de diviser par jugère, les biens fonciers.

L'évolution de terme latin a engendré respectivement jour en français et Joch en allemand. Le latin médiéval a laissé au français les mots "jugérum" ou "jugère". Ce dernier mot, ou ses dérivés, en ancien et moyen français peut être de genre masculin ou féminin[2].

L'évolution du mot adjectival dérivé en latin classique jūgěrālis, e, "(d'une superficie) d'un jour" a probablement laissé le mot journal. Cette unité était variable selon les diverses provinces et contrées locales de l'ancienne Francia. En France, la moyenne de la superficie invoquée atteste une hausse sensible par rapport à la référence romaine antique, soit 33 ares.

Dans l'Est de la France, le jour de la montagne lorraine a été normalisé à 20 ares, lors de l'adoption du système métrique au cours du XIXe siècle. Autrefois, les variantes et adaptations de la jugère étaient d'une extrême variété dans le temps et l'espace, sans mentionner les autres mesures de surface agraires[3].

Remove ads

Définition du jugère antique à l'époque romaine

Résumé

Contexte

Elle correspond grosso modo au « jour », au « journal » ou à la « journée », vieille mesure d'arpentage et de labeur paysan tout en étant synonyme du « journal de bœufs ».

Le jugère romain apparaît à l'époque de la république romaine. Il correspond selon Columelle à deux "actus quadratus", soit deux fois la superficie d'un carré de 120 pieds, ou encore deux arpents soit deux fois 144 perches carrées, 28 800 pieds carrés, un demi acre dans le cadre de l'heredium[4]. Il représente donc environ 25,20 ares, c'est-à-dire approximativement un quart d'hectare[5].

Le jugère romain est créé lors de la crise agraire, dite « des Gracques », dans la République romaine du IIe siècle av. J.-C. En 133 avant Jésus-Christ, Tibérius Sempronius Gracchus voulait en effet limiter la surface des grandes propriétés à 500 jugères maximum (125 hectares) pour assurer une plus grande répartition de l'ager publicus à tous les citoyens, et pouvoir ainsi recruter plus largement dans l'armée romaine puisqu'il fallait posséder des terres pour être enrôlé.

Remove ads

Bas-Empire romain et temps mérovingiens

Le mot juga peut être le pluriel de jugum, terme neutre désignant l'unité d'arpentage et de superficie.

Mais la juga représente aussi l'ensemble des terres arables cadastrées, sur lequel se fonde l'impôt foncier au second Empire romain, à l'initiative de Dioclétien. Ainsi en latin médiéval la jugatio ou le jugum représente l'assiette fiscale durant l'Antiquité tardive mesurée en 'juga' sur les biens fonciers ou les terres mises en valeur, déclarées et/ou contrôlées. Par extension, ces mots de percepteurs d'impôts désignent la redevance sur les jours cultivés.

Ce système associé à la gestion administrative et fiscale perdure dans les cités mérovingiennes, avant d'être adapté par l'administration religieuse et temporelle chrétienne de la paysannerie.

Variété du legs du latin médiéval

Le latin médiéval, ancienne langue de l'écrit administratif, possède, un grand nombre de mots provenant de l'évolution du mot latin jugerum, ou de ses interprétations[6].

Voici quelques formes attestées par cette vaste littérature administrative :

- jugum. Pour justifier cette appellation synonyme, les auteurs affirment que le "jugum terrae" ou joug de terre est un quantum de terre arable que des bœufs attelés peuvent labourer ou cultiver en un jour (durée de labeur).

- jugia

- jugium (jugii au pluriel)

- jucata, souvent synonyme de jornata (jour ou journée au sens d'unité de superficie).

- juctus ou juctos, selon divers "polyptyques" médiévaux[7].

- junctus selon la charte noire de l'abbaye Saint-Martin-de-Tours[8]

- junctum ou junctos

- juhert, par exemple dans les Acta Murensis monasterii[9]. Il a engendré le ou la juchert, la juchère, le jouchart, et probablement le "jour (de terre, de prairie, de champ, de pré...)" et son dérivé "la journée".

- juchus ou juchos.

- jochus, par exemple dans l'Alemannicas Goldasti, qui a pu laisser le mot allemand Joch et peut-être quelques mots de patois roman de l'Est de la France, assimilé à "jour".

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads