Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Le Clavier bien tempéré

œuvre de Jean-Sébastien Bach De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Das Wohltemperierte Clavier

Le Clavier bien tempéré — en allemand : Das Wohltemperierte Clavier (original) ou Das Wohltemperierte Klavier (moderne) — BWV 846-893, désigne deux cycles de 24 préludes et fugues chacun, composés par Jean-Sébastien Bach. Ces deux recueils sont l'une des œuvres les plus importantes dans l'histoire de la musique classique.

Chacun des deux livres propose un prélude et une fugue dans les 12 tons et modes majeur et mineur, soit 24 préludes et fugues, dont l'objectif est à la fois musical, théorique et didactique. Chaque livre débute par la tonalité de do majeur, se poursuit par celle de do mineur, suivie de do![]() majeur, etc., jusqu'à avoir parcouru toute la gamme chromatique. Dans le cas de tonalités enharmoniques (exemples : do dièse et ré bémol ou, à plus forte raison mi dièse et fa), et sauf exception, seule l'une d'entre elles est retenue.

majeur, etc., jusqu'à avoir parcouru toute la gamme chromatique. Dans le cas de tonalités enharmoniques (exemples : do dièse et ré bémol ou, à plus forte raison mi dièse et fa), et sauf exception, seule l'une d'entre elles est retenue.

Le premier livre (BWV 846-869), dont le manuscrit est achevé en 1722, porte le titre suivant (traduit de l'allemand) :

« Clavier bien tempéré, ou préludes et fugues dans tous les tons et demi-tons, tous deux avec la tierce majeure ou ut, ré, mi et avec la tierce mineure ou ré, mi, fa. Pour la pratique et le profit des jeunes musiciens désireux de s'instruire et pour la jouissance de ceux qui sont déjà rompus à cet art. »

Le second livre (BWV 870-893) dont le manuscrit autographe a été copié entre 1738 et 1743[1], suit le même schéma.

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

Le premier livre a été compilé en 1722 lorsque Bach travaillait à Köthen ; le second a suivi 22 ans plus tard quand il était à Leipzig. Les deux ouvrages ont beaucoup circulé sous forme manuscrite et ne furent imprimés qu'en 1801. Dans les années 1770, Le Clavier bien tempéré commence à influencer la musique : Haydn et Mozart l'ont étudié de près[2].

Tempérament

Le titre de Bach suggère qu'il a utilisé un tempérament qui sonnait bien dans tous les tons. Il est parfois supposé que Bach pensait au tempérament égal qui s'est généralisé après sa mort, mais il est maintenant admis qu'il jouait avec un tempérament inégal : soit un tempérament adapté à chaque morceau, soit le même utilisé pour toute l'œuvre[3].

Même si le principe du tempérament égal a été décrit dès l'Antiquité, sa réalisation concrète a posé des problèmes au moins jusqu'au XVIIIe siècle. En outre, plusieurs théoriciens se prononcent explicitement contre ce tempérament. Des élèves de Bach ainsi que son fils Carl Philipp Emanuel Bach indiquent tous des tempéraments inégaux proches du tempérament égal.

- Johann Philipp Kirnberger, l'un des élèves de Bach, réputé avoir transmis l'enseignement de son maître de façon fidèle, considérait le tempérament égal comme une monstruosité musicale.

- Bach était d'une génération qui admettait et utilisait largement les caractères propres à chaque tonalité : il apportait dans leur choix le plus grand soin. Quel intérêt à composer, dans le tempérament égal, en do

majeur, avec ses sept altérations à la clef, si le même morceau sonne de manière identique en do majeur ? Il est vrai qu'un souci purement didactique pouvait aussi guider ce choix.

majeur, avec ses sept altérations à la clef, si le même morceau sonne de manière identique en do majeur ? Il est vrai qu'un souci purement didactique pouvait aussi guider ce choix. - Les « bons tempéraments » en usage du temps de Bach permettaient toutes les modulations, au même titre que le tempérament égal ; il va de soi, cependant, que dans les tonalités très diésées ou très bémolisées, les modulations se font généralement dans le sens qui diminue le nombre des altérations.

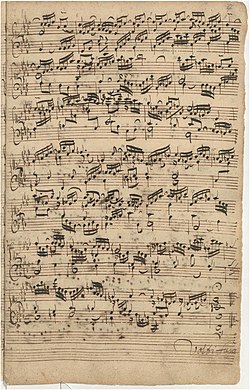

- Bradley Lehman a émis l'hypothèse que la structure du tempérament préconisé par Bach figure de façon codée dans le frontispice de l'œuvre (voir la ligne de « bouclettes » tout en haut de l'image ci-dessous). Il s'agit d'un tempérament assez doux qui permet effectivement l'usage de toutes les tonalités, mais en gardant des couleurs différentes pour chacune, les tonalités à bémols étant plus douces que les tonalités à dièses[4]. Une variante de la solution de Lehman, donnant une répartition plus régulière des tierces, a été donnée par Daniel Jencka[5].

- Enfin, toujours à la suite du travail de Bradley Lehman, Émile Jobin (facteur d'instruments à clavier et professeur d'accordage au CESMD de Paris) a élaboré un autre tempérament, plus inégal, en partant de ce même frontispice. On trouvera un descriptif détaillé de son travail sur le site clavecin en France[6] ainsi qu'une réfutation de sa théorie sur cet autre site[7]

- Mais le fait demeure que Bach n'a pas indiqué clairement le tempérament auquel il destinait l'œuvre : c'est sans doute que cette question, pour lui, n'était pas cruciale et qu'il a laissé aux interprètes le soin d'en décider.

Remove ads

Structure

Détail des pièces avec les incipits, tonalités et aperçu audio sur Composition détaillée du Clavier bien tempéré.

Pour quel instrument cette œuvre a-t-elle été composée ?

Résumé

Contexte

Le mot allemand Klavier [qui s'orthographiait également Clavier à l'époque] signifie aujourd'hui piano. Bach n'a cependant pas composé ce double recueil en pensant à cet instrument. Le clavecin et le clavicorde étaient en effet parvenus à leur maturité, au contraire de l'invention de Bartolomeo Cristofori, le piano-forte, qui était encore très perfectible (les premiers exemplaires apparaissent en Italie dans les années 1710). À l'époque baroque, le terme « clavier » désignait tout instrument à clavier. La page de titre de la Clavier-Übung de Johann Kuhnau publié en 1689, est révélatrice à cet égard : un dessin représente un clavecin, un clavicorde et un orgue de chambre.

Dans l’état actuel des recherches musicologiques, il semble que la meilleure réponse à la question de l'instrument pour lequel fut composé Le Clavier bien tempéré, soit celle donnée par Ralph Kirkpatrick (élève de Wanda Landowska…) : « Je crois qu’il est impossible d’affirmer de façon irréfutable que telle partie du Clavier bien tempéré appartienne exclusivement à tel instrument à clavier, que ce soit le clavecin, le clavicorde ou l’orgue. Les données historiques et stylistiques se prêtent à diverses argumentations, dont aucune n’est définitive »[8].

Même s’il est probable que Bach ait conçu Le Clavier bien tempéré en pensant au clavecin, l’aspect universel et le caractère cérébral de la musique du Cantor permettent l’interprétation du Clavier bien tempéré au clavicorde, sinon à l’orgue. Qu'il n'ait pas précisé l'instrumentation, alors qu'il eût été facile de le faire, indique que cette question n'était pas plus cruciale pour lui que celle du tempérament.

Une œuvre majeure

Résumé

Contexte

La période au cours de laquelle Bach composa et rassembla les éléments de cette somme musicale exceptionnelle fut aussi celle où se déploya l'inventivité des théoriciens à la recherche d'un tempérament idéal. Le tempérament égal était loin de faire l'unanimité et nombreux étaient ceux qui pensaient trouver la voie de la modulation sans limites et sans contraintes dans l'un ou l'autre des tempéraments inégaux qui le permettaient. Dans ce contexte, plusieurs compositeurs s'étaient déjà essayés à prouver que toutes les tonalités sont utilisables. Il faut citer :

- Fischer qui édita en 1702, puis en 1710, 1713 et 1715 son Ariadne Musica, cycle de 20 préludes et fugues dans vingt tons différents, devant servir de fil conducteur au musicien dans le labyrinthe des tonalités éloignées – il évita cependant les tonalités de sol

majeur et toutes celles qui utilisent 5 bémols ou 6 dièses – sans doute en raison de l'accord des orgues qui ne permet aucun ajustement rapide et temporaire ;

majeur et toutes celles qui utilisent 5 bémols ou 6 dièses – sans doute en raison de l'accord des orgues qui ne permet aucun ajustement rapide et temporaire ; - Heinichen qui publia en 1711 un Labyrinthus musicus, également dans vingt tons, dont l'objet était évidemment semblable ;

- Mattheson qui donna en 1719, dans son Exemplarische Organistenprobe, des exemples de basse continue dans chacune des 24 tonalités.

Bach a probablement été inspiré au moins par Fischer : nous savons par son fils Carl Philipp Emanuel que celui-ci était l'un des compositeurs préférés de son père, avec Froberger, Kerll, Pachelbel et quelques autres. Par ailleurs, il utilise dans une de ses fugues un thème provenant de l’Ariadne Musica.

Cependant l'œuvre de Bach dépasse de loin celle de tous ses contemporains et vaut depuis toujours — avec L'Offrande musicale et L'Art de la fugue — à son auteur la réputation d'être le plus grand contrapuntiste de tous les temps. Il s'agit en effet d'une œuvre unique à tous égards : dans cet ensemble monumental, aucun prélude, aucune fugue ne ressemble à aucun autre. Les fugues comportent en général trois ou quatre voix, beaucoup plus rarement deux ou cinq, et déploient un éventail complet des procédés contrapuntiques ; les préludes sont d'une variété mélodique, rythmique ou de construction peut-être encore plus grande. Chacune de ces pièces démontre la maîtrise d'un contrepoint savant qui pourtant ne prend jamais le pas sur l'esthétique, et un sens du développement de l'idée musicale sans céder à la répétition ou la facilité.

L'exemple se place tellement haut qu'après Bach, la forme du Prélude et Fugue tombe en relative désuétude. De fait, même quand Bach est tombé dans l'oubli après sa mort, le Clavier bien tempéré est resté admiré et pratiqué par les plus grands musiciens : Mozart, Beethoven, Schumann, Chopin, etc. Bach lui accordait une grande importance, car il l'a copié lui-même plusieurs fois.

Remove ads

Discographie sélective

Clavecin

- Christiane Jaccottet : Mediaphon Intercord

- Wanda Landowska : RCA Victor

- Zuzana Růžičková : Panton

- Kenneth Gilbert : Archiv

- Keith Jarrett : livre II, ECM New Series

- Pierre Hantaï : livre I, CD Mirare MIR 9930

- Gustav Leonhardt : Deutsche Harmonia Mundi (1969-1972)

- Glen Wilson : Teldec

- Scott Ross : Pelléas

- Ton Koopman : Erato

- Colin Tilney : livre II, Hyperion

- Bob van Asperen : Virgin Classics

- Anneke Uittenbosch: livre II, Globus

- Blandine Verlet : Astrée

- Christine Schornsheim : Capriccio

- Sébastien Guillot : livre II, Saphir Productions (Premier enregistrement mondial du manuscrit autographe original; source: London, British Library, Add. Ms. 35021) ; Livre I (Premier enregistrement mondial de la version primitive), Cordes & Âmes

- Christophe Rousset : livre II, Aparté

- Céline Frisch : livre I, Alpha

- Trevor Pinnock : livre I, Deutsche Grammophon (2020)

Clavicorde

- Ralph Kirkpatrick : Archiv

- Colin Tilney : livre I, Hyperion

Orgue

Piano

- Dominique Merlet : Le Palais des Dégustateurs

- Andrei Vieru : livre I, Alpha[9]

- Vladimir Ashkenazy : Decca

- Glenn Gould : Sony (1971-1976)

- Sviatoslav Richter : Alto[10] (1970-1973)

- Mieczysław Horszowski : Vanguard

- Maurizio Pollini : livre I, DG

- András Schiff : Decca & ECM New Series

- Friedrich Gulda : Philips[11]

- Angela Hewitt : Hyperion

- Keith Jarrett : livre I, ECM New Series

- Tatiana Nikolaïeva : JVC

- Arthur Loesser : Doremi

- Samouïl Feinberg : Russian Disc[12]

- Rosalyn Tureck : DG

- Edwin Fischer : EMI References

- Walter Gieseking : DG & Newton

- Jörg Demus : Westminster Records

- Evgueni Koroliov : Tacet

- Daniel-Ben Pienaar : Avie

- Zhu Xiao-Mei : Mirare

- Till Fellner : livre I, ECM Records

- Bernard Roberts : Nimbus Records

- Eunice Norton : Golden Triangle Records

- Ivo Janssen : Void

- Jenő Jandó : Naxos

- Daniel Barenboim : Warner

- Michaël Levinas : Accord

- Pierre-Laurent Aimard : livre I, DG

- Kimiko Ishizaka : livre I, Navona Records

- Wilhelm Kempff : 1975 (I selection), 1980 (I + II selection), DG (Universal)

Trio jazz

- Jacques Loussier Play Bach : Decca SSL 40.500

Divers

- Daniel Chorzempa l'a enregistré avec les divers instruments claviers (piano, orgue, clavicorde, clavecin) pour Philips.

- Premier enregistrement mondial avec l'instrument accordé au tempérament Werckmeister III : Pascal Vigneron, orgue; Dimitri Vassilakis, piano ; Christine Auger, clavecin, préfacé par Gilles Cantagrel et Michel Chapuis.

Remove ads

Extraits audio

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads