Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Louis Martin (médecin)

médecin et bactériologiste français De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

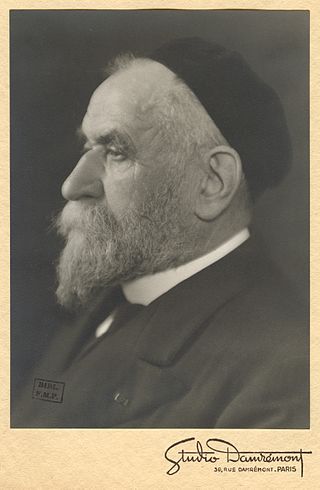

Louis Martin (né le au Puy-en-Velay, Haute-Loire, et mort le à Paris) est un médecin biologiste et directeur d'hôpital français connu pour ses recherches sur la diphtérie, la sérothérapie et la prophylaxie.

Remove ads

Biographie

Né le 20 septembre 1864 au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, Louis Martin est le fils d'Ursule Vigouroux (1842-1908), elle-même née au Puy, et d'Antoine Martin (1837-1915), architecte de la ville du Puy-en-Velay de 1864 à 1891[1].

Il est le frère de Louis Germain-Martin, ministre des finances, de Régis Martin-Binachon, industriel à Pont-Salomon, en Haute-Loire, et sénateur, ainsi que de Florentin Martin (1867-1922), architecte[2].

Remove ads

Formation

Louis Martin est scolarisé comme pensionnaire chez les Jésuites au Puy et poursuit ses études à Saint-Étienne où il obtient son baccalauréat[3].

Il entre à l'École de médecine de Paris en 1883 et prépare en 1890 le concours d'accès à l'Internat. Au pavillon de la diphtérie de l'hôpital des Enfants malades, il suit les techniques bactériologiques enseignées par Émile Roux pour différencier les vraies angines diphtériques des fausses[3].

En 1892, il devient interne des Hôpitaux de Paris. Il suit le cours de microbiologie à l'Institut Pasteur. Son mémoire Examen clinique de deux cents enfants entrés au pavillon de la diphtérie est publié dans les Annales de l'Institut Pasteur[3]. En 1892-1893, il est préparateur à l’Institut Pasteur dans lequel il devient chef de laboratoire en 1893[4].

En 1894, il est un des premiers bénéficiaires des bourses accordées grâce aux dons de Madame Lebaudy[5].

Remove ads

Carrière

Résumé

Contexte

Il pratique avec Émile Roux les premières injections de sérum antidiphtérique. La communication en 1894 au Congrès de Budapest par Émile Roux, Louis Martin et Chaillou, démontre que le pronostic de la diphtérie est complètement modifié par l'emploi du sérum, faisant entrer dans la pratique la sérothérapie antidiphtérique[6].

C'est Louis Martin qui est chargé du service de sérothérapie antidiphtérique créé à l'Institut Pasteur. Il en est le chef adjoint de 1894 à 1909 et le directeur de 1910 à 1941. Il résout les problèmes techniques liés à la préparation régulière de centaines de milliers de doses de sérums thérapeutiques. De 1914 à 1918, le service de sérothérapie qu'il dirige peut ainsi délivrer à la France et aux Alliés la totalité des doses exigées par les services de santé militaires et civils[6].

En 1897, il soutient sa thèse de doctorat en médecine : Production de la toxine diphtérique[4].

Louis Martin est à l'origine de l'hôpital Pasteur créé en 1900 grâce, également, à un financement de madame Lebaudy[5]. Malgré la sérothérapie, les diphtériques succombent en effet souvent de complications pulmonaires ou sont atteints par d'autres maladies comme la rougeole ou la scarlatine. L’isolement des malades est la seule réponse efficace. En 1893, Amicie Lebaudy rencontre Louis Pasteur et lui propose de financer la construction et l'entretien d’un hôpital consacré au traitement des maladies microbiennes, particulièrement la diphtérie. Les travaux de construction sont réalisés entre 1900 et 1905[7].

L'architecte est Florentin Martin, frère de Louis Martin[8]. Un premier pavillon est inauguré en 1900, un second est construit trois ans plus tard. Les pavillons sont sur deux niveaux, un rez-de-chaussée et un étage, et comportent un service d’isolement de douze boxes avec lit ainsi qu'un service de convalescents de trois chambres de quatre lits chacune. Les sœurs de la congrégation religieuse de Saint-Joseph de Cluny sont chargées des soins infirmiers[9].

Louis Martin est médecin résident de 1900 à 1909, puis directeur de l'hôpital à partir de 1918. Il y établit la valeur du principe de l'isolement individuel pour les maladies épidémiques, y applique les premières sérothérapies antidiphtériques, montre la valeur thérapeutique de l'atoxyl et de l'émétique dans la maladie du sommeil et utilise, pour injecter ces médicaments, la voie intraveineuse essentielle dans le traitement des syphilitiques par l'arsénobenzol[6].

En 1903, dans le but d'améliorer la formation du personnel de l'hôpital Pasteur, il se rend à Londres pour étudier les méthodes d'enseignement des nurses anglaises, considérées à l'époque comme les meilleures infirmières du monde. Il crée aussi un cours d'infirmières destiné aux sœurs de Saint-Joseph-de-Cluny[3].

Il est sous-directeur de l'Institut Pasteur de 1919 à 1933 et directeur de 1934 à 1939, année où il part en retraite. Gaston Ramon lui succède[3].

Spécialiste de la diphtérie, qu'il n'a jamais cessé d'étudier, notamment avec ses collaborateurs Loiseau, Darré, Dujarric de la Rivière, Dumas, Laffaille et les frères Gidon, il est sollicité à maintes reprises au cours de sa carrière par les pouvoirs publics pour arrêter la propagation d'épidémies diphtériques[6].

Ses travaux sur la spirochétose ictérigène, initiés en 1916 avec A. Pettit et L. Vaudremer, ont amélioré notre connaissance de cette question[10]. D'autres de ses recherches ont porté sur la maladie du sommeil, la syphilis et la tuberculose[6].

Il est auteur d'un Traité d'hygiène hospitalière[11].

Président du Conseil supérieur d’hygiène, il est membre de la Société de biologie et fondateur de la Société de pathologie exotique.

Il meurt le 13 juin 1946 à Paris.

Remove ads

Distinctions

Il est élu à l'Académie de médecine en 1919.

En 1937, il est élu membre de l'Académie des sciences où il succède à Charcot[3].

Postérité

Mis en service le , le pavillon Louis-Martin, ou PLM, est un pavillon d’isolement et de rechange de l’hôpital général de Rouen construit en collaboration avec Louis Martin et baptisé de son nom.

Ce bâtiment en forme de « U » rappelle la disposition des hôpitaux conçus au XVIIe siècle pour soigner les personnes atteintes de la peste. Avec une capacité de cent lits répartis sur deux étages, cet établissement est réservé à l’accueil des malades atteints d’affections épidémiques et transmissibles. Séparées du couloir central par des cloisons vitrées, les chambres, individuelles pour la plupart, sont conçues pour être nettoyées et désinfectées facilement. Des balcons extérieurs permettent de voir les malades par les fenêtres sans risque de contamination. Ce service de maladies infectieuses a accueilli de nombreuses victimes de la poliomyélite à partir de 1945. Il a été démoli en 1975[12].

Remove ads

Articles connexes

Notes et références

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads