Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Nome (Égypte antique)

division administrative de l'Égypte ancienne De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Les nomes, du grec νομός / nomós, « nome, division administrative » (en égyptien ancien : sepat[note 1],[1]), au nombre de trente-huit pendant l'Ancien Empire et le Moyen Empire et quarante-deux à l’époque ptolémaïque, sont les circonscriptions administratives de l’Ancienne Égypte.

Le nombre de nomes

Résumé

Contexte

Le nombre de vingt-deux nomes pour la Haute-Égypte est resté remarquablement stable tout au long de l'histoire de l'Égypte antique, au moins de la Ve dynastie[note 2] (voir la « Chambre du monde », ou Weltkammer, du temple solaire de Niouserrê aujourd'hui exposée à Berlin ; voir également le soubassement de la Chapelle Blanche de Sésostris Ier retrouvée et exposée à Karnak pour les nomes de la XIIe dynastie) aux Lagides (voir les listes de Dendérah et du mammisi d’Edfou). Malgré cette apparente stabilité, le territoire couvert par chaque nome a pu évoluer. Particulièrement, le Fayoum a été ajouté au nome inférieur du Laurier rose pendant l'époque ptolémaïque et la capitale changée pour Crocodilopolis.

À l'inverse, le nombre de nomes pour la Basse-Égypte a varié tout au long de l'histoire du pays, peut-être en raison de la topographie fluctuante du delta mais aussi de la ligne de côte. Parmi les modifications attestées, il y a les modifications suivantes[2] :

- le nome de Neith, attesté durant l'Ancien Empire, a été scindé en deux pour créer les nomes inférieur (ou Sud) et supérieur (ou Nord) de Neith, attestés à partir du Moyen Empire,

- le nome du Harpon, attesté pendant les premières dynasties et situé au nord-ouest du delta, a été renommé nome du Harpon à cordes-côté occidental après la création à l'Ancien Empire du nome du Harpon à cordes-côté oriental à l'est du delta à partir d'une partie du territoire que couvrait le nome de l'Orient pendant les premières dynasties,

- les nomes du Souverain fort et de l'Orient ont vu leurs limites être modifiées au cours du temps, avec entre autres la création temporaire du nom du Souverain fort de l'ouest à partir d'un terriroire du nome de l'Orient pendant la Ve dynastie, et les créations des nomes du Trône (attesté à partir de la fin de la Deuxième Période intermédiaire), de l'Enfant royal (attesté à partir de la XIXe dynastie), de l'Enfant royal postérieur renmommant ainsi le nome l'Enfant royal par l'Enfant royal antérieur (attesté à partir de la Troisième Période intermédiaire), et de Soped (attesté à partir de la XXVe dynastie)[2].

Ainsi, si la Basse-Égypte comptait seize nomes pendant les Ve et XIIe dynasties (voir Liste des nomes de Sésostris Ier), avec des changements entre-temps, le nombre augmenta jusqu'à en compter vingt à partir de la XXVe dynastie[2]. On peut résumer les changements des nomes de la Basse-Égypte dans le tableau suivant[3],[2].

Remove ads

L'organisation des nomes, de l'Ancien au Nouvel Empire

Résumé

Contexte

Chaque nome a sa métropole, centre administratif et judiciaire, un ou plusieurs sanctuaires, et son emblème totémique : faucon, crocodile, cobra, gazelle, sycomore, couteau, etc. Cette division de l'Égypte semble remonter à la période prédynastique, où les nomes étaient des territoires tribaux ou claniques autonomes, avant de devenir, sous les premières dynasties, des divisions territoriales administrées par un fonctionnaire.

En effet, les nomarques sont en principe des agents du roi. Ils perçoivent en son nom les impôts destinés au « Double Grenier » ; ils répriment au besoin les troubles de leur ressort et, en tant que ˁḏ-mr[note 4], ils veillent à l’entretien des canaux d’irrigation et des digues. À la fin de l’Ancien Empire toutefois, ces grands seigneurs arrivent à s’émanciper, d’abord dans les nomes méridionaux, les plus éloignés de la Résidence[note 5], et finissent par former d’authentiques dynasties locales agissant en pleine indépendance. Ainsi, Ânkhtyfy, nomarque de Nekhen et d’Edfou au temps d’un Néferkarê de la IXe dynastie héracléopolitaine, se dit « grand chef » (ḥry-tp ˁȝ[note 6]) de son fief. Il conclut alliance avec le nomarque d’Éléphantine et guerroie contre ses voisins de Thèbes et de Coptos : bref, en tant que « héros qui n’a pas son pareil »[note 7], il n’a apparemment de comptes à rendre à personne.

Au Moyen Empire, en revanche, l’autorité royale s’affirme prépondérante, grâce à la réorganisation administrative du pays en trois districts (wˁrt[note 8]) : celui du Nord, la Basse-Égypte, celui du Sud, la Moyenne-Égypte, et celui de « la Tête du Sud », la région en amont d’Akhmîm. Chaque wˁrt est gouverné par un « rapporteur » ou wḥmw[note 9], désignation qui exprime clairement sa subordination au pouvoir central. En même temps, le titre de « grand chef » tombe en désuétude tandis que, dans les villes, des fonctionnaires appointés, les « maires » ou ḥȝty-ˁ[note 10], prennent progressivement le relais des princes locaux. Par ailleurs, « la Tête du Sud » est placée sous l’autorité directe du vizir, lequel est représenté sur place par un délégué résidant à Thèbes. Par ces moyens, semble-t-il, la royauté réussit à faire pièce aux velléités d’indépendance des grandes familles seigneuriales.

L’administration provinciale du Nouvel Empire se caractérise par la même centralisation rigoureuse, avec comme corollaire la constitution de plusieurs échelons administratifs : le « directeur des champs »[note 11] du nome, qui supervise l’entretien du système d’irrigation et l’exploitation des ressources agricoles ; les « préposés de circonscription »[note 12], placés à la tête des districts ruraux ; et enfin, les héqa hout[note 13], chargés de l’administration des districts urbains. Ces fonctionnaires d’autorité ont à leur service un vaste personnel subalterne : scribes, conseillers, contrôleurs, appariteurs, contremaîtres, arpenteurs etc. Tout cet appareil administratif, strictement hiérarchisé, est subordonné au gouverneur de la province[note 14], lequel à son tour doit rendre compte de sa gestion aux « rapporteurs » du vizir, les wḥmw.

Remove ads

La survie des nomes à l'époque gréco-romaine

Résumé

Contexte

Les Lagides confient l’administration du nome à un stratège, recruté parmi les descendants d’immigrants grecs. Sorte de gouverneur militaire sous les premiers Ptolémées, le stratège assume à partir du -IIe siècle des tâches purement civiles, la gestion fiscale du nome devenant sa principale attribution. Il est assisté d’un scribe royal ou basilicogrammateus, chargé surtout de la tenue du cadastre. Dans une Égypte bureaucratique jusqu’à l’excès, ces fonctionnaires ont à leur service tout un personnel hiérarchisé de percepteurs, de comptables et de secrétaires.

À l’époque romaine, l’Égypte, qui fait partie du patrimonium de l’empereur, est placée sous l’autorité d’un préfet d’ordre équestre, le praefectus Aegypti. Pour faciliter le contrôle et l’exploitation de cette riche province, essentielle pour le ravitaillement de Rome en blé, le gouvernement impérial la divise en trois grandes circonscriptions administratives ou épistratégies, dont chacune regroupe plusieurs nomes ou stratégies, à l’exemple des wˁrt du Moyen Empire : le Bas Pays, l’Heptanomia[note 15], et la Thébaïde. À la tête de ces divisions territoriales se trouvent des délégués du gouvernement provincial, les épistratèges et les stratèges, choisis et nommés par le préfet, agissant en son nom et place, et responsables devant lui. Le stratège dispose de toute une bureaucratie hiérarchisée, calquée sur les échelons administratifs de la monarchie lagide. Ses attributions sont surtout d’ordre fiscal et judiciaire : il est notamment chargé de la perception des impôts, responsabilité qu’il partage avec le Conseil de la métropole à partir de Septime Sévère, et tient tribunal dans son ressort. Sous Gallien, sa compétence s’étend aussi sur l’annone militaire, dont il assure le recouvrement et la distribution à l’armée stationnée en Égypte.

Ainsi, des premiers Ptolémées au Bas-Empire, le maintien du stratège à travers les siècles atteste l’importance de la fonction, même si ses attributions ont pu être modifiées au gré des besoins administratifs : le stratège est l’homme de confiance du gouvernement à la tête du nome, dont il assure la gestion comme les nomarques de pharaon l’ont fait avant lui.

Remove ads

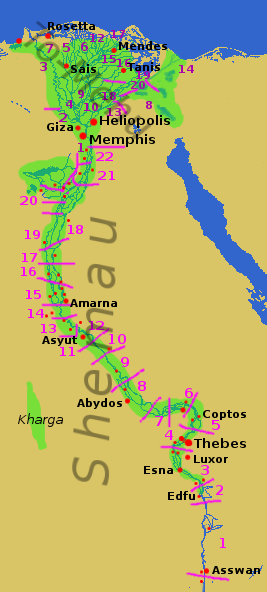

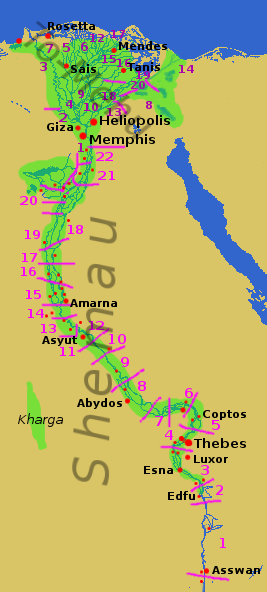

Les nomes de Haute-Égypte

Remove ads

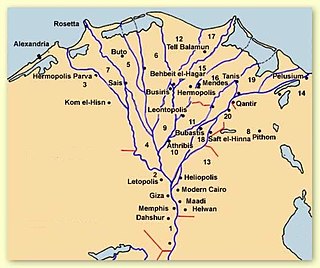

Les nomes de Basse-Égypte

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads