Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Phryné

célèbre hétaïre grecque du IVe siècle av. J.-C. De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Phryné (en grec ancien Φρύνη / Phrýnê, littéralement « crapaud », surnom donné à cause de son teint jaunâtre) est une célèbre hétaïre grecque du IVe siècle av. J.-C.[1]

Remove ads

Histoire

Résumé

Contexte

De son vrai nom Mnésareté[2] (« celle qui se souvient de la vertu »), elle naît à Thespies, en Béotie, d'un père qui s'appelait Épiclès. Elle se rend à Athènes où elle devient hétaïre. Rapidement, elle a pour amants certains des hommes les plus distingués du moment. Ainsi du sculpteur Praxitèle qui, selon Athénée[3] et Pline l'Ancien[4], l'utilise comme modèle pour son Aphrodite de Cnide. Athénée y ajoute le peintre Apelle, qui l'utilise comme modèle pour son Aphrodite Anadyomène.

Elle est célèbre pour ses tarifs élevés : selon le poète comique Machon[5], elle réclame une mine pour une nuit. Le scholiaste du v. 149 du Ploutos d'Aristophane mentionne le prix extravagant de 10 000 drachmes, soit plus d'un talent. Toujours selon Machon, son tarif varie suivant ses humeurs. Elle accumule de telles richesses que, selon le grammairien Callistrate[6], elle aurait offert de rebâtir les murailles de Thèbes, abattues en par Alexandre le Grand, sous réserve qu'on y grave l'inscription « Détruites par Alexandre, rebâties par Phryné, l'hétaïre ». L'offre aurait été refusée.

Organisatrice d'une confrérie religieuse vouée au culte du dieu thrace Isodaetes, elle est accusée par l'un de ses anciens amants, Euthias, d'introduire une divinité étrangère à Athènes et par là-même de corrompre les jeunes femmes. Au tribunal de l'Héliée[7], la courtisane est défendue par l'orateur Hypéride, l'un de ses amants. Selon notre source principale Athénée de Naucratis[8], Hypéride, sentant la cause perdue, aurait déchiré la tunique de Phryné, dévoilant aux héliastes sa poitrine[9]. Ce spectacle, probablement inhabituel mais non pas impossible en un tel lieu, fut aussitôt complété par une péroraison habile où l'orateur fit valoir la beauté sacrée de l'accusée, peut-être (si l'on en croit Athénée ou sa source) en la parant du titre pompeux d'« interprète et sacristine d'Aphrodite » (ὑποφῆτιν καὶ ζάκορον Ἀφροδίτης)[10]. Hypéride suscita ainsi dans le jury un mélange de pitié et de crainte religieuse (Athénée ne parle pas d'admiration ou de trouble des sens) qui entraîna la clémence : Phryné fut acquittée[11].

Selon Élien[12], les Grecs auraient dressé sur une colonne, à Delphes, une statue en or de Phryné. Athénée[8] précise qu'elle est l'œuvre de Praxitèle et qu'elle porte l'inscription « Phryné, fille d'Épiclès de Thespies ». Plutarque parle également de cette statue comme œuvre de Praxitèle présente dans le sanctuaire d'Apollon à Delphes[13].

Remove ads

Évocations artistiques

Résumé

Contexte

Peinture et sculpture

- Phryné séduit le philosophe Xénocrate, Angelica Kauffmann, 1794, collection privée;

- Praxitèle donnant à Phryné sa statue de Cupidon, Angelica Kauffmann, 1794, Rhode Island School of Design Museum[14];

- Phryné, Gustave Boulanger, 1850, Amsterdam, Van Gogh Museum;

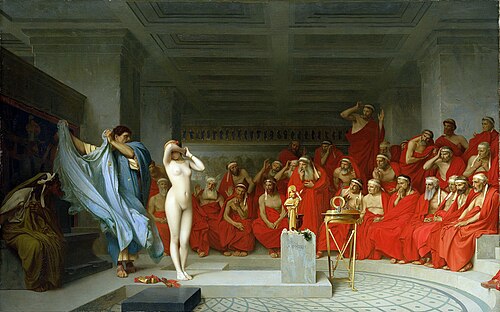

- Phryné devant l'aréopage, Jean-Léon Gérôme, 1861;

- Phryné aux fêtes de Poséidon à Éleusis, Henryk Siemiradzki, 1889;

- Phryné, James Pradier,1845, musée de Grenoble[15];

- Phryné remettant ses voiles, James Pradier, 1852[16].

- Phryné dans la peinture

Angelica Kauffmann, 1794,

Phryné séduit le philosophe Xénocrate,

collection privée[17].Angelica Kauffmann, 1794,

Praxitèle donnant à Phryné sa statue de Cupidon,

Rhode Island School of Design Museum[14].Jean-Léon Gérôme, 1861,

Phryné devant l'aréopage,

Kunsthalle de Hambourg. Le modèle, Christine Roux, était elle-même une courtisane.

Littérature

Dans le monde littéraire, Charles Baudelaire, dans ses poèmes Lesbos et La Beauté, Alexandre Dumas dans Le Comte de Monte-Cristo, ainsi que Rainer Maria Rilke, dans son poème Die Flamingos, se sont inspirés de la beauté et de la réputation de Phryné. Dans son poème La carafe d'eau pure, Saint-Pol-Roux l'invoque comme un accord secret entre beauté et vérité, s'appuyant sur le topos de la Vérité sortant du puits[18].

Autres

Camille Saint-Saëns écrit son opéra Phryné en 1893.

En 1891, le futur académicien Maurice Donnay connaît un grand succès en présentant au théâtre d'ombres du Chat noir sa fantaisie Phryné[19].

L'histoire de Phryné a fait l'objet d'une adaptation cinématographique en Italie en 1953, sous le titre Frine, cortigiana d'Oriente (Phryné, courtisane d'Orient), réalisée par Mario Bonnard.

Dans son ballet pour Faust, Charles Gounod écrit une Danse de Phryné.

Dans le final de son opéra Les contes d'Hoffmann, Offenbach évoque Phryné dans La Chanson de Kleinzack.

En 2015, l'écrivain Christophe Bouquerel fait de Phryné l'héroïne de son roman La Première femme nue (prix Historia 2015 du roman historique).

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads