Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Plaque photographique

support photographique De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Une plaque photographique est un support photographique constitué d'une plaque de verre sur laquelle est déposée une émulsion gélatineuse, généralement à base d'halogénures d'argent, qui est l'élément photo-sensible. Les plaques photographiques sont produites en une variété de formats correspondants aux chambres photographiques, astrographes, et autres appareils les utilisant.

Remove ads

Historique

Résumé

Contexte

Dans les débuts de la photographie, la plaque de verre fut d'abord humide : le photographe devait la préparer sur place, c'est-à-dire étaler convenablement l'émulsion photographique sur le verre au moment de l'emploi. Ensuite apparaissent les plaques sèches, d'abord au collodion. Dans les années 1870, Richard Leach Maddox crée les plaques sèches dites « au gélatino-bromure d'argent ».

En 1881, à l’âge de 17 ans, Louis Lumière améliore un procédé de plaques sèches au gélatino-bromure d’argent récemment découvert et met au point une plaque photographique instantanée prête à l’emploi[1]. Il s'agit d'une plaque sèche, dont le temps d'exposition est de 1/60 de seconde[réf. nécessaire]. Grâce à ces plaques photographiques, dites « étiquettes bleues » en référence aux boîtes dans lesquelles elles étaient vendues, les Lumière font rapidement fortune, avant l'invention du Cinématographe[1]. En 1892, l’entreprise devient la première industrie européenne de plaques photographiques, la seconde au niveau mondial, derrière la société américaine Kodak[1].

La plaque photographique est disponible dans le commerce des années 1890 jusque vers 1950. Elle est peu à peu remplacée, dès la fin du XIXe siècle, par la pellicule (pourvue d'un papier support), commercialisée par George Eastman, puis par le film (sans papier support) emprunté au cinéma.

Pour les besoins des photographes travaillant en grand format à la chambre, un support semi-rigide appelé « plan film » a remplacé la plaque de verre. Celui-ci, inséré dans un châssis rigide, offre tout à la fois légèreté et planéité, alliant en cela les qualités du film et celles de la plaque. La plaque photographique a été utilisée en astronomie jusqu'au début des années 1990.

Remove ads

En sciences

Résumé

Contexte

Les plaques photographiques furent les premiers détecteurs de la radioactivité, l’ionisation des rayonnements pouvant impressionner les plaques, comme le remarqua par hasard Henri Becquerel en 1896 avec des sels d'uranium, confirmant l'existence de la radioactivité jusqu'alors inconnue[pas clair].

Astronomie

Les plaques photographiques continuèrent à être utilisées en astronomie après la commercialisation des plans films en raison de leur plus grande stabilité[2]. La résistance des plaques aux déformations, dues aux contraintes subies durant leur traitement puis leur conservation, est une propriété essentielle pour l'astrométrie et la spectroscopie.

Kodak interrompit la production des plaques en 1994, suite au déclin de la demande[3], mettant fin aux usage astronomiques qui subsistaient, dont notamment les relevés du ciel avec les télescopes de Schmidt[4].

Plusieurs observatoires, dont ceux de l'université Harvard et de Sonneberg, possèdent de grandes quantités de plaques photographiques astronomiques. L'observatoire de l'université Harvard a lancé en 2001 un plan de numérisation des quelque 500 000 plaques en sa possession[5].

Physique

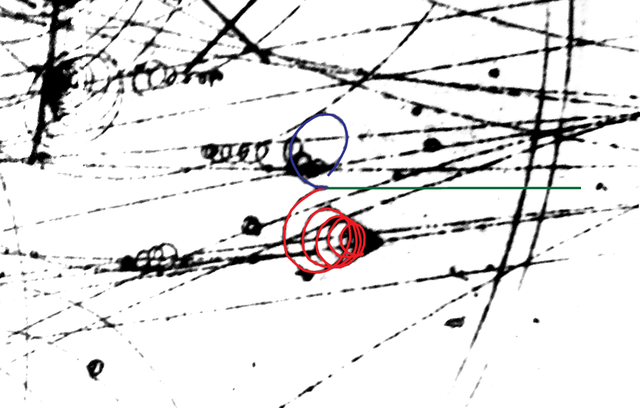

En particulier, les plaques photographiques sont utilisées en physique des particules, puisque le rayonnement ionisant peut y laisser des traces foncées. C'est de cette façon que Victor Franz Hess a découvert les rayons cosmiques dans les années 1910, c'est-à-dire en plaçant des plaques photographiques en haute altitude.

Médecine

La sensibilité de certaines plaques photographiques aux rayons X a été utilisée en imagerie médicale et en science des matériaux. Elles ont néanmoins été supplantées par des formats informatiques qui permettent une réutilisation, tels les écrans radioluminescents à mémoire et autres détecteurs de rayons X.

Archéologie

Dans les universités, comme celle de l'Université Grenoble-Alpes, archéologues et historiens apprenaient et enseignaient grâce à des photographies de sites antiques, transposées sur plaques de verre. Présentées par un projecteur, elles permettent aujourd'hui de comparer l'état de sites archéologiques actuels à leur aspect passé.

Remove ads

Formats

Formats usuels

- 24 × 30 cm

- 18 × 24 cm

- 13 × 18 cm

- 9 × 12 cm

- 6 × 9 cm

- 4,5 × 6 cm

Formats stéréoscopiques dérivés

- 6 × 13 cm (c'est une plaque 13 × 18 cm coupée en trois)

- 45 × 107 mm

Notes et références

Bibliographie

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads