Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Procès Lady Chatterley

procès de la Couronne contre la maison d'édition Penguin Books Ltd De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

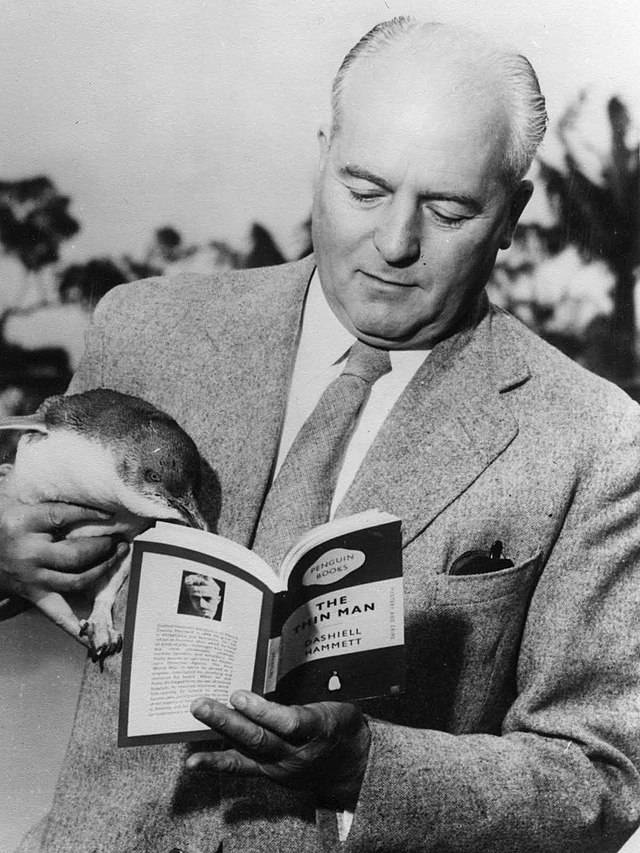

Le procès Lady Chatterley, en anglais : The Lady Chatterley Trial), également appelé L'affaire R contre Penguin Books Ltd, en anglais : R v Penguin Books Ltd, est un procès intenté au Royaume-Uni contre la maison d'édition Penguin Books en vertu de la loi britannique sur les publications obscènes (en), de 1959[note 1], pour la publication du roman de D. H. Lawrence intitulé L'Amant de lady Chatterley, publié en 1928. L'écrivain D. H. Lawrence est mort le . Le procès se déroule sur six jours, dans la salle d'audience n° 1 de l'Old Bailey, la Cour centrale de la Couronne (Haute Cour criminelle) à Londres, entre le et le , avec Mervyn Griffith-Jones (en)[note 2] comme procureur, Gerald Gardiner comme avocat de la défense[note 3] et Laurence Byrne (en) comme président. Le procès est un cas type (en)[note 4] de la défense de l'intérêt public prévue à l'article 4 de la loi, qui était défini comme une œuvre « dans l'intérêt de la science, de la littérature, de l'art ou de l'apprentissage, ou d'autres objets d'intérêt général ».

Au final, le jury donne raison à l'accusé, ce qui entraîne la libéralisation de l'édition et est considéré par certains comme le début de la société permissive (en) en Grande-Bretagne[3].

Remove ads

Contexte législatif et juridique

Résumé

Contexte

Le projet de loi sur les publications obscènes est présenté pour la première fois au Parlement britannique en 1955 sous la forme d'un projet de loi d'initiative parlementaire (en), sur recommandation du comité Herbert[note 5], en réponse à ce qui est alors considéré comme l'échec de l'infraction existante de diffamation obscène (en) dans la common law. Le promoteur du projet de loi, Roy Jenkins, cite cinq poursuites judiciaires en 1954[note 6] qui mettent en évidence l'incertitude juridique entourant la loi sur l'obscénité[7] et que le fondement de la loi existante, R c. Hicklin (en), a pour effet une censure littéraire stricte.

En conséquence, la loi qui en résulte prévoit une disposition spécifique relative à la défense de l'intérêt public, définie de manière large comme une œuvre présentant un intérêt artistique ou scientifique, visant à exclure la littérature du champ d'application de la loi tout en permettant la poursuite des auteurs d'œuvres pornographiques ou d'œuvres qui, en vertu de l'article 2 de la loi, « sont susceptibles de dépraver et de corrompre les personnes susceptibles de les lire ». La loi exiget également que le tribunal examine l'œuvre dans son ensemble, fixe un délai pour les poursuites, accorde aux libraires une défense pour diffusion innocente (en), donne aux éditeurs un droit de défense contre une ordonnance de destruction, accorde un droit d'appel et limite la peine en cas de condamnation. La loi entre en vigueur le .

Le directeur des poursuites publiques (en) (DPP), Theobald Mathew (en), déclare devant la commission d'enquête parlementaire chargée d'examiner le projet de loi, le , que son bureau « tiendrait compte de la réputation actuelle de l'auteur, de l'éditeur et de l'imprimeur » avant de décider de poursuivre ou non. Roy Jenkins écrit au Spectator le [note 7] que la décision du DPP de poursuivre Penguin constitue une application erronée de la loi[note 8].

Remove ads

Historique de publication

Le roman de D. H. Lawrence fait l'objet de trois versions avant que la transcription dactylographiée finale non expurgée ne soit soumise aux imprimeurs florentins, le , dans l'intention de publier une édition privée limitée à 1 000 exemplaires. Martin Secker (en) refuse de publier l'œuvre sous cette forme[8] forçant Lawrence à publier lui-même la première édition de la version finale sans protection des droits d'auteur en . En août de cette année-là, les douanes américaines confisquent les exemplaires importés de cette édition, tout comme Scotland Yard. Bien que The First Lady Chatterley, publié par Dial Press (en) en 1944, ait été déclaré obscène par un tribunal américain (décision annulée quelques mois plus tard), il faut attendre le pour qu'un tribunal américain statue que la première édition autorisée et non expurgée de L'Amant de lady Chatterley (publiée par Grove) n'était pas obscène[8]. Le , Penguin publie la première édition anglaise non expurgée de L'Amant de lady Chatterley. Le , le chief constable de Peterborough écrit au DPP pour lui demander conseil au sujet de la publication imminente du livre[9], bien qu'il n'y ait eu aucune preuve de publication à ce moment-là. Le , Penguin remet quinze exemplaires à l'inspecteur Monahan ; une procédure judiciaire est engagée et une assignation est délivrée le au tribunal de première instance de Bow Street (en).

Remove ads

Procès

Résumé

Contexte

Discours d'ouverture

Le procureur Mervyn Griffith-Jones commence par exhorter le jury à déterminer si le livre est obscène au sens de l'article 2 de la loi et, dans l'affirmative, si sa valeur littéraire constitue un « bien public » au sens de l'article 4, et à juger le livre dans son ensemble. L'invitant à se demander si le livre est susceptible de dépraver ou de corrompre, il leur demande : « Approuveriez-vous que vos jeunes fils, vos jeunes filles – car les filles savent lire aussi bien que les garçons – lisent ce livre ? Est-ce un livre que vous aimeriez avoir chez vous ? Est-ce un livre que vous aimeriez que votre femme ou vos domestiques lisent ? »[10]. Cette dernière question suscite quelques rires dans la salle d'audience et, témoignant du décalage entre les institutions et la vie quotidienne, elle a depuis lors trouvé un écho dans la culture populaire[11]. Il concède également que D. H. Lawrence est un écrivain de renom et que le livre peut avoir une certaine valeur littéraire, mais que l'obscénité de son langage, sa recommandation de ce qui semble être une promiscuité adultère et le fait que l'intrigue ne soit qu'un prétexte pour décrire des rapports sexuels[12] l'emportent sur toute défense de ce type.

Gerald Gardiner présente les arguments de la défense : le livre n'est pas obscène au sens de l'article 2, car il ne risque pas de dépraver ou de corrompre qui que ce soit[13], et, compte tenu du statut de D. H. Lawrence, l'œuvre satisfait aux critères de l'article 4. « Comme vous l'avez entendu, le message de Lawrence était que la société anglaise de son époque était malade, selon lui, et que cette maladie était le résultat de l'ère industrielle, de la « déesse cruelle qu'est le succès », de l'importance que tout le monde accordait à l'argent et du degré de stress mental au détriment du corps ; et que ce que nous devions faire était de rétablir les relations personnelles, dont la plus importante était la relation entre un homme et une femme amoureux, dans laquelle il n'y avait ni honte, ni mal, ni impureté, ni rien que personne n'avait le droit de discuter. »[14]. Par conséquent, les descriptions de sexe étaient nécessaires et appropriées.

La défense appelle ensuite 35 témoins[note 9] à la barre pour témoigner de la valeur artistique, sociologique et morale du livre. L'accusation appelle deux témoins : D.I. Monahan et Stephen Webb, de la Commission du commerce.

Évêque de Woolwich

La défense appelle John Robinson, évêque de Woolwich (en), à la barre pour lui demander « quels sont, le cas échéant, les mérites éthiques de ce livre ? ». Après une objection de l'accusation quant à la pertinence de ce témoignage, le juge estime qu'il répond au critère des « autres objets » de la sous-section 2 de la section 4 de la loi. John Robinson déclare que, bien que le point de vue de Lawrence ne soit pas chrétien, son intention « est de présenter la relation sexuelle comme quelque chose d'essentiellement sacré »[15]. Il poursuit en disant « comme dans une véritable communion sacrée. Pour lui, la chair était complètement sacramentelle de l'esprit. Ses descriptions des relations sexuelles ne peuvent être dissociées du contexte de sa sensibilité, à mes yeux tout à fait étonnante, à la beauté et à la valeur de toutes les relations organiques »[16]. Pressé par Griffith-Jones de dire si le livre a une valeur pédagogique, John Robinson admet que ce n'est pas le cas, mais, interrogé par Gardiner pour savoir si c'est un livre que les chrétiens doivent lire, Robinson répondit Modèle:Citaiton, malgré l'objection de l'accusation qui estime qu'il appartient au jury de décider si sa publication est justifiée[17]. Néanmoins, la déclaration de John Robinson donne lieu au titre suivant dans les journaux : « Un livre que tous les chrétiens devraient lire »[18].

Remove ads

Notes et références

Bibliographie

Articles connexes

Liens externes

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads