Top Qs

Chronologie

Chat

Contexte

Types de planètes

page de liste de Wikimédia De Wikipédia, l'encyclopédie libre

Remove ads

Cet article présente une liste des différents types de planètes, qu'ils soient avérés ou demeurent pour le moment hypothétiques.

Il existe plusieurs classifications.

Premièrement, une classification structurelle classe les planètes dans des catégories par rapport à leur composition, telles que les planètes telluriques ou les planètes géantes gazeuses, ou par rapport à leur masse, telles que les sous-Terre ou les super-Jupiter. Deuxièmement, une classification des planètes selon leur température : Jupiter chaud, Jupiter froid, etc. Troisièmement, une classification par rapport à la position de la planète étudiée, par exemple : planète Boucles d'or, objet libre de masse planétaire, planète transneptunienne. Enfin, il existe aussi des catégories transverses, par exemple planète à période de révolution ultra-courte.

Dès l'an 2000, des classifications taxinomiques sont aussi suggérées.

En 2000, la classification de Sudarsky établit cinq classes de planètes et ne concerne que les géantes gazeuses, sur la base de modèles numériques reposant sur les types d'atmosphères les plus probables pour ce genre de corps.

En 2012, la taxonomie de Plávalová donne une description symbolique des principales caractéristiques d'une planète afin de pouvoir effectuer une comparaison rapide entre les diverses propriétés de ces objets.

Remove ads

Classification « structurelle »

Résumé

Contexte

Par compositions

Planète tellurique

- Planète de silicates : type standard de planète tellurique du Système solaire, faite principalement d'un manteau rocheux à base de silice avec un noyau métallique (fer, nickel). Par exemple : Vénus, Terre, Mars.

- Planète de carbone ou planète de diamant : type théorique de planète tellurique composée principalement de minéraux à base de carbone. Le Système solaire ne contient pas de planète de ce type, mais il existe des astéroïdes carbonés (astéroïdes de type C). Par exemple : 55 Cancri e, d'après une étude franco-américaine de 2012[1].

- Planète métallique ou planète de fer : type théorique de planète tellurique qui se compose presque entièrement de métal (principalement du fer) et qui a donc une densité plus élevée et un rayon plus petit que les autres planètes telluriques de masse comparable. Mercure a un noyau métallique représentant 42 % de son volume et 60 à 70 % de sa masse. On estime que les planètes métalliques sont formées dans les régions de très hautes températures (donc près de l'étoile), comme Mercure, et si le disque protoplanétaire est riche en fer. Par exemple : Mercure.

- Planète de lave : variante des trois types précédents ayant une très haute température, telle que les matériaux de surface seraient (en partie ou en totalité) sous forme de roche fondue, c'est-à-dire de lave. Par exemple : plusieurs exoplanètes supposées, dont α Centauri Bb.

- Planète-océan : type théorique de planète tellurique intégralement recouverte d'un océan d'eau (ou éventuellement d'autres composés) liquide d'une profondeur importante (une centaine de kilomètres pour une planète de six masses terrestres composée à un tiers d'eau). Aucune planète océan n'a été confirmée, mais Gliese 1214 b pourrait en être une. Plusieurs variantes sont possibles :

- Planète glacée si la température est faible ;

- Planète-sauna si la température est assez élevée (mais pas trop pour éviter que toute l'eau ne s'échappe) ;

- Planète-hycéan quand elle a une atmosphère riche en hydrogène.

- Planète sans noyau : type théorique de planète tellurique qui se compose de roches silicatées, mais n'a pas de noyau métallique, c'est-à-dire le contraire d'une planète métallique. En d'autres termes, il s'agit uniquement d'un épais manteau indifférencié. Le Système solaire ne contient pas de planète de ce type, mais les chondrites et météorites sont de ce genre. On estime que les planètes sans noyau se forment loin de l'étoile, là où les matériaux volatils oxydants sont courants. Aucun représentant formellement n'est connu à ce jour.

- Super-Terre : planète tellurique massive, jusqu'à dix masses terrestres.

- Méga-Terre : planète tellurique très massive, de plus de dix masses terrestres.

- Planète analogue à la Terre : planète ayant des caractéristiques et des conditions semblables à la Terre.

- Planète désert.

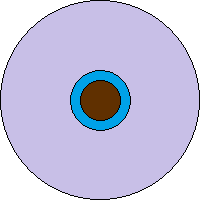

Marron foncé : roches/métaux.

Bleu clair : "glaces" (volatils).

Violet pâle : hydrogène et hélium.

Planète de type neptunien

Planète constituée d'un noyau rocheux de taille modérée, d'un épais manteau de « glaces » (volatiles) et d'une couche gazeuse d'hydrogène et d'hélium d'épaisseur modérée. Cette couche gazeuse représente 10 à 20 % de la masse de la planète.

- Mini-Neptune : planète de ce type de masse significativement inférieure à celles de Neptune et d'Uranus. Par exemple : Kepler-11 f.

- Planète géante de glaces[N 1] : planète de ce type de taille comparable à Neptune et Uranus (environ quatre rayons terrestres).

- Neptune chaud : géante de glaces de masse similaire à celles d'Uranus et Neptune, mais orbitant très près de leur étoile hôte inférieur à (1 au). Par exemple : Mu Arae c, Gliese 436 b, HAT-P-11 b (Kepler-3 b).

- Neptune tiède.

- Neptune froid : géante de glaces de masse similaire à celles de Uranus et Neptune et orbitant à une distance relativement importante de son étoile hôte. Par exemple : Uranus, Neptune.

Marron foncé : roches/métaux.

Bleu clair : « glaces » (volatils).

Violet pâle : hydrogène et hélium.

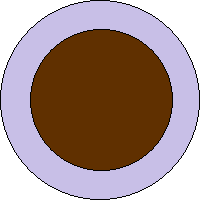

Marron foncé : roches/métaux.

Violet pâle : hydrogène et hélium.

Planète géante gazeuse

Planète constituée d'un noyau rocheux et/ou métallique, d'une couche de glaces d'épaisseur faible voire absente, et d'une épaisse couche d'hydrogène et d'hélium constituant l'essentiel de sa masse (environ 90 %).

- Naine gazeuse ou gazeuse naine[N 2] : petite planète gazeuse, constituée d'un petit noyau rocheux/métallique entouré d'une épaisse couche de gaz (hydrogène et hélium) tout en ayant une masse significativement inférieure aux géantes comme Saturne ou Jupiter.

- Planète jovienne ou planète géante gazeuse : planète de ce type de taille comparable à celle de Jupiter.

- Jupiter ultra-chaud.

- Jupiter chaud ou pégaside : planète géante gazeuse orbitant très près de son étoile hôte inférieur à (0,5 ua). Exemples : 51 Peg b (Bellérophon), HD 209458 b (Osiris), HD 189733 b.

- Jupiter très chaud : géante gazeuse dont la période de révolution est inférieure à une journée terrestre. Exemples : WASP-18 b.

- Planète enflée (en anglais Puffy planet) encore appelée Saturne chaud : géante gazeuse ayant un très grand rayon et une très faible densité. Les planètes de ce type doivent orbiter près de leur étoile étant donné que l'intense chaleur de l'étoile et la chaleur interne de la planète vont aider à faire enfler l'atmosphère de la planète. Exemples : HAT-P-1 b, CoRoT-1 b, TrES-4 b, WASP-12 b, WASP-17 b, Kepler-7 b.

- Jupiter froid : planète géante gazeuse orbitant relativement loin de son étoile hôte. Par exemple : Jupiter, Saturne.

- Planète d'hélium.

- Jupiter excentrique.

- Super-Jupiter : planète jovienne de plus de deux à trois masses de Jupiter.

Autres

- Planète chthonienne : géante gazeuse dont l'atmosphère d'hélium et d'hydrogène s'est évaporée du fait de sa proximité avec son étoile. L'astre résultant n'est plus qu'un noyau rocheux ou métallique ressemblant à une planète tellurique sous bien des aspects. Par exemple : CoRoT-7 b, Kepler-10 b pourraient être de ce type.

- Planète sous géante à noyau massif et planète géante à noyau massif, selon la taille, constituée d'un très gros noyau rocheux et/ou métallique entouré d'une couche modérée d'hydrogène et d'hélium (similaire à celle de Neptune et Uranus en proportions).

Marron foncé : roches/métaux.

Violet pâle : hydrogène et hélium.

Par tailles ou masses

Par ordre décroissant de masse :

- Super-Jupiter ou planète superjovienne : 2 à 3 masses joviennes jusqu'à masse de naine brune (parfois toutes les planètes plus massives que Jupiter).

- Planète jovienne : 6 à 15 rayons terrestres (les planètes de plus de 15 rayons terrestres de rayon sont classées comme plus grandes, et l'ensemble des planètes de plus de 6 rayons terrestres sont regroupées sous le nom de géante gazeuse[2]), 30 masses terrestres (environ 0,1 masse jovienne) jusqu'à 2 à 3 masses joviennes et plus de 50 masses terrestres[3].

- Sous-Jupiter[4].

- Super-Saturne : aussi utilisé pour désigner les super-Jupiter avec un important système d'anneaux, tel que 1SWASP J1407 b.

- Saturne

- Sous-Saturne : inférieur à 6 rayons terrestres[5].

- Mini-Saturne.

- Super-Neptune[4],[6].

- Grand Neptune : 4 à 6 rayons terrestres[2].

- Neptune : 2 à 6 rayon terrestres[2]), entre 10 à 30 masses terrestres et 10 à 50 masses terrestres[3].

- Uranus.

- Sous-Neptune : par exemple Kepler-22b.

- Mini-Neptune : 2 à 4 rayons terrestres[2].

- Méga-Terre : les plus grosses planètes telluriques, de plus de 10 masses terrestres.

- Super-Terre : suivant les auteurs, la limite inférieure est fixée entre 1 et 5 fois la masse de la Terre ou 1,25 fois son rayon[2], et la limite supérieure est généralement aux alentours de 10 masses terrestres ou 2 rayons terrestres[2],[3]. Une distinction est également parfois faite quant à l'atmosphère, les super-Terres ayant alors un sol clairement défini (« vraies » planètes telluriques) alors que celles ayant une atmosphère plus épaisse sont considérées comme « mini-Neptunes ». Par exemple : Kepler-69c, Kepler-62e, Kepler-62f.

- Planète de dimensions terrestres, parfois abrégé en « Terre » : 0,8 à 1,25 rayon terrestre, 0,5 à 2 masses terrestres[3]. Par exemple : Vénus, Terre.

- Sous-Terre[7] ou planète subterrestre[3] : 0,1 à 0,5 masse terrestre[3]. Par exemple : Mars.

- Super-Mercure.

- Mercure ou planète mercurienne : 10 à 0,1 masse terrestre. Par exemple : Mercure.

- Sous-Mercure[8] : exemple : Kepler-37b[8].

- Mini-Mercure, super-Pluton, Pluton ou planète astéroïdienne pour des objets qui seraient encore plus petits.

Des planètes ayant des conditions particulières se voient également parfois classées dans d'autres catégories. Ainsi, CoRoT-7 b pourrait être une « super-Io » plutôt qu'une « super-Terre », étant donné la proximité de cette planète avec son étoile qui créerait un important volcanisme à sa surface (dû à sa haute température et aux effets de marée) à l'instar du satellite Io autour de Jupiter[9]. D'autres planètes sont, de façon similaire, considérées comme des « super-Mercure », « super-Vénus » ou « super-Pluton »[10].

La classification « pClass »[3] est en partie basée sur cette classification, avec les catégories suivantes : planète « astéroïdienne » (asteroidan), mercurienne, sub-terrestre ou sous-Terre (subterran), terrestre (terran), super-Terre (superterran), neptunienne et jovienne.

Remove ads

Classification par rapport à la température

Les termes de « chaud » (hot), « tempérée » (warm) et « froid » (cold) sont généralement utilisés pour classifier les planètes. D'autres classifications plus précises, créées pour évaluer l'habitabilité des planètes, existent également :

- Classe planétaire (Planet Class[3]) : basée à la fois sur la masse et la zone thermique où se trouve la planète :

- chaud (hot) ;

- tempérée (warm), c'est-à-dire dans la zone habitable ;

- froid (cold) ;

- Classe Habitable (Habitable Class) : basée uniquement sur la température :

- hypopsychroplanètes (hP), très froides : inférieur à −50 °C ;

- psychroplanètes (P), froides (de −50 °C à 0 °C) ;

- mésoplanètes (M), température intermédiaire (de 0 °C à 50 °C ;

- thermoplanètes (T), chaudes (de 50 °C à 100 °C) ;

- hyperthermoplanètes (hT), très chaudes (supérieur à 100 °C).

Les méso planètes pourraient abriter une vie complexe, alors que sur les planètes de classe hP ou hT ne pourraient vivre que des extrêmophiles. Les planètes non habitables sont simplement classées dans la classe NH.

Remove ads

Catégories transverses

- Planète à période de révolution ultra-courte : planète qui, quel que soit son type (masse ou structure), possède une période de révolution autour de son étoile inférieure à une journée terrestre.

- Planète circumbinaire : planète en orbite autour d'une étoile double. Exemples : Kepler-16 (AB) b, Kepler-35 (AB) b, Kepler-36 (AB) b.

- Planètes excentriques (dont les « Jupiter excentriques »).

Classification par rapport à la position

Classification par rapport au type de l'étoile hôte

- Planète de pulsar : en orbite autour d'un pulsar ;

- Planète circumprimaire : circumsecondaire ;

- Planète circumbinaire ;

- Planète vagabonde ou objet libre de masse planétaire : dont le statut de planète est d'ailleurs disputé ;

- Blanète : en orbite autour d'un trou noir (hypothétique). Le mot est la francisation de l'anglais blanet, mot-valise construit sur black hole (« trou noir ») et planet (« planète »).

Par rapport à l'orbite au sein du système planétaire

- Planète Boucles d'or ;

- Planète troyenne ;

- Planète interne ;

- Planète externe ;

- Planète transneptunienne.

Par rapport à la position du système planétaire dans son ensemble

- Planète extrasolaire : équivalent à exoplanète

- Planète extragalactique (équivalent à planète extrasolaire extragalactique, à exoplanète extragalactique) ;

- Planète intergalactique.

Remove ads

Proposition de classification taxinomique

Résumé

Contexte

Classification de Sudarsky pour les planètes géantes

La classification de Sudarsky a été proposée en 2000[11] puis développée en 2003[12] par David Sudarsky de l'université d'Arizona à Tucson, dans le but de prévoir l'apparence des planètes géantes gazeuses en fonction de leur température d'équilibre. Cette classification, subdivisée en cinq types numérotés (en chiffres romains) de I à V des planètes les plus froides aux plus chaudes, ne concerne que les planètes géantes gazeuses, sur la base de modèles numériques reposant sur les types d'atmosphères les plus probables pour ce genre de corps décrites notamment par les espèces chimiques et les profils de température et de pression correspondant à l'irradiance reçue par la planète estimée en fonction de son orbite et des caractéristiques de son étoile. Elle ne peut donc pas décrire les planètes telluriques telles Vénus et la Terre ni les planètes géantes de glaces comme Uranus ou Neptune, qui sont de nature physicochimique différente.

Taxonomie de Marchi

Dans un article publié en 2007[13], Simone Marchi, du Département d'Astronomie de l'Université de Padoue, a proposé un groupement des exoplanètes en ensembles (clusters en version originale) basés sur un rapprochement statistiques de différents paramètres des planètes et de leurs étoiles hôtes. La classification présentée dans cet article se base sur la mise en relation de 7 paramètres connus pour 183 exoplanètes recensées dans l'Encyclopédie des planètes extrasolaires à la date du auxquelles est ajoutée la planète Jupiter. Les 7 paramètres considérés sont, concernant les planètes, leur masse projetée, leur période orbitale, leur demi-grand axe, leur excentricité et leur inclinaison, et concernant leurs étoiles hôtes, leur masse et leur métallicité. Marchi propose alors une classification des planètes en cinq ensembles pour lesquels il indique une planète-type (celle la plus proche du centre de chaque ensemble) ainsi que les caractéristiques de ces ensembles.

Les classes d'habitabilité de Lammer et Forget

Taxonomie de Plávalová

Sur le modèle de la classification de Harvard pour les étoiles, Eva Plávalová a proposé dans un article scientifique publié en 2012[14] une description symbolique des principales caractéristiques d'une planète afin de pouvoir effectuer une comparaison rapide entre les diverses propriétés de ces objets. Cette classification a été précisée dans un nouvel article publié par Eva Plávalová et Alexey Rosaev en 2024[15]. Cinq paramètres sont pris en considération, dans cet ordre : masse, distance à l'étoile, température, excentricité et type de surface. Ces cinq paramètres apparaissent ainsi dans la description taxinomique :

- la masse est indiquée par un nombre entier suivi d'une lettre capitale représentant le nombre de masses « de base » qu'elle vaut. Cette lettre est M, la masse de Mercure, pour les objets dont la masse est inférieure à 0,003 masse jovienne (c'est-à-dire de masse inférieure à celle de Terre) ; E, la masse de la Terre (Earth en anglais), pour les objets de masse comprise entre 0,003 et 0,05 masse jovienne (1 à 16 masses terrestres environ) ; N, la masse de Neptune, pour les objets de 0,05 à 0,99 masse jovienne (sic) ; et J, la masse de Jupiter, pour les objets plus massifs que Jupiter. On peut remarquer que ce système « M E N J » est approximativement logarithmique, de façon similaire au système des préfixes des unités du Système international (déca-, hecto-, kilo). Exemple : 1E pour la Terre, 15M pour Vénus, 9N pour 51 Pegasi b.

- la distance à l'étoile est indiquée par le logarithme décimal du demi-grand axe de l'orbite de la planète exprimé en unités astronomique, arrondi à une décimale. Exemple : 0 pour la Terre, 1,5 pour Neptune, -1,8 pour CoRoT-7 b.

- la température est indiquée par une lettre capitale représentant la classe à laquelle appartient la planète. La température réelle n'étant généralement pas connue, une température caractéristique pouvant être déterminée indépendamment à partir d'autres paramètres est choisie : c'est la température de Dyson moyenne. Cinq classes de planètes sont alors définies selon la valeur de cet élément : F, les planètes de classe « gelée » (Freezing class), pour celles dont la température de Dyson moyenne est inférieure à 250 kelvins ; W, les planète de classe « eau » (Water class), pour celles dont cette température est comprise entre 250 et 450 kelvins ; G, les planètes de classe « gazeuse » (Gaseous class), pour les objets dont ce paramètre se situe entre 450 et 1 000 kelvins ; R, les planètes de classe « fournaise » (Roaster class), pour les planètes dont la température de Dyson moyenne dépasse 1000 kelvins ; et enfin, classées à part, P pour les planètes de pulsar (Pulsar class). Exemple : W pour la Terre et Mars, G pour Vénus, F pour Jupiter, R pour 51 Peg b.

- l'excentricité est indiquée par un unique chiffre égal à la première décimale de l'arrondi à un chiffre après la virgule de la valeur de l'excentricité. Exemple : 0 pour la Terre (e=0,016), 2 pour Mercure (e=0,2), 9 pour HD 80606 b (e = 0,93).

- le type de surface est indiqué par une lettre minuscule. Trois classes sont initialement définies, bien que ce nombre soit amené à augmenter à la suite de nouvelles découvertes : t, pour les planètes telluriques ; g, pour les planètes gazeuses ; et i pour les planètes de glaces. Exemple : t pour la Terre, i pour Uranus, g pour Saturne.

En reprenant les éléments précédents, on a donc pour les planètes du Système solaire :

| Planète | Mercure | Vénus | Terre | Mars | Jupiter | Saturne | Uranus | Neptune |

| Classe | 1M-0.4G2t | 15M-0.1G0t | 1E0W0t | 2M0.2W1t | 1J0.7G0g | 6N1G0g | 15E1.3G0i | 1N1.5G0i |

Et pour quelques exemples extrasolaires (les éléments de nature inconnue ou difficilement prédictible sont indiqués par "?" ; ceux supposés d'après les modèles sont en italique) :

| Planète | 51 Peg b | HD 80606 b | PSR B1257+12 B | CoRoT-7 b | HD 209458 b | HD 189733 b | GJ 1214 b | GJ 436 b |

| Classe | 9N-1.3R0g | 4J-0.3?9g | 4E-0.4P0? | 5E-1.8R0t | 14N-1.3R0g | 1J-1.5R0g | 7T-1.8G<3? | 1N-1.5G2? |

Classification des planètes rocheuses de McIntyre et al.

Sarah R. N. McIntyre, Penelope L. King et Franklin P. Mills ont développé en 2023 une classification des planètes rocheuses[16].

Remove ads

Notes et références

Voir aussi

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads