शीर्ष प्रश्न

समयरेखा

चैट

परिप्रेक्ष्य

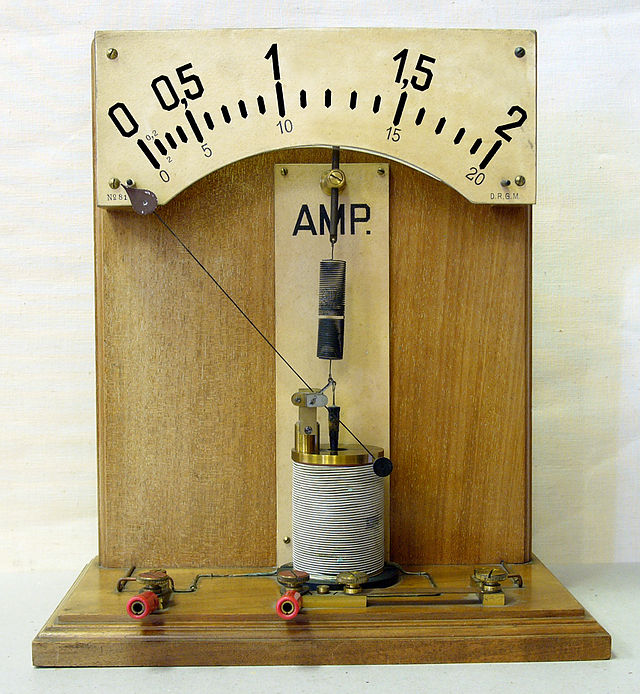

अमीटर

विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश

Remove ads

ऐमीटर या 'एम्मापी' (ammeter या AmpereMeter) किसी परिपथ की किसी शाखा में बहने वाली विद्युत धारा को मापने वाला यन्त्र है। बहुत कम मात्रा वाली धाराओं को मापने के लिये प्रयुक्त युक्तियोंको "मिलिअमीटर" (milliameter) या "माइक्रोअमीटर" (microammeter) कहते हैं।

स्प्रिंग रोटर की गति का विरोध करते हुए बल लगाती है

अमीटर की सबसे पुरानी डिजाइन डी'अर्सोनल (D'Arsonval) का धारामापी या चलित कुण्डली धारामापी था।

Remove ads

अमीटर के बारे में मुख्य बातें

- जिस शाखा में बहने वाली धारा मापनी हो, उस शाखा को तोड़कर उसके श्रेणीक्रम (सीरीज) में अमीटर लगाया जाता है।

- इसका प्रतिरोध न्यूनतम (आदर्श रूप में शून्य) होना चाहिये।

- धारामापी (गैल्वानोमीटर) को अमीटर में बदलने के लिये उसके कुण्डली के समान्तर क्रम में एक छोटा प्रतिरोध (या शन्ट) डाला जाता है।

- किसी अमीटर की परास (रेंज) बढ़ानी हो तो भी उसके समानतर क्रम में शन्ट लगाया जाता है।

- आजकल आंकिक (डिजिटल) एमीटर प्रचलित हो गये हैं।

- अमीटर के श्रेणीक्रम में प्रतिरोध जोड़ कर इससे विभवानतर माप सकते हैं।

Remove ads

प्रकार

- चल कुण्डल ऐमीटर (Moving-coil ammeters)

- विद्युत् गतिकीय ऐमीटर (Electrodynamic ammeters)

- चल लोह ऐमीटर (Moving-iron ammeters)

- तप्त-तार ऐमीटर (Hot-wire ammeters)

- आंकिक ऐमीटर (Digital ammeters)

- समाकलनी ऐमीटर (Integrating ammeters)

चलकुंडल धारामापी (Moving Coil Galvanometer)

सारांश

परिप्रेक्ष्य

सन् १८२० ई. में ऐंपियर ने आविष्कार किया कि यदि किसी चालक (तार) को, जिसमें विद्युतधारा प्रवाहित हो, चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए, तो उसपर एक बल कार्य करता है। इस बल का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, धारामान और चालक की लंबाई के गुणनफल के बराबर होता है। इस बल की दिशा फ्लेमिंग (Fleming) के बाएँ हाथ वाले नियम से ज्ञात की जाती है। अपने बाएँ हाथ का अँगूठा, उसके पास की उँगली (तर्जनी) और बीच की उँगली मध्यमा का इस प्रकार फैलाएँ कि वे तीनों एक दूसरे के लंबरूप रहें। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में और मध्यमा विद्युत्धारा की दिशा में संकेत करें, तो चालक की गति अँगूठे की दिशा में होगी।

चुंबकीय क्षेत्र में रखी हुई किसी कुंडली में जब विद्युत्धारा प्रवाहित होती है, तो कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसस वह घूमने लगती है। इस सिद्धांत को काम में लाकर जो धारामापी बनाए गए, हैं उन्हें चलकुंडल धारामापी कहते हैं। इसमें एक आयताकार कुंडली होती है, जिसमें पतले और विद्युतरोधित (insulated) ताँबे के तार के बहुत चक्कर होते हैं। यह कुंडली फास्फार ब्रांज की बहुत पतली पत्ती द्वारा एक पेंच से लटकी रहती है, कुंडली का एक सिरा इसी पत्ती से जुड़ा रहता है और पत्ती का संबंध धारामापी के ए संयोजक पेंच से होता है। इस पत्ती में एक वृत्ताकार समतल या नतोदर दर्पण भी लगा रहता है, जो पत्ती के साथ साथ घूमता है। कुंडली का दूसरा सिरा धातु की एक सर्पिल कमानी से जुड़ा रहता है, जिसका संबंध दूसरे संयोजक पेंच से होता है। यह कुंडली एक शक्तिशाली स्थायी नाल चुंबक के ध्रुवों के बीच में लटकी रहती है। चुंबक के ध्रुव नतोदर बेलनाकार आकृति में कटे रहते हैं। एक नर्म लोहे का छोटा सा बेलन दोनों ध्रुवखंडों के बीच में कुंडली के भीतर एक पेच द्वारा धारामापी की पीठ में कसा रहता है। ये सब वस्तुएँ एक अचुंबकीय बक्स में बंद रखी जाती हैं। बक्स के सामने के भाग में काँच लगा रहता है, जिससे दर्पण का विक्षेप लैंप तथा पैमाना विधि से नापा जा सके। जब कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तब कुंडली के दो भुजाओं पर बलयुग्म कार्य करता है और कुंडली को उसकी स्थिरावस्था से घुमा देता है, जिससे फॉस्फॉर ब्रांज की पत्ती और नीचे की सर्पिल कमानी में ऐंठन आ जाती है और ए ऐंठन बल युग्म कुंडली पर विपरीत दिशा में कार्य करने लगता है। जिससे कुंडली शीघ्र ही संतुलन में आ जाती है। यदि कुंडली का विक्षेप कोण थ हो, तो धारामान (धा) निम्न सूत्र से निकलता है :

- धा = क थ

अर्थात् धारामान विक्षेप कोण का समानुपाती होता है। ये धारामापी अत्यंत स्थायी और यथेष्ट सुग्रांहक होते हैं। इनसे १०-१० ऐंपियर तक की धारा नापी जा सकती है। चलकुंडल धारामापी मुख्यतया दो प्रकार के होते हैं :

- (१) मृत-स्पंद (Dead-beat)

- (२) प्रक्षेप धारामापी (Ballistic galvanometer)।

मृत-स्पंद धारामापी (Dead-beat Galvanometer)

इसमें कुंडली एक धातु के ढाँचे पर लपेट दी जाती है, जिससे धारा प्रवाहित होने पर कुंडली विक्षेपित हो शीघ्र स्थिर हो जाती है। जैसे ही कुंडली घूमती है, उसमें और उसके धातु के ढांचे में भंवर धाराएँ उत्पन्न होती हैं और कुंडली को रोक देती हैं। कुंडली दोलन नहीं करती, इसी से इस यंत्र को मृत-स्पंद कहते हैं। धारा के हटते ही कुंडली अपनी पूर्व स्थिति में पहुँच जाती है। अतएव धारा का मान कुंडली की पूर्वस्थिति तथा धारा प्रवाहित होने पर की स्थिति के ज्ञान से बड़ी सरलता से ज्ञात किया जा सकता है।

प्रक्षेप धारामापी (Ballistic Galvanometer)

इस धारामापी में कुंडली एक अचालक ढाँचे पर बँधी रहती है और इस कारण उसमें भंवर धारा नहीं उत्पन्न होती। अत: कुंडली के विक्षेप में बहुत कम प्रतिरोध पड़ता है। कुंडली धातु के ढाँचे पर आविष्ट न होने से धारा प्रवाहित किए जाने पर, अपनी विक्षेपस्थिति के दोनों ओर दोलन करती है। यह अति सूक्ष्मग्राही होता है और क्षणिक आवेश को भी बड़ी सुगमतापूर्व इससे हम ज्ञात कर सकते हैं।

Remove ads

विद्युत् गतिकीय ऐमीटर

चल लोह ऐमीटर

सारांश

परिप्रेक्ष्य

इसका स्केल अरैखिक है।

ये दो प्रकार के होते हैं : आकर्षणवाले तथा प्रतिकर्षणवाले।

आकर्षण प्ररूप (Soft iron, Attraction type)

विद्युत्रोधी तारों की एक स्थिर कुंडली से यदि विद्युत्धारा प्रवाहित हो, तो कुंडली के बीच में और आसपास में भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इस कुंडली के पास यदि कच्चे लोहे का एक टुकड़ा लटका दिया जाए, तो वह कुंडली की ओर आकर्षित हो जाता है। इस लोहे के टुकड़े में अगर एक संकेतक लगा हो, तो संकेतक भी विक्षेपित हो जाएगा। यदि कोई ऐसी व्यवस्था हो कि लोहे के टुकड़े पर जो आकर्षण बल है उसके विपरीत बल लगाकर उसे संतुलन में लाया जा सके, तो धारा का मान संकेतक के विक्षेप से पता चल सकेगा। बहुधा एक सर्पिल कमानी द्वारा इस आकर्षणबल का विरोध किया जाता है। आकर्षण बल धारा-मान के वर्ग के समानुपाती होता है। इसलिए संकेतक का विक्षेप भी धारा मान के वर्ग के समानुपाती होगा। इसी कारण यह प्रत्यावर्ती धारा का मान भी ज्ञात कर सकता है।

प्रतिकर्षण प्ररूप (Soft iron, Repulsion type)

विद्युतरोधी तारों के कई चक्कारों की स्थिर कुंडली के बीच, दो नरम लोहे के पतले छड़ कुंडली के अक्ष के समांतर लगे हैं। एक छड़ तो स्थिर रहता है, दूसरा एक संकेतक से जुड़ा है जो स्वयं एक कील पर लगा है। संकेतक का दूसरा सिरा एक डायल (Dial) पर घूमता है। जब कुंडली में धारा प्रवाहत होती है, तब दोनों छड़ एक ही प्रकार के प्रेरित चुंबक हो जाते हैं। चुंबकीय नियमों के अनुसार उनमें प्रतिकर्षण होतो है और संकेतक से जुड़ा लोहा घूम जाता है, जिससे संकेतक में विक्षेप होता है। इसमें भी विक्षेपणकोण धारामान के वर्ग का समानुपाती होता है। ये यंत्र अत्यंत सरल और सस्ते होते हैं। जब नापने में बहुत यथार्थता की आवश्यकता नहीं होती और अनेक पुष्ट यंत्रों की आवश्यकता होती है, तब इसी सिद्धांत पर बने अमीटर (ammeter) और वोल्टमापी (volmeter) प्रयोग में लाए जाते हैं। बिजली घरों में स्विचबोर्ड पर नर्म लोहे के यंत्रों का ही प्रयोग अधिकतर होता है। प्रेरित चुंबक में आकर्षण या प्रतिकर्षण धाराप्रवाह की दिशा पर निर्भर नहीं होता। बल धारामान के वर्ग का समानुपाती होता है। इस कारण धारा प्रवाह की दिशा कुछ भी हो, बल की दिशा एक ही होती है। इन्हीं कारणों से ये यंत्र दिष्ट धारा अथवा प्रत्यावर्तीं धारा दोनों को नापने के प्रयोग में लाए जाते हैं। कुंडली के प्रेरकत्व के कारण ये उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्तीं धारा के मापनकार्य में नहीं प्रयुक्त किए जा सकते।

Remove ads

तप्त-तार ऐमीटर

सारांश

परिप्रेक्ष्य

इस प्रकार के ऐमीटर विद्युत्धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर निर्भर होते हैं। जब धारा किसी चालक से प्रवाहित होती है, तब वह चालक तप्त हो जाता है। उत्पन्न ऊष्मा का मान (धारा)२ x (प्रतिरोध) के समानुपाती होता है। यदि धारा ऐंपियर में और प्रतिरोध ओम में हो, तो

- ऊष्मा = (धा)२ (प्रतिरोध) जूल प्रति सेकंड (वाट)

ऊष्मा का मान धारामान के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात् धारा की दिशा पर निर्भर नहीं हैं। इसलिए ऐसे ऐमीटर दिष्टधारा अथवा प्रत्यावर्ती धारा दोनों ही के नापने के प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इस प्रभाव का प्रयोग मापनविधि में दो प्रकार से किया गया है :

- (१) जनित ऊष्मा के कारण तार में प्रसार होता है, जिसके कारण संकेतक में विक्षेप होता है,

- (२) जनित ऊष्मा से एक तापयग्म का संगम गरम किया जाता है, जिसके कारण तापयुग्म में विद्युत् वाहक बल उत्पन्न होता है और किसी दूसरे दिष्ट धारामापी में धारा प्रवाहित करता है।

पहले प्रकार का यंत्र सबसे पहले १८८३ में मेजर कारड्यू (Major Cardew) ने बनाया था। हार्टमान-ब्रॉन (Hartman Braun) ने इसमें सधार किया। तार में धारा बहती है और तप्त होने के कारण उसमें प्रसार होता है। इस समय तार के बीच में जुड़ी हुई कमानी तार को खींचती है और घिरनी प्रसार के अनुसार घूम जाती है। साथ ही साथ घिरनी में लगा संकेतक भी विक्षेपित होता है और धारा का मान डायल पर दर्शित करता है। धारा की अनुपस्थिति में तार ठंढा हो कर सिकुड़ता है और संकेतक फिर अपनी पूर्व दशा में आ जाता है। ऐसे धारामापी सरल और सस्ते होने के कारण बहुत प्रयोग में लाए गए हैं।

इनमें कुंडली नहीं होती, इस कारण उनमें प्रेरकत्व नहीं होता और उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्तीं धारा भी नापी जाती है, परंतु ये पर्याप्त रूप से यथार्थ नहीं होते और अधिक मात्रा की धारा को सहन करने में असमर्थ होते हैं। इनसे अधिक सुविधाजनक और यथार्थ तापयुग्म वाले धारामापी होते हैं। आजकल उच्च आवृत्ति की प्रत्यावर्ती धारा का मापन अधिकतर उन्हीं यंत्रों से होता है। धारा तार से प्रवाहित होकर उसे तप्त करती है। इस तार से जुड़े हुए तांबा कान्सटैंटन तापयुग्म का संगम भी गरम होता है। इस कारण तापयुग्म में ताप के अनुपात में विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। यह एक दिष्ट धारामापी में धारा प्रवाहित करता है। इसके डायल (dial) में अंशांकन (caIibration) रहने पर वह पहली प्रत्यावर्ती धारा का मान प्रदर्शित करता है।

Remove ads

आंकिक ऐमीटर

== समाकलनी ऐमीटर ==hiiuu

इन्हें भी देखें

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads