शीर्ष प्रश्न

समयरेखा

चैट

परिप्रेक्ष्य

आग्नेय शैल

sarang thakare the sarang thakare hfd6 विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश

Remove ads

आग्नेय शैल (अंग्रेज़ी: Igneous rock) वे शैल हैं जिनकी रचना धरातल के नीचे स्थित तप्त एवं तरल चट्टानी पदार्थ, अर्थात् मैग्मा, के सतह के ऊपर आकार लावा प्रवाह के रूप में निकल कर अथवा ऊपर उठने के क्रम में सतह के नीचे या सतह के ऊपर ठंढे होकर ठोस रूप में जम जाने से होती है। अतः आग्नेय चट्टानें पिघले हुए चट्टानी पदार्थ के ठंढे होकर जम जाने से बनती हैं।[1] ये रवेदार भी हो सकती है और बिना कणों या रवे के भी।[2] ये चट्टानें पृथ्वी पर पायी जाने वाली अन्य दो प्रमुख चट्टानों, अवसादी और रूपांतरित के साथ मिलकर पृथ्वी पर पायी जाने वाली चट्टानों के तीन प्रमुख प्रकार बनाती हैं।

पृथ्वी के धरातल की उत्पत्ति में सर्वप्रथम इनका निर्माण होने के कारण इन्हें 'प्राथमिक शैल' भी कहा जाता है। ऐसा इसलिए भी कहा जाता है कि यही वे पहली चट्टानें हैं जो पिघले हुए चट्टानी पदार्थ से बनती हैं[3]जबकि अवसादी या रूपांतरित चट्टानें इन आग्नेय चट्टानों के टूटने या ताप और दाब के प्रभाव आकार में बदलने से से बनती हैं।[4]

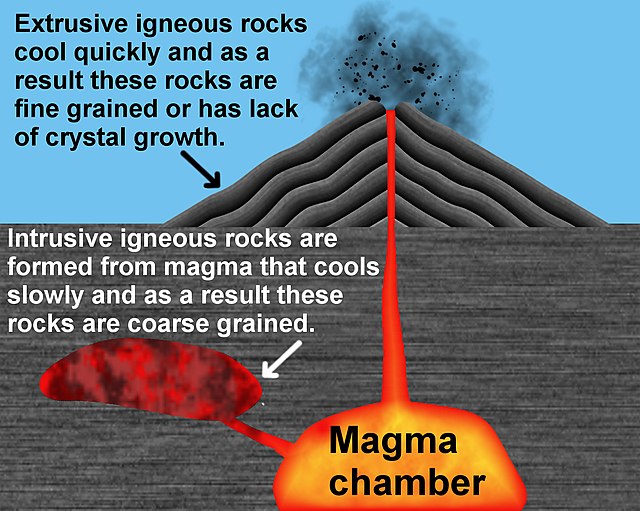

इनके दो मुख्य प्रकार हैं। ज्वालामुखी उदगार के समय भूगर्भ से निकालने वाला लावा जब धरातल पर जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात आग्नेय चट्टानों में परिवर्तित हो जाता है तो इसे बहिर्भेदी या ज्वालामुखीय चट्टान कहा जाता है। इसके विपरीत जब ऊपर उठता हुआ मैग्मा धरातल की सतह पर आकर बाहर निकलने से पहले ही ज़मीन के अन्दर ही ठंडा होकर जम जाता है तो इस प्रकार अंतर्भेदी चट्टान कहते हैं। [5]

चूँकि, ज़मीनी सतह से नीचे बनने वाली आग्नेय चट्टानें धीरे-धीरे ठंडी होकर जमती है, ये रवेदार होती हैं, क्योंकि मैग्माई पदार्थ के अणुओं के एक दूसरे के साथ संयोजित होकर क्रिस्टल या रवे बनाने हेतु काफ़ी समय मिल जाता है। इसके ठीक उलट, जब मैग्मा लावा के रूप में ज्वालामुखी उदगार के समय बाहर निकल कर ठंढा होकर जमता है तो रवे बनने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिलता और इस प्रकार बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें काँचीय या गैर-रवेदार (glassy) होती हैं।[6]

आग्नेय चट्टानों के परतों में जीवाश्मों का पूर्णतः अभाव पाया जाता है। अप्रवेश्यता अधिक होने के कारण इन पर रासायनिक अपक्षय का बहुत कम प्रभाव पड़ता है, लेकिन यांत्रिक एवं भौतिक अपक्षय के कारण इनका विघटन व वियोजन प्रारम्भ हो जाता है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो, ऑब्सीडियन, डायोराईट, डोलोराईट, एन्डेसाईट, पेरिड़ोटाईट, फेलसाईट, पिचस्टोन, प्युमाइस इत्यादि आग्नेय चट्टानों के प्रमुख उदाहरण है।

Remove ads

भूवैज्ञानिक महत्त्व

पृथ्वी की पपड़ी के ऊपरी 16 किलोमीटर (10 मील) में लगभग 90% से 95% तक आग्नेय चट्टानें और कायांतरित चट्टानें पायी जाती हैं। [7]

इनका महत्त्व इसलिए है क्योंकि:

- इनकी रचना और रासायनिक संगठन पृथ्वी के अंतरतम और मैंटल के बारे में जानकारी उपलब्ध कराता है।

- पृथ्वी पर विवर्तनिक घटनाओं को जानकारी देती हैं।

- इनमें बहुमूल्य खनिज अयस्क पाए जाते हैं।

वर्गीकरण

आग्नेय चट्टानों घटना, बनावट, खनिज, रासायनिक संरचना और आग्नेय शरीर की ज्यामिति की विधा के अनुसार वर्गीकृत की जाती है|

आग्नेय शैल के अंतर्भेदी रूप

आग्नेय शैल के अंतर्भेदी रूप का निर्माण मैग्मा के पृथ्वी के धरातल के भीतर जमा होकर ठोस रूप ग्रहण करने से बनता है। इसके कई प्रकार है :-

बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें

बहिर्भेदी आग्नेय चट्टानें वे चट्टानें हैं जो मैग्मा के पृथ्वी कि सतह के ऊपर निकल कर लावा के रूप में आकर ठंढे होकर जमने से बनती हैं। चूँकि इस प्रकार के उद्भेदन को ज्वालामुखी उद्भेदन कहा जाता है, अतः ऐसी चट्टानों को ज्वालामुखीय चट्टानें भी कहते हैं।

Remove ads

आग्नेय शैल के प्रकार

आग्नेय चट्टानें तीन तरह की होती है

- प्लूटोनिक चट्टान

- ह्यूपैबिसल चट्टान

- वाल्कैनिक चट्टान

सन्दर्भ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads