शीर्ष प्रश्न

समयरेखा

चैट

परिप्रेक्ष्य

गुप्त राजवंश

प्राचीन भारत का साम्राज्य(लगभग तीसरी शताब्दी ई.पू.-575 ई.) विकिपीडिया से, मुक्त विश्वकोश

Remove ads

गुप्त साम्राज्य (ल. 240/275–550 इस्वी) प्राचीन भारत का एक भारतीय साम्राज्य था। जिसने लगभग संपूर्ण उत्तर भारत पर शासन किया।[4] इतिहासकारों द्वारा इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना जाता है।[5][note 1]

मौर्य वंश व शुंग वंश पतन के बाद दीर्घकाल में हर्ष तक भारत में राजनीतिक एकता स्थापित नहीं रही। कुषाण एवं सातवाहनों ने राजनीतिक एकता लाने का प्रयास किया। मौर्योत्तर काल के उपरान्त तीसरी शताब्दी ईस्वी में तीन राजवंशो का उदय हुआ जिसमें मध्य भारत में नाग शक्ति, दक्षिण में वाकाटक तथा पूर्वी में गुप्त वंश प्रमुख हैं। मौर्य वंश के पतन के पश्चात नष्ट हुई राजनीतिक एकता को पुनः स्थापित करने का श्रेय गुप्त वंश को है।

गुप्त साम्राज्य की नींव तीसरी शताब्दी के चौथे दशक में तथा उत्थान चौथी शताब्दी की शुरुआत में हुआ। गुप्त वंश का प्रारम्भिक राज्य आधुनिक उत्तर प्रदेश और बिहार में था।साम्राज्य के पहले शासक चंद्र गुप्त प्रथम थे, जिन्होंने विवाह द्वारा लिच्छवी के साथ गुप्त को एकजुट किया। उनके पुत्र प्रसिद्ध समुद्रगुप्त ने विजय के माध्यम से साम्राज्य का विस्तार किया। ऐसा लगता है कि उनके अभियानों ने उत्तरी और पूर्वी भारत में गुप्त शक्ति का विस्तार किया और मध्य भारत और गंगा घाटी के कुलीन राजाओं और उन क्षेत्रों को वस्तुतः समाप्त कर दिया जो तब गुप्त वंश के प्रत्यक्ष प्रशासनिक नियंत्रण में आ गए थे । साम्राज्य के तीसरे शासक चंद्रगुप्त द्वितीय (या विक्रमादित्य, "शौर्य का सूर्य") उज्जैन तक साम्राज्य का विस्तार करने के लिए मनाया गया, लेकिन उनका शासनकाल सैन्य विजय की तुलना में सांस्कृतिक और बौद्धिक उपलब्धियों से अधिक जुड़ा हुआ था। उनके उत्तराधिकारी- कुमारागुप्त, स्कंदगुप्त और अन्य - ने धुनास (हेफ्थालवासियों की एक शाखा) पर आक्रमण के साथ साम्राज्य के क्रमिक निधन को देखा। 6 वीं शताब्दी के मध्य तक, जब राजवंश का अंत हुआ, तो राज्य एक छोटे आकार में घट गया था।

Remove ads

गुप्त वंश की उत्पत्ति

सारांश

परिप्रेक्ष्य

गुप्त सामाज्य का उदय तीसरी शताब्दी के अन्त में प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। जिस प्राचीनतम गुप्त राजा के बारे में पता चला है वो है श्रीगुप्त। हालांकि प्रभावती गुप्त के पूना ताम्रपत्र अभिलेख में इसे 'आदिराज' कहकर सम्बोधित किया गया है। पुराणों में ये कहा गया है कि आरंभिक गुप्त राजाओं का साम्राज्य गंगा द्रोणी, प्रयाग, साकेत (अयोध्या) तथा मगध में फैला था। श्रीगुप्त के समय में महाराजा की उपाधि सामन्तों को प्रदान की जाती थी, अतः श्रीगुप्त किसी के अधीन शासक था। प्रसिद्ध इतिहासकार के. पी. जायसवाल के अनुसार श्रीगुप्त भारशिवों के अधीन छोटे से राज्य प्रयाग का शासक था। चीनी यात्री इत्सिंग के अनुसार मगध के मृग शिखावन में एक मन्दिर का निर्माण करवाया था। तथा मन्दिर के व्यय में २४ गाँव को दान दिये थे। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, गुप्त राजकुमारी प्रभावती-गुप्ता के पुणे और रिद्धपुर शिलालेखों में कहा गया है कि वह धारणा गोत्र से संबंधित थीं।[7][8]

कुछ इतिहासकार, जैसे कि ए. एस. अल्टेकर ने सिद्धांत दिया है कि गुप्त मूल रूप से वैश्य थे, क्योंकि कुछ प्राचीन भारतीय ग्रंथ (जैसे विष्णु पुराण) इसके सदस्यों के लिए "गुप्त" वैश्य वर्ण का उपनाम लिखते हैं।[9][10]

इस सिद्धांत के आलोचकों का तर्क है कि:

Remove ads

घटोत्कच

श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच गद्दी पर बैठा। २८० ई. से 320 ई. तक गुप्त साम्राज्य का शासक बना रहा। वह शाही परिवार का वंशज रहा हो सकता है, प्रभावती गुप्त के पूना एवं रिद्धपुर ताम्रपत्र अभिलेखों में घटोत्कच को गुप्त वंश का प्रथम राजा बताया गया है,इसका राज्य सम्भवतः मगध के आस-पास तक ही सीमित था।

चंद्रगुप्त प्रथम

सारांश

परिप्रेक्ष्य

सन् ३२० में चन्द्रगुप्त प्रथम अपने पिता घटोत्कच के बाद राजा बना। चन्द्रगुप्त गुप्त वंशावली में पहला स्वतन्त्र शासक था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त ने में लिच्छवि संघ को अपने साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया। इसका शासन काल (320 ई. से 335 ई. तक) था। चंद्रगुप्त ने गुप्त संवत् की स्थापना 319–320 ई. में की थी। गुप्त संवत् तथा शक संवत् के मध्य 241 वर्षों का अंतर था।

पुराणों तथा हरिषेण लिखित प्रयाग प्रशस्ति से चन्द्रगुप्त प्रथम के राज्य के विस्तार के विषय में जानकारी मिलती है। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवियों के सहयोग और समर्थन पाने के लिए उनकी राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। स्मिथ के अनुसार इस वैवाहिक सम्बन्ध के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त ने लिच्छवियों का राज्य प्राप्त कर लिया तथा मगध उसके सीमावर्ती क्षेत्र में आ गया। कुमार देवी के साथ विवाह-सम्बन्ध करके चन्द्रगुप्त प्रथम ने वैशाली राज्य प्राप्त किया। चन्द्रगुप्त ने जो सिक्के चलाए उसमें चन्द्रगुप्त और कुमारदेवी के चित्र अंकित होते थे। लिच्छवियों के दूसरे राज्य नेपाल के राज्य को उसके पुत्र समुद्रगुप्त ने मिलाया।

हेमचन्द्र राय चौधरी के अनुसार अपने महान पूर्ववर्ती शासक बिम्बिसार की भाँति चन्द्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवि राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह कर द्वितीय मगध साम्राज्य की स्थापना की। उसने विवाह की स्मृति में राजा-रानी प्रकार के सिक्कों का चलन करवाया। इस प्रकार स्पष्ट है कि लिच्छवियों के साथ सम्बन्ध स्थापित कर चन्द्रगुप्त प्रथम ने अपने राज्य को राजनैतिक दृष्टि से सुदृढ़ तथा आर्थिक दृष्टि से समृद्ध बना दिया। राय चौधरी के अनुसार चन्द्रगुप्त प्रथम ने कौशाम्बी तथा कौशल के महाराजाओं को जीतकर अपने राज्य में मिलाया तथा साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में स्थापित की।

समुद्रगुप्त

सारांश

परिप्रेक्ष्य

चन्द्रगुप्त प्रथम के बाद 335 ई. में उसका तथा कुमारदेवी का पुत्र समुद्रगुप्त राजगद्दी पर बैठा। सम्पूर्ण प्राचीन भारतीय इतिहास में महानतम शासकों के रूप में वह नामित किया जाता है। इन्हें परक्रमांक कहा गया है। समुद्रगुप्त का शासनकाल राजनैतिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के उत्कर्ष का काल माना जाता है। इस साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। समुद्रगुप्त ने "महाराजाधिराज" की उपाधि धारण की। वे स्वयं को "लिच्छवि दौहित्र" कहे जाने पर गर्व का अनुभव करते थे।

श्रीलंका के शासक मेघवर्मन ने बोधगया में एक बौध्द विहार के निर्माण की अनुमति पाने हेतू अपना राजदूत समुद्रगुप्त के पास भेजा। समुद्रगुप्त एक असाधारण सैनिक योग्यता वाला महान विजित सम्राट था। विन्सेंट स्मिथ ने इन्हें नेपोलियन की उपाधि दी। उसका सबसे महत्वपूर्ण अभियान दक्षिण की तरफ़ (दक्षिणापथ) था। इसमें उसके बारह विजयों का उल्लेख मिलता है।

समुद्रगुप्त एक अच्छा राजा होने के अतिरिक्त एक अच्छा कवि तथा संगीतज्ञ भी था। उसे कला मर्मज्ञ भी माना जाता है। उसका देहान्त 380 ई. में हुआ जिसके बाद उसका पुत्र चन्द्रगुप्त द्वितीय राजा बना। यह उच्चकोटि का विद्वान तथा विद्या का उदार संरक्षक था। उसे कविराज भी कहा गया है। वह महान संगीतज्ञ था जिसे वीणा वादन का शौक था। इसने प्रसिद्ध बौद्ध विद्वान वसुबन्धु को अपना मन्त्री नियुक्त किया था।

हरिषेण, समुद्रगुप्त का मन्त्री एवं दरबारी कवि था। हरिषेण द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के राज्यारोहण, विजय, साम्राज्य विस्तार के सम्बन्ध में सटीक जानकारी प्राप्त होती है। काव्यालंकार सूत्र में समुद्रगुप्त का नाम 'चन्द्रप्रकाश' मिलता है। उसने उदार, दानशील, असहायी तथा अनाथों को अपना आश्रय दिया। वैदिक धर्म के अनुसार इन्हें धर्म व प्राचीर बन्ध यानी धर्म की प्राचीर कहा गया है।

- समुद्रगुप्त का साम्राज्य–

समुद्रगुप्त ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जो उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विन्ध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में पूर्वी मालवा तक विस्तृत था। कश्मीर, पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी राजस्थान, सिन्ध तथा गुजरात को छोड़कर समस्त उत्तर भारत इसमें सम्मिलित थे। दक्षिणापथ के शासक तथा पश्चिमोत्तर भारत की विदेशी शक्तियाँ उसकी अधीनता स्वीकार करती थीं। समुद्रगुप्त ने सैन्य विजय के उपरांत एक अश्वमेध यज्ञ करवाया। प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की दिग्विजय का ध्येय "धरणि बंध" (भूमंडल को बांधना) था। इन्होने उत्तर भारत के नो शासकों को पराजित किया जिनमें अच्युत, नागसेन तथा गणपतिनाथ प्रमुख थे।

समुद्रगुप्त के काल में सदियों के राजनीतिक विकेन्द्रीकरण तथा विदेशी शक्तियों के आधिपत्य के बाद आर्यावर्त पुनः नैतिक, बौद्धिक तथा भौतिक उन्नति की चोटी पर जा पहुँचा था।

Remove ads

रामगुप्त

समुद्रगुप्त के बाद रामगुप्त सम्राट बना, लेकिन इसके राजा बनने में विभिन्न विद्वानों में मतभेद है।

विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर पता चलता है कि समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे- रामगुप्त तथा चन्द्रगुप्त। रामगुप्त बड़ा होने के कारण पिता की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठा, लेकिन वह निर्बल एवं कायर था। वह शकों द्वारा पराजित हुआ और अत्यन्त अपमानजनक सन्धि कर अपनी पत्नी ध्रुवस्वामिनी को शकराज को भेंट में दे दिया था, लेकिन उसका छोटा भाई चन्द्रगुप्त द्वितीय बड़ा ही वीर एवं स्वाभिमानी व्यक्ति था। वह छद्म भेष में ध्रुवस्वामिनी के वेश में शकराज के पास गया। फलतः रामगुप्त निन्दनीय होता गया। तत्पश्चात् चन्द्रगुप्त द्वितीय ने अपने बड़े भाई रामगुप्त की हत्या कर दी। उसकी पत्नी से विवाह कर लिया और गुप्त वंश का शासक बन बैठा।

Remove ads

चन्द्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य

सारांश

परिप्रेक्ष्य

चन्द्रगुप्त द्वितीय ३७५ ई. में सिंहासन पर आसीन हुआ। वह समुद्रगुप्त की प्रधान महिषी दत्तदेवी से हुआ था। वह विक्रमादित्य के नाम से इतिहास में प्रसिद्ध हुआ। उसने ३७५ से ४१५ ई. तक (४० वर्ष) शासन किया।

चन्द्रगुप्त द्वितीय ने शकों पर अपनी विजय हासिल की जिसके बाद गुप्त साम्राज्य एक शक्तिशाली राज्य बन गया। चन्द्रगुप्त द्वितीय के समय में क्षेत्रीय तथा सांस्कृतिक विस्तार हुआ।

हालांकि चन्द्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम देव, देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि हैं। उसने विक्रमांक, विक्रमादित्य, परम भागवत आदि उपाधियाँ धारण की। उसने नागवंश, वाकाटक और कदम्ब राजवंश के साथ वैवाहिक सम्बन्ध स्थापित किये। चन्द्रगुप्त द्वितीय ने नाग राजकुमारी कुबेर नागा के साथ विवाह किया जिससे एक कन्या प्रभावती गुप्त पैदा हुई। वाकाटकों का सहयोग पाने के लिए चन्द्रगुप्त ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह वाकाटक नरेश रूद्रसेन द्वितीय के साथ कर दिया। उसने ऐसा संभवतः इसलिए किया कि शकों पर आक्रमण करने से पहले दक्कन में उसको समर्थन हासिल हो जाए। उसने प्रभावती गुप्त के सहयोग से गुजरात और काठियावाड़ की विजय प्राप्त की। वाकाटकों और गुप्तों की सम्मिलित शक्ति से शकों का उन्मूलन किया।

कदम्ब राजवंश का शासन कुंतल (कर्नाटक) में था। चन्द्रगुप्त के पुत्र कुमारगुप्त प्रथम का विवाह कदम्ब वंश में हुआ।

शक उस समय गुजरात तथा मालवा के प्रदेशों पर राज कर रहे थे। शकों पर विजय के बाद उसका साम्राज्य न केवल मजबूत बना बल्कि उसका पश्चिमी समुद्र पत्तनों पर अधिपत्य भी स्थापित हुआ। इस विजय के पश्चात उज्जैन गुप्त साम्राज्य की राजधानी बना।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल ब्राह्मण धर्म के चरमोत्कर्ष का काल था। इनका प्रधान सचिव वीरेन (शैव) तथा सेनापति अम्रकार्दव (बौद्ध) था।

विद्वानों को इसमें संदेह है कि चन्द्रगुप्त द्वितीय तथा विक्रमादित्य एक ही व्यक्ति थे। उसके शासनकाल में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान ने 399 ईस्वी से 414 ईस्वी तक भारत की यात्रा की। उसने भारत का वर्णन एक सुखी और समृद्ध देश के रूप में किया। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल को स्वर्ण युग भी कहा गया है।

चन्द्रगुप्त एक महान प्रतापी सम्राट था। उसने अपने साम्राज्य का और विस्तार किया।

- शक विजय- पश्चिम में शक क्षत्रप शक्तिशाली साम्राज्य था। ये गुप्त राजाओं को हमेशा परेशान करते थे। शक गुजरात के काठियावाड़ तथा पश्चिमी मालवा पर राज्य करते थे। ३८९ ई. ४१२ ई. के मध्य चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा शकों पर आक्रमण कर विजित किया। शकों पर विजय के उपलक्ष्य में रजत मुद्राओं का प्रचलन करवाया था तथा "शकारि" उपाधि धारण की एवं व्याध्र शैली के सिक्के चलाए।

- वाहीक विजय- महाशैली स्तम्भ लेख के अनुसार चन्द्र गुप्त द्वितीय ने सिन्धु के पाँच मुखों को पार कर वाहिकों पर विजय प्राप्त की थी। वाहिकों का समीकरण कुषाणों से किया गया है, पंजाब का वह भाग जो व्यास का निकटवर्ती भाग है।

- बंगाल विजय- महाशैली स्तम्भ लेख के अनुसार यह ज्ञात होता है कि चन्द्र गुप्त द्वितीय ने बंगाल के शासकों के संघ को परास्त किया था।

- गणराज्यों पर विजय- पश्चिमोत्तर भारत के अनेक गणराज्यों द्वारा समुद्रगुप्त की मृत्यु के पश्चात्अपनी स्वतन्त्रता घोषित कर दी गई थी।

परिणामतः चन्द्रगुप्त द्वितीय द्वारा इन गणरज्यों को पुनः विजित कर गुप्त साम्राज्य में विलीन किया गया। अपनी विजयों के परिणामस्वरूप चन्द्रगुप्त द्वितीय ने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। उसका साम्राज्य पश्चिम में गुजरात से लेकर पूर्व में बंगाल तक तथा उत्तर में हिमालय की तापघटी से दक्षिण में नर्मदा नदी तक विस्तृत था। चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में उसकी प्रथम राजधानी पाटलिपुत्र और द्वितीय राजधानी उज्जयिनी थी।

चन्द्रगुप्त द्वितीय का काल कला-साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। उसके दरबार में विद्वानों एवं कलाकारों को आश्रय प्राप्त था। उसके दरबार में नौ रत्न थे- कालिदास, धन्वन्तरि, क्षपणक, अमरसिंह, शंकु, बेताल भट्ट, घटकर्पर, वाराहमिहिर, वररुचि, आर्यभट्ट, विशाखदत्त, शूद्रक, ब्रम्हगुप्त, विष्णुशर्मा और भास्कराचार्य उल्लेखनीय थे। ब्रह्मगुप्त ने ब्राह्मसिद्धान्त प्रतिपादित किया जिसे बाद में न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नाम से प्रतिपादित किया।

Remove ads

कुमारगुप्त प्रथम

सारांश

परिप्रेक्ष्य

कुमारगुप्त प्रथम, चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के बाद सन् 415 में सत्तारूढ़ हुआ। अपने दादा समुद्रगुप्त की तरह उसने भी अश्वमेघ यज्ञ के सिक्के जारी किये। कुमारगुप्त ने चालीस वर्षों तक शासन किया।

कुमारगुप्त प्रथम (४१५ ई. से ४५५ ई.)- चन्द्रगुप्त द्वितीय के पश्चात् ४१५ ई. में उसका पुत्र कुमारगुप्त प्रथम सिंहासन पर बैठा। वह चन्द्रगुप्त द्वितीय की पत्नी ध्रुवदेवी से उत्पन्न सबसे बड़ा पुत्र था, जबकि गोविन्दगुप्त उसका छोटा भाई था। यह कुमारगुप्त के बसाठ (वैशाली) का राज्यपाल था।

कुमारगुप्त प्रथम का शासन शान्ति और सुव्यवस्था का काल था। साम्राज्य की उन्नति के पराकाष्ठा पर था। इसने अपने साम्राज्य का अधिक संगठित और सुशोभित बनाये रखा। गुप्त सेना ने पुष्यमित्रों को बुरी तरह परास्त किया था। कुमारगुप्त ने अपने विशाल साम्राज्य की पूरी तरह रक्षा की जो उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में अरब सागर तक विस्तृत था।

कुमारगुप्त प्रथम के अभिलेखों या मुद्राओं से ज्ञात होता है कि उसने अनेक उपाधियाँ धारण कीं। उसने महेन्द्र कुमार, श्री महेन्द्र, श्री महेन्द्र सिंह, महेन्द्रा दिव्य आदि उपाधि धारण की थी। मिलरक्द अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के साम्राज्य में चतुर्दिक सुख एवं शान्ति का वातावरण विद्यमान था। कुमारगुप्त प्रथम स्वयं वैष्णव धर्मानुयायी था, किन्तु उसने धर्म सहिष्णुता की नीति का पालन किया। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के ही प्राप्त हुए हैं। उसने अधिकाधिक संक्या में मयूर आकृति की रजत मुद्राएं प्रचलित की थीं। उसी के शासनकाल में नालन्दा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी।

कुमारगुप्त केे समय मे हूणों का हमला हुुआ।

कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल की प्रमुख घटनओं का निम्न विवरण है-

- पुष्यमित्र से युद्ध- भीतरी अभिलेख से ज्ञात होता है कि कुमारगुप्त के शासनकाल के अन्तिम क्षण में शान्ति नहीं थी। इस काल में पुष्यमित्र ने गुप्त साम्राज्य पर आक्रमण किया। इस युद्ध का संचालन कुमारगुप्त के पुत्र स्कन्दगुप्त ने किया था। उसने पुष्यमित्र को युद्ध में परास्त किया।

- दक्षिणी विजय अभियान- कुछ इतिहास के विद्वानों के मतानुसार कुमारगुप्त ने भी समुद्रगुप्त के समान दक्षिण भारत का विजय अभियान चलाया था, लेकिन सतारा जिले से प्राप्त अभिलेखों से यह स्पष्ट नहीं हो पाता है।

- अश्वमेध यज्ञ- सतारा जिले से प्राप्त १,३९५ मुद्राओं व लेकर पुर से १३ मुद्राओं के सहारे से अश्वमेध यज्ञ करने की पुष्टि होती है।

Remove ads

धर्म

सारांश

परिप्रेक्ष्य

श्रीगुप्त ने गया में चीनी यात्रियों के लिए एक मंदिर बनवाया था जिसका उल्लेख चीनी यात्री इत्सिंग ने ५०० वर्षों बाद सन् ६७१ से सन् ६९५ के बीच में किया।[14]

कुमारगुप्त एक (455 ई) कहा जाता है कि नालंदा की स्थापना की। आधुनिक आनुवांशिक अध्ययन इस बात का संकेत देते हैं कि गुप्त युग में ही भारतीय वर्ण समूहों ने विवाह नहीं किया (अंतरजातीय विवाह की प्रथा शुरू की) और स्वयं को अंतःसमूही बना लिया।[15]

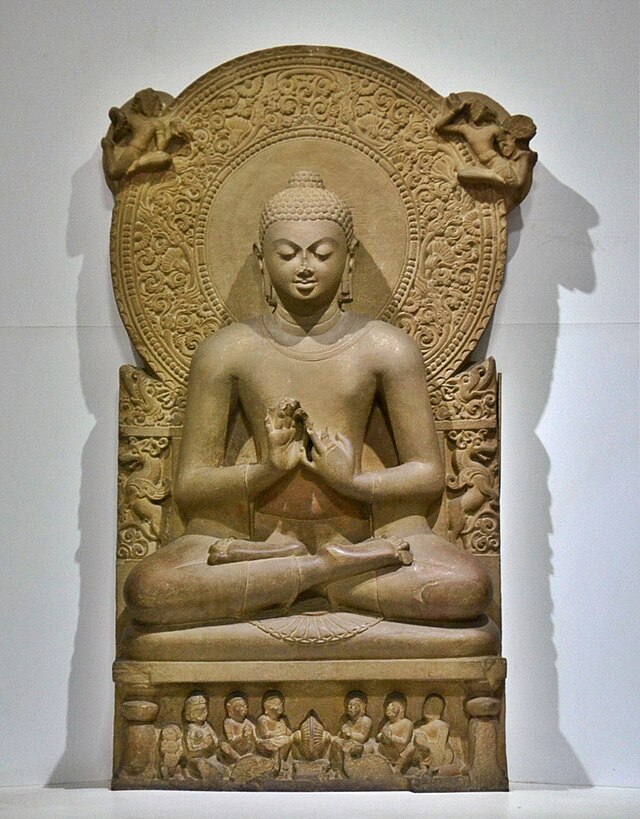

गुप्त शासकों ने विशेष रूप से बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया है। नरसिंहगुप्त बालादित्य (ल. 495–?), आधुनिक लेखक परमार्थ के अनुसार, महायानी दार्शनिक वसुबंधु के प्रभाव में पालन किया गया था।[16] उन्होंने नालंदा में एक संघाराम और एक 300 फीट (91 मी॰) ऊंचा विहार बनाया, जिसमें एक बुद्ध मूर्ति होती थी, जिसकी सदृशता जूआंजांग के अनुसार "बोधिवृक्ष" के नीचे बने "महाविहार" के समान थी। मंजुश्रीमूलकल्प (ल. 800 ई) के अनुसार, राजा नरसिंहगुप्त बौद्ध संन्यासी बन गए, और ध्यान के माध्यम से जगह छोड़ दी (बौद्ध ध्यान में)। चीनी संन्यासी जुआंजांग ने भी दर्शाया कि नरसिंहगुप्त बालादित्य के पुत्र, वज्र, जिन्होंने एक संघाराम का आदेश दिया, "धर्म में दृढ़ विश्वास रखते थे"।[17][18]

Remove ads

नालंदा विश्वविद्यालय

माना जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त राजा कुमारगुप्ता द्वारा किया गया था । नोलानाडा को दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय निवासी विश्वविद्यालय माना जाता है नालंदा संस्कृत शब्द 'नालम् + दा' से बना है। संस्कृत में 'नालम' का अर्थ 'कमल' होता है। कमल ज्ञान का प्रतीक है। नालम् + दा यानी कमल देने वाली, ज्ञान देने वाली। कालक्रम से यहाँ महाविहार की स्थापना के बाद इसका नाम 'नालंदा महाविहार' रखा गया।

स्कन्दगुप्त

सारांश

परिप्रेक्ष्य

पुष्यमित्र के आक्रमण के समय ही गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम की ४५५ ई. में मृत्यु हो गयी थी। उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र स्कन्दगुप्त सिंहासन पर बैठा। उसने सर्वप्रथम पुष्यमित्र को पराजित किया और उस पर विजय प्राप्त की। हालाँकि सैन्य अभियानों में वो पहले से ही शामिल रहता था। मन्दसौर शिलालेख से ज्ञात होता है कि स्कन्दगुप्त की प्रारम्भिक कठिनाइयों का फायदा उठाते हुए वाकाटक शासक नरेन्द्र सेन ने मालवा पर अधिकार कर लिया परन्तु स्कन्दगुप्त ने वाकाटक शासक नरेन्द्र सेन को पराजित कर दिया।

स्कंदगुप्त ने 12 वर्ष तक शासन किया। स्कन्दगुप्त ने विक्रमादित्य, क्रमादित्य आदि उपाधियाँ धारण कीं। कहोम अभिलेख में स्कन्दगुप्त को शक्रोपन कहा गया है।

स्कन्दगुप्त का शासन बड़ा उदार था जिसमें प्रजा पूर्णरूपेण सुखी और समृद्ध थी। स्कन्दगुप्त एक अत्यन्त लोकोपकारी शासक था जिसे अपनी प्रजा के सुख-दुःख की निरन्तर चिन्ता बनी रहती थी। जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि स्कन्दगुप्त के शासन काल में भारी वर्षा के कारण सुदर्शन झील का बाँध टूट गया था उसने दो माह के भीतर अतुल धन का व्यय करके पत्थरों की जड़ाई द्वारा उस झील के बाँध का पुनर्निर्माण करवा दिया। इस झील के पुनरुद्धार का कार्य सौराष्ट्र के गवर्नर पर्णदत्त के पुत्र चक्रपालित को सौंपा गया।

उसके शासनकाल में संघर्षों की भरमार लगी रही। उसको सबसे अधिक परेशान मध्य एशियाई हूण लोगो ने किया। हूण एक बहुत ही दुर्दांत कबीले थे तथा उनके साम्राज्य से पश्चिम में रोमन साम्राज्य को भी खतरा बना हुआ था। श्वेत हूणों के नाम से पुकारे जाने वाली उनकी एक शाखा ने हिंदुकुश पर्वत को पार करके फ़ारस तथा भारत की ओर रुख किया। उन्होंने पहले गांधार पर कब्जा कर लिया और फिर गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी। पर स्कंदगुप्त ने उन्हे करारी शिकस्त दी और हूणों ने अगले 50 वर्षों तक अपने को भारत से दूर रखा। स्कंदगुप्त ने मौर्यकाल में बनी सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार भी करवाया।

गोविन्दगुप्त स्कन्दगुप्त का छोटा चाचा था, जो मालवा के गवर्नर पद पर नियुक्त था। इसने स्कन्दगुप्त के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। स्कन्दगुप्त ने इस विद्रोह का दमन किया।

स्कन्दगुप्त राजवंश का आखिरी शक्तिशाली सम्राट था। ४६७ ई. उसका निधन हो गया।

Remove ads

पतन

सारांश

परिप्रेक्ष्य

स्कंदगुप्त की मृत्य सन् 467 में हुई। हंलांकि गुप्त वंश का अस्तित्व इसके 100 वर्षों बाद तक बना रहा पर यह धीरे धीरे कमजोर होता चला गया।

स्कन्दगुप्त के बाद इस साम्राज्य में निम्नलिखित प्रमुख राजा हुए:

पुरुगुप्त

- यह कुमारगुप्त का पुत्र था और स्कन्दगुप्त का सौतेला भाई था। स्कन्दगुप्त का कोई अपना पुत्र नहीं था। पुरुगुप्त बुढ़ापा अवस्था में राजसिंहासन पर बैठा था फलतः वह सुचारु रूप से शासन को नहीं चला पाया और साम्राज्य का पतन प्रारम्भ हो गया।

कुमारगुप्त द्वितीय

- पुरुगुप्त का उत्तराधिकारी कुमारगुप्त द्वितीय हुआ। सारनाथ लेख में इसका समय ४४५ ई. अंकित है।

बुधगुप्त

- कुमारगुप्त द्वितीय के बाद बुधगुप्त शासक बना जो नालन्दा से प्राप्त मुहर के अनुसार पुरुगुप्त का पुत्र था। उसकी माँ चन्द्रदेवी था। उसने ४७५ ई. से ४९५ ई. तक शासन किया। ह्वेनसांग के अनुसार वह बौद्ध मत अनुयायी था। उसने नालन्दा बौद्ध महाविहार को काफी धन दिया था।

नरसिंहगुप्त बालादित्य

- बुधगुप्त की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नरसिंहगुप्त शासक बना। इस समय गुप्त साम्राज्य तीन भागों क्रमशः मगध, मालवा तथा बंगाल में बँट गया। मगध में नरसिंहगुप्त, मालवा में भानुगुप्त, बिहार में तथा बंगाल क्षेत्र में वैन्यगुप्त ने अपना स्वतन्त्र शसन स्थापित किया। नरसिंहगुप्त तीनों में सबसे अधिक शक्तिशाली राजा था। हूणों का कुरु एवं अत्याचारी आक्रमण मिहिरकुल को पराजित कर दिया था। नालन्दा मुद्रा लेख में नरसिंहगुप्त को परम भागवत कहा गया है। भानुगुप्त के समय सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ई. के ऐरण लेख में मिलता है।

कुमारगुप्त तृतीय

- नरसिंहगुप्त के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त तृतीय मगध के सिंहासन पर बैठा। वह २४ वाँ शासक बना। कुमारगुप्त तृतीय गुप्त वंश का अन्तिम शासक था।

दामोदरगुप्त

- कुमरगुप्त के निधन के बाद उसका पुत्र दामोदरगुप्त राजा बना। ईशान वर्मा का पुत्र सर्ववर्मा उसका प्रमुख प्रतिद्वन्दी मौखरि शासक था। सर्ववर्मा ने अपने पिता की पराजय का बदला लेने हेतु युद्ध किया। इस युद्ध में दामोदरगुप्त की हार हुई। यह युद्ध ५८२ ई. के आस-पस हुआ था।

महासेनगुप्त

- दामोदरगुप्त के बाद उसका पुत्र महासेनगुप्त शासक बना था। उसने मौखरि नरेश अवन्ति वर्मा की अधीनता स्वीकार कर ली। महासेनगुप्त ने असम नरेश सुस्थित वर्मन को ब्राह्मण नदी के तट पर पराजित किया। अफसढ़ लेख के अनुसार महासेनगुप्त बहुत पराक्रमी था।

देवगुप्त

- महासेनगुप्त के बाद उसका पुत्र देवगुप्त मलवा का शासक बना। उसके दो सौतेले भाई कुमारगुप्त और माधवगुप्त थे। देवगुप्त ने गौड़ शासक शशांक के सहयोग से कन्नौज के मौखरि राज्य पर आक्रमण किया और गृह वर्मा की हत्या कर दी। प्रभाकर वर्धन के बड़े पुत्र राज्यवर्धन ने शीघ्र ही देवगुप्त पर आक्रमण करके उसे मार डाल्श।

माधवगुप्त

- हर्षवर्धन के समय में माधवगुप्त मगध के सामन्त के रूप में शासन करता था। वह हर्ष का घनिष्ठ मित्र और विश्वासपात्र था। हर्ष जब शशांक को दण्डित करने हेतु गया तो माधवगुप्त साथ गया था। उसने ६५० ई. तक शासन किया। हर्ष की मृत्यु के उपरान्त उत्तर भारत में अराजकता फैली तो माधवगुप्त ने भी अपने को स्वतन्त्र शासक घोषित किया।

गुप्त साम्राज्य का ५५० ई. में पतन हो गया। बुद्धगुप्त के उत्तराधिकारी अयोग्य निकले और हूणों के आक्रमण का सामना नहीं कर सके। हूणों ने सन् 512 में तोरमाण के नेतृत्व में फिर हमला किया और ग्वालियर तथा मालवा तक के एक बड़े क्षेत्र पर अधिपत्य कायम कर लिया। इसके बाद सन् 606 में हर्ष का शासन आने के पहले तक आराजकता छाई रही। हूण ज्यादा समय तक शासन न कर सके।

उत्तर गुप्त राजवंश

उत्तर गुप्त राजवंश भी देखें

गुप्त वंश के पतन के बाद भारतीय राजनीति में विकेन्द्रीकरण एवं अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया। अनेक स्थानीय सामन्तों एवं शासकों ने साम्राज्य के विस्तृत क्षेत्रों में अलग-अलग छोटे-छोटे राजवंशों की स्थापना कर ली। इसमें एक था- उत्तर गुप्त राजवंश। इस राजवंश ने करीब दो शताब्दियों तक शासन किया। इस वंश के लेखों में चक्रवर्ती गुप्त राजाओं का उल्लेख नहीं है।

परवर्ती गुप्त वंश के संस्थापक कृष्णगुप्त ने (५१० ई. ५२१ ई.) स्थापना की। अफसढ़ लेख के अनुसार मगध उसका मूल स्थान था, जबकि विद्वानों ने उनका मूल स्थान मालवा कहा गया है। उसका उत्तराधिकारी हर्षगुप्त हुआ है। उत्तर गुप्त वंश के तीन शासकों ने शासन किया। तीनों शासकों ने मौखरि वंश से मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध कायम रहा।

कुमारगुप्त उत्तर गुप्त वंश का चौथा राजा था जो जीवित गुप्त का पुत्र था। यह शासक अत्यन्त शक्तिशाली एवं महत्वाकांक्षी था। इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। उसका प्रतिद्वन्दी मौखरि नरेश ईशान वर्मा समान रूप से महत्वाकांक्षी शासक था। इस समय प्रयाग में पुण्यार्जन हेतु प्राणान्त करने की प्रथा प्रचलित थी। हांग गांगेय देव जैसे शसकों का अनुसरण करते हुए कुमार गुप्त ने प्रयाग जाकर स्वर्ग प्राप्ति की लालसा से अपने जीवन का त्याग किया।

Remove ads

गुप्तकालीन स्थापत्य

सारांश

परिप्रेक्ष्य

गुप्त काल में कला, विज्ञान और साहित्य ने अत्यधिक समृद्धि प्राप्त की। इस काल के साथ ही भारत ने मंदिर वास्तुकला एवं मूर्तिकला के उत्कृष्ट काल में प्रवेश किया। शताब्दियों के प्रयास से कला की तकनीकों को संपूर्णता मिली। गुप्त काल के पूर्व मन्दिर स्थायी सामाग्रियों से नहीं बनते थे। ईंट एवं पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों पर मंदिरों का निर्माण इसी काल की घटना है। इस काल के प्रमुख मंदिर हैं- तिगवा का विष्णु मंदिर (जबलपुर, मध्य प्रदेश), भूमरा का शिव मंदिर (नागोद, मध्य प्रदेश), नचना कुठार का पार्वती मंदिर (मध्य प्रदेश), देवगढ़ का दशवतार मंदिर (झाँसी, उत्तर प्रदेश) तथा ईंटों से निर्मित भीतरगाँव का लक्ष्मण मंदिर (कानपुर, उत्तर प्रदेश) आदि।

गुप्तकालीन मंदिरों की विशेषताएँ

गुप्तकालीन मंदिरों को ऊँचे चबूतरों पर बनाया जाता था जिनमें ईंट तथा पत्थर जैसी स्थायी सामग्रियों का प्रयोग किया जाता था। आरंभिक गुप्तकालीन मंदिरों में शिखर नहीं मिलते हैं। इस काल में मदिरों का निर्माण ऊँचे चबूतरे पर किया जाता था जिस पर चढ़ने के लिये चारों ओर से सीढि़याँ बनीं होती थी तथा मन्दिरों की छत सपाट होती थी। मन्दिरों का गर्भगृह बहुत साधारण होता था। गर्भगृह में देवताओं को स्थापित किया जाता था। प्रारंभिक गुप्त मंदिरों में अलंकरण नहीं मिलता है, लेकिन बाद में स्तम्भों, मन्दिर के दीवार के बाहरी भागों, चौखट आदि पर मूर्तियों द्वारा अलंकरण किया गया है। भीतरगाँव (कानपुर) स्थित विष्णु मंदिर नक्काशीदार है। गुप्तकालीन मन्दिरों के प्रवेशद्वार पर मकरवाहिनी गंगा, यमुना, शंख व पद्म की आकृतियाँ बनी हैं। गुप्तकालीन मंदिरकला का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है जिसमें गुप्त स्थापत्य कला अपनी परिपक्व अवस्था में है। यह मंदिर सुंदर मूर्तियों, उड़ते हुए पक्षियों, पवित्र वृक्ष, स्वास्तिक एवं फूल-पत्तियों द्वारा अलंकृत है। गुप्तकालीन मंदिरों की विषय-वस्तु रामायण, महाभारत और पुराणों से ली गई है।

शासकों की सूची

इन्हें भी देखें

ग्रन्थसूची

- Upinder Singh (2017). Political Violence in Ancient India. Harvard University Press. ISBN 978-0-674-98128-7. 10 January 2020 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 13 December 2018.

- Shankar Goyal (2001). Problems of Ancient Indian History: New Perspectives and Perceptions. Book Enclave. ISBN 978-81-87036-66-1. 11 January 2020 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 13 December 2018.

- Tej Ram Sharma (1989). A Political History of the Imperial Guptas: From Gupta to Skandagupta. Concept. ISBN 978-81-7022-251-4. 13 January 2020 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 29 August 2018.

- Vidya Dhar Mahajan (1990). A History of India. State Mutual Book & Periodical Service. ISBN 978-0-7855-1191-5. 10 January 2020 को मूल से पुरालेखित. अभिगमन तिथि: 29 August 2018.

- Stein, B. (2010), Arnold, D. (ed.), A History of India (2nd ed.), Oxford: Wiley-Blackwell, ISBN 978-1-4051-9509-6

सन्दर्भ

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads