トップQs

タイムライン

チャット

視点

角回

ウィキペディアから

Remove ads

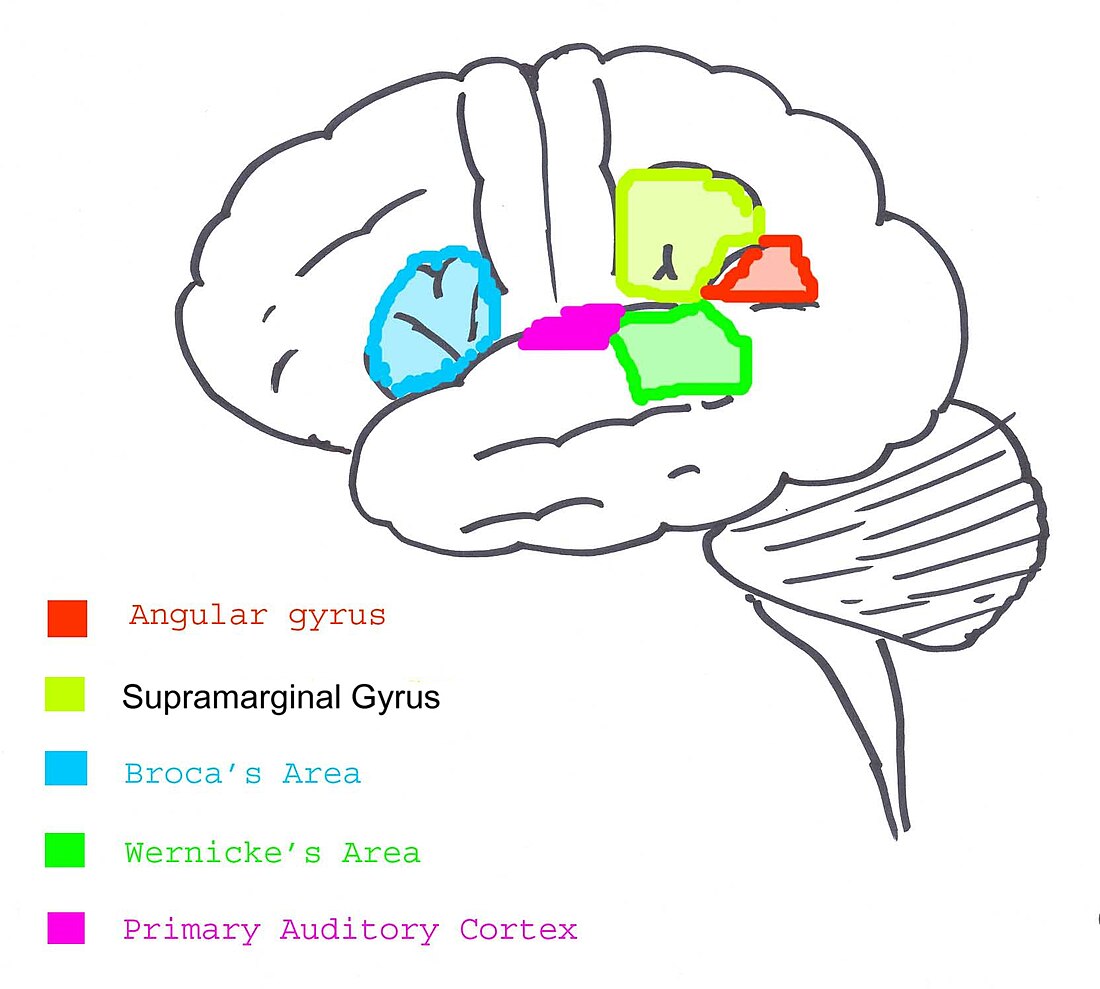

角回(かくかい、英: angular gyrus)は、大脳の領域のひとつ。頭頂葉の外側面にある脳回。角回は側頭葉の上端付近に位置し、縁上回の後端と接する。縁上回と合わせて下頭頂小葉を構成する。角回の下部と縁上回の下部、そして上側頭回の後部は、あわせて側頭頭頂接合部として扱われる。角回は言語、認知などに関連する多数の処理に関わっているとされている。角回はブロードマンの脳地図における39野にあたる。

Remove ads

機能

言語における役割

ノーマン・ゲシュウィンドは1965年の論文で角回を「連合野の連合野」[1]と表現した。彼は角回は連合野の中継地点として機能することで、言語を代表とする人間特有の高次の認知機能が構築されると考えた。

カリフォルニア大学サンディエゴ校の神経科学研究所 (Center for Brain and Cognition) の所長であるV・S・ラマチャンドランは、角回が隠喩の理解を、少なくとも部分的に担っているという研究を指揮した。左角回に損傷を受けた右利きの患者は、言語理解は正常に見えるにもかかわらず、隠喩の二重性を理解できなかった。慣用的な隠喩句を呈示しても患者は文字通りの意味でしか解釈できなかった。強いて解釈してもらうと、彼らは乱暴な解釈を作り出すが、正解からは程遠いものだった[2]。

別の実験では、角回損傷患者におけるブーバ/キキ効果が調べられた。この効果は正常者の90%以上でみられるのに対し、これらの患者では観察されなかった このことは視覚刺激を言語化することに関する障害が起きたためと考えられる。

ヒト科動物は他の霊長類に比べて、脳に対し角回が大きいという事実と、角回の触覚、聴覚、視覚処理における交差点的な役割から、ラマチャンドランは概念的隠喩と、より一般的なクロスモダリティー的抽象化の両方に、角回が決定的な役割をもつと考えた。

体外離脱体験

最近の研究において、角回の刺激が体外離脱体験を引き起こす可能性を示したものがある[3]。ある実験では、角回を刺激された女性が、彼女の背後に存在する幻影を感じ[4]、また、別の同種の実験では、被験者が天井にいるような感覚を味わった。このことは、身体が実際に存在する位置と意識が知覚している身体の位置との不一致によるものと考えられる。

Remove ads

参考画像

- 角回の位置。赤い所が角回。

- 左大脳半球の側面を上からみた図。オレンジ色の所が角回。

- 左大脳半球の側面を横からみた図。オレンジ色の所が角回。

- ブロードマンの脳地図における39野

日本語のオープンアクセス文献

- 川村光毅「角回を中心とする皮質間線維連絡」『失語症研究』第2巻第1号、1982年、208–214頁、doi:10.2496/apr.2.208。

- 柳沼重弥、菊池礼司、岩井 栄一「下頭頂小葉皮質後半部 (角回) の機能に関する実験 (サル) 及び臨床神経心理学的研究の展望」『失語症研究』第2巻第1号、1982年、215–224頁、doi:10.2496/apr.2.215、ISSN 0285-9513。

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads