貴族院 (日本)

明治憲法下の日本における帝国議会の上院 / ウィキペディア フリーな encyclopedia

親愛なるWikiwand AI, これらの重要な質問に答えるだけで、簡潔にしましょう:

トップの事実と統計を挙げていただけますか 貴族院 (日本)?

この記事を 10 歳向けに要約してください

すべての質問を表示

貴族院(きぞくいん、英語: House of Peers)は、大日本帝国憲法下の日本において帝国議会を構成した上院[4]。1890年(明治23年)11月29日から1947年(昭和22年)5月3日まで設置されていた。貴院と略称された。両院制(二院制)である帝国議会の一翼を担い[5]、下院にあたる衆議院とは同格の関係にあったが、予算先議権は衆議院が有していた[3]。

概要 日本の議会 貴族院(きぞくいん), 種類 ...

第二次仮議事堂時代の貴族院議場 (明治28年撮影) | |

| 種類 | |

| 種類 | |

| 沿革 | |

| 設立 | 1890年(明治23年)11月29日 |

| 廃止 | 1947年(昭和22年)5月3日 |

| 後継 | 参議院 |

| 構成 | |

| 定数 |

|

| |

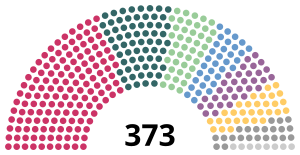

院内勢力 | 1947年時点の貴族院院内会派

|

任期 | 終身: 皇族議員、公侯爵華族議員、勅選議員[1] 7年: 伯子男爵華族議員、勅選議員以外の勅任議員[2] |

| 選挙 | |

| 自動的: 皇族議員、公侯爵華族議員[3] 互選: 伯子男爵華族議員[2] 勅選: 勅選議員など[3] | |

前回選挙 | 第8回伯子男爵議員選挙: 1939年(昭和14年)7月10日投票 |

| 議事堂 | |

| |

東京府東京市麹町区永田町 国会議事堂 (昭和15年撮影)[1] | |

| 憲法 | |

| 大日本帝国憲法[1] | |

閉じる

貴族院令に基づき皇族議員、華族議員及び勅任議員によって構成され、解散はなく[3]、議員任期は7年の者と終身任期の者があった[2]。全議員が非公選であるが、有識者が勅任により議員となる制度が存在していた[2]。

1947年(昭和22年)5月3日の日本国憲法施行により、華族制度と同時に廃止され、国会の上院として参議院(さんぎいん)が設立された。参議院は解散せず、任期6年の3年毎の半数の改選による通常選挙で、総選挙による衆議院議員の選出と同様、全員公選の議員により構成されることになり[4]、皇族が議員の職に就くことはなくなり、終身任期制・勅任議員職が廃止された。