トップQs

タイムライン

チャット

視点

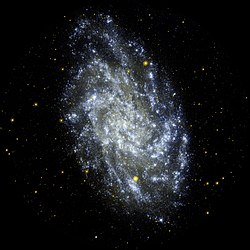

さんかく座銀河

ウィキペディアから

Remove ads

さんかく座銀河(さんかくざぎんが、M33, NGC 598)は、さんかく座に位置する渦巻銀河。

Remove ads

概要

さんかく座銀河は、天の川銀河、アンドロメダ銀河 (M31) とともに、局所銀河群を構成する主要な銀河の一つである。質量は天の川銀河の0.5倍から2倍程度とされ、直径は約6万光年と推定されている[4]。

太陽系からの距離は、約300万光年と推定[4]されており、アンドロメダ銀河とともに肉眼で見える最も遠い天体である[注釈 1][注釈 2]。アンドロメダ銀河との距離はおよそ75万光年と比較的近い位置にある[4]。

双眼鏡では本当に条件が良い場合に見える。通常の望遠鏡での観測では銀河の形ははっきりとは捉えづらく雲の固まりに見える。口径10cm程度の小口径望遠鏡でも意外に見え方は良くならない。しかし、空の条件が良い場所で、目を夜空に慣らしてじっくり見ることによって、腕の構造まで見えてくる。口径30cmの望遠鏡でじっくり観察することにより下記のNGC 604だけでなく、NGC 588、NGC 592、NGC 595など付随する複雑な構造を見ることができる[4]。写真を撮影すると、腕を持った銀河の形を見ることが出来る。地球から見ると、ほとんど回転軸のある方向から見ることになる典型的な「フェイスオン銀河」である。

NGC 604

→詳細は「NGC 604」を参照

肉眼での視認について

淡く広がっているため、視認は困難である。石田五郎が「アリゾナ砂漠では見えるでしょう」と言ったところ、全国から日本でも見えるという人が続出したという。1970年代には、天体を観測する条件が日本に比べて格段に良いアメリカのアマチュア天文家ジョン・マラスでさえ「肉眼では見えない」と記していることから議論となったが、街灯など光害がない高山などでは見えるということに落ち着いた。

肉眼で見えるか否か、スウェーデンの天文学者クヌート・ルントマルクが論じたことがあった。アメリカのアマチュア天文家のハロルド・ピーターソン (Harold Peterson) は肉眼では何度も失敗したが、何だか芯があるかすかな広がりであるとした。ブリタニカ百科事典ではオリオン大星雲 (M42) やアンドロメダ銀河とならんで、肉眼で見える三大星雲だとされていた。

Remove ads

固有運動

→「銀河系とアンドロメダ銀河の衝突合体」も参照

さんかく座銀河は、天の川銀河に対して約24km/s で接近しつつある[4][注釈 3]。天の川銀河とアンドロメダ銀河は約40億年後に衝突し、やがて一つの楕円銀河になると予想されているが、さんかく座銀河ともその前後に衝突する可能性がある。

2005年、さんかく座銀河の2つの星形成領域にある水分子から発せられるメーザーを観測することによって、銀河としては初めて視線に直角な方向の固有運動が観測されたと発表された[5]。

観測史

ジョヴァンニ・バッティスタ・オディエルナによって1654年以前に発見されていたものと考えられている[4]。それとは独立して1764年8月25日にシャルル・メシエに発見され、メシエカタログの33番に加えられた[6]。メシエは「ほとんど濃淡のない星雲だが、中心部の2/3がやや明るい。星は含んでいない」と記している[6]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads