トップQs

タイムライン

チャット

視点

アジアの光

ウィキペディアから

Remove ads

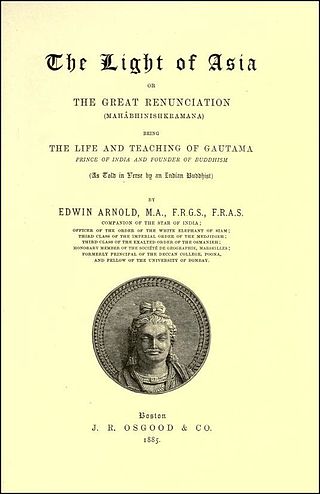

アジアの光(あじあのひかり、英語:The light of Asia)は、エドウィン・アーノルドによる仏陀の生涯を綴った英詩である。初版は1879年7月にロンドンで出版された。

物語詩の形式で展開しており、出版以前はアジア以外であまり知られていなかった仏教を西洋に普及させた[1][2]。ガンディーにも影響を与えている[3]。

出版時から高い評価を受けており、ヒンディー語を含む30以上の言語に訳されており、日本語には1890年に中川太郎[注釈 1]、同年に木村亮吉によって訳されている[4]。

概要

『アジアの光』はアーノルドの著作において最も成功したものであり、売上は50万部から100万部と推定され、世界で最大の売上となった詩だとされる[5]。この詩がイギリスにおいて世の中に広く知れ渡り、仏教への関心を研究者以外の読者へもたらした[6]ことにより、主要国の民衆に急速に仏教が浸透し、西洋の発信による仏教学の歩みが始まった[7]。

内容

『アジアの光』は一篇の長編詩であり、全8章からなる[8]。

第1章では仏陀がルンビニに誕生してから母親の死によって悲しむ心が芽生えるまでの様子が描かれており、第2章では18歳の仏陀が結婚に至るまでの様子を描いている。第3章では病老死に苦しむ人々の目撃、第4章では出家が描かれている[9]。第5章では苦行者との出会い、第6章で菩提樹の下で悟りを開く様子を描いている[9]。第7章では仏陀が父・妻・子に法を説き、父・妻・子が悟道に入る様子を描いている。そして最終章である第8章では、鳥類や獣などあらゆる生物が仏陀の方を聞いて喜び合う様子が描かれている[9]。

Remove ads

評価・影響

1879年9月17日のモーニングポスト紙では、擬声法の使用と美しいシーンを詩の特徴として挙げており、「威厳のある敬服すべき詩」と評している。また、同年10月16日のザ・クリスチャン・レジスター誌は、「霊感と力の作品」としたうえで、「何世代にもわたって喚起を与えるに違いない」と評している[10]。

ガンディーはロンドン留学時に神智学者の兄弟によって『アジアの光』とともにアーノルド訳の『バガヴァッド・ギーター』と『天の歌』を渡されており、この場面について自伝で「一度読みだすと止まらなかった。」と回想している。また、この兄弟によってブラヴァツキー夫人を紹介され、ガンディーは夫人の著書である『神智学の鍵』を読んだことをきっかけとしてヒンドゥー教を学ぶようになり、宣教師によって作られた「ヒンドゥー教は迷信に満ちている」というイメージを非難した[3] 。

政治家のジャイラム・ラメシュは、「多くの国の社会運動や音楽、ダンス、ドラマ、絵画、映画に影響を与えた」とし、「仏教史におけるマイルストーン」と評した[11]。

Remove ads

二次的創作

映画

フランツ・オステンとヒマンシュ・ラーイの監督によって1925年に映画『アジアの光』(原題:Prem Sanyas、英語:The light of Asia)が作られ[12]、2001年にはアルテにより再製作された[13]。本作は、インドとヨーロッパの共同制作であり、ジャイプルの統治者の協力によりラホールでドイツ人技術者とインド人俳優によって撮影が行われた。この作品は、西洋的な描き方である「エキゾチックなオリエンタリズム」としてのインド文化という表現をしておらず、高い評価を受けている[14]。

1945年に映画化されたオスカー・ワイルドの『ドリアン・グレイの肖像』では、主人公が怠惰な生活を送るようになった時に、友人が主人公に対して『アジアの光』(原作)のコピーを貸すことによってよい生活に戻そうとしている[15]。

音楽

1887年にダドリー・バックによってロンドンの聖ジェームズホールでオラトリオ(聖譚曲)《アジアの曙光》(英語:The light of Asia)が初演された。なお、本作は初めてアメリカ人が指揮をしたイギリス制作の音楽である[16]。

脚注

参考文献

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads