トップQs

タイムライン

チャット

視点

アマクサイクチス

ウィキペディアから

Remove ads

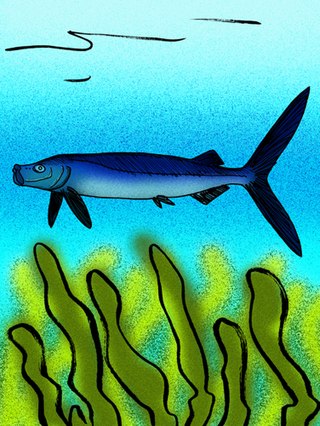

アマクサイクチス(学名:Amakusaichthys)は、白亜紀後期に生息していた、イクチオデクテス目に属する条鰭類の魚類の属。タイプ種であるアマクサイクチス・ゴショウラエンシス(Amakusaichthys goshouraensis)は日本、熊本県天草市御所浦町の約8500万年前(後期白亜紀のサントニアン期)の地層から化石が産出し、学名は産地にちなむ。アジアから新種記載された最初の海生イクチオデクテス目魚類である。

Remove ads

発見

2012年3月に天草市御所浦町嵐口地区の工事現場で魚類化石の産出が地元住民と地元議会議員から報告され、天草市御所浦支所から連絡を受けた御所浦白亜紀資料館の学芸員が産出を確認した[1]。層準は姫浦層群樋の島層のシルト岩であり[2]、発見場所が工事現場であったことから発掘作業には工事業者の許可が必要で、工事作業が終わった夜間に発掘を行うことで合意に至った。発掘は2日間行われた[1]。

露頭の岩石は脆かったが、化石自体の保存状態は良好であった[1]。研究には資料館のほか、北九州市立自然史・歴史博物館やリオデジャネイロ州立大学が参加した[3]。2018年9月に新属新種として発表[3][4]。産出した標本は白亜紀資料館に所蔵され、GCM-VP453がホロタイプ標本、GCM-VP454とGCM-455がパラタイプ標本に指定された[2]。

学名は「天草の魚」を意味するギリシャ語:Amakusaἰχθύς(Amakusaichtus)と発見場にちなみ Amakusaichthys goshouraensis としている[1]。標準和名はアマクサゴショウムカシウオ[2]。

2024年には、メキシコ、チアパス州より新種であるAmakusaichthys benammiiが記載された。この種はカンパニアンに生息しており、ゴショウラエンシスよりも少し新しい年代となる[5]。

Remove ads

特徴

全長60センチメートル程度。イクチオデクテス目に属するが、長い吻部・小型の口・小型の歯・第2下尾骨に発達した大きな隆起などが本属独自の特徴とされ[6]、従ってシファクテヌス属のようなブルドッグ型の顔ではなく、馬面に近い外見になっている[3]。本属はイクチオデクテス目がそれまで考えられていたより多様性に富んでいたことを示した。またイクチオデクテス目は世界各地から報告されているが、アジアから産出した海生の属種は本属が初であり、メキシコや中東のヘッケリクチス属が類縁属とされる[1][2][6]。2021年にはヘッケリクチスとBardackichthysと共に新科Bardackichthydae科に含まれた[7]。

頭部や胴体の骨など100点以上が発掘された[3]。一か所から化石が折り重なるように複数発見されており、これは白亜紀の海生魚類としては稀な例である。このような産状から、群れをなして生活していた可能性が示唆されている[1][2]。

Remove ads

展示

実物化石は2018年9月22日から天草市立御所浦白亜紀資料館で展示され、レプリカは北九州市立自然史・歴史博物館で同年9月に期間限定展示が行われた[1]。白亜紀資料館での展示では化石断片や反転した化石の写真が張り合わされて来館者に全身が見えるように展示された[2]。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads