トップQs

タイムライン

チャット

視点

アルゴルパラドックス

ウィキペディアから

Remove ads

アルゴルパラドックス[1][2] (英: Algol paradox) とは、ペルセウス座の連星系アルゴル (β Per)[注 1]において、「質量の大きな星ほど早く進化する」という恒星進化論の定説に反して質量の小さな星の進化が早く進んだように見える、という逆説的な状況を指す言葉である[1][4]。20世紀末時点で「重い星が先に進化して膨張・質量放出し、軽い星のほうにその質量の大部分が移動した」とする理論的解釈とそれを支持する観測結果によって解決されたものと考えられている[2][4][5]。

β Per星系の特徴

β Per星系は最も早くから知られる食変光星で、B型主系列星の主星 β Per Aa1(固有名「アルゴル[注 1]」、質量 3.17 M☉、半径 2.73 R☉)とK型準巨星の伴星 β Per Aa2(質量 0.70 M☉、半径 3.48 R☉)のペアが、互いの共通重心を2.867日の周期で公転する近接連星 (close binary) である[1][6]。さらにこの2つの星の周囲をF型主系列星 β Per Ab(質量 1.76 M☉、半径 1.73 R☉)が1.86年の周期で公転している[1][6][注 2]。

20世紀に確立された恒星進化論では、主系列星の寿命は質量に依存するとされている。これは、質量が大きな星ほど中心部での水素核融合が早く進行するためで、重い星ほど早く主系列を離れて準巨星や巨星へと進化することとなる[9]。ところがβ Per星系では、より重い主星Aa1が主系列星であるにもかかわらず、より軽い伴星Aa2は主系列を終えて準巨星に進化している。一般に連星系中の星はほぼ同時に形成されたと考えられるため、軽い星が重い星よりも早く進化したと見られるこの状態は恒星進化論のセオリーに対して矛盾するものとされた[1][4]。このβ Per星系の奇妙な特徴は「アルゴルパラドックス (Algol paradox)」と呼ばれる天文学上の未解決問題とされた。

Remove ads

理論的説明

1955年、アメリカの理論物理学者ジョン・クロフォード(John Avery Crawford, 1921年12月18日 - 2010年2月23日)によって「近接連星系の重い星が先行して準巨星に進化して質量放出し、軽い星のほうにその質量の大部分が移動した」とする説が提唱された[2][10]。クロフォードが提唱した仮説は、1960年代以降の数値シミュレーションや観測結果によって実証され、1980年代には解決されたと理解されている[2][4][5]。

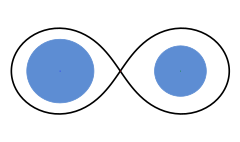

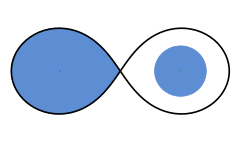

β Per星系の進化の模式図と解説を以下に示す[1][11]。模式図中で、左の星が現在の伴星Aa2、右の星が主星Aa1、∞形の実線は両星のロッシュローブ、実線の交点はAa1-Aa2間のL1点(ラグランジュ点)を表す。

- Aa2とAa1がほぼ同時に誕生する。この零歳主系列 (Zero Age Main-sequence, ZAMS) の段階では、Aa2のほうが質量が大きかった。

- より質量の大きなAa2のほうが先行して進化し、中心部の水素核融合が終了してヘリウムの中心核ができる。ヘリウム中心核を取り囲む水素殻で核融合が始まると、Aa2は膨れ上がって準巨星となり、自身のロッシュローブを満たす。

- ロッシュローブからあふれたAa2の外層は、Aa1-Aa2間のL1点(ラグランジュ点)を通ってAa1に流れ込む。この質量移動が進むと、やがてAa2とAa1の質量比が逆転し、Aa1のほうが重くなる。

- Aa2では、外層を失った分の半径を回復するためにエネルギーが使われるため、光度が下がる。それに対してAa1では、流れ込んだガスが降り積もることで重力エネルギーが解放されるため、光度が上がる。

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads