トップQs

タイムライン

チャット

視点

アンフィレグリン

ウィキペディアから

Remove ads

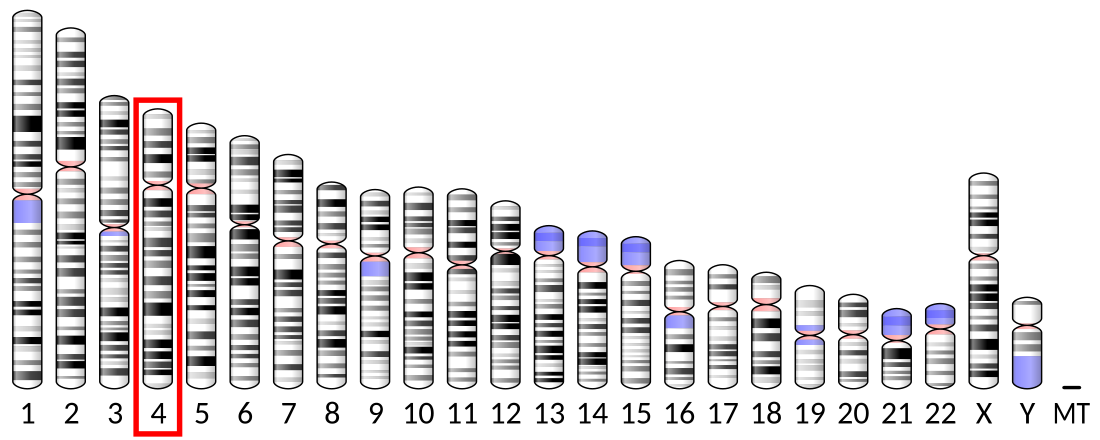

アンフィレグリン(英: amphiregulin、略称: AREG)は、252アミノ酸からなる膜貫通型糖タンパク質として合成されるタンパク質であり、ヒトではAREG遺伝子にコードされる[5][6][7][8]。

Remove ads

生物学的役割

アンフィレグリンは、上皮成長因子(EGF)ファミリーに属するタンパク質である[5]。

アンフィレグリンはエストロゲンの作用や、乳管の発生に重要な因子であり[9][10][11][12][13]、アンフィレグリンノックアウトマウスでは乳管の発生がみられない[12]。この表現型はEGFRやERαのノックアウトマウスと類似しており、これらのマウスでも乳管の成長はみられない[12]。アンフィレグリンは、卵巣、胎盤、膵臓、乳房、肺、脾臓など多くの部位で発現している。アンフィレグリンの発現は、TGF-α、TNF-α、IL-1、プロスタグランジンによって誘導される[14][15]。

臨床的意義

要約

視点

炎症

アンフィレグリンは2型炎症応答の一部を構成している[16]。アンフィレグリンの産生源となる細胞は2型自然リンパ球(ILC2)であり、発現はインターロイキン-33(IL-33)に依存している。ILC2は腸の組織損傷とIL-33による活性化の後にアンフィレグリンを発現する。さらにマウスでは、Tリンパ球が正常数のマウスと枯渇マウスの双方において、内在性のAREGがIL-33とともに腸の炎症を軽減することが報告されている[17]。

組織修復における役割

一般的に、アンフィレグリンは2型炎症応答を介したレジスタンスとトレランスの一部を構成していると考えられており、トレランスは急性・慢性炎症損傷後の組織の完全性の再確立の促進によるものである。アンフィレグリンの組織修復への関与は、分裂促進シグナルを誘導し、また上皮細胞の分化をもたらす、という二重の役割によって説明される[18]。

上皮由来のアンフィレグリンは組織修復を促進し、またいくつかの免疫細胞も組織損傷時にアンフィレグリンを発現することが知られている。このように、アンフィレグリンは免疫細胞と上皮細胞のクロストークの一部を構成している[18][19]。

組織損傷後にアンフィレグリンの発現が上昇することが知られている免疫細胞集団としては、ILC2が挙げられる。この現象は、肺、腸、皮膚などいくつかの器官で観察されている。ILC2によるアンフィレグリンの発現は、IL-33によって誘導される[20]。また皮膚由来のILC2では、アンフィレグリンの発現はKLRG1とE-カドヘリンとの相互作用によって調節されている[21]。腸の損傷後、活性化された腸ILC2はアンフィレグリンを産生し、それによって上皮細胞によるムチン産生を増加させ、また杯細胞のクローディン1の発現上昇によって活性を高める。こうしたアンフィレグリンの機能は粘液層を強化し、またジャンクションの強度を高める役割を果たす[20]。

組織常在型の制御性T細胞(Treg)もアンフィレグリンを発現して組織修復を促進する。これらの細胞は異なるT細胞受容体(TCR)レパートリーを有しているため、アンフィレグリンの産生にTCRシグナルは必要ではないようである。一方で、この過程はIL-33/ST2経路とインターロイキン-18受容体の発現に依存している場合がある[22]。また、こうしたTregが発現するアンフィレグリンによってこれらの細胞の機能はさらに高まり、自己分泌によるポジティブフィードバックループが形成される[23]。アンフィレグリンを発現する組織常在型Tregは肺で観察されており、その大部分はCD44hiCD62Llo集団である。また、CD103、PD-1、GITR、CTLA-4、KLRG1を高レベルで発現している[22]。こうした細胞集団は損傷した筋肉でも見つかっており、好酸球の流入と関係している。アンフィレグリンの産生は骨格筋の衛星細胞のコロニー形成能や筋肉への分化を高め、筋修復を高めている可能性がin vitroで示されている[18]。炎症を起こした結腸では、Gata3+Helios+ Tregが高レベルのアンフィレグリンを発現する[24]。また、アンフィレグリン発現Tregは、KGF、CD39、CD73とともに実質細胞に作用し、組織修復と再生を促進する[22]。

一部の自然免疫型T細胞(unconventional T細胞)も、アンフィレグリンによる組織修復に対して直接的または間接的に関係している。腸の損傷後、MAIT細胞はアンフィレグリンを産生し、上皮細胞のターンオーバーと杯細胞の活性亢進をもたらす。また、IL-33シグナルに依存してILC2やTregから産生されるアンフィレグリンによる修復促進応答は、IL17Aを産生するγδT細胞によって誘導される。こうしたIL17A産生γδT細胞とアンフィレグリンとの関係は、肺や口腔粘膜で観察されている[20]。

乾癬

アンフィレグリンをコードするAREG遺伝子の変異は、乾癬様の皮膚表現型と関係している[5][25]。血中アンフィレグリン濃度の高さは、急性移植片対宿主病(aGVHD)の進行と関係している[26][27][28]。

がん

アンフィレグリンの過剰発現は、乳がん、前立腺がん、結腸がん、膵臓がん、肺がん、脾臓腫瘍、膀胱がんと関係している[29][30][31]。

関節リウマチ

関節リウマチにおいては、アンフィレグリンの発現は線維芽細胞の増殖や、炎症性サイトカインであるインターロイキン-8、血管内皮細胞増殖因子(VEGF)の産生と関係しているようである[32]。

線維症

いくつかの器官では、アンフィレグリン濃度の慢性的上昇は線維化と関係している。ILC2は肝臓、皮膚、肺の線維化を駆動する因子であり、ILC2によるインターロイキン-13(IL-13)とアンフィレグリンの発現がこの過程に関与していることが示唆されている[18]。アンフィレグリンを発現する病原性メモリーTh2細胞も肺線維症に関与している。ヒョウヒダニ(チリダニ)への曝露は、アンフィレグリン発現病原性メモリーTh2細胞の増加をもたらす。この現象はIL-33/ST2シグナルと関係している可能性があり、この経路を遮断することでアンフィレグリンの産生は低下する。気道の線維化におけるアンフィレグリンの機能は、アンフィレグリンの結合標的であるEGFRを発現する好酸球と関係しており、オステオポンチンなど炎症性遺伝子のアップレギュレーションが引き起こされる。好酸球によるオステオポンチンの発現は、肺線維症発症の原因となる[33]。さらに、マクロファージ由来のアンフィレグリンはTGF-β誘発性の線維化にも関与しており、インテグリンαV複合体の活性化を介して潜在型TGF-βを活性化することが示されている[18][34][35]。肝臓では、継続的な壊死によって肝ILC2の活性化が引き起こされ、IL-13とアンフィレグリンが放出される。その結果、肝星細胞が活性化されて筋線維芽細胞への形質転換が引き起こされ、最終的には肝線維化が促進される[21]。

Remove ads

出典

関連文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads