トップQs

タイムライン

チャット

視点

ウィドマンシュテッテン構造

ウィキペディアから

Remove ads

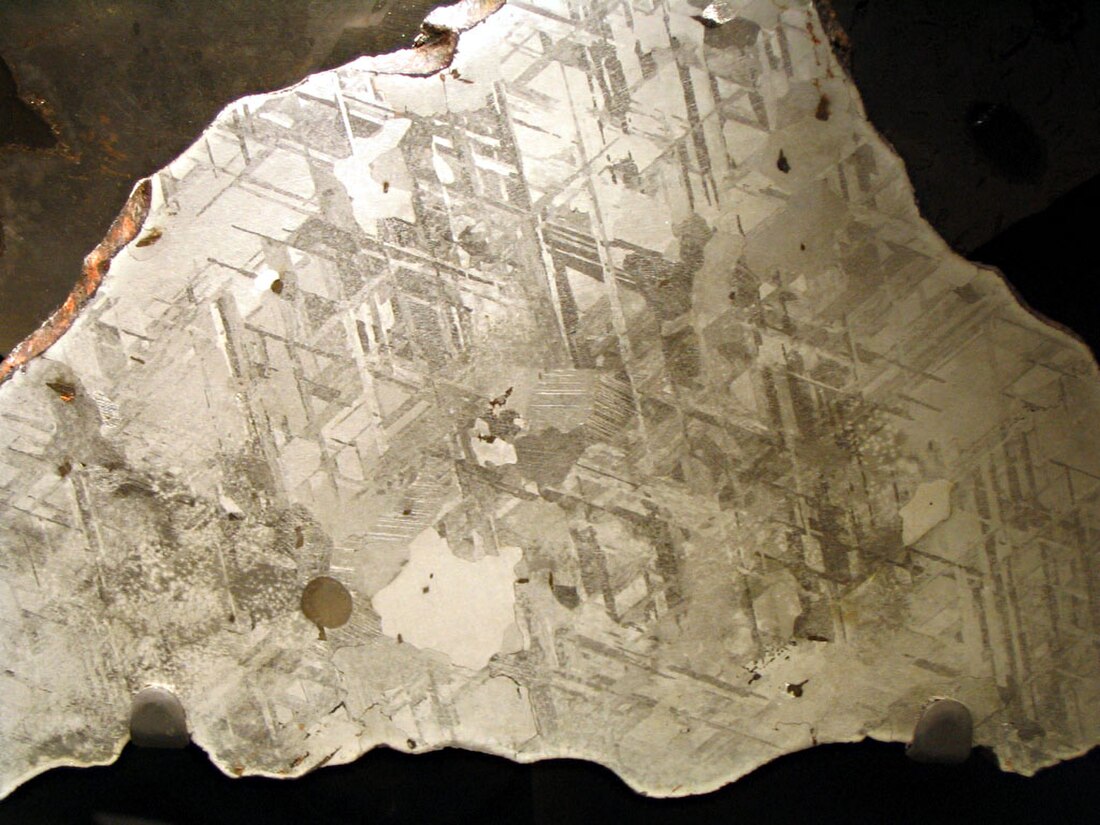

ウィドマンシュテッテン構造(ウィドマンシュテッテンこうぞう、独:Widmanstätten-Struktur)は、鉄とニッケルを多量に含むオクタヘドライト型隕石(八面体晶隕鉄)においてみられる特有の構造のことである。

概要

金属ニッケルの結晶が成長することによって形成され、カマサイトとテーナイトの帯状組織からなり、これらの組織はラメラと呼ばれる。

オクタヘドライト型隕鉄(八面体晶隕鉄)は6-14%程度のニッケルを含む。隕鉄の生成過程で数万年に1℃という非常にゆっくりとした速さで冷却[1]されることで、ニッケルが結晶化し分離する。そのため隕鉄の起源が大きな母体天体の内部にあると予想する材料となる[2]。

ウィドマンシュテッテン構造をもつ隕鉄を切断し、硝酸や塩化鉄などの酸[3]によるエッチングを行ったのち研磨すると、分離したニッケル結晶の特徴的な形状が観察可能となる。ニッケル結晶の大きさが数センチメートルにも及ぶこの構造は現在のところ人工的に作りえないため、存在の確認によって隕石が偽造品でないことの証明が可能である[注釈 1]。

この構造を持つ隕鉄を用いて鉄製品を製造した場合、形が歪むものの構造自体は残されていることが多く、鍛冶屋における通常の作業においては完全に構造をなくすことは難しいとされている[4]。

鉄とニッケル以外でのウィドマンシュテッテン構造

基本的に鉄とニッケルを多量に含む隕鉄で形成されるこの構造であるが、これらでのみウィドマンシュテッテン構造が形成することは無く、他の金属の組み合わせにおいても場合によっては形成する場合がある。例としては、銅をベースとした合金に大量の亜鉛が含まれる場合、銅中に針のような形で形成されることがある。しかしながら鉄とニッケル間で形成される形状とは、大きく異なったものとなる[5]。

Remove ads

名称

この構造は、オーストリア人の印刷業者であり科学者でもあるベッカー=ウィドマンシュテッテンが、1808年に発見したとされることから名づけられた。

しかしウィドマンシュテッテンの発見よりも前の1804年、ナポリにおいてG.トムソンが同構造を発見し、フランス語の論文を発表したほか、彼の死後の1808年にもイタリア語で発表されている[6]。これにもかかわらずウィドマンシュテッテンの名がついている状態は、1806年にトムソンが急逝し、さらに英語での論文を執筆しなかったがために発生したと考えられている。ウィドマンシュテッテンによる発見が独立であったとはいえ、今日の視点から考えると発見の優先権はG.トムソンに与えられるべきであるとし、ウィドマンシュテッテン構造を「トムソン構造」と呼称することを提案する研究者も存在する[7]。

注釈

- 現在の話であって、将来人工的に作成可能になったのならばこれは成立しない。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads