トップQs

タイムライン

チャット

視点

エジプトへの逃避

ウィキペディアから

Remove ads

エジプトへの逃避(エジプトへのとうひ、Flight into Egypt)は、『新約聖書』「マタイによる福音書」と外典福音書に記載のあるエピソードである。東方の三博士の訪問の後すぐ、ヨセフの夢に天使が現れ、付近で生まれた全ての幼児をヘロデ大王が殺害しようとしているので、マリアと幼いイエスを連れてエジプトへ逃げるように告げ、ヨセフはそれに従った。

このエピソードは、美術作品においてキリストの降誕の最後の場面として頻繁に描かれているほか、キリストの生涯やマリアの生涯を描いた連作にもよく登場する。「エジプトへの逃避途上の休息」という画題は、14世紀以降に発展した。

「マタイによる福音書」の記述

要約

視点

ヘロデ大王からの逃避

救世主が生まれたことを知った東方三博士は、まずヘロデ大王の元へ向かい、生まれたばかりの「ユダヤ人の王」がどこにいるのかと尋ねた。その子供が自分の地位を脅かすことを恐れたヘロデ大王は、その子供を殺すために、ベツレヘムとその周辺にいる2歳以下の男児全ての殺害を命じた(マタイ2:16)。しかし、ヨセフの夢に天使が現れ、イエスとマリアをつれてエジプトへ逃げるように告げた(マタイ2:13)。

当時、エジプトはヘロデ大王が統治する領域の範囲外であり、ヘロデ大王から逃げるには良い場所だった。一方で、ベツレヘムもエジプトもローマ帝国の版図であり、ウィア・マリス(海の道)と呼ばれる海沿いの道でつながっていたため[2]、往来は容易かつ比較的安全だった。

エジプトからの帰還

→詳細は「聖家族のナザレへの帰還」を参照

ヨセフ一家は、ヘロデ大王が死ぬまでエジプトに留まり(マタイ2:15)、その後帰還した(マタイ2:19-21)。「マタイ福音書」にはヘロデ大王の死の経緯には触れられていないが、ヘロデ大王は紀元前4年に死んだと考えられており、ユダヤの歴史家フラウィウス・ヨセフスはその様子を克明に伝えている。

一家が帰還した地は「ユダ」(Judah)であると記されているが、この言葉は、ユダヤ教の信者やユダヤ人という意味ではなく、『新約聖書』全体を通してユダ王国とガリラヤ全体を指す地理的な説明として使われている(マタイ2:20)。聖書には、彼らが最初に帰還したのはユダであるが、ヘロデ大王の子のアルケラオスが新しい王になったことを知ると、ガリラヤへ向かったとある(マタイ2:22-23)。史実では、アルケラオスは暴力的で攻撃的であったため、住民の不満を受けてローマ人により退位させられた。

ホセアの預言

→「解釈学」および「パルデス (聖書釈義)」を参照

「マタイ福音書」2:15には、「ホセア書」11:1の以下の一節を引用して、聖家族のエジプトからの帰還は、ホセアの預言が成就したものであるとしている。

わたしはわが子をエジプトから呼び出した。—「ホセア書」11:1(口語訳聖書)

マタイによる「ホセア書」11:1の解釈については、様々な説明がなされている。センスス・プレニオル(より完全な意味)においては、「ホセア書」の文章には、神が意図しマタイが認めた意味が含まれているが、ホセアはそれを知らなかったとしている。予型論的解釈においては、成就はイスラエルの民族の歴史に見られ、その対型として、成就がイエス個人の歴史に見られると解釈されている。「マタイ福音書」では、「イザヤ書」の7:14と9:1、「エレミヤ書」の31:15についても予型論的解釈に基づく使用が行われている。"Ignatius Catholic Study Bible"では、「ホセア書」11:1は、「出エジプト記」において「神の長子」(出エジプト4:22)であるイスラエルが圧倒的なファラオの奴隷状態から解放されたことを指している。マタイはこの文章が、未来に起きる、神の永遠の初子(ローマ書8:29)であるイエスが暴君ヘロデから救い出され、その後エジプトから連れ出されることを指していると見ている」と述べている[3]。同様に"The Orthodox Study Bible"でも、「(「ホセア書」の記述は)まず第一に捕囚から解放されたイスラエルを指す。『旧約聖書』における「子」という言葉はイスラエル民族全体を指す場合もある。ここでイエスは、エジプトから出ることによって、真の神の子としての召命を果たしたのである」と述べられている[4]。聖公会の神学者ニコラス・トマス・ライトは「イエスの幼少期において『新たな出エジプト』や『亡命からの帰還』が繰り返され、彼をイスラエルの真の代表として際立たせていることは、出エジプトと亡命の伝統との接点を示すものである」と述べている[5]。

ホセア書11:1の別の解釈として、これは単に出エジプトの際に神がイスラエルの民族をエジプトから呼び出したときに、モーセがファラオに対してイスラエルは神の子であると宣言したことのみを述べたものであるとするものである。

イスラエルはわたしの子、わたしの長子である。わたしの子を去らせて、わたしに仕えさせなさい。—「出エジプト記」4:22-23(口語訳聖書)

Remove ads

史実性

「ルカによる福音書」にはこのエピソードは記載されておらず、その代わりに聖家族はエルサレムの神殿へ行って、その後ナザレの家に戻ったと記されている[6]。そのため、ジーザス・セミナーの信奉者たちは、ルカとマタイによるイエスの誕生と幼少期の記載は、いずれも作り話であると結論付けている[7][8]。「マタイ福音書」の主眼はユダヤ人の読者たちに向けてイエスとモーセを関連付けることであり、「エジプトへの逃避」はその最たるものであるとしている[9]。

「マタイ福音書」におけるイエスの幼少期の記載について、20世紀のイギリスの学者ウィリアム・ニールは、「(聖書の)魅力的で詩的な装飾の下を見れば、我々は大いに有り得る史実に直面することになる。ヘロデの死後まで聖家族がエジプトの近くへ逃避したことや、帰還後にガラリアに定住した理由については、「ナザレが彼らの故郷だった」というルカ福音書の記述とは全く別に、状況的にも可能性が高い」と述べている[10]。

アンカー・バイブル・シリーズのウィリアム・オルブライトとC・S・マンによる「マタイ福音書」の注釈には、「この家族のエジプトへの逃避という物語の史実性を疑う余地はない。『旧約聖書』には、迫害や報復、もしくは経済的な圧力に直面したことによりエジプトへ逃避した個人や家族についての記載が数多くある」とある[11]。

聖公会の神学者リチャード・フランスもまた、この物語の史実性を支持している。「(ヨセフの)避難先をエジプトとするという選択は、政府からの報復を恐れた当時のパレスチナ人の慣行に沿うものである。かなりの数のユダヤ人が住む隣国エジプトは、自明な避難先だった。そして、アルケラオス統治下のユダを避け、ガラリアでの安全を期待したということは、我々が知る政治情勢と一致する[12]」

Remove ads

「マタイ福音書」以外の記載

外典福音書

後の時代に書かれた外典福音書の幼年福音書では、この物語が更に詳しく描かれている。例えば、幼子イエスにひれ伏すシュロの木、ドラゴンを鎮めるイエス、イエスを礼拝する砂漠の獣、後にイエスと共に磔刑に処せられる盗賊たちとの遭遇などである[13][14]。外典福音書の物語では、イエスの乳母としてサロメが逃避の一行に加わっている。イエスがエジプトに滞在するこの物語は、エジプトを拠点とするコプト正教会にとっては特に重要である。一家が滞在した場所など、この物語に関連する場所に建てられた教会や聖堂がエジプト各地にあり、その中でも重要なのは、一家が数か月にわたり滞在したとされる場所に建てられたアブ・セルガ教会である。

この物語についての最も広範な記載であり、東方教会において影響力があるのは、7世紀に書かれたと考えられている『偽マタイによる福音書』における、太陽の暑さで疲れたマリアがヤシの木陰で休んだときの記述である。幼子イエスはヤシの木を曲げるという奇跡を起こしてヤシの実をマリアに食べさせ、根から泉を吹き出させて水をマリアに与えた[15]。

イスラム教

『クルアーン』にはエジプトへの逃避の物語は書かれていないが、第23章「信者たち」の第50節の「また、我々はマルヤムの子とその母を印とし、彼らを泉が湧き出る静かな高い場所に住まわせた」という記載はそれを暗示していると考えられている。また、クルアーンにおけるイーサー(イエス)の誕生に関する記述は、先述の『偽マタイによる福音書』におけるマリアが木陰で休んだ時の記述に非常に似ている[16][17]。

後世のイスラム教徒の著述家によるイーサーの生涯に関する記述では、エジプトへの逃避についても記載されている。アフマド・イブン・ムハンマド・アル=サラビーの『諸預言者伝』には、エジプトへの逃避と12年間のエジプト滞在について記述されている。タバリーの『諸使徒と諸王の歴史』にも記載がある[18]。

記念日

コプト正教会では、パオーネの24日(グレゴリオ暦の6月1日)が「主のエジプト入国」の記念日である。正教会と東方典礼カトリック教会では、12月26日がエジプトへの逃避の記念日である。カトリック教会の1962年以前のローマ・ミサ典書には、2月17日にエジプトへの逃避を記念するミサが記載されていた[19][20]。マロン典礼カトリック教会では、12月29日にエジプトへの逃避を、12月30日にエジプトからの帰還を記念する。

関連する伝承

エジプトへの逃避は、聖母マリアの七つの悲しみの一つに挙げられている。

フランスの地方の伝承では、ベジエの初代司教として崇敬されたエジプトの聖人アフロディシウスは、聖家族がエジプトに逃れた際に匿ったとされている[21]。

コプト正教会では、聖家族はエジプトの各地を訪れたとされており、それらの場所には教会や聖堂などが建てられている。

美術

要約

視点

エジプトへの逃避は美術作品の題材として一般的である。多くは幼子イエスを抱くマリアがロバに乗り、それをヨセフが引いている様子が描かれており、これはビザンティン時代の「ベツレヘムへの旅」という古い図像を借用したものである。他に、ヨセフが幼子イエスを肩に乗せている場合もある[22]。1525年頃より以前、この題材は「キリスト降誕」「キリストの生涯」「聖母マリアの生涯」などのより大きなサイクルの一部として描かれていた。

15世紀のオランダにおいて、聖家族が逃避の途中で休憩するという聖書には現れないシーン「エジプトへの逃避途上の休息」を描くことが流行し、16世紀後半には本来の移動中の聖家族の図像よりもこちらの方が一般的となった。しばしば、一家には天使たちが一緒に描かれた。また、古い絵画では主の兄弟ヤコブを表すとされる年長の少年が描かれることもあった。ヤコブは、ヨセフの前妻との間の息子と解釈される[23]。

この画題の背景には、(トリエント公会議で画題の追加が厳しく禁止されるまで)多くの奇跡が含められており、風景画という新たなジャンルが生まれるきっかけとなった。「穀物の奇跡」は、追手の兵士が聖家族がいつ通り過ぎたかを農民に尋ね、農民は「小麦の種を蒔いている時だ」と正直に答えたが、小麦が奇跡的に急成長したというものである。「偶像の奇跡」は、幼子イエスが通り過ぎたときに異教の偶像が台座から落ちて砕け、砂漠から泉が湧き出たというものである(偶像のエピソードと泉のエピソードは本来別のものであるが、しばしば組み合わせて描かれる)。その他に、野盜が聖家族を襲おうとしたが断念したというものや、ナツメヤシの幹が折れ曲がって実を取ることができたというものもある[24]。

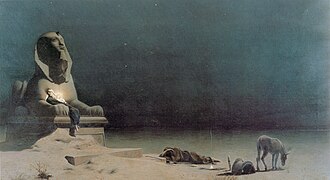

16世紀に風景画への関心が高まるにつれ、この主題もよく描かれるようになり、しばしば大きな風景のなかに人物が小さく描かれるようになった。特にドイツのロマン派の画家たちに人気があり、19世紀後半にはオリエンタリズム的な手法で描かれる新約聖書の主題の一つとなった。18世紀の画家ジョヴァンニ・バッティスタ・ティエポロは、エジプトへの逃避の24の場面を描いた連作の銅版画を制作している[25]。

また、エジプト到着後、大天使ウリエルによってベツレヘムから救出された洗礼者ヨハネが聖家族と合流するという画題もまた人気があり、レオナルド・ダ・ヴィンチの『岩窟の聖母』など、ルネサンス期に多くの画家によって描かれた。

エジプトへの逃避は、アフリカ系アメリカ人の画家ヘンリー・オサワ・タナーが好んだ画題であり、1899年の『エジプトへの逃避』ではヘロデ王が遣わした兵士から逃れる聖家族が描かれている。この作品には、個人の自由、迫害からの逃避、アフリカ系アメリカ人の南部から北部への避難などといった問題に対するタナーの感受性が表現されている[26]。

- ドイツ・ノルトライン=ヴェストファーレン州ボーフムにある中世の壁画

- エジプトへの逃避におけるシュロの木と穀物の奇跡、1400年頃の時祷書より

- ヨアヒム・パティニール画『エジプトへの逃避』(Flucht nach Ägypten、1510年代)。世界風景(Weltlandschaft)の発明者であるパティニールは、この主題による世界風景画を何枚か描いている。本画において、右側中央部には「穀物の奇跡」が、左上には「偶像の奇跡」が描かれている。

- アダム・エルスハイマー画『エジプトへの逃避』(1605年)

- ヤン・アセリン(1640年頃)

- ロマン派のフィリップ・オットー・ルンゲによる『逃避途上の休息』(1806年)

- イギリスのオリエンタリズムの画家エドウィン・ロングによる"Anno Domini"(1883年)。エジプトへの到着の様子を描いているが、偶像は破壊されていない。

- 聖カタリナ修道院(12世紀)

- パリ・ノートルダム大聖堂の聖歌隊礼拝堂のステンドグラスにおけるエジプトへの逃避

- リュック=オリヴィエ・メルソン画『エジプトへの逃避途上の休息』(1879年、ボストン美術館蔵)

- Legs F. van Hammeの彫刻(17世紀、ベルギー・ミュゼL蔵)

Remove ads

音楽

フランスの作曲家エクトル・ベルリオーズが1854年に作曲したオラトリオ『キリストの幼時』は、ヘロデ王の夢と東方三博士との出会い、ヨセフへの天使のお告げと、聖家族がエジプトへ逃避してサイスに到着するまでの一連の出来事を描いている。

ドイツの作曲家マックス・ブルッフの2つの合唱曲、『聖家族の逃避』(1863年)[27]と『エジプトへの逃避』(1871年)[28]は、エジプトへの逃避を主題としている。

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads