トップQs

タイムライン

チャット

視点

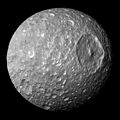

カッシーニ (探査機)

1997年に打上げられた土星探査機 ウィキペディアから

Remove ads

カッシーニ (Cassini-Huygens) は、アメリカ航空宇宙局(NASA)と欧州宇宙機関(ESA)によって開発され、1997年に打上げられた土星探査機である。

金星→金星→地球→木星の順に合計4回のスイングバイを行なって土星軌道に到着した[1]。惑星探査機ホイヘンス・プローブ (2.7 m、320 kg) を搭載しており、同機はタイタンでカッシーニより切り離されてタイタンに着陸し、大気の組成・風速・気温・気圧等を直接観測した。

カッシーニとホイヘンスよりなる土星探査はカッシーニ・ホイヘンス・ミッションと呼ばれ、欧米18カ国の科学者約260人が参画している。

カッシーニの名は、天文学者ジョヴァンニ・カッシーニに、ホイヘンスの名は同じく天文学者クリスティアーン・ホイヘンスに由来する。

Remove ads

経過

→詳細は「カッシーニ・ホイヘンスのタイムライン」を参照

- 1997年10月15日:アメリカ合衆国フロリダ州ケープカナベラル空軍基地LC40発射台からタイタンIV型ロケットによって打上げられた。

- 1998年4月26日:金星に接近し1回目のスイングバイ。

- 1999年

- 6月24日:金星に接近し2回目のスイングバイ。

- 8月18日:地球をスイングバイして木星への軌道にのる。

- 2000年

- 2004年

- 6月16日:主エンジンを38秒間噴射、軌道修正(飛行速度を約3.6 m/s減速)[2]

- 6月30日:土星軌道に投入、軌道にのる。

- 8月16日:土星の衛星2個の発見を公表 (メトネ・パレネ)。

- 9月9日:土星の衛星2個(仮符号 S/2004 S 3・S/2004 S 4)、環(仮符号 R/2004 S1)を発見。

- 9月21日:土星の衛星2個(ポリュデウケス、仮名称 S/2004 S 6)を発見。

- 12月24日:タイタンにホイヘンス探査機を放出。

- 2005年1月14日:ホイヘンスがタイタンに着陸し、機能停止するまでの3時間40分、カッシーニ経由で地球へ探査データを送った。

- 2008年4月15日:探査計画の2010年9月までの延長が決定。

- 2009年8月11日:土星の環の「消失現象」を観測。

- 2010年2月3日:探査計画の2017年5月までの延長を発表[3]。

- 2013年

- 2014年

- 4月3日:米航空宇宙局(NASA)は、カッシーニ観測によって土星の衛星エンケラドゥスに液体の水の大規模な地下海の証拠が発見されたと報告した[7]。地下の海の証拠はエンケラドゥスは「微生物が生息する太陽系で最も可能性の高い場所」の1つであることを示唆している[8][9]。

- 6月30日:土星軌道投入10周年達成。2016年より始まる最後のミッションとして「グランドフィナーレ」と呼ぶミッションフェーズに移行することが発表された。このミッションでは土星北極上空を通過してFリングの直ぐ外を通過する軌道を繰返し周回しながら観測を行う計画[10]。

- 2017年

- 4月26日:土星と環の間を、人類の探査機として初めて通過[11][12]。

- 9月15日:日本時間19時32分、カッシーニ本体が土星大気圏へ突入、運用終了[13]。なおこの方法は、本体に付着している可能性のある微生物を衛星等に持ち込まないための処置であった。

Remove ads

成果

カッシーニが土星軌道へ投入されてからの10年間の成果は、以下の通り。また、この間に200万回コマンドを実行し、科学データを514GB収集、土星の衛星を7つ発見、土星の衛星に132回フライバイし、26か国からの科学者が計画に参加、科学論文を3039件発行、土星を206周回実施、写真を33万2,000枚撮影、エンジン噴射を291回実施した[14]。

- ホイヘンスプローブをタイタンに着陸させた。

- エンケラドゥスが氷のプルームを活発に吹上げていることを発見

- 土星の環が活発で動的であることを明らかにし、惑星形成の研究に寄与

- タイタンが地球のように雨や川、湖、海を持つ世界であることを発見

- 2010 - 2011年にかけて土星北側で起きた大規模な嵐を調査

- 土星からの電波パターンは従来考えられていた土星内部の回転とは関係性がないことを確認

- 環の垂直構造を明らかにする画像を初めて取得

- タイタンの前生物的な化学研究

- イアペトゥス表面で見られる2重の明暗域の謎を解明

- 北極の六角形の様子を初めて完全に観察し、土星両極の巨大なハリケーンを発見

カッシーニ探査成果(判明したこと)として、衛星や環の発見以外に、次のようなことが挙げられる。

木星

木星には独立した嵐が存在し、小さな斑点となって現れることが分かった。

一般相対論の検証

木星付近で、一般相対性理論を検証する実験の再現に成功した。即ち、太陽の近くをかすめるように電波を発射し、太陽の近くを通らない場合より到達に時間が掛かることを証明した。これは、重い天体の近くで時空が歪むというアインシュタインの理論と整合する。

タイタン

タイタンには、液体が流れたことによる流路があることが分かった。大気からの降雨があることが確認された、太陽系では地球以外の唯一の天体となっている。タイタンの濃密な大気は、メタンが分解され、それが再結合した炭化水素のような大きな有機分子が出来ることで作られたことが分かった。タイタンのメタンが、生物由来でないことが強く推測された。

Remove ads

諸元

カッシーニ総費用は約34億米ドルと、近年の惑星探査においては最大規模の探査機となった。カッシーニ以降、NASAはディスカバリー計画のように低予算・軽量探査機を打上げるようになっている。

- 高さ: 6.8 m

- 幅:約4 m

- 重さ:5.8 t

- 動力:原子力電池3基(放射性同位体熱電対)

カッシーニ 動画 (CG) |

積載機器

以下の測定装置を搭載していた[15]。

光学リモートセンシングに関する装置

場・粒子・波に関する装置

マイクロ波リモートセンシングに関する装置

- レーダー

- 厚い大気に遮られることなくタイタンの地表面の形状を観測する。

- 電波科学サブシステム(RSS)

- 探査機から地球へ電波を送信し、土星や衛星等による電波干渉を測定する。

画像

脚注

参考文献

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads