トップQs

タイムライン

チャット

視点

カテキン

ウィキペディアから

Remove ads

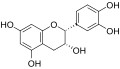

カテキン (catechin) は、狭義には化学式C15H14O6 で表される化合物であり、フラボノイドの1種である。分子量は 290.27。

広義にはその誘導体となる一連のポリフェノールも含み、この意味での使用例の方が多い。広義のカテキンは茶の渋み成分である。これらは酸化によって重合しタンニンとなる。

Remove ads

語源

インドに産するマメ科アカシア属の低木ペグノキ(Acacia catechu、別名「アセンヤクノキ」)から採取される生薬「カテキュー」(英語: catechu(発音は「キャティチュー」)、日本語では「ペグ阿仙薬」とも)から、1821年にルンゲが結晶状の物質を分離[1]。その後エーゼルベックにより catechu にちなんで命名された。なお、-in は塩基等の化学物質を示す一般的な語尾である。

異性体

- 鏡像異性

(+)-カテキンと(−)-カテキンは鏡像関係にある。

(+)-エピカテキンと(−)-エピカテキンは鏡像関係にある。

- ジアステレオマー

カテキンとエピカテキンはジアステレオマーの関係にある。

- ジアステレオマー

- (+)-カテキン (2R,3S)

- (−)-カテキン (2S,3R)

- (−)-エピカテキン (2R,3R)

- (+)-エピカテキン (2S,3S)

茶カテキン

一方、日本人になじみの深い茶のカテキンは、1929年から辻村みちよらによって結晶状に単離されていった[1]。茶カテキンの主要成分は、エピカテキン(epicatechin、EC) とそのヒドロキシ体のエピガロカテキン (epigallocatechin、EGC)、およびそれらの没食子酸エステルであるエピカテキンガレート (epicatechin gallate、没食子酸エピカテキン、ECg) とエピガロカテキンガレート(epigallocatechin gallate、没食子酸エピガロカテキン、EGCg)の4つである。これらの化合物は緑茶の渋み成分として含有量は EGCg>EGC>ECg>EC の順であり、合計すると茶葉中の水分を除いた総重量中の13~30%程度を占める。紅茶を作る際の発酵の工程では、カテキンはポリフェノールオキシダーゼ(polyphenol oxidase)によって酸化重合し、テアフラビンやテアルビジンへと変化する。

- エピカテキン

- エピガロカテキン

- エピガロカテキンガレート

生理活性

カテキンには実に多様な生理活性があることが報告されており、それらを列挙すると、血圧上昇抑制作用[2][3]、血中コレステロール調節作用[4]、血糖値調節作用[5]、抗酸化作用[6][7][3]、老化抑制作用[8]、抗突然変異、抗癌[2][3](食道癌、胃癌、大腸癌、結腸癌、膵臓癌、肺癌、前立腺癌、乳癌、膀胱癌[9])、抗菌、抗う蝕[2][3]、抗アレルギー作用などとなる[10][11][12]。

チャノキの抽出物は米国でシネカテキンスとして、性器ヘルペス(HPVウイルス)の治療に承認されている。

チャ抽出物は1988年ごろより虫歯予防の食品コンセプトで産業的に使われるようになり、特に子供向けの菓子に利用されている。また茶カテキンの各種生理効果を特徴とした特定保健用食品が数点認可・販売されている。

高濃度茶カテキン

日本国内では、茶カテキンを有効成分として、消費者庁により「体脂肪が気になる方に」という、その機能性を示唆する表示が許可された特定保健用食品が販売されている。カテキンが体脂肪の蓄積を抑える機構は未解明であるが、一説には飲用したカテキンが、肝臓や筋肉中の脂肪消費酵素の活性を増強させ、脂肪をエネルギーとして消費しやすくする、胆汁酸の排出を促進すること等に起因するものと言われている。また、高濃度のカテキンを含有した各種サプリメントも、日本や欧米にて販売されている。

茶カテキンの安全性

カナダ、フランス、スペインなどでは緑茶カテキン摂取が原因と疑われる肝臓障害が報告されている。またこれまでに、カテキンは従来ヨーロッパにおいて一般医薬品として販売されていたが、肝臓移植まで必要とするような重症例がみられたことを受けて販売禁止措置がとられた[13][14][15]。

日本でも茶カテキンを利用した製品は販売されているが、現時点では類似の健康被害の報告は見当たらない。ただし、一度に多量のカテキンを摂取する場合には、飲用方法などに注意する必要がある。

脚注

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads