トップQs

タイムライン

チャット

視点

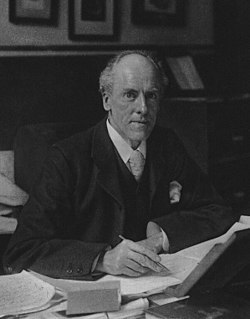

カール・ピアソン

イギリスの数理統計学者・優生学者・記述統計学者 ウィキペディアから

Remove ads

カール・ピアソン(Karl Pearson, 1857年3月27日 - 1936年4月27日)はイギリスの数理統計学者、優生学者である。19世紀末からの研究により現代的数理統計学の基礎を築いた[1]。

Remove ads

生涯

弁護士の子としてロンドンに生まれた。名はもと Carl であったが、のちにカール・マルクスに傾倒して自ら Karl と変えた[2]。ユニバーシティーカレッジスクール(高校に相当、en)を中退して家庭教師につき、ケンブリッジ大学のキングスカレッジに入学、数学を学び卒業した。ユニバーシティーカレッジスクールとケンブリッジ大学の両方で、日本の菊池大麓とともに学び、親友となっている[3]。ベルリンとハイデルベルクに留学し中世ドイツ文学やローマ法などを学んだ。帰国後は法学を学んだり文筆活動を行ったりしたが、再び数学に転じ、1881年にキングス・カレッジ・ロンドンで、1884年にはユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドンの応用数学教授となった。

ここで、動物学者ウォルター・ウェルドンと知り合って生物測定学と進化論の共同研究を行い、またフランシス・ゴルトンにも紹介され、ピアソンはゴルトンの後継者となった。1911年にゴルトンが死んだ後、ピアソンは大部のゴルトンの伝記を著している。ピアソンはゴルトンの希望に従い創設された優生学部の初代教授となり、また応用統計学部も創設して研究を続け、1933年に退官した。

1890年に結婚し、娘2人と息子1人をもうけた。息子のエゴン・ピアソンも統計学者で、父の後を継いで応用統計学教授となった。1896年王立協会フェロー選出。1898年ダーウィン・メダル、1903年トーマス・ハックスリー記念賞、1912年ウェルドン記念賞受賞。

ピアソンは資本論の英語への翻訳をマルクスに申し入れる[4]などドイツに留学してからマルクスを信奉する社会主義思想の持ち主で[5]、そのため1920年には大英帝国勲章を、また1935年にはナイト叙勲を辞退している。しかしピアソンによる優生学の考え方は「劣等人種との戦い」を公言するなど、現在からみれば人種差別主義であった。ピアソンのような優生学者の社会主義への傾倒は当時は珍しくなく、民族衛生学の父アルフレート・プレッツはかつてはマルクスを崇拝する社会主義者だった[6]。

ピアソンは統計学の基本的な考え方をめぐって小標本理論を重視するロナルド・フィッシャーと論争し、フィッシャーはピアソンの死後も息子エゴンと論争を続けることになる。ピアソンの理論は大標本を前提とし、記述統計学と呼ばれる。

科学思想家としても有名で、著書として『科学の文法』[7]が特に知られる。この本では、科学とは方法論であってあらゆる現象が科学の対象となりうるという持論を展開し、特に統計学を科学という言語における文法に例えて説明している。アルベルト・アインシュタインも若い時にこれを読み強い影響を受けたという。日本では、夏目漱石、寺田寅彦も影響を受けた[8]。

Remove ads

業績

彼の統計学における主な業績には次のものがある。

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads