トップQs

タイムライン

チャット

視点

キクザメ

ウィキペディアから

Remove ads

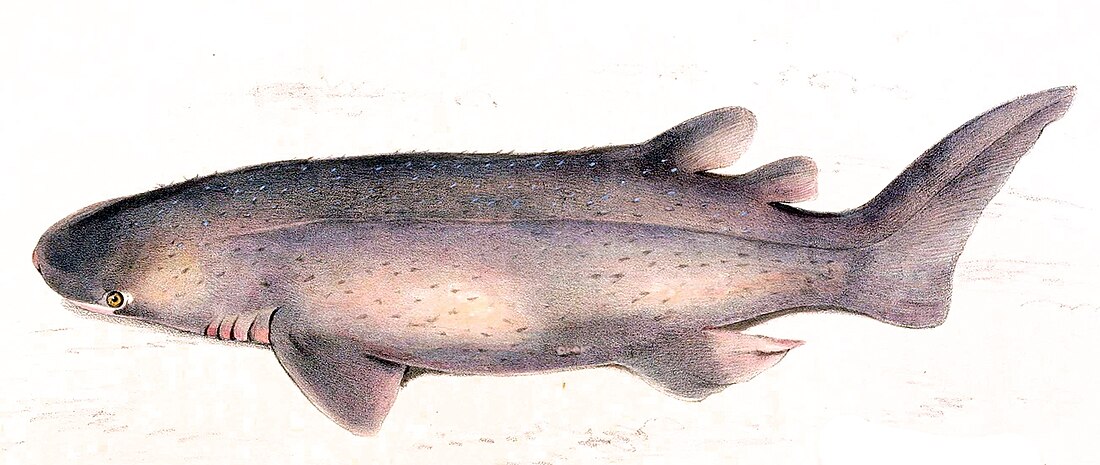

キクザメ (菊鮫、学名:Echinorhinus brucus) は、軟骨魚綱キクザメ目キクザメ科に分類されるサメ。

東太平洋を除く全世界の熱帯、温帯域の海に生息する。本種はめったに発見されない種であり、通常水深400 - 900メートルくらいの海底で生活するが、それより浅い海に現れることもある。太いがっしりとした魚体の最後方に二つの小さな背鰭を持ち、臀鰭(尻びれ)はもたない。体表に大きな、棘状の楯鱗(サメやエイなどに特有の鱗)が散在していることにより他種と容易に区別できる。体色は茶色か黒色で、最大で体長3.1メートルにまで成長する。

キクザメが捕食する生物には、自分より小さなサメ、硬骨魚、そしてカニが含まれ、動きの遅い本種はこれらを吸い込むように捕食すると考えられる。本種は卵胎生で、メスは一度に15匹から52匹の子を産む。人間に害はなく、漁業においてまれに混獲され、魚粉や肝油という形で利用されることがある。

Remove ads

分類と命名

本種はフランスの博物学者ピエール・ジョセフ・ボナテールによって1788年にはじめて記載された。彼は本種をSqualus brucusと名付けたが、このbrucusという種小名はギリシャ語で「深海からの」という意味の語bruxあるいはbruchiosに由来する[4][5]。この時の本種のタイプ標本は紛失している[6]。1816年にアンリ・ブランヴィルが本種に対し、 Echinorhinus(キクザメ属)という属名を与えた[7]。 1960年代まで、太平洋で捕獲された同属種のコギクザメ(E. cookei)は本種と誤認されていた[5]。英名はBramble shark(「イバラのサメ」の意)の他にSpinous shark、Spiny shark(どちらも「トゲのあるサメ」の意)などがある[8]。

形態

キクザメの体は太い円筒状であり、頭部は少し平たくなっている。鼻先は丸みを帯びていて、鼻孔が大きい。目に瞬膜はなく、目の後ろには噴水孔がある。口は幅が広く湾曲しており、両端にはわずかに溝がある。上顎には20から26、下顎には22から26の歯列が並ぶ。それぞれの歯はナイフのように先端が尖っていて、尖った小突起もいくつかみられる。5対の鰓裂がみられ、その中で最も尾側にある対が最も長い[6][9]。

胸鰭は短く角張っている。一方腹鰭は長く比較的大きい。二枚の背鰭は小さく、頭寄りの第一背鰭の始点は腹鰭の始点と並んでいる。臀鰭はなく、尾柄は太い。尾鰭は非対称形で上部が伸長している[10]。

皮膚は数ミリメートルの厚さの悪臭を放つ粘液で覆われている[11][12]。様々な大きさ(最大で1.5センチメートル程度)の楯鱗(皮歯)が全身に不規則に散在する。それぞれの楯鱗は棘状で、その基底部から放射状に溝が広がっている。最大で10ほどの楯鱗が一体化することがある。90センチメートルより小さい個体では、頭部の下側と口の周りの領域は小さな楯鱗に覆われている。大きな個体ではこの楯鱗が大きく、まばらになる。本種の上部(背部)は茶色から黒色で、紫色の光沢を帯びる。下部(腹部)は腹部より色が薄い。赤か黒の斑をもつ個体もいる。捕獲して間もないうち緑色の光沢があったという標本が一例ある。本種は最大で体長3.1メートルに達する。記録されている最大の重量は体長2.8メートルのメスの個体で、200キログラムであった[6][3][5]。

Remove ads

分布

キクザメの記録はきわめて稀で、その場所は東太平洋を除く世界中の温帯、熱帯海域に散在している。ほとんどの記録は東大西洋と西インド洋に集中しており、ここでの分布域は北海、ブリテン島から地中海を含みインド洋のモザンビークまで広がっている。西大西洋では、アメリカのマサチューセッツやノースカロライナ、ルイジアナ、そしてトリニダード・トバゴ、ブラジル、アルゼンチンから少数の標本が得られている[5]。インド太平洋ではオマーン[13]、インド、南日本、南オーストラリア、ニュージーランド、そしておそらくキリバスで記録がある[6]。

本種は海底近くで見つかり、通常水深400 - 900メートルの大陸縁辺部や大陸棚に生息すると考えられる[14]。しかしながら、最も浅いところで冷水の湧昇がみられる水深18メートルの地点からも記録があり、最も深いところでは水深1,214メートルから記録がある[3][6][10]。少なくともヨーロッパの海では、夏の間は水深20 - 200メートルの浅い海に移動すると考えられている [5]。

生態

動きの遅い本種は、自分より小さいサメ(アブラツノザメなど)や、硬骨魚(エソなど)、カニを捕食する。咽頭が口の大きさに比較して大きいため、吸い込むように餌生物を捕食していると考えられる[6]。本種は卵胎生である。メスは2つの卵巣と2つの子宮を持つ。子の数の記録は15匹から52匹となっていて、産み出された子の体長は40 - 50センチメートルと推定されている [5][15]。出産直前の胎児の楯鱗は発達中であり、肌にあいた穴のなかにある小さな棘としてみることができる[16]。性的成熟に達するときの体長は未だ定かでないが、成熟したオスの最小記録は1.5メートル、成熟したメスの最小記録は2.1メートルである[6]。

人間との関係

肝油が利用されたり、生息地では食用とされることもある[1]。

キクザメが人間に危害を及ぼした事例は知られていない。本種はトロール漁業などの漁業、あるいはスポーツフィッシングを楽しむ釣り人によって混獲される。東大西洋では本種は魚粉に加工されるが、商業的にはあまり重要でない[8][6]。南アフリカでは本種の肝油が薬として高い価値を持つが、一方インドではその油は価値の低いものとみなされ、防虫のためカヌーに塗るなどして使われる[15]。

生息数の推移などに関するデータはないものの、各地で漁獲量が減少していることから2020年の時点で生息数は減少していると考えられている[1]。本種を対象とした漁業、もしくは混獲などが減少の原因として考えられている[1]。ヨーロッパでは19世紀までは比較的一般的だったとされるが、20世紀には多くの地域で絶滅したと考えられている[1] 現在北ヨーロッパ沿岸や地中海では本種はきわめて珍しい種であり、歴史的史料に基づくと北東大西洋における本種の個体数は18世紀、19世紀以来かなり減っていると考えられる。この減少の原因は漁業にあるといわれるが、それは本種が長い寿命をもちゆっくりと成長する種であるため、乱獲による影響を強く受けると考えられるからである[5][10]。

Remove ads

出典

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads