トップQs

タイムライン

チャット

視点

ギッフェン財

ウィキペディアから

Remove ads

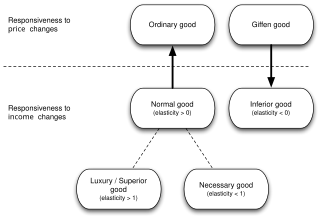

ギッフェン財(ギッフェンざい、英: Giffen goods)は、価格が上昇すると需要量も増加する財のこと[1]。需要の法則に反する財である。イギリスの経済学者、ロバート・ギッフェンに由来する名前である。

通常財の場合、価格が上昇すると代替効果により消費者はその商品の購入を減らし、代替品の購入を増やす。所得効果はこの需要減少を強めることも弱めることもあるが、通常財の場合それを上回ることはない。これに対し、ギッフェン財は劣等財としての性質が非常に強く(所得が下がると需要が高まる)、逆方向の所得効果が代替効果を上回るため、価格の上昇によって需要が増加するという現象が起こる。この現象はギッフェンのパラドックスとして知られている。

現実にギッフェン財が存在するのかどうかは長く議論が続いており、はっきりとした結論は出ていない。19世紀半ばにアイルランドでジャガイモ飢饉が発生した際のジャガイモがギッフェン財ではないかという主張がされている。

Remove ads

理論

通常価格低下により、通常財は財の需要が増大する。これは、価格低下により実質所得が増大し商品の需要が増大する所得効果と、相対価格低下により代替的に需要が増大する代替効果が働くためである。これに対し、劣等財においては、価格低下により実質所得が増大し商品の需要が減少する所得効果と、相対価格低下により代替的に需要が増加する代替効果が働く。

ギッフェン財は劣等財のうち、所得効果が代替効果よりも大きい財を指し[1]、価格低下により需要が低下する。

背景

ギッフェン財はスコットランドの経済学者ロバート・ギッフェンの名にちなむ。アルフレッド・マーシャルが1890年初版の著書『経済学原理』でこの考えを彼に帰したことによる。ギッフェンはヴィクトリア朝時代の貧困層の購買習慣の観察から、このパラドックスを最初に提唱した。

マスダ・エツスケとピーター・ニューマンは、サイモン・グレイが1815年の著書『The Happiness of States: Or An Inquiry Concerning Population, The Modes of Subsisting and Employing It, and the Effects of All on Human Happiness』で「グレイ財」を記述していたと指摘している[2]。第14章「A Rise in the Price of Bread Corn, beyond a certain Pitch, tends to increase the Consumption of it」には、今日ギッフェン財と呼ばれるものの詳細な記述があり、本来は「グレイ財」と呼ぶべきかもしれないとしている。さらにジョージ・スティグラーが1947年の論文でマーシャルの誤った帰属を修正したとも述べている[3]。

Remove ads

分析

ほとんどの財について、需要曲線は負の傾きをもつ。すなわち価格が上昇すると需要量は減少する。

ギッフェン財はこの一般則の例外である。ほかの財やサービスと異なり、ギッフェン財の場合、供給と需要が交わる価格水準では、価格が上がると需要量も増える。真のギッフェン財であるためには、価格以外の要因によって需要量が変化しないことが必要である。

ギッフェン財はヴェブレン財とは異なる。ヴェブレン財は価格が品質や地位の指標として認識されるため、価格が上がると需要が増える財である。

マーシャルが挙げた古典的な例は、劣悪な品質の主食である。これは貧困によってより良い食品を買えない層の需要によって支えられている。安価な主食の価格が上がると、より良い食品で食事を補うことができなくなり、主食をより多く消費せざるを得なくなる。

ギッフェン氏が指摘したように、パンの価格の上昇は貧しい労働者家庭の資源に大きな負担を与え、貨幣の限界効用を大幅に高めるため、彼らは肉やより高価な穀物食品の消費を抑えざるを得ない。そして、パンは彼らが得られる最も安価な食品であり、かつ摂取する食品であるため、彼らはパンをより多く消費することになる。—アルフレッド・マーシャル、『経済学原理』(1895年版)[4]

この現象が起こるためには、次の3つの条件が必要である[5]。

条件1を「代替効果を上回るほど強い劣等財である」と置き換えると、必要十分条件となる。最後の条件は財自体ではなく買い手に関するものであるため、この現象は「ギッフェン行動」とも呼ばれる。

例

消費者が1日6ドルの食費予算をもち、1日3食を取らなければならないとする。選択肢は1食1ドルの劣等財であるパンと、1食4ドルの優良財であるケーキのみである。消費者は常にケーキを好む。現状では、2食分のパンと1食分のケーキを購入して予算を使い切っている。ここでパンの価格が1ドルから2ドルに上昇すると、消費者はケーキを諦め、3食分すべてパンに費やすしかなくなる。この場合、価格上昇によってパンの消費量が増えることになり、パンはギッフェン財となる。

投資家のロブ・アーノットは2021年、株式市場はギッフェン財であると述べた。株式価格が上昇しているときに市場への関心が高まり、暴落時に関心が低下するという広範な現象は、理想的な投資行動とは逆である[6]。

実証的証拠

ギッフェン財の存在証拠は限定的である。ロバート・ジェンセンとノーラン・ミラーは2008年の論文で、中国の一部地域では米と小麦麺がギッフェン財であると論じた[7]。同年の別の論文では、極貧家庭に米や小麦粉の購入補助を行うことでギッフェン財の存在を実験的に示した[8]。

1991年、バタリオ、ケーゲル、コグットはキニーネ水が一部のラットにとってギッフェン財であるとする論文を発表したが、個体レベルでの存在のみを示し、市場レベルでは証明できなかった[9]。

ギッフェン財の研究が難しいのは、観察可能な条件が多数必要であるためである。特に、ギッフェンが想定したのは貧困下の個別状況であり、現代の消費者行動研究の多くは所得を平均化した集計データを扱うため、これらの状況を捉えにくい。また、代替財の制限や、消費者が劣等財しか買えないほど貧困ではないという条件も必要となる。このため、多くの教科書では「ギッフェンのパラドックス」という用語が用いられる[要出典]。

アイルランド大飢饉

アイルランド大飢饉の際のジャガイモは、かつてギッフェン財の例とされていた。飢饉とともにジャガイモと肉の価格が上昇した。肉に比べてジャガイモは主食としてはるかに安価であり、貧困のため肉を買えなくなった人々がジャガイモの消費を増やしたためである。しかしジェラルド・P・ドワイヤーとコットン・M・リンジーは1984年の論文でこの見解に反論し[10][11]、シカゴ大学のシャーウィン・ローゼンも1999年の論文でこの説を否定した[12]。また、チャールズ・リードは定量的証拠に基づき、飢饉期のベーコン豚はギッフェン的行動を示したが、ジャガイモはそうではなかったことを示した[13][14]。

Remove ads

例

家計の予算は140ポンドで、ソーセージとジャガイモを合わせて50個食べる必要があるとする。家計はなるべく、ソーセージばかり食べたいと考えている。

- A) ソーセージの値段が4ポンドで、ジャガイモが2ポンドの場合

- この場合、家計はソーセージ20個とジャガイモ30個を買う必要がある。

- B) ソーセージの値段が4ポンドで、ジャガイモが1ポンドの場合

- この場合、家計はソーセージ30個とジャガイモ20個を買う必要がある。

- C) ソーセージの値段が4ポンドで、ジャガイモが2.5ポンドの場合

- この場合、家計はソーセージ10個とジャガイモ40個を買う必要がある。

上記のように、ジャガイモは値段が下がった結果、需要が低下し、値段が上がった結果、需要が上昇する。この例では、ジャガイモがギッフェン財にあたる。

その他の例

アンソニー・ボップ(1983)は灯油をギッフェン財と提案し、シュムエル・バルークとヤカル・カナイ(2001)は焼酎がギッフェン財である可能性を示した。いずれも計量経済学的な証拠を提示したが、完全な証拠とはみなされていない。

ある財が個人レベルでギッフェン財であっても、集計レベルではそうならないことがある。ヒルデンブランドのモデルが示すように、消費者ごとに同じ選好を仮定し、その名目所得が0を含む区間で一様分布していても、集計需要は必ずしもギッフェン的行動を示さない[15]。

Remove ads

参考文献

マンキュー経済学〈1〉ミクロ編 東洋経済新報社(2000)

外部リンク

脚注

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads