トップQs

タイムライン

チャット

視点

ギンザメ目

ウィキペディアから

Remove ads

ギンザメ目 Chimaeriformesは、軟骨魚綱全頭亜綱(ぜんとうあこう)の下位分類群。3科6属に約50種が含まれ、日本近海には11種が生息している。現在は50種ほどの小さな分類群だが、化石記録によると多様で豊富な分類群であったとされる。板鰓亜綱との共通祖先は約4億年前に存在した[2]。現生種は多くが深海に生息する[3]。

Remove ads

形態

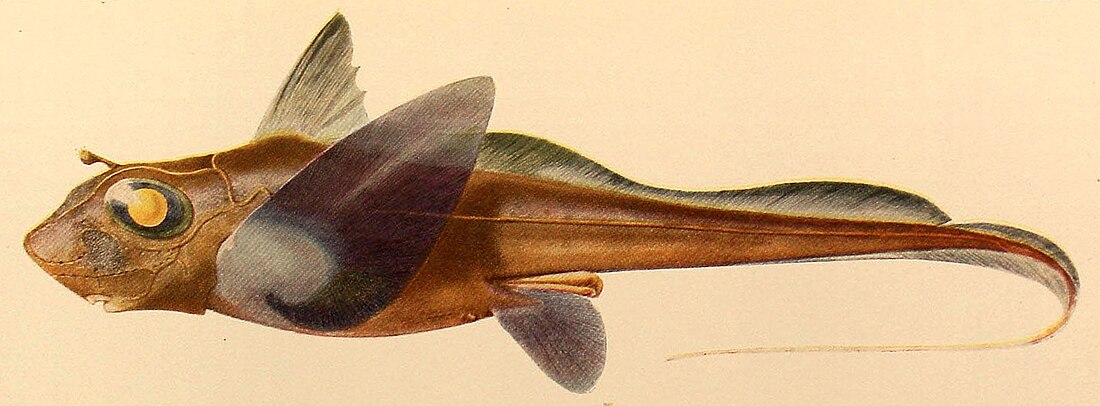

頭部は大きく尾は先細りで、体は柔らかいサメのようである。全長は150 cmに達する種もいる。骨格は軟骨で構成される。皮膚は滑らかで、鱗や皮歯は無い。しかし孵化したばかりの稚魚の背中には皮歯の列があり、雄の生殖器は鋸歯状である[4]。鰓弓は鰓蓋に包まれており、胸鰭前部に開口部がある[5]。総排出腔をもつ板鰓類とは異なり、肛門と生殖器の開口部は別々である。

胸鰭を用いて水中を羽ばたくように泳ぐ。胸鰭の後方には小さな腹鰭があり、臀鰭がある属も知られる。ギンザメ科、テングギンザメ科の尾鰭は薄くて鞭状であり、上下が対称的である。ゾウギンザメ科の尾鰭はサメと同様に異尾である。背鰭は2基あり、第一背鰭は大きな三角形で、第二背鰭は小さい。防御のため、背鰭の棘に毒をもつ種もいる[4]。

多くの種では吻に感覚器官があり、獲物の電気信号を感知している[5][6]。口蓋方形軟骨が脳函と融合している。後頭部は椎骨の複合体に支えられており、背鰭棘とも接続している[4]。

歯は6枚の歯板から成り、生涯成長し続ける。下顎の先端に一対、上顎に沿って二対がある。これらの突き出た歯板によって獲物を粉砕する[4]。歯の大部分は象牙質だが、プレロミンというエナメル質のように固い部分がある。プレロミンはシートまたはビーズ状に配置され、骨と同様に間葉由来の組織によって沈着する。またエナメル芽細胞由来の物質によるものでなく、他の動物では歯の中で結晶化する物質により硬化する[7]。

Remove ads

生態

北極海と南極海を除く全世界の温帯海域に分布し、水深2,600 mまでの海底に生息しており、水深200 mより浅い場所ではほとんど見られない。しかしゾウギンザメ、カイブツギンザメ、ミダレボシギンザメは浅い場所でみられることが多く、水族館でもよく飼育される[8]。主に甲殻類、その他にもクモヒトデや軟体動物を捕食する[9]。現生種は底生生物を粉砕して捕食しているが、石炭紀には遊泳性の吸引捕食者も知られていた[10]。雄にはクラスパーがあり、交尾を行う。卵は細長い紡錘形である[1]。また交尾を補助するために特殊な構造を持っている[5][11]。額から棒状の突起を伸ばし、交尾中に雌の胸鰭を掴む。また腹鰭の前の袋の中には鋸歯状の突起があり、交尾中に雄を雌に固定する。クラスパーは軟骨で融合され、先端で分岐して葉状になっている[4]。カイブツギンザメの鰓にはChimaericola leptogaster という単生綱の寄生虫が寄生する。

Remove ads

保全と脅威

一部の種は混獲や乱獲の影響を受けている。IUCNによれば、4種が危急種としてリストされ、さらに4種が近危急種としてリストされ、さらに多くの種がデータ不足とされている。多くの種は生息範囲が限られており、混獲報告は通常正確さが不十分であるため、混獲の実態は不明である。データの欠如により、個体数の減少が見過ごされている種がいる[12]。

沿岸に生息するいくつかの種、例えばゾウギンザメ科、Hydrolagus bemisi、Hydrolagus novaezealandiae などは、肉を目的として漁獲されている。現在の保護計画が制定される前の20世紀には、ゾウギンザメが深刻な乱獲を受けた。Neoharriotta pinnata は肝油を目的としてインド沿岸で標的にされており、最近の捕獲率の低下は個体数の激減を示している可能性がある。Callorhinchus callorynchus、Neoharriotta carri、カイブツギンザメ、ギンザメダマシ、ミダレボシギンザメ、およびHydrolagus melanophasma は生息域の特定の地域で混獲率が10%を超えており、急激に減少している種もいる。サメのように鰭を狙った漁業は行われていない[12]。

もう一つの脅威は、沿岸の産卵場所や深海のサンゴ礁の生息地の破壊である。ゾウギンザメなど沿岸に近い場所に生息する種は、気候変動の影響を受けやすい。強い嵐や海水温の上昇により、孵化を完了するために必要な安定した環境が破壊され、卵の死亡率が増加すると予測されている[12]。

分類

要約

視点

21世紀初頭には、深海探査の発達のため多くの新種が記載された[3]。8%の種が絶滅の危機に瀕している[13]。

ギンザメ亜目 Chimaeroidei Patterson, 1965

ゾウギンザメ科 Callorhinchidae

ゾウギンザメ科 Callorhinchidae は1属3種。全て南半球にのみ分布しており、日本近海では見ることはできない。鉤状の吻をもつ。

- ゾウギンザメ属 Callorhinchus

- Elephant fish Callorhinchus callorynchus (Linnaeus, 1758)

- Cape elephantfish Callorhinchus capensis Dumeril, 1865

- ゾウギンザメ Ghost shark Callorhinchus milii Bory de Saint-Vincent, 1823

ギンザメ科 Chimaeridae

ギンザメ科 Chimaeridae は2属約40種を含む。日本近海にはギンザメなど8種が生息する。ギンザメ科はゾウギンザメ科・テングギンザメ科のような特徴的な構造の吻をもたない。

- ギンザメ属 Chimaera

- Chimaera Chimaera cubana Howell Rivero, 1936

- ジョルダンギンザメ Chimaera jordani Tanaka, 1905

- Bight ghostshark C. lemures (Whitley, 1939)

- Carpenter's chimaera Chimaera lignaria Dider, 2002

- カイブツギンザメ Rabbit fish Chimaera monstrosa Linnaeus, 1758

- ギンザメダマシ C. ogilbyi (Waite, 1898)

- シロブチギンザメ Chimaera owstoni Tanaka, 1905

- Chimaera panthera Dider, 1998

- ギンザメ Silver chimaera Chimaera phantasma Jordan & Snyder, 1900

- アカギンザメ属 Hydrolagus

- Smalleyed rabbitfish H. affinis (de Brito Capello, 1868)

- African chimaera H. africanus (Gilchrist, 1922)

- イトヒキギンザメ H. alberti Bigelow et Schroeder, 1951

- Hydrolagus alphus

- ココノホシギンザメ H. barbouri (Garman, 1908)

- Pale ghost shark Hydrolagus bemisi

- ミダレボシギンザメ Spotted ratfish H. colliei (Lay & Bennett, 1839)

- Philippine chimaera H. deani (Smith & Radcliffe, 1912)

- ニジギンザメ H. eidolon (Jordan & Hubbs, 1925)

- Hydrolagus lusitanicus

- オオメアカギンザメ Bigeye chimaera Hydrolagus macrophthalmus F. de Buen, 1959

- Striped rabbitfish Hydrolagus matallanasi

- Galapagos Ghost Shark Hydrolagus mccoskeri

- ムナグロギンザメ Large-eyed rabbitfish H. mirabilis (Collett, 1904)

- アカギンザメ Spookfish H. mitsukurii (Jordan & Snyder, 1904)

- Dark ghost shark H. novaezaelandiae (Fowler, 1911)

- ムラサキギンザメ Purple chimaera H. purpurescens (Gilbert, 1905)

- Hydrolagus pallidus

- Pointy-nosed blue chimaera Hydrolagus trolli Didier & Séret, 2002

- Hydrolagus waitei

テングギンザメ科 Rhinochimaeridae

テングギンザメ科 Rhinochimaeridae は3属8種。日本近海にはアズマギンザメ・ヨミノツカイ・クロテングギンザメ・テングギンザメの4種が生息する。著しく伸長した吻をもつ。

- アズマギンザメ属 Harriotta[14][15]

- アズマギンザメ Harriotta chaetirhampha H. chaetirhampha (Tanaka, 1909)

- ヨミノツカイ Narrownose chimaera H. raleighana Goode & Bean, 1895

- Neoharriotta 属

- N. carri Bullis & Carpenter, 1966

- Sicklefin chimaera N. pinnata (Schnakenbeck, 1931)

- N. pumila Dider & Stemann, 1966

- テングギンザメ属 Rhinochimaera

- クロテングギンザメ R. africana Compagno, Stehmann & Ebert, 1990

- ニシテングギンザメ Spearnose chimaera R. atlantica Holt & Byrne, 1909

- テングギンザメ Pacific spookfish R. pacifica (Mitsukuri, 1895)

Remove ads

進化

要約

視点

良質な化石は不足しており、DNA解析によって種分化が研究されている[16]。全頭亜綱は3億8000万年前のデボン紀に板鰓亜綱と分岐したと考えられている。既知の最古の種はロシアの前期石炭紀の地層から発見された Protochimaera であり、ギンザメ亜目と密接に関連している[17]。現生種に起因する最古の化石はヨーロッパの前期ジュラ紀の地層から得られたものだが、後期三畳紀のロシアからはテングギンザメ科に似た、ニュージーランドからはゾウギンザメ科に似た卵殻の化石が発見されている[18]。現生種と異なり、中生代の種は浅い水域に生息していた[19]。

以下の絶滅分類群が知られる。

- †エキノキマエラ Echinochimaera Lund, 1977 アメリカ合衆国、サープコビアン

- †Protochimaera Lebedev & Popov in Lebedev et al., 2021 モスクワ地域、(ビゼーアン–サープコビアン)

- †Squaloraja ヨーロッパ、(ヘッタンギアン–シネムーリアン)

- †Myriacanthoidei Patterson 1965 (後期三畳紀–後期ジュラ紀)

- †Chimaeropsidae

- †Chimaeropsis Zittel 1887 ベルギー、シネムーリアン

- †ミリアカンタス科 Myriacanthidae Woodward 1889

- †Acanthorhina Fraas 1910 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン

- †Agkistracanthus Duffin and Furrer 1981 オーストラリア、イングランド、スイス、(レーティアン–シネムーリアン)

- †Alethodontus Duffin 1983 ドイツ、シネムーリアン

- †Halonodon Duffin 1984 ベルギー、ルクセンブルク、シネムーリアン

- †メトパカンタス Metopacanthus Zittel 1887 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン

- †Oblidens Duffin and Milàn 2017 デンマーク、プリンスバッキアン

- †ミリアカンタス Myriacanthus Agassiz 1837 英国、(レーティアン–シネムーリアン)

- †Recurvacanthus Duffin 1981 英国、シネムーリアン

- †Chimaeropsidae

- Chimaeroidei Patterson 1965

- †Eomanodon Ward and Duffin 1989 英国、プリンスバッキアン

- ゾウギンザメ科 Callorhinchidae Garman, 1901

- †Brachymylus A. S. Woodward 1894 ドイツ、プリンスバッキアン

- †Bathytheristes Duffin 1995 ポシドニア頁岩、ドイツ、トアルシアン

- †Ottangodus Popov, Delsate & Felten, 2019 フランス、バッジョシアン

- †Moskovirhynchus ロシア、後期ジュラ紀

- †Pachymylus 英国、フランス、中期ジュラ紀

- †エダフォドン科 Edaphodontidae

- †イスキオドゥス Ischyodus 世界中、中期ジュラ紀-中新世 (ゾウギンザメ科に分類される場合もある)

- †Elasmodectes ヨーロッパ、ジュラ紀–白亜紀

- †Elasmodus 世界中、白亜紀-古第三期

- †エダフォドン Edaphodon 世界中、白亜紀-新第三期

- †Ptyktoptychion オーストラリア、前期白亜紀

- †Lebediodon ヨーロッパ、白亜紀

- ギンザメ科 Chimaeridae Bonaparte, 1831

- †Canadodus Popov, Johns & Suntok, 2020 カナダ、漸新世

- テングギンザメ科 Rhinochimaeridae Garman, 1901

- †Amylodon ヨーロッパ、後期白亜紀–漸新世

Remove ads

脚注

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads