トップQs

タイムライン

チャット

視点

コンサーティーナ

蛇腹楽器 ウィキペディアから

Remove ads

コンサーティーナ (concertina) は、アコーディオン族に属するフリーリード楽器で、蛇腹楽器の一種である。

通常正六角形または正八角形の小型の手風琴(てふうきん)で、欧米の民俗音楽などでよく見かける楽器である。名称は日本語ではまだ固定表記が無く、「コンサーティーナ」のほかにも、コンサーティナ、コンサティーナ、コンサルティーナ、コンセルティーナ、コンセルチーナ、コンサルチーナ、コンチェルティーナ、コンツェルティーナ、コンサーチナ、コンサチーナなど様々な表記を見かける[注釈 2]。

Remove ads

特徴

要約

視点

蛇腹楽器の中では最も軽量な部類の楽器で(通常のアングロ・コンサーティーナの重さは1 kgから2 kgの間)、取り回しも楽であるが、メロディーや和音伴奏も弾けるなど演奏性能は高い。基本は座奏だが、慣れれば立奏や歩奏も可能で、室内でも野外でも使える。弾きながら語ったり、歌うこともできる。

コンサーティーナを活用する音楽のジャンルも幅広く、世界各地の民族音楽や、西洋のクラシック音楽、現代的な通俗音楽、家庭音楽や商業音楽など、さまざまな音楽シーンで見かける。

ただ、コンパクトな楽器本体に比較的多数のボタン鍵盤と金属リードを詰めこまねばならないため、構造上、妥協や制約を余儀なくされる面もある。コンサーティーナは種類ごとにボタン鍵盤の配列法や蛇腹の押し引きの方式がまちまちであり(種類を参照)、ボタン鍵盤数の少ない機種では鳴らせない半音もある。

逆に言うと、コンサーティーナの奏者は自分の機種の特性にあった運指や奏法を工夫できる余地が大きく、それがこの楽器の面白さと奥深さにつながっている。

見分けかた

アコーディオンとの違い

アコーディオンの形状は左右非相称だが、コンサーティーナは(バンドネオンと同様)左右相称である。

アコーディオンは、右手側と左手側の筐体(きょうたい。器械を内蔵した箱)では形状も機能も違う(フリーベースアコーディオン等の例外を除き、演奏者から見て右手側の筐体は主旋律を担当、左手側の筐体は和音伴奏を担当することが多い)。また右手側の筐体はベルトで演奏者の体に固着し、左手側の筐体を左右に動かすことで蛇腹の押し引きを行うタイプが多い。

コンサーティーナ(とバンドネオン)は、左右の筐体は形状も機能もほぼ同じで、筐体をバンドで演奏者の胴体に固着させることはない(まれに、立奏のため首から紐で吊り下げたりすることもあるが、その場合でも筐体は演奏者の体に固定しない)。蛇腹楽器のバンドの有無についての説明も参照。

- コンサーティーナ(青い服の女性。イングリッシュ・コンサーティーナ)は左右相称。アコーディオン(赤い服の男女)は左右非相称。

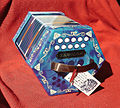

- コンサーティーナ(左。30ボタンのアングロ)は六角形や八角形が多く(例外もある)、サイズもバンドネオン(右)より小さいことが多い。

以下に蛇腹楽器の主な種類を示す。コンサーティーナは右の「左右対称」の列の楽器である(バンドネオンは広義のコンサーティーナ属の楽器であるが、狭義のコンサーティーナには含まない)。

バンドネオンとの違い

ケムニッツァ・コンサーティーナなど一部の例外を除き、コンサーティーナはバンドネオンよりも小さくて音域も高く、筐体の形も四角形だけでなく六角形や八角形などさまざまである。

Remove ads

歴史

要約

視点

開発

コンサーティーナは、19世紀の産業革命期の発明品の一つであり、1829年にイギリスの物理学者・チャールズ・ホイートストンが発明して特許を取得した[注釈 3][2]。ホイートストンが発明したコンサーティーナは、今日、イングリシュ・コンサーティーナ(英国式コンサーティーナ)と呼ばれるタイプである。その後、ジャーマン・コンサーティーナ(ドイツ式コンサーティーナ。後のアングロ・コンサーティーナやバンドネオンの原型となった)や、最も普及しているアングロ・コンサーティーナ(英国系コンサーティーナ)、改良型のデュエット・コンサーティーナ(重奏式コンサーティーナ)など、さまざまなタイプのコンサーティーナが発明されている。

名称

「コンサーティーナ」という名称は、「演奏会」を意味する「コンサート」に、女性形縮小辞「-ina」[注釈 4]を付けて愛称化したもので、1834年から使われた[3]。この名称を使い始めたのはイギリスの楽器商だと思われる[4]。

普及

小型なのに旋律も和音伴奏も演奏可能なコンサーティーナは、発明当時としては画期的な器械式楽器であり、人々の関心を引いた[5]。プロの音楽家だけではなく、移民や船員、旅芸人、行商人、キリスト教の宣教師、救世軍の楽隊[6]など、さまざまな人々がコンサーティーナを持って各地を旅し、この楽器を世界に広めた。また、通俗的なダンス音楽や大衆音楽、民族音楽、賛美歌、クラシック音楽など幅広いジャンルの音楽の演奏に使われるようになった。

民族音楽

世界各地の民俗音楽(民族音楽)でも広く使われる楽器である。例えばアイルランド音楽(特にクレア県)や、イングランドのフォーク・ミュージック、モリス・ダンスの音楽、北米のポルカ、カントリー・ミュージック、アフリカーナーのボーア音楽(Boeremusiek)、ズールー人の音楽、ボリビアのフォルクローレ(特にコチャバンバ県)等ではよく見かける楽器である。

欧米

欧米諸国において、コンサーティーナの人気は19世紀を通じて高かった。各国の楽器製造家は、工業展覧会に出品された新製品のコンサーティーナを見たり、特許登録の情報を入手するなどして刺激を受け、それがまた新たなタイプのコンサーティーナが考案される契機となった[7]。

20世紀に入ると、新しい音楽ジャンルの勃興や、レコード音楽の普及、アコーディオンなど競合楽器の発展など、コンサーティーナを取り巻く環境が大きく変化し、その人気は急落した。20世紀半ばまでは、コンサーティーナのブランド・メーカーが次々に廃業するなど、長期低迷の状況が続いた。その後、欧米諸国では、1960年代の音楽界における「ルーツ・リバイバル」(英語版)(フォーク・リバイバル)運動をきっかけにコンサーティーナの良さが少しずつ見直され、今日に至っている。

日本

コンサーティーナは幕末ないし明治時代に伝来した。救世軍[9]や宣教師[10]、「オイチニの薬売り」の一部[11]などもコンサーティーナを使用した(昔の日本語では、コンサーティーナやアコーディオン等の蛇腹楽器をまとめて漠然と「手風琴」とか「風琴」と呼んだ。西南戦争の戦場で村田新八が弾いていた「風琴」を、コンサーティーナとする小説作品[12]や大河ドラマ[13]もある)。

ただ、比較的早い時期から国産品の普及が進んだアコーディオンとくらべると、コンサーティーナは今も昔も全て輸入品で日本のメーカーによる国産品は存在せず(個人が組み立てた楽器などを除く)、日本ではコンサーティーナは珍しい楽器のままであった。

とはいえ、日本でもテレビや映画などでは、そこそこコンサーティーナを見かける(コンサーティーナが登場する作品など)。ただ日本国内での知名度が低いため、アコーディオンやバンドネオンと混同されてしまうケースも多い[注釈 5]。

近年はコンサーティーナを弾く日本人も少しずつ増えており、YouTubeやニコニコ動画などの動画投稿サイトや、アイルランド音楽の講習会やアイリッシュ・パブにおけるセッション、オープンマイクやライブなどで、コンサーティーナの演奏を視聴できる。また日本語によるイングリッシュ・コンサーティーナの教則本[14]も刊行されている。

Remove ads

ギャラリー

- シンフォニウムの内部構造。金属リードが並んでいる。

- 1854年、ロンドンで刊行されたアングロ・ジャーマン・コンサーティーナの教則本の表紙。

- 1880年ごろのロンドン。ミンストレルによるアングロ・コンサーティーナの立奏(中央の人物)。

- 1900年ごろの南アフリカ。ズールー人の楽隊。コンサーティーナ(中央手前)とハーモニカも見える。

- 旅芸人の一座。少なくとも5人がコンサーティーナを手にしている。1915年ごろ、オーストラリア。

- アイリッシュ・パブにおけるアイルランド音楽のセッション。楽器はアングロ・コンサーティーナ(右端)、ダイアトニック・アコーディオン、バウロン。2008年、ドイツで撮影。

- モリス・ダンスの伴奏での、イングリッシュ・コンサーティナの座奏。2013年、オーストラリアで撮影。

演奏のしかた

コンサーティーナの奏法は多様である。楽器を両手のあいだにはさみ、両手で蛇腹を押したり引いたりして空気の流れを作り、指でボタン鍵盤をおさえてメロディーや和音を奏でる、という基本は同じである。ただし、蛇腹の押し引きの向きや、指づかい、演奏に使う指の本数(特に小指の使用頻度)は、コンサーティーナの種類や、演奏者の好みのスタイル、演奏する音楽のジャンルごとに大きく異なる。

コンサーティーナの演奏の基本姿勢は、楽器本体を膝やふとももの上に置く座奏であるが、慣れれば、手で楽器の重みを支える立奏や歩奏も可能である。変則的な奏法も可能で、ベッドに寝たまま仰向けの姿勢で弾いたり、サーカスのピエロのように曲芸をしながら弾くこともできる。どのような姿勢で弾くかは、演奏者のポリシーや、演奏場所の状況にもよる。また、楽器の構造や音楽性から、おのずと適した演奏姿勢の傾向が決まる面もある。

楽器の外部構造の面から見ると、手のひらをバンドで楽器本体に固定して楽器をしっかり保持できるアングロ・コンサーティーナやデュエット・コンサーティーナは、立奏も比較的容易である。イングリッシュ・コンサーティーナでも、熟練者であれば、首かけ紐なしでの立奏も可能である。ただし、アングロ・コンサーティーナといえども、アイルランド音楽を演奏する場合は、蛇腹の押し弾きの切り返しを頻繁かつ機敏に行わねばならぬため、演奏者はもっぱら座奏の姿勢を取る。

- 座奏の基本姿勢。

- ギターとの立奏。

- 立奏での弾き語り(ポーランド)

Remove ads

楽器の構造

要約

視点

蛇腹(ベロー)の左右両側に、多角形(六角形、八角形、四角形、十二角形など)の木製の箱(ボックス。筐体)が2つついている。それぞれの箱の板面には、ボタン式の鍵盤(キー)が並んでいる。左右の手で楽器をはさむようにして持ち、蛇腹を押したり引いたりすると、蛇腹の中の空気に圧力がかかる。指で箱の板面のボタン鍵盤を押すと、そのボタンと連動した空気穴が一時的にあき、穴にとりつけた金属製のフリーリードが空気の流れによって振動して、音がでる。このようなメカニズムは、アコーディオンやバンドネオンなど、他の蛇腹楽器と同様である。

コンサーティーナのボタンの配列は、蛇腹を押したときと引いたときで違う高さの音が出る押し引き異音式(ダイアトニック式。バイソニックとも言う)と、押したとき、引いたときに同じ音が出る押し引き同音式(クロマチック式。ユニソニックとも言う)の二種類に大別できる。ダイアトニック式とクロマチック式では、同じくコンサーティーナという名称であっても、奏法や音楽のフィーリングが全く異なるため、事実上は互いに別種の楽器であるといっても過言ではない。

コンサーティーナの箱の中の狭い空間に多くのリードとボタンをつめこんで配列するには、精密な機械にも似た複雑で高度な職人技が必要となる。

ヴィンテージスタイルの高級品のコンサーティーナは、金属リードも含めて職人の手作りであり、コンサーティーナ独特の音色がする。一方、廉価版のコンサーティーナでは、大量生産されたアコーディオン用の金属リードを流用したり、箱の内部のリードとボタンのしくみを簡易化することで価格を抑えている。

この他、電子楽器としてのリードのないMIDIコンサーティーナや、iPhoneやiPad用のコンサーティーナのアプリケーション(本物の楽器と同様の指使いで、画面をタッチして演奏できる)などもある。

外部構造

各部位の名称を示す。[1]

左はアングロ・コンサーティーナ、右はイングリッシュ・コンサーティーナ。

- 通常、イングリッシュ・コンサーティーナにハンドスラップはないが、立奏用に手首バンドをカスタマイズした例。1943年、スペインのサーカスの有名なピエロ(Charlie Rivel)の写真。

- アングロ・コンサーティーナの皮革製ハンドストラップに、自分でフェルトとリボンを巻き、感触とサイズを調整した例。

- 親指で操作する針金状のレバー式エアバルブがついている、ヴィンテージ・モデルのイングリッシュ・コンサーティーナ。

内部構造

Wheatstone(ホイートストン)ブランドのイングリッシュ・コンサーティーナを分解した写真。八角形の筐体(エンドフレーム。機械部分を収納する箱)の中に、リードが放射状に並んでいる。これはコンサーティーナ・リードと呼ばれる構造である。

Remove ads

リードの音色

他の蛇腹楽器と同様、コンサーティーナもリードによって音色の印象ががらりと変わる。

リードの組み合わせ

- 「1枚リード」の機種は、例えばドの音を鳴らす時は1枚のリードだけが鳴る。

- 「2枚リード」の機種は、例えば同じ高さの「ド」の2枚のリードが同時に鳴るものと(2枚の音程をぴったり合わせた「ドライ・チューニング」と、故意に微妙に音程をずらすことでシャリシャリした響きをともなう「ウェット・チューニング」に分かれる)、1オクターブ違いの「ド」が鳴るオクターブ・チューニングのものがある。1枚リードより音色が重厚になる反面、音の立ち上がり(レスポンス)もわずかに鈍くなる。

- 3枚リード以上の機種は、コンサーティーナでは楽器のサイズの制約や音の立ち上がりの関係もあり、ケムニッツァ・コンサーティーナなど一部の大型の機種を除けばまれである。

リードの種類

コンサーティーナ・リードを使った機種と、アコーディオン・リードで代用した機種があり、両者の音色の風格は異なる。

コンサーティーナ・リードは職人の手作りであり、比較的高価である。高級なコンサーティーナの価格の半分はリードの値段と言われ[16]、楽器の価格が高くなるが、甲虫の羽音のように鋭いコンサーティーナ独特の個性的な音色を奏でることができる。

アコーディオン・リードは、大量生産のスケールメリットにより、比較的安価である。ただしコンサーティーナ・リードと形状が異なり、サイズも大きめである。これを使ったコンサーティーナの音色は、悪く言えば没個性的、良く言えばオールジャンルの演奏に適した癖がない音色になる。

Remove ads

コンサーティーナの種類

要約

視点

普通、コンサーティーナと言えば、アングロ・タイプとイングリッシュ・タイプの二種類を指すが、実はそれ以外にもさまざまな種類が存在する[注釈 6]。蛇腹楽器の常として、外見は同様の形状の楽器でも、奏法や音色、音楽のフィーリングなどによって、全く別種の楽器になってしまうため、楽器購入や学習にあたっては注意を要する。

コンサーティーナの高級品は職人の手作りであり、奏者の注文に応じてアクシデンタル・キー(増加鍵盤)を追加するなど、一台ごとにきめ細かい改良が施される。世界に数台しかないという稀少タイプのコンサーティーナも存在する(例えば、フラングロ・コンサーティーナ=仏英折衷式、など)。

ここでは、主な種類の紹介にとどめておく。

コンサーティーナは、イギリス起源の押し引き同音式(クロマティック)と、ドイツ起源の押し引き異音式(ダイアトニック)に分かれる。それぞれはさらに、ボタン鍵盤の配列のコンセプトによって分かれる。

上記のうち、バンドネオンはもともとジャーマン・コンサーティーナの一種だったが、現在はコンサーティーナとは別の独立した楽器として扱われる。またバンドネオンは本来押し引き異音式で、アルゼンチン・タンゴの伴奏者も押し引き異音式のダイアトニック・バンドネオンを好む傾向があるが、一部の演奏者は押し引き同音式のクロマティック・バンドネオンを使う。

コンサーティーナの種類が今も統一されず多様性を保っている理由は、それぞれの種類の方式に一長一短があるためである。例えば、押し引き同音式のほうがシステマチックでやさしいように見えるが、実際に楽器を手に取って弾いてみると一概にそうとも言えない。鳴らせる音が限られるぶん、かえって押し引き異音式のほうが簡単に習得できることも多い。そもそも、楽器と音楽の相性は単純な合理性で決まるものではない。アイリッシュ音楽とアングロ・コンサーティーナの結びつきや、タンゴとバンドネオンの関係のように、外来の蛇腹楽器と現地の音楽が相互に影響を与えあって発展する事例も多い。

イングリッシュ・コンサーティーナ

クロマティック式(押し引き同音式)。「英国式コンサーティーナ」の意[注釈 7]。 ピアノでいう黒鍵と白鍵に相当する半音階のボタン(♯/♭) を網羅しているので、ダイアトニック式と違い、1台あれば長調でも短調でも、どんな調の曲にも対応できる[14]。20ボタン、48ボタン、56ボタンなど様々なサイズがあり、ボタン鍵の数が多いほど音域は広い。蛇腹の操作性などとのバランスもあり、48ボタン(48鍵)を使う演奏者が多い。蛇腹操作の特性上、蛇腹の長さはダイアトニック式にくらべて比較的短く、また、なめらかな曲を弾くのにも向いている。

イングリッシュ・コンサーティーナの外見上の特徴は、左右の板面にサム・ストラップ(親指をくぐらせるベルト)とフィンガー・レスト(小指を置く耳のような形の金具。「指掛(ゆびかけ)」)がある点で、それによってアングロ・コンサーティーナと見分けることができる。また、イングリッシュのボタン鍵盤の配列の形も、アングロとは異なっている。

メロディーと和音伴奏を同時に演奏することもできるが、高音と低音のボタンが左右それぞれに入り交じっているという複雑なボタン配列の特性上、バイオリンのようにメロディーだけを弾く人も多い。

ボタン鍵盤は通常、左右の手の人差し指、中指、薬指の計6本で弾く(三指法)[注釈 8]。左右の手の親指はサム・ストラップにくぐらせて楽器を支えるのに使う。小指はフィンガー・レストに引っかけて楽器のバランスを取るが、他の指の動きにあわせて一時的にフィンガー・レストから離すこともある。

ただし、親指を除く4本の指全部でボタン鍵を弾く「四指法」のスタイルの演奏者も少なくない。この場合、小指は一時的ないし恒久的にフィンガー・レストから離して弾く。初期のイングリッシュ・コンサーティーナの名手であったジュリオ・レゴンディ(英語版 Giulio Regondi)も、小指を人差し指・中指・薬指と同様に使い、フィンガー・レストはあまり使わなかった、と伝えられる。

- イングリッシュ・コンサーティーナを発明したイギリスの物理学者、サー・チャールズ・ホイートストン(1802-1875)の肖像。

- ホイーストンの初期のコンサーティーナ(1831年~37年ごろ)。まだボタン鍵の数は少なく、小指を置くフィンガー・レストの構造も簡素である。彼自身が自分の楽器を「コンサーティーナ」と呼ぶようになるのは、もっと後である。

- 左の楽器の内部構造。

- ジュリオ・レゴンディ(1823-1872)の肖像。クラシック・ギターとコンサーティーナの名演奏家で、作曲家でもあった。欧州各地でコンサーティーナを弾きまくり、大評判となった。

- 19世紀末のイングリッシュ・コンサーティーナ。現在のモデルとほとんどデザインが変化していない。蛇腹楽器では珍しいことだが、メンテナンスが十分な高級品のコンサーティーナは、100年以上前の中古品であっても、現在の市場で高値で取り引きされる。

- イングリッシュ・コンサーティーナの鍵盤図。「ドレミファ…」を弾くためには、図のいちばん下の行から上に向かって、右手でド、左手でレ、右手でミ、左手でファ……のように左右それぞれの鍵盤のボタンを交互に弾く。

音域の多様さ

イングリッシュ・コンサーティーナは48ボタン、56ボタンが基本仕様であるが、ボタン鍵盤の配列によって音域が異なるなど、多様な仕様が製作されている。

- 30ボタン トレブル;Treble (ソプラノ)

- 48ボタン トレブル;Treble

- 48ボタン テナー;Tenor

- 48ボタン バリトン;Bariton

- 56ボタン テナー;Tenor

- 56ボタン テナー・トレブル;Tenor-Treble(48ボタン テナー域とソプラノ域を合わせたもの)

- 56ボタン エクステンデッド・トレブル;Extended-Treble(48ボタン ソプラノ域をさらに拡張したもの)

- 56ボタン バリトン・テナー;Baritone-Tenor

- 63/65ボタン バリトン・トレブル;Baritone-Treble

- 72ボタン バリトン・トレブル;Baritone-Treble

- バス Bass

テナー、バリトン、バスはリードを低音域に遷移させた仕様である。

バリトン以降のボタン鍵盤の配列は、48ボタンでは通常、中央ド(Middle-C)は左側にあるが、バリトン以降は右側、1オクターブ上の位置にあることが多い。

この場合、楽譜を48ボタンの運指で演奏すると、1オクターブ下の音域が発音される。さらに、この仕様で楽譜の出る音の通りに演奏すると、運指が反対となるため、ボタン配列との関係を再度習得する必要がある。

このような、多様な音域のコンサーティーナを使用して、救世軍がコンサーティーナ・バンドを結成して演奏活動を行っていた。

アングロ・コンサーティーナ

ダイアトニック式(押し引き異音式)。1850年代初頭にイギリスのジョージ・ジョーンズ (George Jones,1832-1919) が開発した[17]。

本来の名称はアングロ・ジャーマン・コンサーティーナ(英国系ドイツ式コンサーティーナ=英独折衷式コンサーティーナ)と言うが、単に「アングロ・コンサーティーナ」と呼ぶことが多い[注釈 9]。イングリッシュ・コンサーティーナを土台にして、「リヒター配列」(ハーモニカや、ドイツ式のダイアトニック系蛇腹楽器で採用された音の配列法)を採用したことからの命名である。

ダイアトニック式のコンサーティーナは、普通のハーモニカと同様、一台の楽器で出せる半音の数は限られる。例えばC調の一列ボタン式(ボタン数は10個前後)なら、ピアノでいう白鍵に相当する音階しか鳴らせない。C/G調の二列ボタン式(ボタン数は20個前後)なら、半音はF♯も出せるようになる。三列ボタン式(ボタン数は30個から40個前後まで)なら、ほとんどの半音をカバーできるので「セミ・クロマティック式」ないし「アングロ・クロマティック式」とも呼ばれる[注釈 10]。

押し引き異音式は、出せる半音の数が限られているぶん、奏法は簡単で独習が可能である。そのため、世界各地の民俗音楽などで、よく使われる。また蛇腹を激しく押し引きするため、アイルランド音楽のメリハリのある曲を素早く演奏するのにも適している。

アングロ・コンサーティーナの外見上の特徴は、左右の板面にパーム・レスト(手のひらを置くための横木の台)とハンド・ストラップ(手のひらをくぐらせるベルト)があることで、それによってイングリッシュ・コンサーティーナと見分けることができる。

左右の手の、親指を除く計8本の指でボタン鍵盤を弾く[注釈 11]。左右の親指は、ハンド・ストラップの外に出ているため、動きに制約がある。左手の親指は、ドローンのボタンがある機種ではそれを押して鳴らすのに使うが、ドローンのボタンが無い機種(30ボタン以下の機種など)では使わない。右手の親指はエアバルブ・ボタン(空気抜きボタン)の操作に使う。アングロは、ボタン鍵盤の操作に使える指の数が比較的多く、また、ボタン鍵盤の配列も右手は高音で左手は低音に分かれているため、メロディーと和音伴奏を同時に弾くことも比較的容易である[注釈 12]。

ボタン配列や調や音域の多様さ

アングロ・コンサーティーナのボタン鍵の並べかたは、「リヒター配列」という原則は共通しているものの、細かい部分は機種ごとに違う。

まず「C/G調」とか「G/D調」などのように、機種ごとに基本の「調」が決まっている(最も普及しているのはC/G調)。またボタン鍵の数も機種によって、20個から40個以上まで、さまざまである。

アクシデンタル・ボタン鍵(半音を鳴らすため臨時に使うボタン鍵)の配列は、ホイーストスン配列(=ラシュナル配列)とジェフリーズ配列の2大方式がある[18]。プロの奏者がコンサーティーナの製作ないしレストアを楽器製造元にオーダーする際、一部のアクシデンタル・ボタン鍵の音高を特注して変更してもらうこともある。

音域も機種ごとに低音から超高音まで、さまざまである。アイルランドの演奏者・コーマック・ベグリー(Cormac Begley)は、バス、バリトン、トレブル、ピッコロ(超高音)の各音域のコンサーティーナを弾くことで有名である[19]。

アングロ・コンサーティーナのボタン鍵盤は多様で、ピアノ鍵盤のような絶対的な標準仕様は存在しない。そのため、アングロ・コンサーティーナの教則本を購入したり、楽器本体を購入する際は、ボタン鍵の配列に注意する必要がある。

アイルランド音楽

アイルランド音楽(アイリッシュ音楽)でもコンサーティーナをよく使うが、演奏家の大半は「30ボタン・CG調のアングロ・コンサーティナ」を好んで使用し、それ以外のタイプは少数派である(アイルランド音楽の演奏では、ホイーストスン配列とジェフリーズ配列の違いにかかわるボタン鍵はあまり使わないので、両者の差はあまり気にしなくてよい)。アイルランドの中でも特にクレア県は昔からコンサーティーナが盛んである。過去に来日したことがあるコンサーティーナ奏者、例えばノエル・ヒル(Noel Hill)、コーマック・ベグリー(Cormac Begley)、イデル・フォックス(Edel Fox)、リアム・オブライエン(Liam O'Brien)、ノエル・ケニー(Noel Kenny)、ジャック・ギルダー(Jack Gilder)等は日本でも比較的知られている。

- 40ボタン(左、茶色)と、アイルランド音楽演奏家ノエル・ヒルの30ボタン(右、黒)のコンサーティーナ。30ボタンは小ぶりなぶん、蛇腹の押し引きによる鳴りのレスポンスがよい。

- 40ボタン・CG調の機種の「ドレミ…」の配置の例。例えば、図で (1) の番号が割り振られたボタン鍵盤を押しつつ、蛇腹を押すとミ、蛇腹を引っ張るとファの音が出る(オクターブなど音の高さの違いは図では省略)

- CG調・ホイートストン式配列(ラシュナル式配列とも言う)の鍵盤図。中段と下段の横1列のボタン鍵盤の並びかたを見ると、それぞれ、C調とG調のテンホールズ・ダイアトニック・ハーモニカの音配列と似ている。

- 備前屋の和菓子「手風琴のしらべ」の紙の箱。20ボタンのアングロ・コンサーティーナを模している。「手風琴」という日本語がコンサーティーナも含む実例。2016年、日本で撮影。

デュエット・コンサーティーナ

右手と左手で二重奏(デュエット)的に演奏できるよう、ボタン鍵の配列を改良したタイプで、日本国内では演奏者が少ない希少楽器である。チャールズ・ホイートストンが開発し(1844年に特許取得[20])、後にさまざまな方式が考案された。

イングリッシュ・コンサーティーナは演奏性に優れた楽器であるが、例えば「ドレミファ…」を弾くとき、左手でド、右手でレ、左手でミ、右手でファ……のように左右を交互に行き来しなければならない。その点、アングロ・コンサーティーナなど押引異音式のコンサーティーナでは「ドレミファ…」を左手だけ、あるいは右手だけで弾けるが、こちらは蛇腹の押し引きを繰り返さねばならない。押し引き同音式であり、かつ、左手だけ、あるいは右手だけでも「ドレミファ…」を弾けるようにしたのが、デュエット・コンサーティーナである。ピアノやオルガンのように、右手と左手でそれぞれ違うメロディーを二重奏的に弾くこともできるし、右手で主旋律、左手で伴奏を弾くこともできる。ただし、ボタン鍵盤の並べ方は、楽器の形状による制約もあり、ピアノ式鍵盤とは全く違う。また小型の機種では一部の半音のボタン鍵を省略しているものもある。

デュエット・コンサーティーナの方式には、

- クレーン(Crane。トライアンフ Triumph とも言う)

- マッカーン(MacCann)

- ヘイデン(Hayden。ヴィッキ・ヘイデン Wicki-Haydenとも言う)

- ジェフリーズ(Jeffries)

などがあり、それぞれボタン配列の方式が異なる[21]。例えば、救世軍が賛美歌などで普通に使っている「トライアンフ・フィンガーリング」の場合、手の甲へベルトを当て、拇指を除く4指を使い、和声的伴奏とメロディーをそれぞれ左右の手で同時に弾く(左手側が低音部で右手側が高音部)[22]。デュエット・コンサーティーナの外見は、アングロ・コンサーティーナとよく似ている。しかし、一般的にデュエットのほうがアングロよりもやや大きく、またボタン・キーの数や配列の形もアングロとは微妙に異なるので、よく見ると外見だけで区別することができる。

- チャールズ・ホイートストンが作った、初期のタイプのデュエット・コンサーティーナ。1855年~1860年ごろ。楽器の外見はジャーマン・コンサーティーナと同じだが、ボタン鍵盤の配列の形が違う。

- デュエット・コンサーティーナ(左の黒い楽器)とアングロ・コンサーティーナ(右の茶色の楽器)。アングロのボタン鍵盤は掌台(しょうだい。パームレスト)に対してほぼ平行に並んでいるが、このデュエットのボタンは掌台に対して斜めに並んでいる。

- 小型のヘイデン式デュエット・コンサーティーナ。

- ジェフリーズのデュエット・コンサーティーナの演奏。1981年、英国。

- ヴィッキ・ヘイデン式鍵盤配列のコンセプトを示す概念図。実際のヘイデン式デュエット・コンサーティーナのボタン鍵は、楽器本体のサイズの制約もあり、この概念図の一部分のみである。

ジャーマン・コンサーティーナ

ダイアトニック式。1834年にドイツのケムニッツ市のカール・フリードリヒ・ウーリヒ(英語版)(Carl Friedrich Uhlig 1789–1874)が開発した四角いコンサーティーナで、バンドネオンやアングロ・コンサーティーナの原型となった(バンドネオンの欧米での俗称「タンゴ・コンサーティーナ」が示すとおり、バンドネオンもまた、広義のコンサーティーナの一種である)。ボタン鍵盤の並べ方は、1820年代末に発明された初期のダイアトニック・アコーディオンや、ハーモニカと同様の「リヒター配列」を採用している。初期のタイプは、左右の筐体のそれぞれにボタン鍵が5個ずつ、計10個しかなかった。後に、半音のボタンを追加したり、ボタン数とサイズを増大して音域を拡張した改良型のジャーマン・コンサーティーナが、いろいろと開発された。

イングリッシュ・コンサーティーナとの違い

ウーリヒはウィーンに旅したとき、シリル・デミアンのアコーディオンを購入し、それをヒントにコンサーティーナを発明した[23]。ウーリヒは同時代のイギリスのホイートストンのイングリッシュ・コンサーティーナを参考にしたのか、それとも、それを知らずに別個に発明したのか、どちらが真相なのかについては、よくわかっていない[24]。ホイートストンとウーリヒのコンサーティーナは、内部機構はかなり異なる。ホイートストンのイングリッシュ・コンサーティーナは、細い金属製の「てこ」状のレバーを放射状に並べているが、ウーリヒのジャーマン・コンサーティーナは木製のレバーを平行線状に並べている。またイングリッシュ・コンサーティーナの蛇腹は高価な皮革製だったが、ジャーマン・コンサーティーナの蛇腹は安価な厚紙製だった[25]。ホイートストンが発明したイングリッシュ・コンサーティーナは、当初は比較的高価で、富裕層のサロン音楽の楽器としてもてはやされた。これと対照的に、ウーリヒのジャーマン・コンサーティーナは比較的低価格で、出せる半音が限られるなど性能面の制約はあったものの、庶民層の手軽な通俗音楽の楽器として世界各地に広がった(上掲の、1856年の英国の絵画「盲目の少女」の絵を参照)。

- 初期のジャーマン・コンサーティーナ

- 発明者のカール・フリードリヒ・ウーリヒ。後ろのリード・オルガンの上に各種のコンサーティーナが並んでいる。

- ジャーマン・コンサーティーナないしケムニッツァ・コンサーティーナを立奏する観光地のガイド(米国)。

- プリンケの絵「台所の軍楽兵」。ボタン鍵の並び方と左手首のところのチャンバー(共鳴箱)から見て、ケムニッツァ・コンサーティーナと思われる。1918年ないし1922年の作。

ケムニッツァ・コンサーティーナ

ケムニッツァ・コンサーティーナ (Chemnitzer concertina) は音域を拡張した大型のジャーマン・コンサーティーナである。呼称の由来は蛇腹楽器の歴史と縁が深いドイツのケムニッツ市から。ボタン鍵の数は機種のサイズによって違う。本来は38ボタンや39ボタンだったが、現在は大型の音域拡張型である51ボタンないし52ボタンの機種も普及している。この楽器の起源はドイツだが、20世紀初頭からドイツ系アメリカ人の楽器製作者たちによる改良が積み重ねられ、今日のような形になった。バンドネオンと大きさ、外見、音色がよく似ているため、しばしば日本では混同されがちであるが、実際にはボタン配列も奏法も異なる全く別の楽器である。それぞれの音のリードの数は機種によって違い、通常は2枚から5枚ていど、チューニングはオクターブ違い、あるいは、ユニゾン(複数のリードの同じ高さの音の複数のリードが同時に鳴る)、その他のさまざまである。ポーランド系アメリカ人のポルカ音楽の伴奏でもよく使われる。そのためアメリカ合衆国中西部で単に「コンサーティーナ」と言うとこのケムニッツァ・コンサーティーナを指すことが多い。

- 39ボタン(右23個、左16個)の、中型のケムニッツァ・コンサーティーナ。1926年製。

- 同、中央。「パール・クイーン」という機種名も見える。蛇腹上部の、つりさげ紐のΩ形の金具にも注意。

- 同、左手。バンドネオンと同様、チャンバー(共鳴箱)がついている。上掲のプリンケの絵「台所の軍楽兵」も参照。

- ケムニッツァ・コンサーティーナ(左)、アングロ・コンサーティーナ(右)、バンドネオン(奥)の比較。

カールスフェルト・コンサーティーナ

カールスフェルト(ドイツ語: Carlsfeld (Eibenstock))出身のジャーマン・コンサーティーナ演奏者カール・フリードリヒ・ツィンマーマン(ドイツ語: Carl Friedrich Zimmermann)が、ウーリヒによる初期のケムニッツァ・コンサーティーナを土台として、自分が弾きやすいようボタン鍵盤のレイアウトを変えた機種である。ツィンマーマンは当初、ウーリヒから治具や部品の提供を受けて手作りしていたが、やがて自分の工房を建てて独立し、1849年のパリの産業博覧会にこの新しい楽器を出品した。英語では“Carlsfelder concertina”、ドイツ語では“Carlsfelder konzertina”と呼ぶ。

バンドネオンとの関係

1864年、ツィンマーマンは米国に移住[注釈 13]。その際、ツィンマーマンの弟子で工場長だったエルンスト・ルイス・アルノルト(Ernst Louis Arnold)が事業を引き継いだ。これが、バンドネオンの製作でも有名なELA社の起源である。ちなみに、エルンストの妻はウーリヒの娘であり、二人のあいだの息子が、バンドネオンの伝説的な製作者・アルフレッド・アーノルド(アルフレート・アルノルト)である[26]。このような、開発者・製作者どうしの濃密な人間関係も反映して、ケムニッツァ・コンサーティーナ、カールスフェルト・コンサーティーナ、バンドネオンは、特にそれぞれの前期型は、外見が互いに酷似している。

バンドネオン

ドイツのハインリヒ・バンドが、ケムニッツ市に旅した際に入手したウーリヒのコンサーティーナをもとに、1840年代に開発した改良型のコンサーティーナである。ドイツでは、野外での教会の儀式でパイプオルガンの代わりに伴奏したり、流行曲を演奏するのに使われた。バンドの死後も、バンドネオンにはボタン鍵盤が追加されて大型化するなど、引き続き改良が加えられ、当初とはサイズもボタン配列も大きく変化した。バンドネオンは19世紀末に南米へもたらされ、1910年代頃からアルゼンチンのタンゴの主要伴奏楽器として定着したため、タンゴの楽器というイメージが世界的に広まった。これらの理由により、バンドネオンは歴史的に見れば「コンサーティーナ属」の1種だが、一般にはコンサーティーナとは別の独立した楽器と見なされるようになっている。詳しくはバンドネオンを参照。

- 初期のバンドネオン。現在のタイプより小さく、四角い筐体の四隅も尖っており、見るからにコンサーティーナである。

- 現在のプロ奏者が弾くバンドネオンは大型化した改良型である。

- バンドネオン(左)と、20ボタンのアングロ・コンサーティーナ(右)の大きさの比較。

クロマティフォン

クロマティフォン(chromatiphon)は1920年代にヒューゴ・スターク(Hugo Stark 1873年-1965年)が特許登録したボタン鍵盤配列をもつ蛇腹楽器である。サイズや外見はバンドネオンと似ているが、音色もボタン鍵の並べ方もバンドネオンとは全く別物であり、広義のコンサーティーナ族の楽器である。

- 右手側。ボタン鍵の並べ方はクロマチック式で、押し引き同音である。

- 蛇腹や筐体(きょうたい)はバンドネオンと酷似。

- 左手側。

その他

コンサーティーナではないが、コンサーティーナとやや似た形状をもつ楽器に、ベルカンデオン(bercandeon)、シンフォネッタ(symphonetta)、ペパニカ(papernica)、ノマドノートボックス(nomad note box)、ウダー(udar)等がある。

Remove ads

コンサーティーナの製造元

要約

視点

コンサーティーナは、大手楽器メーカーのブランドを冠したOEM品を含めて、家内制手工業的に職人(ビルダー)の工房で作られることが多い。ビルダーの個人名がそのままブランド名となる例も少なくない。

コンサーティーナについては(バンドネオンも同様だが)、製作年代が古くても調律やメンテナンスがしっかりした高級モデルが今も流通している。ヴィンテージ・モデルのコンサーティーナの老舗メーカー(廃業、消滅したメーカーも含む)は以下のとおり[27]。

- ホイートストン(Wheatstone) - 1750年に創業し、音楽出版やさまざまな楽器を製造していた。1829年、一族の一員である物理学者チャールズ・ホイートストン卿がコンサーティーナを発明した。1950年代に Boosey & Hawkins に買収される前のヴィンテージ・モデルは評価が高い。

- ラシュナル(英語: Lachenal & Co.) - 1850年ごろから1936年までコンサーティーナを製造。「ラケナル」と呼ぶ人もいる。

- ジェフリーズ(Jeffries) - チャールズ・ジェフリーズ(Charles Jeffries,1841–1906)のメーカー。

- ジョーンズ(Jones) - アングロ・コンサーティーナの発明者の親子に由来するメーカー。

- クラブ(Crabb) - H.クラブと息子によるメーカー。

その他がある。ヴィンテージ・モデルのコンサーティーナは、製作時期や保存状態により品質の当たり外れが大きいため、購入する場合は注意を要する(同じメーカーでも第二次世界大戦後のモデルは品質が落ちたケースもあり、一概に新しいモデルほど良いとは言えない)。

以下は、現在も新品を製造しているメーカーないしビルダーの一部である。

- バスターリ(Bastari) イタリア - 日本国内で最も普及しているコンサーティーナのブランドで、現在の製造元は CONCERTINE ITALIA である。2019年当時は ファブリカ・コンチェルティーネ(Fabbrica Concertine イタリア語で「コンサーティーナ(複数形)製作所」の意)であった。バスターリの工房が1992年に Brunner Musica こと Stagi(スタジ)社に買収されたあとは、海外では「Stagi」ブランドで販売しているが、日本向けには今も「バスターリ」ブランドで流通している(輸入代理店など販売経路によっては日本国内でも「スタジ」ブランドになる)。

- スタジ(Stagi) イタリア - バスターリ(Bastari)を参照。

- ロッシェル(Rochelle) 米国 - 主に廉価版の普及品を製作。

- マクニーラ(McNeela) アイルランド

- エジリー(Edgley) カナダ - 日本のアイリッシュ音楽奏者の間でも人気が高い[28]。

- ハリー・ゲウンス(Harry Geuns) ベルギー - コンサーティーナとバンドオネン(オーソドックスなタイプと、3列クロマチック配列の独特のハイブリッド・バンドネオン)を製作・販売。

- テドロー(Tedrow) 米国

- A P ジェームズ(Anthony P James) 英国 - 工房での製作行程をYouTube動画で公開中。

- ディッパー(Dipper) 英国

- ワッカー(Wakker) 米国

- ズットナー(Suttner) ドイツ

- ギス・マンス(Gys Mans) 南アフリカ共和国

- ウォルバートン(Wolverton) 英国

他多数[29]

コンサーティーナの製造元は欧米に集中している。中国製もあるが、その品質についての評価は必ずしも高くない[30]。

Remove ads

楽器以外のコンサーティーナ

英語圏では、この楽器の形状(蛇腹や多角形の筐体)を連想させる事物を、コンサーティーナという語を含む名称で呼ぶことが多い。

コンサーティーナが登場する作品など

要約

視点

映画、テレビ、ラジオ、ゲームなど

- 1948年の米映画「腰抜け二挺拳銃」(The Paleface)で、主演のボブ・ホープが、幌馬車の中で劇中歌 『ボタンとリボン』(Buttons and Bows)をアングロ・コンサーティーナを弾きながら歌う(演奏は演技)。

- 1954年の米映画「海底二万哩」(20000 Leagues Under the Sea)で、カーク・ダグラスが演ずるネッド・ランドがギターの弾き語りをするシーンで、船員がアングロ・コンサーティーナで伴奏する(演奏は演技)。

- 1964年の米映画「メリー・ポピンズ」で、バートの「一人楽団」のシーンで、踊りながらアングロ・コンサーティーナも弾く(演奏は演技)。

- 1973年の英映画「ウィッカーマン」のパブ兼宿屋「Green Man Inn」のシーンで、地元民がアングロ・コンサーティーナを歌 The Landlord's daughter の伴奏として立奏している。ウィッカーマン(2006年の米映画)では登場しない。

- 1979年-80年のテレビアニメ「ベルサイユのばら」の第20話以降、アングロ・コンサーティーナを弾き語りする隻眼隻脚の「吟遊詩人」がときどき登場する。(音源はコンサーティーナではなく、アコーディオンと思われる。なお実際には、フランス革命の時代にはまだコンサーティーナを含む蛇腹楽器は発明されていなかった)

- NHK総合テレビ「音楽の広場」(司会 芥川也寸志 黒柳徹子)1980年4月19日(土)放送「アコーディオン・時代を超えて」の回で、アコーディオン演奏家の金子元孝が「コンサティーナ」という名称で紹介し、坂田進一がデモ演奏を行う。[31]

- 1990年代のテレビ番組「ウゴウゴルーガ」の1コーナーとして日本でも放送された「ももいろぞうさん」では、マックダフという名前の擬人化されたアングロ・コンサーティーナが登場する。

- まあだだよ(1993) 黒澤明監督作品。映画の中で寺尾聰がアングロ・コンサーティーナで「オイチニの薬屋さん」の歌を伴奏するシーンがある(演奏は演技。音はアコーディオンによるアフレコと思われる)。nicozonの動画

- 家なき子レミ(1996-1997)で、ヒロインがアングロ・コンサーティーナを弾く。

- グリコのチョコレート「絹練り」のテレビCM(1998)で、本上まなみが歩きながらアングロ・コンサーティーナを演奏(撮影用に、中身のリード類を抜いた状態で、演奏の演技をしていると思われる)。YouTubeの動画

- NHK連続テレビ小説「やんちゃくれ」(1998年-1999年)で水嶋造船所の社長がコンサーティーナを弾く。[32]

- 1999年(平成11年)12月31日にNHKホールで行われた、『第50回NHK紅白歌合戦』において、『だんご3兄弟』を アコーディオン 奏者coba氏と共におかあさんといっしょのキャラクター、ふぉるてしも・ぴっころがコンサーティーナを演奏

- 2001年3月28日発売の椎名林檎のシングル、 真夜中は純潔のPV(02:14)にアングロ・コンサーティーナが登場する。

- 劇場版『名探偵コナン』シリーズの第6作『名探偵コナン ベイカー街の亡霊』(2002年4月20日公開)で、アングロ・コンサーティーナを立ち弾きする謎の男がコナンの前に登場。

- 「おジャ魔女どれみドッカ~ン!」第27話(2002.08.04)「白いゾウさん、はじめまして!」。白い子象の首に生まれたときからついてた「箱のようなもの」「アコーディオン」として、20ボタンのアングロ・コンサーティーナが登場。音は、コンサーティーナの生演奏ではなく、DTMと思われる。

- CASSHERN(2004) 紀里谷和明監督作品。実写版新造人間キャシャーン。映画の中で宮迫博之が、公園のベンチにすわり、アングロ・コンサーティーナを演奏するシーンがある。

- 2006.01.29(日)日本テレビ系 「街よ、歌え!日本が生んだアール・ヌーヴォー」でバンドネオン奏者の小松亮太氏が旧東ドイツのクリンゲンタールの博物館を訪問、バンドネオンとともにアングロ・コンサーティーナが写っている。

- 2006年7月7日公開(米映画) パイレーツ・オブ・カリビアン/デッドマンズ・チェスト で楽隊の一人がアングロ・コンサーティーナを演奏している。

- 2006年11月11日 椎名林檎がカリソメ乙女(DEATH JAZZ ver.)を配信限定でリリースした際、アングロ・コンサーティーナを掲げるイメージ写真が使用された。

- NHKテレビ「知るを楽しむ 歴史に好奇心」の「日中二千年 漢字のつきあい」第4回(2007年4月26日放送)で、「漢文二十面相」がアングロ・コンサーティーナを弾きながら哲学堂公園を歩く。

- スズキ・エリオのCM(2009)で、沢田研二の「TOKIO」の部分を「エリオ」として替え歌でTOKMAが歌っている。劇中、エリオ車内後部でアングロ・コンサーティーナを弾いている。アコーディオン演奏はメインのパフォーマーとしてCMに出演しているパトリック・ヌジェ。

- 2010年のディズニー映画「塔の上のラプンツェル」でアングロ・コンサーティーナを弾く男が出てくる(2013年の映画「アナと雪の女王」でも、壁画の人物として一瞬だけ登場する)。

- 2011年のアニメーション「LASTEXILE-銀翼のファム-」第9話 「Connected passed pawn」にて、アングロ・コンサーティーナが置いてあるシーンと演奏しているシーンが登場する。

- 2011年のアニメーション「生徒会役員共 番外編」#6 お約束じゃ済まさないぜ/夜の学園/兄バカ文化祭 に女生徒がアングロ・コンサーティーナを演奏しているシーンが登場する。

- 2011年6月2日(木)深夜27:00~ BS朝日 DEEP Planetアイルランド篇「フラー・キョール~伝統音楽の祭典」にて、アングロ・コンサーティーナの紹介と競技会の様子などが登場する。以後何度か再放送されている。2018年8月19日(日)25:00~25:55

- 2011年6月3日(金)深夜27:00~ BS朝日 DEEP Planetアイルランド篇「アイリッシュ・ダンスのすべて」にて、アングロ・コンサーティーナが写る。以後何度か再放送されている。2020年11月22日(日)25:00~25:55

- 2012年、スマートフォン向け放送局WALLOP(ワロップ)で毎週水曜の番組「三浦みゆきのコンサーティーナの時間」放送開始。

- 2012年のSF映画「プロメテウス」で、宇宙船の船長がイングリッシュ・コンサーティーナを自慢するシーンがある。

- 明治チョコレートのCM「バレンタイン女子会」篇(2014)で、新垣結衣 がアングロ・コンサーティーナ(20ボタン)を弾く(演技のみで、演奏ではないと思われる)。YouTubeの動画

- NHK みんなのうた 2014年10・11月新曲「ぎんなん楽団カルテット」の実写アニメーションで、コンサーティーナが登場。

- NHKラジオ語学講座「レベルアップ中国語」2015年10月9日放送の回(「つかみの中国語」第10課)で、アングロ・コンサーティーナの生伴奏にあわせて、出演者が「旅愁」の中国語版を合唱。

- 2015年1月27日(火)NHK BS 世界ふれあい街歩き「キルケニー ~アイルランド~」内、「ちょっとより道」のコーナーで、バンラッティ民族パークに赴いた。そこで、女性がアングロ・コンサーティーナを演奏している。

- 伊東潤の歴史小説『武士の碑』(PHP研究所、2015年)で、主人公の村田新八は人生の最期までコンサーティーナを弾く。従来の小説やドラマ等では、村田が弾いた「風琴」はアコーディオンとされることが多かったが、作者の伊東氏は音楽評論家の意見を聞いてコンサーティーナとした[33]。

- 2016年1月26日(火)NHK BS 世界ふれあい街歩き「ダブリン リフィー川南岸~アイルランド~」で、パブでのアイリッシュダンスの伴奏として女性がアングロ・コンサーティーナを演奏している。

- 2016年3月22日(水)一本の道「ケルトの聖地“ハロウィーンの道”を歩く~アイルランド~」で、カフェでのセッションで子どもたちがアングロ・コンサーティーナでBalleydesmond Polkaなどを演奏している。

- 2017年3月発売のゲーム「ゼルダの伝説 ブレス オブ ザ ワイルド」で、リト族で吟遊詩人のカッシ―ワはジャーマン・コンサーティーナ(のように見える楽器)を弾く。

- 2017年2月14日サービス開始のゲーム「ガールズシンフォニー:Ec 〜新世界少女組曲〜」(リンク先:攻略サイト)」 PC / iOS / Android で、コンサーティーナのサーナ というキャラクターが登場し、コンサーティーナを武器としている。ほかにもバンドネオンをモチーフにしたキャラクターが登場する。2021年7月29日サービス終了

- 2018年1月の「第3回スライムレース」(ドラクエ10)で、参加賞として、キャラにアングロ・コンサーティーナの立奏をさせる「演奏アコーディオン」の「しぐさ書」を配布[34]。

- 2018年3月20日発売、XBOX/PC向けアクション・アドベンチャー・ゲーム、Sea of Thieves(海賊となって冒険する)でアングロ・コンサーティーナをアイテムとして19種類ほど取得、演奏できる。YouTubeの検索結果

- 2018年放送のテレビ番組「奇跡体験!アンビリバボー」で、アイルランドの牧場で少女(Grace Lehane ちゃん)がアングロ・コンサーティーナでアイルランドの伝統音楽の曲 Britches Full of Stitches を弾くとその音につられて牛たちが駆け寄ってくる動画[35]を放送(番組内では楽器名を「アコーディオン」と表示)。

- 2018年6月 ぬいぐるみのキャラクター かえるのピクルス、pickles the frogのおなかにアングロ・コンサーティーナの刺繍がされたSounds of Rain「グリーン」が発売。

- 2018年10月28日放送のテレビアニメ「ソードアート・オンライン」第3期第4話「旅立ち」の舞台上の楽隊の中に、アングロ・コンサーティーナを立ち弾きする男の姿が描かれる。

- 2018年放送のNHK大河ドラマ「西郷どん」11月25日放送の第44回「士族たちの動乱」と12月16日放送の最終回「敬天愛人」で、村田新八(演・堀井新太)がイングリッシュ・コンサーティーナを立奏しながら歌う(それぞれの放送回のクレジットでは「アコーディオン指導 浦松優子」となっていたが、同番組のNHK 公式ツイッター @nhk_segodon では「(前略)新八どんが弾いているのは、/ 当時使われていたボタン式の #コンサーティーナ。/ いまやプロ奏者が少ない希少な楽器を(下略)」(2018年12月20日投稿)云々と紹介されている[13]。最終回放送当夜、鹿児島で開催されたパブリックビューイングで堀井新太氏は「正式名称はイングリッシュコンサーティナーといいます。今日は一曲披露します。これは村田新八が西郷ら同士に向けて送った曲です。昨日、新八のお墓にも行って、実際に弾いてきました。お墓しかないのですが、ジーンときて、微笑んでいるようでした」と述べ、サプライズ演奏を行った[36]。

- 2019年10月23日放送のNHK『おかあさんといっしょ』内の人形劇『ガラピコぷ〜』で、プッチマーゴがアングロ・コンサーティーナを演奏(字幕でも「コンサーティーナ」と表示)[37]。画面に登場したコンサーティーナは、人形のサイズにあわせて作ったミニチュアである。

- 2020年放送のアニメーション「憂国のモリアーティ シーズン1 #01 伯爵の犯罪」で、1831年 特許取得時のイングリッシュ・コンサーティーナが登場する。

- 2021年5月4日(火・祝)午後0時15分~午後9時15分 NHK FMラジオ 今日は一日“ピアソラ”三昧の中で、椎名林檎が16、17歳ごろにアルバイトをして初めて買った楽器がコンサルティーナだった、と言及した。

- 2023年2月12日(日) 午前8:00 NHK総合 小さな旅「移り住み 集う ~山梨県 北杜市~」にアイリッシュ・パブや公民館でアングロ・コンサーティーナを演奏する人々が出演。

- 2023年3月29日(水)19:57~20:41 NHK(東海3県)東海発!どの自慢 おそとでパフォーマンス 愛知県刈谷市 にて、アングロ・コンサーティーナで「上を向いて歩こう」を演奏するパフォーマーが出演。

- 2023年8月8日(火)19:30~21:00 NHK(BSプレミアム)世界ふれあい街歩き 文学と音楽の街 ダブリン&ゴールウェイ~アイルランド~ に ゴールウェイにて船の上でアングロ・コンサーティーナ を演奏している方が出演。

- 2024年6月10日(月)ゲーム アイドリッシュセブン に 登場するキャラクター、和泉三月が IDOLiSH7 記念日 2024 の衣装として イングリッシュ・コンサーティーナを 持っている。

その他

- 東京ディズニーリゾートでオブジェとして、イングリッシュ・コンサーティーナ、アングロ・コンサーティーナを見ることができる。場所 ファンタジースプリングス等

- 長崎にあるグラバー園でオブジェとして、アングロ・コンサーティーナを見ることができる。

- 愛知県岡崎市にある備前屋本店でオブジェとして、20ボタンのアングロ・コンサーティーナが飾られている。なお、備前屋では和風パイ「手風琴のしらべ」が販売されている。

- アイリッシュ・ダンスでの伴奏、アイリッシュパブでの演奏会、アイルランドの聖パトリックの祝日、セント・パトリックス・デイ・パレードなどで見ることができる。

Remove ads

脚注

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads