トップQs

タイムライン

チャット

視点

スウェーデンの福祉

法人低負担で経済成長を促進し、個人には高負担高福祉という社会民主主義的な福祉方針 ウィキペディアから

Remove ads

スウェーデンの福祉(Welfare in Sweden)は、社会民主主義福祉レジーム(ノルディックモデル)国に位置づけられ、国民の家構想に基づく高負担高福祉国家として知られている[2][3]。

スウェーデン一般政府

2013年歳出[1]

一般公共サービス (14.56%)

防衛 (2.78%)

公共秩序・安全 (2.57%)

経済業務 (8.13%)

環境保護 (0.62%)

住宅・地域アメニティ (1.38%)

保健 (13.12%)

地域・文化・宗教 (2.05%)

教育 (12.41%)

社会保護 (42.32%)

大部分が税金を原資としており、どの分野も公的・民間の両方が存在する。

所管は複数の省庁に分かれており、保健・社会政策はスウェーデン保健・社会政策省、教育はスウェーデン教育研究省、労働政策はスウェーデン雇用省となっている.[4]。

また全国民に国民番号制度が採用されており、確定申告、社会保障給付申請、免許証新成人申請時の個人認証、自動車登録、建築許可申請、出生届、婚姻届、年金手続、医療機関予約など、幅広く使用される[5]。

Remove ads

財政

要約

視点

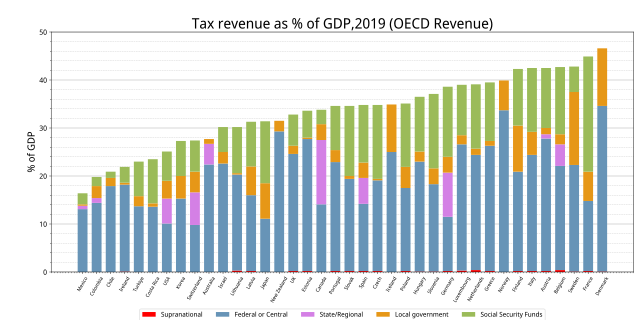

水色は国家間、青は連邦・中央政府、紫は州、橙は地方、緑は社会保障基金[6]。

2003年では、GDPに占める租税率は35.5%(OECDで3位)、さらに社会保障負担を含めると50.6%(OECDで1位)であった[7]。個人所得税はGDP比で15.8%(OECDで2位)、地方税率は平均32%ほどである(2005年)[7]。

スウェーデン財務省のシミュレーションでは、納めた税・保険料のうち、45%はその年のうちに本人にサービス還元され、また38%は生涯のうちに本人に還元され、残り18%は他者への再配分となる[8]。

| 健康・社会サービス | 24% |

| 個人・家庭ケア | 24% |

| 児童福祉 | 10% |

| 教育 | 24% |

| その他 | 18% |

Remove ads

保健・社会政策

スウェーデン保健・社会政策省は、傷病・高齢者・社会サービス・医療・健康づくり・こどもの権利・障害者支援・政府の障害者政策策定などを所管している[10]。

保健医療

→詳細は「スウェーデンの医療」を参照

医療はランスティング、高齢者看護はコミューンと役割分担が徹底されている[11]。不要な入院の場合はコミューンにペナルティ支払いが生じ、社会的入院防止措置がなされている[11]。

老人介護

スウェーデンでは親を介護する責務はコミューンにあり、その子供への扶養義務は廃止されている(1956 年社会福祉法)[2]。在宅医療と老人福祉施設の両面について、コミューンが責務を持つ。

社会保障

スウェーデンの社会保障は主にスウェーデン社会保険庁が所管しており、他にも個別に保障制度が存在する[12] 主なものは以下。

- 児童手当(Barnbidrag)および両親手当(Föräldrapenning):子供の16歳までの金銭的支援、および子供一人あたり480日分の育児休業支援。加えて疾病および障害児への手当もある[13]。

- 住宅手当(Bostadsbidrag):住居を持つことについての支援。所得制限がある[13]。

- 傷病手当(Sjukpenning)、傷病補償年金(Sjukersättning)、障害者所得補償金(Handikappersättning):病気や障害で働けない場合の手当[13]。

- 生計費補助(Försörjningsstöd):適正な生計を立てられない人全て(子供を含む)に支給される。純粋にこの支援を必要とするものだけに支給され、サービスは地方自治体によって管理される[14]。

年金

年金は全国共通制度であり、主に賦課方式の所得比例年金(年金保険)と、補助的な最低保障年金(一般税原資)の組み合せである[15]。最低保証年金とはミーンズテストに基づいており、所得比例年金が増えるにしたがって減額され、ある基準以上では完全にゼロになる[15]。所得比例年金の支給については、積立高を平均寿命で割った金額として機械的に決定される[15]。

Remove ads

教育

→詳細は「スウェーデンの教育」を参照

労働市場

→詳細は「en:Unemployment benefits in Sweden」を参照

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads