トップQs

タイムライン

チャット

視点

ソビエト大飢饉 (1932年-1933年)

ウィキペディアから

Remove ads

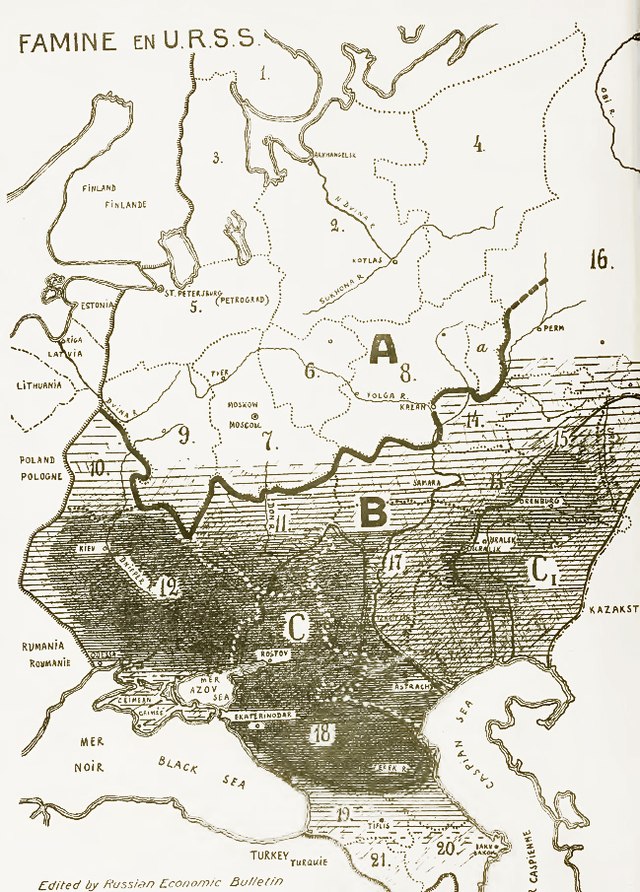

1932年〜1933年のソビエト連邦における大飢餓 (英語: Soviet famine of 1932–1933) により、ウクライナ、北コーカサス、ヴォルガ地域、カザフスタン、南ウラル、西シベリアなど、ソビエト連邦の主要な穀物生産地域で数百万人から一説には1000万人以上が死亡した。

前史

→詳細は「ロシア飢饉 (1921年-1922年)」を参照

犠牲者

→詳細は「ソビエト連邦における農業集団化」および「ホロドモール」を参照

飢饉(1932-34)と同時並行して、農業集団化が急速に推進され、同時にクラーク(富農)撲滅運動も展開し多大な犠牲が出た。農業集団化に抵抗した農民は「クラーク(富農)」と認定され、何百万人も極北やシベリアの強制収容所グラグに強制移住させられた[1]。こうした政策は農業に打撃をあたえ、収穫高は減少し、飼料不足で家畜も死んだ。1928年から33年までに牛と馬は半減し、羊と山羊は三分の一と激減した。しかし、スターリンは強制調達をやめず、1932年から1934年にかけてウクライナ、北カフカース、ヴォルガ流域、カザフスタンでも飢饉が発生し、数百万人が犠牲となった[1]。ウクライナでは、330万人[2]から600万人[3]が飢饉によって犠牲となった。ウクライナでの飢饉をウクライナ語で「ホロドモール」ともいう[4]。

イギリスの歴史学者ロバート・コンクエストによる1930年代のソ連の農業政策における犠牲者数の推計は以下の表にある通りである[5]。強制収容所での死亡は飢饉を直接の原因としたものでなく、同様に、集団化を原因とした犠牲と飢饉による犠牲も異なるが、それぞれを厳格に分けることには困難が伴い、また犠牲者数には諸説あることにも注意。

Remove ads

その後

1934年の穀物の収穫高は良好で、1936年は凶作で、1937年は大豊作となった[6]。

第二次世界大戦後の1946年秋から1947年夏にかけても、ウクライナ・モルダヴィア・中央黒土地帯・ヴォルガ川下流域で旱魃による飢饉が発生し、100万人の犠牲者が出た[7]。

作家ミハイル・アレクセーエフは、ソ連の現代史に関する書物は、1933年の飢饉の悲劇に関しては「どんなに些細なことにも口を閉ざしている」と1972年に述べており、ソ連内で飢饉に関して語ることは難しかった[8]。作家パステルナークも1930年代初めにコルホーズを視察し、「そこにはあまりにも非人間的で、想像を絶する悲惨な現実があった。(…)私は病気になった。まる一年、なにも書けなかった」と書いていたが、未発表のままであった[9][8]。

脚注

参考文献

関連項目

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads