トップQs

タイムライン

チャット

視点

トラヤヌス

ローマ帝国の皇帝 ウィキペディアから

Remove ads

マルクス・ウルピウス・ネルウァ・トラヤヌス・アウグストゥス(ラテン語:Marcus Ulpius Nerva Trajanus Augustus マールクス・ウルピウス・ネルウァ・トライヤーヌス・アウグストゥス[1]、53年9月18日 - 117年8月8日[2])は、ローマ帝国の皇帝(在位:98年 - 117年)で、ネルウァ=アントニヌス朝の第2代皇帝である。文武の両面で辣腕を揮い、帝国内の公共施設の強化と領土の拡大に成功した。特に対外面ではダキア、パルティアで功績をあげ、ローマ帝国史上最大の版図を現出した。

イタリア本土出身者でない、初の属州生まれの皇帝でもある。それまでは、首都ローマを含むイタリア本土出身者の最上流貴族しか皇帝に選ばれたことはなかった。

トラヤヌスは同時代から現在に至るまで優れた君主として尊敬を受けるローマ皇帝であり、後世の君主たちからも讃えられた。古代末期から中世にかけてのキリスト教史観でもこの名声は維持され、近代においてもギボンが「五賢帝」の一人として彼を賞賛している[3]。

Remove ads

生涯

要約

視点

生い立ち

トラヤヌスは53年9月18日、ヒスパニア・バエティカ属州の植民市イタリカ (Italica) に住む元老院議員マルクス・トラヤヌス(同名)の子として生まれた[4]。南ヒスパニアと呼ばれ、現在のアンダルシア地方とほぼ重なる同地は、全属州でも最もローマ化の進んだ地域であった。中でもイタリカ市は特にその傾向が強く、イタリア本土からの移民者が主体の都市であった。

トラヤヌス家もイタリア本土に祖先を持つ由緒正しい「古きローマ人」の家系であったが、「属州初の皇帝」という表現によって「属州民の血を引いている」と誤解される場合も多い[5]。なお、トラヤヌスはパトリキでもなかったが、これは初代皇帝アウグストゥスも同様である。

トラヤヌス家はウルピウス氏族に属する一族で、父親は先に述べたとおり元老院議席を持つ上流貴族であった。トラヤヌス自身も後にウルピウス氏族が誇りとする祖先の一人となった。イタリカ市はウルピウス氏族にとってバエティカにおける根拠地として機能していた[4]。彼らは紀元前3世紀頃からイタリカへの入植を開始したが、これはイタリア本土出身者が主導権を握る都市であることの証明でもある。

即位までのキャリア

青年期を迎えるとトラヤヌスは軍団への参加を通じて政治的キャリアを築き始め、各地を転戦する日々を送る。父がシリア総督として現地に赴任した74年、トラヤヌスもトリブヌス・ミリトゥム(幕僚)として派遣された記録が残っている。76年にはクァエストル(財務官)、84年にはプラエトル(法務官)に就任している。86年にはヒスパニア・タラコネンシス属州に第7軍団ゲミナ (Legio VII Gemina) のレガトゥス・レギオニス(軍団長)として駐留するなど、フラウィウス朝時代に立身出世を果たした。

ライン川防衛の指揮官であった上ゲルマニア属州総督ルキウス・アントニウス・サトゥルニヌスが第14軍団ゲミナと第21軍団ラパクスを率いてドミティアヌスに対して反旗を翻すと、その鎮圧に功績をあげた[6]。明確に歴史の表舞台に立つのは、91年のコンスル(執政官)就任に伴うローマ凱旋時で、シリア属州から建築家ダマスクスのアポロドロスを連れて帰国した。

96年、ドミティアヌス暗殺によってフラウィウス朝が断絶すると、元老院の支持をまとめた古参貴族の元老院議員ネルウァが皇帝に即位した。子息を持たず高齢であったネルウァは当初はシリア属州総督のマルクス・コルネリウス・ニグリヌス・クリアティウス・マテルヌスを選んだと考えられているが、97年に結局は後継者としてトラヤヌスを指名した。軍の支持を集めるトラヤヌスの指名をプラエトリアニ(近衛隊)に強要され、跳ね除けることができなかったためとされる。『ローマ皇帝群像』は、このときトラヤヌスの従甥ハドリアヌスが重要な役割を演じたと主張している[7]。翌年にネルウァが2年足らずの治世で崩御すると、あらかじめ養子縁組を結んでネルウァ家の家督を継いでいたトラヤヌスが即位した。実質的にネルウァ帝が中継ぎに終わったことに加えて軍の支持もあり、帝位は円滑に継承された。

ドミティアヌス時代への弾劾

トラヤヌスの即位は、民衆からもおおむね好意的に受け止められた。トラヤヌス自身も、ドミティアヌスが支持を失った原因である強圧的な統治を極力避け、穏当な統治を心がけた。具体的にはドミティアヌス時代に不当な理由で投獄されていた囚人を解放し、また同じくドミティアヌスが没収していた私有財産を元の所有者に返還した。

これらの政策はネルウァ時代からすでに行われていたが、トラヤヌスもドミティアヌスの治世を否定する路線を継承した。こうした行為はドミティアヌスと敵対した元老院からも絶賛され、「オプティムス」(Optimus, 至高の)という名誉称号を与えられる一因にもなった[8][9]。

ダキア戦争

→詳細は「ダキア戦争」を参照

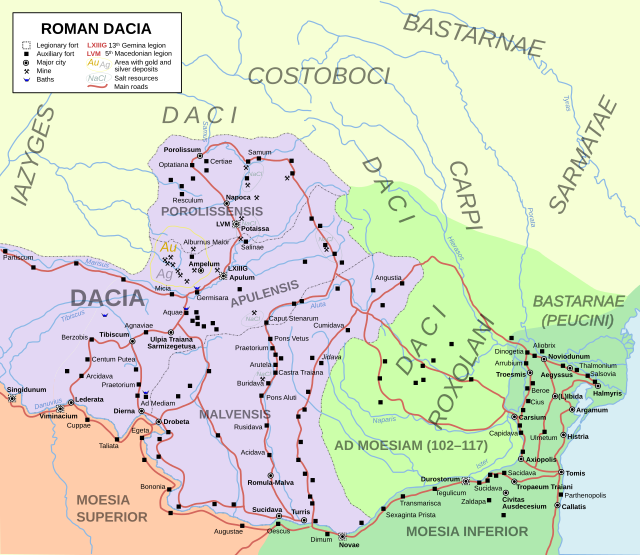

トラヤヌスの名声は2度にわたる歴史的な戦勝によって記憶されているが、その片方がダキア地方への遠征と併合である。以前から土着住民の国家であるダキア王国の属国化が試みられていたが、ローマ側はドミティアヌス時代にダキア王デケバルスの軍勢に大敗を喫し、最終的に賠償金を支払って撤退するという屈辱的な和平を結ばされた経験があった。それ以来、勢いを得たダキア王国は勢力を拡大し続け、逆にローマ側の領土を侵略するまでに至っていた[10] 。トラヤヌスはダキア王国へ親征し、決着を付けることを決意した。

101年、一度目の遠征で3月から5月にかけてダキア軍との緒戦に勝利して、トラヤヌスと遠征軍はダキア領内に橋頭堡を形成した[11]。続いてドナウ川を渡河するとタパエ (Tapae) に陣を敷いていたダキア軍と大規模な会戦が発生(第二次タパエの戦い (Second Battle of Tapae) )。戦いは途中でダキア軍が撤収したことで遠征軍の勝利となった。遠征軍は損害を受けていたが、トラヤヌス帝は兵を休憩させながら、後方よりさらに援軍を呼び寄せて戦力を補強した[12]。対するダキア軍側も戦力を再編する機会を逃さず、冬の間にドナウ川下流で大規模な反撃を行った。しかし遠征軍はこれを退け、翌年の戦いを経てダキア王デケバルスはトラヤヌスに降伏。勝利によってローマに凱旋したトラヤヌスは、元老院から「ダキクス・マキシムス」(Dacicus Maximus、最大のダキア征服者)の称号を与えられ、トラヤヌスのトロフィー (Tropaeum Traiani) が建設された。

しかし解放されたデケバルスは反乱軍を組織して立ち上がり、105年にローマ領へ侵攻した[13]。106年、トラヤヌスはダマスクスのアポロドルスに命じてドナウ川を渡河するための大橋を建設させ、南ダキアに再度親征した。第二次ダキア戦争 (Second Dacian War) は激しい攻防戦の末に、ダキア王国の都サルミゼゲトゥサ・レギア (Sarmizegetusa Regia) が陥落して終結した。デケバルスは逃亡したものの追い詰められた末に自害に及び、遺体から切り落とされた首が元老院議場の前に晒された。

戦後、「ダキア属州」となった旧ダキア王国領には大規模な植民行為が行われた。破壊された王都跡には植民市ウルピア・トライアナ・サルミゼゲトゥサ (Ulpia Traiana Sarmizegetusa) が根拠地として建設された。併せてドナウ川防衛の要である鉄門付近の強化も行われ、トラヤヌス橋は当時最高水準の建築技術を駆使して建設されている[14]。また鉄門を中心とした運河の整備も行われたとの記録が残っている。

ダキアの金鉱開発は、ローマ帝国にとっての新しい財源として国を富ませ、ローマ市では勝利を祝ってトロフィーに続いて記念柱(トラヤヌスの記念柱)が建設された。記念柱とトロフィーは断片的な記録しか残っていないダキア遠征の資料として、後世に戦いの経過を伝えている。

ナバテア併合

ダキア戦争と同時期、ローマの衛星国ナバテア王国の君主ラッベル2世ソテルが病没した。トラヤヌスはこの機会を逃さずナバテア王国を併合してアラビア・ペトラエア属州として編入した[15] とみられるが、詳しい経緯や方法は記録されていない。わずかに分かっているのは、エジプトで発見されたパピルス式の報告書に、107年にローマ軍の一部がナバテア王国の都ペトラ周辺に出兵したとの記録のみである[16]。

戦間期

107年からの7年間、トラヤヌスは市民の皇帝として振舞い、民衆からの人気の維持に努めた。新たに公共建造物、記念碑などを建設したが、その多くは父祖の地であるイタリア本土と、生まれ故郷であるバエティカに集中した。とりわけ、ローマ市内の記念柱とトラヤヌスのフォルム、そしてトラヤヌスの市場が知られているが、それ以外にも各地に凱旋門 (Arches of Trajan) を設置した。また、トラヤナ街道 (via Traiana) や新トラヤナ街道 (via Traiana Nova) などのインフラ整備にも努めた。

経済政策ではデナリウス銀貨の切り下げを行い、銀の含有量を93.5%から89%に下げた[17]。ダキア戦争で収奪された金銀財宝とさらにこの切り下げで、大量のデナリウス銀貨を鋳造する結果となった。娯楽面では3ヶ月間にわたって大規模な剣闘技大会をコロッセウムで開催して、民衆の歓心を買おうとした。500万人の観客を動員したこの競技によって、1万1000名の奴隷が殺害されたと伝えられる。

奴隷達への過酷な政策の一方、ローマ市民に対してはそれまでの孤児救済政策(Alimenta)を正式化して、ダキア戦争で収奪した資金を投じて孤児院建設を増進させた[18]。しかし、この政策にどのような目的があったのかは現代でも議論の対象である。慈善活動というよりは市民名簿の管理を徹底するのが本題だったのではないかとされる場合が多いが、純粋に福祉政策であったとする意見もある[19]。また、元老院議員の資産の3分の1をイタリア本土へ投資することを定めた。

パルティア戦争

晩年となる113年、トラヤヌスは新たな戦争に乗り出した。東の大国パルティアのオスロエス1世が、両国の緩衝地帯であるアルメニア王国に傀儡君主パルタマシリスを立てると、トラヤヌスはこれを自身の即位15周年記念祭への侮辱行為とした[20]。アルメニアは東方属州における陸路貿易・海路貿易を独占する上で重要な戦略拠点と考えられており[21]、一部の歴史学者は、戦争の根本的原因はアルメニアを巡る権益争いであったと推測している。歴史家カッシウス・ディオはさらなる名声の獲得を目的とした個人的野心によるものであったと主張している[22] が、そのような見方は主流ではない[23]。現代では、東方属州北部におけるパルティアの影響力拡大を、とりあえずは防ぎたいという程度の遠征であったろうと見なされている[24]。

113年中にハドリアヌスによってアンティオキアで編成された遠征軍3個軍団(第3軍団ガリカ、第3軍団キュレナイカ、第10軍団フレテンシス (Legio X Fretensis) )は、114年の春を待って進軍を開始する[25]。道中、経由した駐屯地の軍団と合流し、第4軍団スキュティカ、第6軍団フェラタ、第12軍団フルミナタ (Legio XII Fulminata) 、第16軍団フラウィア・フィルマ (Legio XVI Flavia Firma) が戦列に加わった。さらに、アルメニアとの国境にある都市サタラ (Satala) では、ドナウ川方面の9個軍団から送られた分遣隊も到着[26]。計17個軍団、総兵力約8万の軍容となった[27]。

遠征軍は大きな問題もなくアルメニア領内に進入し、トラヤヌスは同国西部の都市エレゲイアにてパルタマシリスの退位とともに「アルメニア属州」の樹立を宣言した[28]。パルタマシリスがローマへの護送中に暗殺される一方、トラヤヌスはアルメニア全土の制圧を指示。114年末までに各地の要衝が押さえられ、ローマ帝国の支配下に入った。並行して黒海近辺の諸勢力との交渉や調整も行われた[29]。

以後の展開については詳しい記録が残っていないため明確ではないが、恐らくは115年晩春にパルティア北部へ進軍したと見られる。同年夏には北メソポタミアを東西から挟撃する作戦が展開された[30]。東側ではルシウス・クィエトゥス (Lusius Quietus) が活躍し、アディアベネ王を破ってニビシス (Nusaybin) などの重要都市を占領した。西側ではトラヤヌスがパルティアの属国を切り崩し、エデッサやシンガラ (Singara) 、ドゥラ・エウロポスなどが門を開いた。115年末には元老院に報告を行っているため、同年中にメソポタミア北部の服属は実現したものと思われる。これらを含む「メソポタミア属州」を設置したことが記念通貨などから分かっている[31]。

116年、この年の遠征軍は3方面に分かれて進攻した。東側の部隊はティグリス川を越え、前年に引き続きアディアベネ領を攻めた。アディアベネの都ニノスやアルベラなどを順次攻略し、「アッシリア属州」として併合された。中央の部隊はティグリス川西岸を南下し、バビュロンまで歩を進めた。パルティアは内部抗争で分裂状態にあったため、この部隊はほとんど抵抗に遭わなかった[32]。

トラヤヌス自身は西側の部隊を率いて、ユーフラテス川沿いに南進。セレウキアとクテシフォンの北の両大河の間隔が狭くなっている地点で、船をユーフラテス川からティグリス川へと陸上を通して渡らせた。この遺構は、363年のペルシア遠征時にユリアヌスが利用している。116年夏、準備が整うと、まずティグリス川西岸のセレウキアを陥落させ、次いで対岸のクテシフォンを無抵抗のうちに占領した[33]。その後もティグリス川河口まで、いくつか都市を占領した。前年に元老院より贈られていた「パルティクス」(Parthicus, パルティアの征服者)の称号も、これ以降に名乗るようになる。

ついにペルシア湾に到達したトラヤヌスは、湾岸周辺を治めるカラケネ王国のカラクス・スパシヌ (Charax Spasinu) 王と手を結んだ。カラクス・スパシヌはローマの元老院へ送った書状の中で「彼がインドに向かったアレクサンドロスよりも年老いていることだけは残念に思う」と評している[33]。しかしながらトラヤヌスの遠征事業はペルシア湾周辺で切り上げられ、本国へと帰還を開始した[33]。パルティアには、ローマで教育を受けた王弟パルタマスパテスを傀儡君主として立てることで決着としたが、パルティアはもはやこれに抗う術を持たなかった[34]。

東方の反乱と帝位継承

しかし、パルティア戦争でローマ軍が東に動いた隙をついて、115年には東地中海各地でユダヤ教徒の大規模な反乱(キトス戦争)が勃発した。さらに、パルティア戦争直後の117年から征服地でも反乱が相次ぐ。アルメニアではオスロエス1世の甥サナトルケスが亡命政権を樹立した。その争乱の中、メソポタミア属州総督が戦死した。メソポタミア北部ではルシウス・クィエトゥスがただちにニシビスなどの重要都市を押さえ、南方ではトラヤヌスの部隊がセレウキアとクテシフォンを再度制圧するなど、部分的には鎮圧に成功したが反乱は収まらなかった[35]。

メソポタミアの維持が困難となったローマ軍は大きく後退し、ドゥラ・エウロポスなどの115年に占領した地域の一部まで失った。トラヤヌスはアンティオキアまで退き、再度メソポタミアへ攻勢に出る計画を策定し始めたが、健康状態が悪化したためそれも実現不可能となった。病状が悪化し続けたトラヤヌスはイタリア本土へ戻ろうと海軍を呼び寄せたが、その間にも痩せ衰えていった。この時期に作られた彼の青銅製の胸像は、この衰えを反映した風貌になっている[36]。8月9日、キリキア属州のセリヌス (Gazipaşa) に到着した直後に病気で崩御した。本国で後継者や遺言を残す前に崩御したことから後継者争いが危惧されたが、トラヤヌスはハドリアヌスを後継者に勅定したと皇后ポンペイアが証言した。

ハドリアヌスは皇帝に即位すると直ちに、維持に莫大な兵力や予算が掛かっていたアルメニア、メソポタミア、アッシリアの3属州の放棄を宣言した。パルタマスパテスをパルティアとの緩衝地帯オスロエネ (Osroene) の王とし、パルティアとの和睦を進めた[37]。トラヤヌスの重臣としてパルティア戦争に功績があったルシウス・クィエトゥスは、この東方属州の放棄に反対したことで処刑された[38]。属州放棄の決定は、このように軍を除いて帝国内で大きな騒動に繋がることもなく、ローマがトラヤヌスの進めた大遠征を維持するだけの余裕を持たないことを示した[21]。ただし、ダキアはそのままローマ帝国の領内に留め置かれ、帝国繁栄に寄与することになる。

Remove ads

子女

一族と親しい間柄であった貴族ルキウス・ポンペイウスの娘ポンペイア・プロティナ・クラウディア・フォエベ・ピソと結婚する。両者に子女はなかった。トラヤヌスは従甥ハドリアヌスほど露骨でなかったものの同性愛趣向を持っていたため、これと関連づける論者もいる。しかし基本的に結婚生活は問題はなく、むしろ非常に仲睦まじい夫婦であったという。

トラヤヌスには姉ウルピア・マルキアナがおり、子を儲けなかったトラヤヌスに対してマルキアナは長女サロニナ・マティディアを通じてトラヤヌス家の血筋を女系という形で後世に残した。トラヤヌスの子供世代で記録に残っているのは姪にあたるサロニナ・マティディアのみである。

傍系子孫

前述の通り、姉の娘(姪)サロニナ・マティディアに子孫がいる。子孫として著名なのは、トラヤヌスから3代後にして五賢帝最後の一人マルクス・アウレリウス・アントニヌス帝とその皇妃小ファウスティナで、2人は従兄妹同士である。この皇帝夫妻の六男がアントニヌス帝の後継者コンモドゥス帝である。

アントニヌス帝と小ファウスティナはサロニア・マティディアの曾孫、ウルピア・マルキアナの玄孫、トラヤヌスの玄姪孫となり、コンモドゥス帝はサロニア・マティディアの玄孫、ウルピア・マルキアナの来孫、トラヤヌスの来姪孫にあたることになる。

コンモドゥス帝には実子が無く、この系統は断絶したが、コンモドゥス帝の長姉アンニア・アウレリア・ガレリア・ファウスティナの血筋が少なくとも古代ローマ帝国が崩壊した後の西暦8世紀まで存続しており、その血筋の人物達(西ローマ帝国皇帝オリブリオスなど)はトラヤヌス家の女系子孫でもあり、地中海世界各地に派生した。例えば、オリブリオスの血筋の子孫は東ローマ帝国の貴族層の一部を形成し、皇帝も輩出した(東ローマ帝国第4の王朝ヘラクレイオス王朝の最後の皇帝ユスティニアノス2世)。また、子孫の貴族層の一人フラウィア・ユリアナは西ゴート王国から連行されてきた西ゴート王族にして王子のアタナギルドと結婚。その間に生まれた息子アルデバルトの血筋がエルウィグ王(アルデバルトの息子でユリアナの孫)など西ゴート王国最後の40年間に幾人か西ゴート王の座に即位している。

ネルウァ、オトとの関係

トラヤヌスは先代皇帝ネルウァとは血縁関係は全く無いが、系譜上では全く繋がりが無い訳では無い。

具体的には、トラヤヌスの母(マルキア)の姉妹(マルキア・フルニッラ)の夫(ティトゥス帝)の弟(ドミティアヌス帝)の妻(ドミティア・ロンギナ)の高祖母(小ユリア)の母(大ユリア)の3番目の夫(ティベリウス帝)が最初の妻(ウィプサニア)との間に儲けた息子(小ドルスス)の孫娘(ルベッリア・バッサ)の夫(オクタウィウス・ラエナス)の姉(セルギア・プラウティッラ)とその配偶者(マルクス・コッケイウス・ネルウァ)との間に生まれたのがネルウァである。

このようにトラヤヌスはユリウス=クラウディウス朝とフラウィウス朝を介して、ネルウァと遠縁となる。

また、ネルウァの姉妹コッケイアがオト帝の兄弟ルキウス・サルウィウス・オト・ティティアヌスの嫁ぎ、ルキウス・サルウィウス・オト・コッケイアヌス(55年頃生誕 - 96年に処刑。妻子は確認出来ない)を儲けており、オト家とも直接の血縁関係には無いものの遠縁である。

Remove ads

家系図

| マルキア | 大トラヤヌス | ネルウァ | ウルピア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| マルキアナ | トラヤヌス | ポンペイア | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ハドリアヌス・ アフェル | 大パウリナ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| フルギ | マティディア | サビニウス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ルピリア・アンニア | アンニウス・ ウェルス | ルピリア | ウィビア・サビナ | ハドリアヌス | アンティノウス | 小パウリナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ドミティア・ ルキッラ | アンニウス・ ウェルス | リボ | 大ファウスティナ | アントニヌス・ ピウス | ルキウス・ アエリウス | ユリア・パウリナ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 大コルニフィキア | マルクス・ アウレリウス | 小ファウスティナ | アウレリア・ ファディラ | サリナトル | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 小コルニフィキア | ファディッラ | コンモドゥス | ルキッラ | ルキウス・ウェルス | ケイオニア・ プラウティア | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アンニア・ ファウスティナ | ユリア・マエサ | ユリア・ドムナ | セプティミウス・ セウェルス | セルウィリア・ ケイオニア | ゴルディアヌス1世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ユリア・ソエミアス | ユリア・アウィタ | カラカラ | ゲタ | リキニウス・ バルブス | アントニア・ ゴルディアナ | ゴルディアヌス2世 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| アウレリア・ ファウスティナ | ヘリオガバルス | アレクサンデル・ セウェルス | ゴルディアヌス3世 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

Remove ads

年譜

- 53年 - イタリカにて出生[39]

- 74/75年 - 軍団幕僚としてシリアに赴任

- 78年 - クァエストル就任

- 84年 - プラエトル就任

- 86年 - 第7軍団ゲミナ軍団長就任

- 89年 - サトゥルニウスの反乱を鎮圧

- 91年 - コンスル就任

- 96年 - 上ゲルマニア属州総督就任

- 97年

- - ネルウァの副帝に即位

- - 元老院から「ゲルマニクス」の称号を贈られる

- 98年

- - 皇帝即位

- - 2度目のコンスル就任

- 100年 - 3度目のコンスル就任

- 101年

- - 4度目のコンスル就任

- - 第一次ダキア遠征

- 102年 - 元老院から「ダキクス・マクシムス」の称号を贈られる

- 103年 - 5度目のコンスル就任

- 105年 - 第二次ダキア遠征

- 106年 - ダキア王国をダキア属州として併合

- 112年 - 6度目のコンスル就任

- 113年 - 帝国東方への遠征準備開始

- 114年 - アルメニア王国をアルメニア属州として併合

- 115年

- - メソポタミア北部の小国群をメソポタミア属州として併合

- - 元老院から「パルティクス・マクシムス」および「オプティムス」の称号を贈られる

- 116年

- - セレウキア、クテシフォン占領

- - メソポタミア属州を南方に拡大

- - アディアベネ王国をアッシリア属州として併合

- 117年

- - 新設3属州で反乱が相次ぐ

- - セリヌスにて病没

Remove ads

建築物

トラヤヌスが建築した建物は、ほとんどがお抱えの建築家ダマスクスのアポロドロスに任されている。

ローマ市内

- トラヤヌスの記念柱

- トラヤヌスのトロフィー

- トラヤヌスのフォルム

- トラヤヌス市場

- トラヤヌス浴場

属州

- トラヤヌス橋(ダキア、レプティスマグナ、メリダ)

評価

同時代には褒め称えられる君主の多くが後世においては手厳しい批判を受けるのに対して、トラヤヌスは没後も賞賛を受ける数少ない人物である。

トラヤヌスが皇帝として成し遂げた軍事的成果、さらには人柄についても、古来から賞賛する声に満ちている。プリニウスもそうしたトラヤヌスを褒め称えた同時代の歴史家の一人であり、君主としての能力だけでなく人物としても善良だったと記録している。トラヤヌスの領土的野心を指摘したカッシウス・ディオも、皇帝としての能力と威厳については高く評価し、また個人として公平な人物であったと述べている[40]。後代のローマ皇帝も「フェリキオル・アウグスト・メリオル・トライアノ」[41] と賛辞を贈っている。

こうした傾向は、驚くべきことに中世のキリスト教史観においても維持された。彼らからすれば異教徒の君主であったにもかかわらず、むしろ「トラヤヌス神話」が形成されているのである。中世後期に成立した神話集『レゲンダ・アウレア』は、他のローマ皇帝を批判する一方、トラヤヌスについては「教皇グレゴリウス1世の時代、神の許しを得て復活したトラヤヌスの魂は教会によって洗礼を受けた」とまで主張している。これに先駆ける形で、古代末期のキリスト教の神学者トマス・アクィナスは「良き異教徒」の筆頭例としてトラヤヌスを挙げている。

ルネサンス時代に古代ローマの再評価が本格化すると、ますますトラヤヌスへの賞賛は高まっていった。当時の君主たちは、偉大な君主としてトラヤヌスを敬い憧れを抱いた。現代では、トラヤヌスに征服されたダキアに起源を持つルーマニアは、トラヤヌスに率いられた兵士や植民者の末裔に帰属心を持つのが主流となっている。ルーマニア国歌『目覚めよ、ルーマニア人!』では、「かつして我らの胸には誇らしい名前が刻まれていることを 戦争の英雄、トラヤヌスの名前が(Și că-n a noastre piepturi păstrăm cu fală-un nume Triumfător în lupte, un nume de Traian!)」と歌われている。同じくローマの支配を受けた元属州の各地域が、征服前の先住民族に帰属心を求めるのとは対照的である。

Remove ads

脚注

参考文献

関連項目

外部リンク

Wikiwand - on

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Remove ads